不当労働行為とは?組合脱退勧奨を拒否した従業員を自宅待機に?【大浜資材事件】

Recently updated on 2025-06-09

- 川崎市内で運送業を営んでおります。当社の従業員がユニオンに加入したとの情報に接しました。聞くところによると、このユニオンは非常に問題が多く、当社の従業員に悪い影響が及ぶことを心配しています。当社としては、従業員にこのユニオンから脱退するよう求めたいのですが、可能でしょうか。

- 労働組合は「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持・改善や経済的地位の向上を目的として組織する団体」であり、憲法上、団結権、団体交渉権、団体行動権が保障されています。労働組合法では、労働組合や労働者に対して「不当労働行為」に当たる行為を禁止しており、これに違反すると労働委員会から救済命令を出される可能性があります。ユニオンからの脱退を勧める行為は、不当労働行為のうち「組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い」や「労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助」に当たるおそれが高いものと考えられます。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

不当労働行為とは

不当労働行為は禁止されています

労働組合法第7条は、憲法で保障された団結権などの権利の実効性を確保する観点から、使用者による労働組合や労働者に対する不当労働行為を禁止しています。

不当労働行為とは、具体的には以下のような行為をいいます。

| 7条 | 禁止される行為 | 具体例 |

|---|---|---|

| 1号 | 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い | ・労働組合への加入、労働組合の結成又は労働組合の正当な行為を理由とする解雇、賃金・昇格の差別など ・労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること |

| 2号 | 正当な理由のない団体交渉の拒否 | ・当該企業で働く労働者以外の者が労働組合に加入していることを理由とする団体交渉の拒否 ・形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと |

| 3号 | 労働組合の運営等に対する支配介入及び経費援助 | ・労働組合結成に対する阻止・妨害行為、労働組合の日常の運営や争議行為に対する干渉を行うこと ・労働組合の運営経費に経理上の援助を与えること |

| 4号 | 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い | ・労働委員会の調査・審問等において、労働者が証拠を提出したり、発言したことを理由とする不利益取扱い |

不当労働行為が行われた場合には救済制度があります

労働組合や労働者は、使用者から不当労働行為を受けた場合、労働委員会に対して救済申立てを行うことができます。

救済申立てが行われた場合、労働委員会は審査を行います。

審査を通じて不当労働行為の事実があると認められた場合、労働委員会は、使用者に対して、復職、賃金差額支払い、組合運営への介入の禁止等の救済命令を出します。

なお、使用者が、救済命令に違反した場合には、過料や罰則に処せられることになるため注意が必要です。

裁判例のご紹介(大浜資材事件・大阪地裁令和6年7月10日判決)

さて、今回は、組合脱退勧の勧奨を拒否したところ自宅待機命令を受けた従業員が、自宅待機命令が無効であると主張して会社を訴えた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

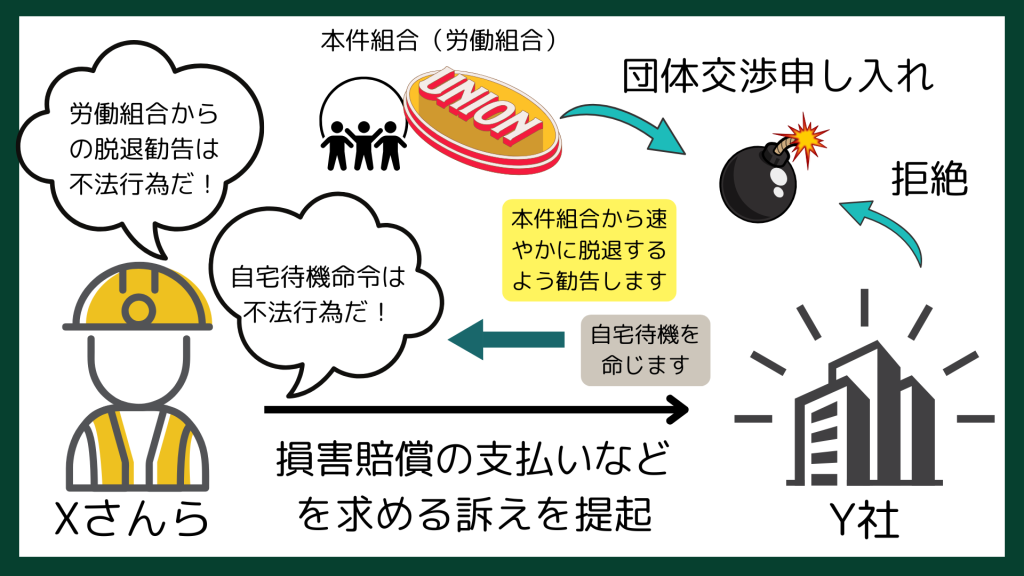

本件は、Y社に雇用されているXさんらが、Y社から受けた労働組合からの脱退勧告及び自宅待機命令が不法行為にあたると主張して、損害賠償の支払いなどを求めた事案です。

何が起きた?

XさんらとY社

Y社は、生コンクリートの製造および販売などを目的とする従業員数7名の会社でした。

Xさんらは、平成22年1月にY社に入社しました。

労働組合の加入

Xさんらは、平成23年頃に、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部(本件組合)に加入しました。

なお、X2さんは、本件組合の大浜資材分会(分会)の分会長を務めていました。

Y社による脱退勧告

Y社の社長とA取締役は、令和5年4月10日、Y社の事務所において、Xさんらに対して、広域協がY社に交付した「勧告書の交付について」と題する書面を示したうえで、勧告書をそれぞれ交付し、本件組合からの脱退を勧告しました。

広域協(大阪広域生コンクリート協同組合)とは、中小企業等協同組合法に基づき、大阪府と兵庫県に存在する生コン製造会社が、大手企業のセメントメーカーや建設会社と対等に交渉する目的で設立された事業協同組合でした。Y社も広域協に加入しており、広域協の市場占有率は事業エリアのほぼ100%に及んでいました。

本件勧告書の記載内容

Xさんらに交付された勧告書は、

・本件組合の構成員が多数逮捕・起訴され、前委員長、現委員長その他組合員に有罪判決が出されていることが周知の事実であること

・労働運動と称し、広域協、顧客ならびに関係先に多大な迷惑を掛けてきたこと

・広域協のコンプライアンス委員会で本件組合が法令や社会的ルールを守ることができない組織であると再認識をされたことを受け、本件組合に属する人物を雇用し続けることはY社と広域協で締結済みの契約「反社会的組織の排除」に違反する状況であるとの答申が出されたこと

を指摘し、本件組合から速やかに脱退することを勧告するものでした。

Y社による自宅待機命令

Xさんらは、本件勧告後直ちに、Y社の社長及びA取締役に対して、本件組合から脱退するつもりはない旨を回答しました。

すると、A取締役はXさんらに対して、特に終期を定めることなく、翌日から自宅待機をするよう自宅待機命令をしました。

これに対して、X1さんが本件自宅待機命令は広域協の指示ではないか?と尋ねたところ、Y社の社長は広域協の指示ではなく、Y社で考えた旨を回答しました。

また、A取締役は、自宅待機なので組合活動もしてはいけない旨を告げました。

本件組合による抗議

本件組合のC副委員長、D執行委員及びE執行委員は、令和5年4月11日、Y社の事務所を訪問し、本件勧告及びこれを拒否したことによる本件自宅待機命令に抗議し、Xさんらも通常通り出勤しようとしました。

しかし、対応したY社の社長は、書面で団体交渉を申し入れるように述べるとともに、Xさんらに対して、業務命令として本件自宅待機命令を発した旨を述べて、撤回には応じませんでした。

上司による言動

その後、X2さんの上司であるBさんは、令和5年4月12日、X1さんに架電し、

・Y社の指示で連絡していること

・本件組合を辞めたらすぐに職場復帰できること

・本件組合を辞める気がないなら自宅待機が継続すること

などを述べました。

団体交渉開催の要求

本件組合は、令和5年4月12日頃、Y社に対して、本件勧告及び本件自宅待機命令は不当労働行為に当たるとして、これらの撤回および1週間以内の団体交渉の開催を求めました。

しかし、Y社は同月18日頃、業務多忙を理由に団体交渉の開催には応じられないと回答しました。

本件組合は、その後も重ねて団体交渉の開催を求めましたが、Y社はこれに応じませんでした。

あっせんの申請

また、本件組合は、令和5年6月1日、兵庫県労働委員会に対して、団体交渉のあっせんを申請しました。

しかし、同委員会は、同月13日、Y社があっせんを行うことに同意しないとして、あっせん手続を打ち切りました。

訴えの提起

そこで、Xさんらは、Y社から受けた労働組合からの脱退勧告及び自宅待機命令が不法行為にあたると主張して、損害賠償の支払いなどを求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

本件では

・ “Y社のXさんらに対する組合脱退勧告が不法行為にあたるかどうか?”

・ “Y社のXさんらに対する自宅待機命令が不法行為にあたるかどうか?”

などが問題になりました。

裁判所の判断

裁判所は、Y社による組合脱退勧告は不当労働行為として不法行為にあたる上、自宅待機命令も業務上の必要性や合理性がないものであり、単にXさんらが本件勧告に従わなかったことに対する制裁であったとして不法行為にあたると判断しました。

| 争点 | 裁判所の判断 |

|---|---|

| 組合脱退勧告は不法行為にあたるか? | あたる(違法) |

| 自宅待機命令は不法行為にあたるか? | あたる(違法) |

そして、裁判所は、X1さんについては275万8119円、X2さんについては291万8826円の損害がそれぞれ生じているとして、Y社に対し、各損害額及びこれに対する遅延損害金の支払いを命じました。

本判決の要旨

①Y社のXさんらに対する組合脱退勧告が不法行為に当たるか?

「(…)Y社社長及びA取締役は、Xさんらに対し、令和5年4月10日、広域協からの連絡文書を示しながら、本件勧告書を交付して、本件組合からの脱退を勧告したものと認められる。

そして、本件勧告書は、広域協から、本件組合に属する人物の雇用を継続することはY社と広域協との間の協定に反するとの答申が出され、Xさんらが本件組合から速やかに脱退するよう勧告する内容であり、本件勧告時にY社社長及びA取締役がXさんらについて組合活動をしているつもりかもしれないが、それによって迷惑を被る人間もおり、自分らのことしか考えないなどと発言したことに照らせば、Y社が本件勧告をするに至ったのは、本件組合を嫌悪してされたものと推認することができる。

そうすると、本件勧告は、本件組合に対する支配介入の不当労働行為(労働組合法7条3号)に当たり、不法行為法上も違法である。」

②Y社のXさんらに対する自宅待機命令が不法行為に当たるか?

「(…)①A取締役は、令和5年4月10日、Xさんらが本件勧告に応じなかったことを受け、直ちに本件自宅待機命令を告げたこと、②Y社の指示を受けたBさんが、同月12日、その部下であるX1さんに対し、本件組合から脱退すればすぐに職場復帰できると述べたことが認められる。

これらの事実によれば、Y社は、Xさんらが本件組合から脱退せず、本件組合の組合員であり続けることを選択したことを理由に、Xさんらに対し、本件自宅待機命令という不利益な取扱いをしたというものであって、労働組合法7条1号の不当労働行為に該当する。加えて、上記事実によると、本件自宅待機命令には業務上の必要性や合理性はなく、Xさんらが本件勧告に従わなかったことに対する制裁としてされたものというべきであるから、Y社は、不当な目的で業務命令権を濫用したものといわざるを得ない。

したがって、本件自宅待機命令は、不法行為法上も違法である(…)。」

不当労働行為を行うと会社が損害賠償義務を負うことがあります

今回ご紹介した裁判例では、Y社がXさんらに対して行った労働組合(本件組合)からの脱退勧奨とこれを拒否したXさんらに対して行った自宅待機命令について、それぞれ不法行為にあたるかどうかが争われました。

裁判所は、本件組合からの脱退勧奨が行われた経緯や事情を認定したうえで、「本件組合に対する支配介入の不当労働行為(労働組合法7条3号)に当たる」こと、そして不法行為法上も違法であると判断しています。また、裁判所は、脱退勧奨を拒否したXさんらに対して行われた自宅待機命令についても、不当労働行為にあたり、不法行為法上の違法であると判断しています。

この結果、Y社はXさんらに対して損害賠償金を支払うことになっています。

このように不当労働行為を行った場合、会社は従業員に対して損害賠償義務を負うことにもつながるため、特に注意が必要です。

弁護士にもご相談ください

従業員の雇用にあたっては、労働組合との関わりは避けられません。

突然、団体交渉などを求められた場合、驚いて拒絶したくなることもあります。

しかし、労働組合からの申し入れを無視したり、組合活動を禁止したりすることは不当労働行為となってしまうため、誠実に対応しなければなりません。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

団体交渉や労組の問題などについてお悩みの場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)