年休時季変更権行使で海外結婚式の妨害は違法?【京王プラザホテル札幌事件】

Recently updated on 2025-07-13

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大していた当時、外出制限や短時間営業など多くの制約を余儀なくされました。

令和5(2023)年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の位置付けが「5類感染症」になり、海外渡航を含めて行動の自由が許されるようになりましたが、やはり「換気」「手洗い・手指消毒」などの基本的な感染予防対策は引き続き注意が必要です。

さて、今回は、労働者が、新型コロナウイルス感染症の感染が急速に拡大し始めた令和2年3月に、海外の娘の結婚式に出席するため、年次有給休暇の時季指定をしたところ、使用者に時季変更権を行使された結果、結婚式に出席できなかった主張して、会社の時季変更権の行使の適法性を争った事案をご紹介します。

※なお、これまでは原審判決をご紹介していましたが、高裁判決が出されたことから、内容を大幅に更新しています。ぜひ改めてご覧ください。

京王プラザホテル札幌事件・札幌高裁令和6.9.13判決

事案の概要

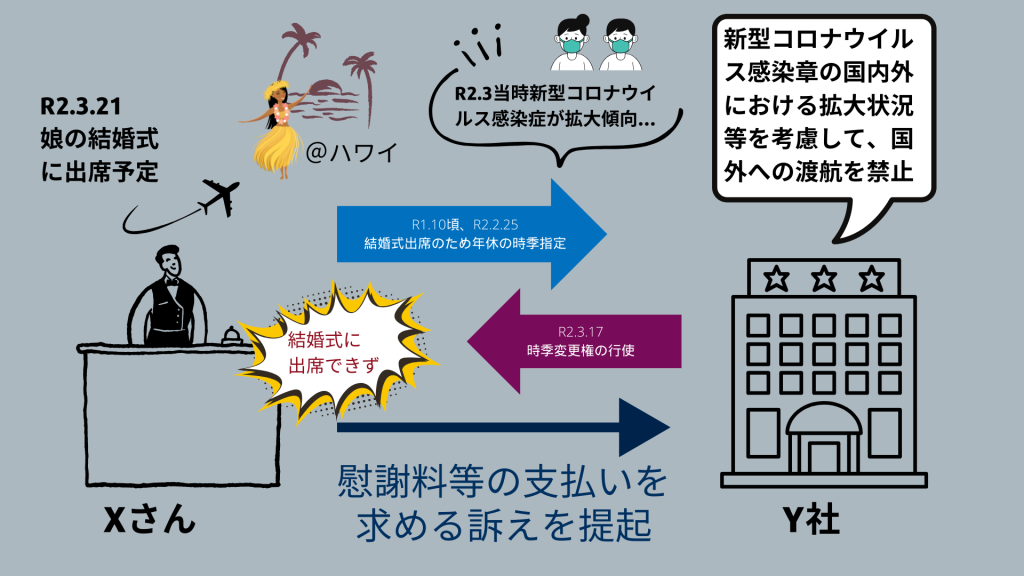

本件は、Y社に勤務していたXさんが、令和2年3月にアメリカで行われる娘の結婚式に出席するため、年次有給休暇の時季指定を行ったところ、Y社が時季変更権を行使したことにより、Xさんが結婚式に出席できなかったことから、Y社の時季変更権の行使が違法であるなどと主張し、Y社に対して、慰謝料等の支払いを求めた事案です。

事実の経過

XさんとY社の関係

Xさんは、昭和56年5月に、札幌市内においてホテルを運営するY社に入社し、平成28年6月から令和2年6月まで宿泊部部長として勤務していました。

令和2年3月当時、Y社の代表取締役は乙山社長、常務取締役はAさん、取締役宿泊部長はBさん、取締役管理部長はCさんでした。

Xさんは、令和4年6月30日にY社を定年退職しました。

Xさんによる年次有給休暇の時季指定

Xさんは、令和2年3月21日にアメリカ合衆国ハワイ州で行われるXさんの娘の結婚式に出席するため、令和元年10月頃及び令和2年2月25日、年次有給休暇の時季指定(同年3月18日から同月25日まで)をしました。

当初、Y社はこのXさんの申出を了承していました。

Y社による時季変更権の行使

ところが、Y社は、新型コロナウイルス感染症の国内外における拡大状況等を考慮し、国外への渡航を禁止するため、時季変更権を有給休暇開始の前日に行使しました。

この結果、Xさんは、娘の結婚式に出席することができませんでした。

訴えの提起

そこで、Xさんは、Y社の時季変更権行使は、Y社の事業の正常な運営を妨げる場合に当たらず、違法であるなどと主張して、労働契約上の債務不履行または不法行為に基づき、慰謝料等の支払いを求める訴えを提起しました。

争点

本件では、

Y社による本件時季変更権の行使が違法であるか否か

が争点となりました。

第一審の判断

原審(札幌地裁令和5年12月22日判決)の裁判所は、労働者が利用目的を明示して年次有給休暇の時季指定を行い、使用者の事業の正常な運営に直接影響を及ぼすといった特段の事情がある場合には、例外的に使用者が利用目的を考慮して時季変更権を行使することも許されるべきであり、また、当時の新型コロナウイルスの感染拡大の状況などに照らせば、本件時季変更権の行使も諸般の事情があった中で遅滞なく合理的期間内になされたものでるとして、Y社の時季変更権行使が違法であるとはいえない、と判断していました。

控訴審(本判決)の判断

これに対して、控訴審(本判決)の裁判所は、有給休暇を利用した海外渡航によって新型コロナウイルスに感染する危険性が高まることが、Y社の事業運営を妨げる客観的事情であり、「事業を妨げる場合」に該当すると判断しました。

他方で、同裁判所は、不当に遅延した時季変更権の行使は権利濫用に当たるところ、Y社が休暇開始日の前日に本件時季変更権を行使したことは、合理的期間を経過した後になされたもので権利濫用であり、Xさんに対する不法行為を構成すると判断しました。

この結果、同裁判所は、Y社がXさんに対して、不法行為に基づく慰謝料30万円(及び弁護士費用3万円)を支払う義務があるものと判断しました。

本判決の要旨

控訴審(本判決)の裁判所は、なぜこのような判断をしたのでしょうか。

以下では、本判決の要旨をご紹介します。

本判決の要旨

時季変更権の行使

使用者は、原則として、労働者の請求した時季に年次有給休暇を与えなければならないが、当該時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えるために時季変更権を行使することができる(労働基準法39条5項)。

当時の状況に照らした検討

新型コロナウイルスの感染拡大の状況

(…)1月ないし3月当時、新型コロナウイルス感染症が世界的に急拡大する中で、北海道においても、(…)新型コロナウイルス感染症の拡大傾向にあり、新型コロナウイルスに対する医学的知見が確立していない中でも、会食や人混みに加わるなどして不特定多数の者と接触する機会を持つことは感染リスクを高めるものと認識され、多くの者が外出を控えるようになっており、人生における重要なイベントであっても中止や自粛をすることが感染拡大を防止するために必要であると社会的に受け止められる状況にあったと認められる。

また、(…)従業員等が新型コロナウイルスに感染した場合には、消毒等のためにホテル営業の停止を余儀なくされ、取引先や予約客への連絡や他のホテルへの振替等の多数の対応業務が発生するだけでなく、当該感染の事実と共に、施設名や当該従業員の属性等が報道されたことや、Y社の関連会社が運営するA(新宿)では、アルバイト従業員が新型コロナウイルスに感染した事実や当該従業員の担当業務の内容や海外旅行歴が報道されたことが認められ、これらの事実等に照らすと、Y社の従業員が新型コロナウイルスに感染した場合には、多数の者が出入りするホテルを運営するY社の社会的な責務として、当該感染の事実、当該従業員の属性、海外旅行歴等を公表して報道されていたものと考えられる。

そして、(…)Xさんが渡航する予定であったハワイについては、3月17日の本件時季変更権の行使の時点では、感染症危険情報は発出されていなかったものの、これに先立つ同月6日には政府が中華人民共和国と大韓民国からの入国者に対して水際対策としての検疫の強化を発表し、同月上旬にはアメリカ合衆国各地の州において非常事態宣言が発令されるようになり、同月11日にはWHOが「パンデミック(世界的大流行)」を表明し、同月13日(現地時間)にはアメリカ合衆国で大統領による国家非常事態宣言を発表したことが認められ、これらの事実等からすれば、同月上旬には既にアメリカ合衆国を含む海外への渡航が感染リスクを高めるものと社会的に認識されていたし、同月17日の本件時季変更権の行使の時点でも、近い時期に、アメリカ合衆国からの入国者に対しても水際対策としての検疫の強化がされるなど、一定の行動制限を受け得ることは容易に予想することができたものである。実際、本件時季変更権の行使後において、同月17日(現地時間)にはハワイ州知事がハワイへの渡航と往来を控え、10名以上のイベントの自粛等を要請し、同月21日(現地時間)には同月26日以降にハワイに到着する観光客等全員に対して14日間の隔離を義務付ける措置を実施することを発表している。

仮にXさんが渡航した場合

以上のような新型コロナウイルス感染症の状況の下では、仮にXさんがハワイに渡航していた場合、一定の感染対策を講じていたとしても新型コロナウイルスに感染していた現実的危険性はあったというべきであり、仮にその後に判明した医学的知見に照らすと現実的危険性がそれほど高いものではなかったとしても、2月ないし3月当時に海外渡航を通じて感染する現実的危険性があると評価することは何ら不合理なものではなかったといえる。そして、実際にXさんが新型コロナウイルスに感染し、帰国後に症状等が出た場合には、独自の緊急事態宣言が発出されている北海道において宿泊事業を営んでいるY社としては、その社会的責務から、当該感染の事実と共に、ホテル名、感染者が宿泊部部長であること、感染前にハワイに渡航していたこと等を公表せざるを得ず、これが大々的に報道されていたものと考えられ、営業の停止やこれに対応する膨大な業務が発生するにとどまらず、宿泊部部長の立場にあるXさんが、(…)あえてハワイに渡航して新型コロナウイルスに感染したという事実は、人生における重要なイベントであっても中止や自粛をすることが感染拡大を防止するために必要であるといった当時の通常人を基準とした社会的な受け止め方を前提とするならば、たとえ娘の結婚式に出席するためであったことが併せて報道されていたとしても、Y社に対する社会的評価の低下をもたらすものであったと認められる。そして、2月ないし3月当時のY社の経営状況が危機的な状況であったことからすると、Y社に対する社会的評価の低下は、Y社の事業継続に影響しかねないものであったといえる。

まとめ

以上によれば、Xさんが年次有給休暇を指定した本件期間(3月18日から同月25日まで)にハワイで挙行される娘の結婚式に参加するため不可避に伴う海外渡航によってXさん自身が新型コロナウイルスに感染する危険性が高まることは、Y社の事業運営を妨げる客観的事情であると認められ、また、Xさんがこの時期に海外渡航をして感染すること自体が問題となるため、代替勤務者を配置するなどの通常の配慮によって事業運営上の支障を回避することもできないことから、本件期間に有給休暇を与えることはY社の「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するといわざるを得ない。

そうすると、Y社が、3月17日の本件時季変更権の行使の時点において、Xさんに対し、業務命令としてハワイへの渡航を禁じることは、Y社の事業の正常な運営を妨げる場合に当たるものとして合理性があったというべきである。その上で、本件期間の年次有給休暇が専らハワイへの渡航であることを明示していたXさんに対して、ハワイへの渡航を禁じた結果として本件時季変更権の行使に至ったものであるから、これをもって違法であるということはできない。

Xさんの主張①(年休利用目的の考慮の可否)

Xさんの主張

Xさんは、事業の正常な運営を妨げる場合に当たるか否かの判断に際し、年次有給休暇の利用目的を考慮することは許されない旨主張する。

年休の利用目的を考慮することが許されるか

確かに、年次有給休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であり、当該利用目的を考慮して年次有給休暇を与えないことは許されないものと解され(最高裁昭和48年3月2日第二小法廷判決・民集41巻5号1229頁参照)、事業の正常な運営を妨げる場合に当たるか否かは、利用目的の評価を交えることなく、客観的に事業運営の阻害状況が発生するおそれがあるか否かによって判断されるべきである。

本件の検討

しかしながら、本件においては、Xさんが明示していたハワイで挙行される娘の結婚式に参加するという年次有給休暇の利用目的自体が問題視されたものではなく、そのために不可避に伴う海外渡航を、新型コロナウイルスの感染拡大が続いていた時期である本件期間に行う結果、Xさん自身が新型コロナウイルスに感染する危険性が高まることがY社の事業運営を妨げる客観的事情として認められるのであり、年次有給休暇の利用目的に係る評価とは無関係である。また、海外渡航を年次有給休暇の利用目的の一部と捉えるとしても、本件で考慮されたのは海外渡航の主観的評価とは無関係な、その実施時期と感染リスクの増大という客観的事情であり、これらを考慮して事業の正常な運営を妨げる場合に当たるか否かを判断したからといって、直ちに労基法の趣旨に反して利用目的自体を考慮した時季変更権の行使であるということはできない。

Xさんの主張②(事業運営に生じる影響の大きさ)

Xさんの主張

Xさんは、(…)Y社の事業運営に影響が生じるおそれは抽象的な危険ないし憶測にとどまる旨主張する。

本件の検討

しかしながら、(…)当時の状況に照らせば、海外渡航後に感染が発覚した場合には、仮に渡航後に一定期間出勤を控えたり、渡航目的等の情報開示をしたりしたからといって感染の事実等が大々的に報道されるなどして、Y社の社会的評価の低下をもたらし、多数の対応業務が発生するなど事業運営上の影響が生じるおそれは十分あったといえるし、それは新型コロナウイルス感染症が拡大していた当時の社会情勢による影響の範囲を超えるものといえる。

Xさんの主張③(状況に応じた配慮の必要性)

Xさんの主張

Xさんは、(…)「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否か等を判断するに当たり、Y社が状況に応じた配慮を行わなかったことを考慮すべきである旨主張する。

できる限り労働者が指定した時季に年休をとれるように配慮すべき

確かに、労基法は、使用者に対し、できるだけ労働者が指定した時季に年休を取れるよう状況に応じた配慮をすることを要請しており、そのような配慮をすることを前提として「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かを判断すべきと解される(前記最高裁昭和62年7月10日第二小法廷判決参照)。

本件の検討

しかしながら、本件では、新型コロナウイルスに関する医学的知見が確立していない中でその感染が国内外で急速に拡大していたまさにその時期にXさんが海外渡航をして感染すること自体が問題となるため、あらかじめXさんが明らかにしていた休暇の利用目的を考慮して代替勤務者を配置するなどの通常の配慮によって事業運営上の支障を回避することは困難であったといわざるを得ない(…)。

確実に感染を防ぐ手立てがあったわけではなく、海外渡航自体が感染リスクを高める以上、Y社がXさんに対してハワイ渡航中の行動制限を指示することによって上記支障が回避可能であったということはできない。また、海外渡航を経て感染すること自体が問題となるため、帰国後の自宅待機期間を設けることで上記支障を回避できるともいえないし、そもそも海外渡航から帰国した従業員に対して使用者がどのような対応をすべきかについて一般的な慣行や基準が3月17日以前に普及していたと認めるに足りる証拠はなく(…)、自宅待機期間を設けることによって対応することが通常の配慮として当然に求められるものであったということもできない(…)。

Y社による時季指定権の行使は権利の濫用にあたる

不当な時季指定権の行使は権利濫用により違法

もっとも、使用者による時季変更権の行使は、時季変更による労働者の被る不利益を最小限にとどめるため、時季指定がされた後、事業の正常な運営を妨げる場合に該当するか否かを判断するのに必要な合理的期間内にできる限り速やかにされる必要があり、時季指定の時点で予測できなかった事業の正常な運営を妨げる事由が後に発生した場合にも、その事由発生後遅滞なく行使されるべきであり、不当に遅延した時季変更権の行使は、権利の濫用により違法であると解される。

本件の検討

これを本件についてみると(…)Y社は、2月末頃ないし遅くとも3月14日までに、Y社の事業の正常な運営を妨げる場合に該当する旨速やかに判断して時季変更権を行使することが可能であったというべきであり、休暇開始日の前日である3月17日に至って本件時季変更権を行使したことは、合理的期間を経過した後にされたものであって権利の濫用というほかなく、違法と認められる。

以上によれば、本件時季変更権の行使は違法であり、Xさんの年次有給休暇を取得する権利を侵害する不法行為を構成するものといえる。

結論

以上によれば、Xさんの請求は不法行為に基づく慰謝料として30万円及びこれと相当因果関係のある弁護士費用相当損害金3万円の合計額である33万円(…)の支払を求める限度で理由がある(…)。

ポイント

どんな事案だったか?

本件は、Y社に勤務していたXさんが、令和2年3月にアメリカで行われる娘の結婚式に出席するため、年次有給休暇の時季指定を行ったところ、Y社が時季変更権を行使したことにより、Xさんが結婚式に出席できなかったことから、Y社の時季変更権の行使が違法であるなどと主張し、Y社に対して、慰謝料等の支払いを求めた事案でした。

何が問題となったか?

本件では、Y社による本件時季変更権の行使が違法であるか否か?が問題となりました。

年次有給休暇とは?

年次有給休暇(年休)は、労働者が心身の疲労を回復し、明日への活力と創造力を養い、ゆとりある勤労者生活を実現するための制度であり、使用者は、労働者が年休を取得しやすい就業環境を整えることが求められています。

労働基準法第39条第5項により、年休は、原則として、「労働者が請求する時季」に与なければなりません。

ただし、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」には、他の時季に年休を与えることもできます(同項ただし書)。

このように、使用者は「正常な運営を妨げる場合」に限り、時季変更権を行使することが許されますが、正常な運営が阻害されるか否かは、その事業の規模や業務内容、当該労働者の職務内容、繁忙度、代替要員確保の困難度、代替による事業への影響の程度、休暇期間の長短などの諸事情を総合的に検討することが求められます。

また、使用者は、ワークライフバランスの実現の観点からも、労働者が希望した時季に年休を取得することができるよう、可能な限り配慮することが求められています。

本判決のポイント

本件においては、娘の結婚式への参加のための海外渡航という年休の利用目的と、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い行われた使用者による時季変更権の行使が問題となっていました。

本判決は、海外渡航によりXさん自身が新型コロナウイルスに感染する危険性が高まることが、Y社の事業運営を妨げる客観的事情であると認め、この点を理由として本件時季変更権を行使したことに関して、年次有給休暇の利用目的とは無関係であると判断した点で特徴がみられます。

他方で、本判決は、Y社による本件時季変更権の行使が合理的期間を徒過したものであったとして、不法行為に基づく損害賠償義務を認めた点で注目されます。

弁護士にご相談ください

近年、会社の時季変更権の適法性に争われるケースが増えています。

本件は、新型コロナウイルス感染症の拡大というやや特殊な状況下における年休の取得が問題となっていましたが、年休が問題となるのは、このような場合だけではありません。

また、先ほども述べたとおり、年休の取得は労働者が心身の疲労を回復するために特に重要な制度であり、使用者としては、できる限り、労働者が取得したいときに年休を取得できるように配慮することが期待されています。

他方で、業種や業態、繁忙期その他の事情に照らし、使用者は時季変更権を行使しなければならないこともあると考えられます。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

年休取得と時季変更権に関してお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)