契約締結上の過失とは?契約前にも責任が?【東京地裁令和5年5月9日判決】

契約とは

私たちの生活はさまざまな契約によって成り立っているといっても過言ではありません。コンビニで食べ物や飲み物を買ったり、不動産のオーナーからアパートを借りたりするときにも、当事者の間では契約が行われています。

もちろん会社間での商品の取引や業務の委託などにおいても契約が行われています。

契約について詳しくはこちらの記事で解説していますので、ぜひご参照ください。

契約は原則として自由です

さて、そんな契約については、民法上、「契約自由の原則」が認められています。

契約自由の原則とは、当事者が、相手方とそもそも契約をするのかどうか、また、契約を締結するとして、どのような内容の契約を締結するかなどについて自由に決めることができることです。

具体的には、次の自由が認められています。

| ①契約締結の自由 | 何人も契約を締結するかどうかを自由に決めることができること |

| ②相手方選択の自由 | 何人も契約の相手方を自由に選択することができること |

| ③方式の自由 | 何人もどのような方式で契約を締結してもよく、方式を備えることも不要であること |

| ④内容形成の自由 | 契約当事者は契約内容を自由に決定することができること |

ただし、契約自由の原則は、法令等に特別な定めがある場合には、制限を受けることもあります。

契約を締結すると契約に拘束されます

このように民法上、契約の当事者には、契約自由の原則が認められています。

もっとも、契約はまさに契約の当事者が、互いに契約において合意する内容を実現することを目的として締結するものです。

そのため、契約が締結された場合には、当事者はその契約に拘束されることになります。

契約で定めたモノの引渡義務や、金銭の支払い義務だけでなく、相手方に損害を与えたときはその損害を賠償しなければなりません。

契約締結の前の段階でも損害賠償義務を負うことがある?

では、契約が締結されていない段階(いわゆる契約の準備交渉段階)においては、当事者は何らの拘束も受けないのでしょうか?

契約が締結に至っていない以上、原則として契約上の責任は負いません。

契約締結前でも損害を与えないようにする義務がある

もっとも、契約の準備交渉段階にある当事者は、互いに契約において合意する内容が実現されることを目的(前提)として、契約締結に向けた準備を進めています。

そのような中で、契約交渉の相手方から、突然、「この契約は成立していないので、やっぱり契約交渉は打ち切ります。」などと言われた場合、「え、契約を締結するために色々な準備を進めてきたのに・・・。」と感じるのではないでしょうか。場合によっては、契約締結に向けて、すでに多額の費用を支出してしまっていることすらあります。

そこで、契約の準備交渉段階に入った当事者は、契約の締結前であっても、一定の場合には相手方に損害を与えないようにする信義則上の義務があると考えられています。

契約締結前の過失により損害を与えた場合には賠償義務を負う

そして、契約の準備交渉段階における言動が原因となり、交渉相手方の権利や利益に不利益を生じさせたときには、その損害を賠償しなければならないことがあります。

まさにこの責任が「契約締結上の過失」を理由とする責任です。この責任は、契約に基づく責任ではなく、不法行為責任とするのが最高裁の考え方です(最高裁平成23年4月22日判決)。したがって、契約上の責任と時効の期間などが異なるので注意が必要です。

契約上の過失を理由とする責任が問題となる典型的な例としては、

- 当事者の一方が契約交渉を不当に破棄した場合

- 契約交渉過程での相手方に対する説明・情報提供面で不注意があった場合

- 相手方の知識・経験、資産状態、取引目的に照らして何らかに過大なリスクを伴うような商品・サービスを提供した場合

- 相手方が必要とする量を著しく超えた量を販売した場合

などが挙げられます(潮見佳男著「民法(全)第2版」(有斐閣)参照)。

契約締結上の過失に注意しましょう

このように、契約締結前であっても、契約の準備交渉段階に入った当事者は、契約締結上の過失によって相手方に損害を与えた場合、不法行為に基づく損害賠償義務を負うことがあるため、注意しなければなりません。

さて、ここからは、実際に「契約締結上の過失」が認められた裁判例をご紹介したいと思います。

契約締結上の過失が認められた裁判例(東京地裁令和5年5月9日判決)

事案の概要

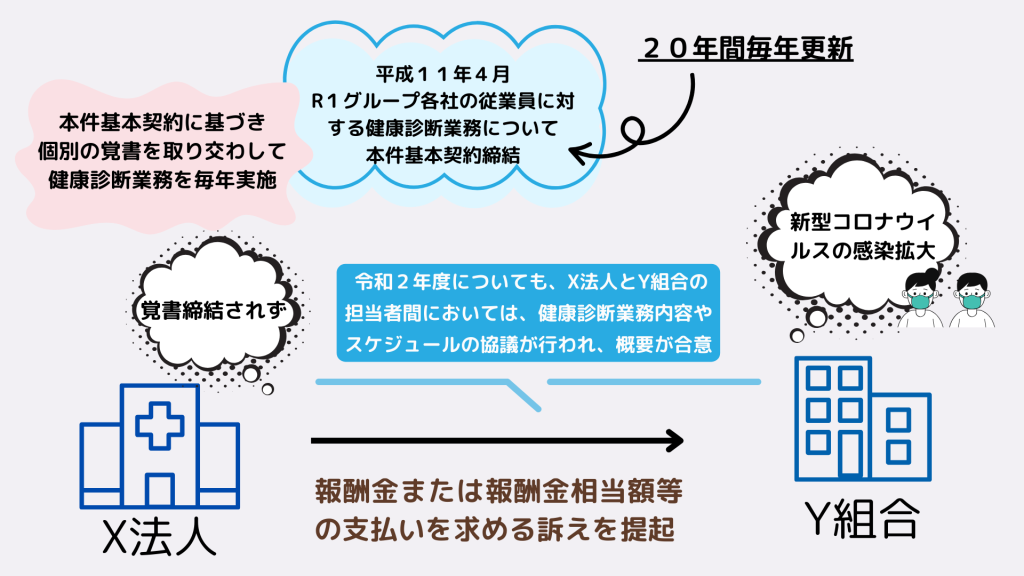

X法人とY組合との業務委託契約の締結

健康診査事業等を行う公益財団法人であるX法人は、平成11年4月、健康保険組合であるY組合との間で、Y組合の被保険者であるR1グループ各社の従業員に対する健康診断業務について、当事者間で協議を行なって業務内容や委託費用等を決める旨の基本契約(本件基本契約)を締結しました。

そして、X法人とY組合は、本件基本契約を毎年更新していました。

個別契約の締結

X法人は、その後、20年間にわたり、毎年、本件基本契約に基づいて、Y組合との間で健康診断業務の内容やスケジュール等を協議した上で、Y組合との間で個別の覚書を取り交わし、健康診断業務を実施していました。

新型コロナウイルスの流行

令和2年度についても、X法人とY組合の担当者間においては、健康診断業務内容やスケジュールが協議され、その概要が合意されていました。

もっとも、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、健康診断業務の実施方法等を見直す必要などが生じました。

そして、結局のところ、X法人とY組合との間で覚書が取り交わされることはなく、X法人がY組合の従業員に対して健康診断業務を行うこともありませんでした。

訴えの提起

このような事情の中で、X法人は、

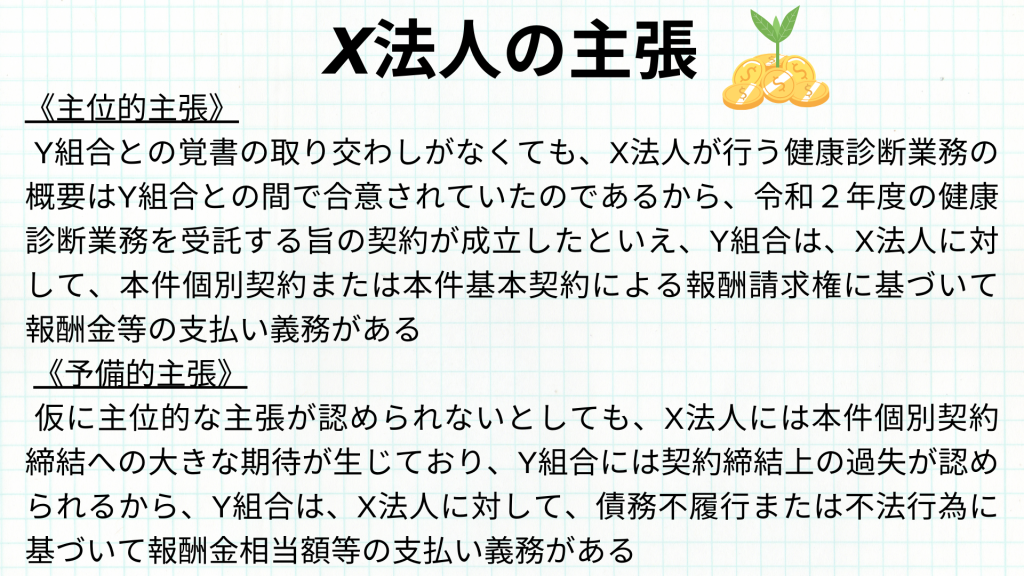

《X法人の主位的主張》

Y組合との覚書の取り交わしがなくても、X法人が行う健康診断業務の概要はY組合との間で合意されていたのであるから、令和2年度の健康診断業務を受託する旨の契約が成立したといえ、Y組合は、X法人に対して、本件個別契約または本件基本契約による報酬請求権に基づいて報酬金等の支払い義務がある

《X法人の予備的主張》

仮に主位的な主張が認められないとしても、X法人には本件個別契約締結への大きな期待が生じており、Y組合には契約締結上の過失が認められるから、Y組合は、X法人に対して、債務不履行または不法行為に基づいて報酬金相当額等の支払い義務がある

と主張し、Y法人に対して、報酬金または報酬金相当額等の支払いを求める訴えを提起しました。

争われたこと

本件において、X法人は、次のとおり主張していました。

これに対して、Y組合は、X法人の主張は認められないとして、これを争っていました。

そこで、本件では、

争点①本件個別契約または本件基本契約によるX法人の報酬請求権が認められるか否か?

争点②Y組合の契約締結上の過失を理由とするX法人の損害賠償請求権が認められるか否か?

が問題となりました。

本判決の判断

争点①本件個別契約または本件基本契約によるX法人の報酬請求権が認められるか否か?

本件個別契約が成立していたか?

裁判所は、X法人の主位的主張である本件個別契約または本件基本契約による報酬請求権の有無を判断するにあたり、X法人とY組合との間に本件個別契約が成立していたといえるか否かを検討しました。

もっとも、裁判所は、

・基本的にX法人とY組合との間の個別契約は、毎年覚書を取り交わす方法によって締結されてきたこと

・本件個別契約は、3億5000万円を超える高額なものであり、担当者間のやり取りだけで個別契約が成立したとは考え難いこと

などからすれば、本件個別契約が成立していたとはいえないと判断しました。

「X法人は、令和2年2月28日、Y組合が本件見積書の内容を了承して、本件見積書の原本を受領したことにより、本件受託業務の報酬額を決定するために必要な「検査項目」「単価」「人数」が確定し、報酬額の協議が事実上終了したから、遅くとも同日時点において、本件個別契約が成立したものというべきであると主張する。

しかしながら、X法人とY組合とは、従前、X法人代表者とY組合代表者が記名押印して作成した覚書を取り交わして、当該年度に実施すべき委託検査内容及び検査料金、健康診断業務委託費等を合意し(…)、その後、X組合が健康診断を実施していたものであって(…)、各年度における本件受託業務の契約締結は、覚書すなわち契約書を作成することによりなされていたものと見るのが相当である。

本件個別契約は、X法人の主張によっても3億5327万8321円という極めて高額な報酬額の支払を伴うものであって(…)、そのように極めて高額の報酬の支払を伴う契約が、公益財団法人(X法人)及び健康保険組合(Y組合)という組織の間において、担当者間のやりとりだけで成立したとは到底考え難く、X法人の上記主張は採用できない。」

本件基本契約により報酬を請求できるか?

次に、裁判所は、仮に本件個別契約が成立していなかったとしても、本件基本契約に基づいて、X法人がY組合に対して報酬を請求することができるかどうか、を検討しました。

もっとも、裁判所は、

・本件基本契約に基づいて個別契約が締結されることが予定されていた本件では、本件個別契約の成立がない以上、本件基本契約に基づいて直接、報酬請求権が発生することはない

として、本件基本契約に基づいて、X法人がY組合に対して報酬を請求することはできないと判断しました。

「X法人は、仮に本件個別契約が成立していなかったとしても、本件基本契約により本件受託業務の内容は確定しており、その後、令和2年2月28日までに報酬額及び法定外検査項目も確定したから、X法人は、Y組合に対し、本件基本契約に基づき、本件受託業務の報酬を請求することができると主張する。

しかしながら、本件基本契約上、本件受託業務としてX法人が行うべき業務は相当程度具体的に定められているとはいえ、(…)本件受託業務は、X法人とY組合とが協議して作成する「健康診断受託確認書」及び「健康診断実施計画書」に基づいて行うものとされ(…)、委託費用(報酬)も、X法人が作成した見積書に基づきX法人とY組合とが協議の上決定するものとされており(…)、本件基本契約により、X法人が行うべき本件受託業務の内容や委託費用(報酬)が一義的に明確になっていたとは認められない。現に、X法人とY組合とは、従前、X法人代表者とY組合代表者とが記名押印して作成した覚書を取り交わす方法により、各年度における本件受託業務の委託契約を締結し、その後、X法人が健康診断を実施していたものと認められることは、上記(…)のとおりである。

令和2年度における本件受託業務の委託契約(本件個別契約)が成立しなくても、本件基本契約に基づいて直ちに報酬請求権が発生する旨のX法人の上記主張は採用できない。」

争点①の結論

裁判所は、上記のような検討を踏まえて、X法人が、Y組合に対して、本件基本契約又は本件個別契約に基づいて本件受託業務の報酬の支払を求めることはできないと判断しました。

争点②Y組合の契約締結上の過失を理由とするX法人の損害賠償請求権が認められるか否か?

もっとも、裁判所は、

・X法人が、20年もの長い間にわたってY組合から健康診断業務を受託してきたこと

・令和2年度においても、X法人は、Y組合の協力を得ながら、健康診断業務の準備を進めていたこと

などからすれば、契約締結の成熟度は高いと認められるのに対して、

・Y組合は、令和2年6月11日になって、本件受託業務をX法人に委託しない旨をX法人に通知し(本件通知)、X法人の信頼を結果的に裏切る行為を行っこと

を指摘し、新型コロナウイルスの感染拡大という当時の状況を最大限勘案しても、なおY組合には信義則違反と評価される帰責性があるとして、Y組合の契約締結上の過失を理由とするX法人の損害賠償請求権が認められると判断しました。

「上記(…)のとおり、令和2年度における本件受託業務の委託契約(本件個別契約)の存在は認められないが、X法人は、同年4月14日までに、Y組合の協力も得ながら、本件受託業務に係る健康診断を実施するための17項目の準備作業のうち、14項目を実施した(…)。

X法人が上記のような準備作業を行ったのは、Y組合から令和2年度においても本件受託業務の委託を受けられるものと信頼してのことと考えられるが、X法人の上記信頼は、

〈1〉平成11年度から平成31年度までの20年間もの長きにわたってY組合から本件受託業務の委託を受けてきたこと(…)、

〈2〉X法人がこれらの準備行為を行うことができたのは、Y組合の協力があったからであり(…)、X法人がこれらの準備行為を行うに当たって、Y組合から異議が述べられた形跡は見当たらないこと(…)、

〈3〉X法人が提出した本件見積書に記載された内容で令和2年度における本件受託業務を実施することについて担当者間で合意が成立していたこと(…)

などの事情に照らすと、十分法的保護に値するものであったと認められる。

しかるに、Y組合は、令和2年6月11日になって、本件受託業務をX法人に委託しない旨をX法人に通知し(本件通知)、X法人の上記信頼を結果的に裏切る行為を行った。これは、新型コロナウイルスの感染拡大という当時の状況(…)や、Y組合が大東建託本社について巡回健診を行うことに対する危惧を繰り返し表明していたのに、X法人がこれに対して満足のいく対応を行わなかったこと(…)などといった事情を最大限に勘案したとしても、不可抗力によるものということはできず、Y組合の責任(契約締結上の過失)によるものと認められる。Y組合がX法人との契約締結交渉を中止したことについて正当な理由があり、何ら違法性はない旨のY組合の主張は採用できない。

したがって、X法人は、Y組合に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき、X法人がY組合から令和2年度においても本件受託業務の委託を受けられるものと信頼して準備行為を行ったことなどにより生じた損害(いわゆる信頼利益)について損害賠償を求めることができるものというべきである(…)。」

結論

よって、本判決は、Y組合に契約締結上の過失が認められるとして、Y組合がX法人に対して損害賠償義務を負うとの判断を示しました。

ポイント

冒頭でもご説明したとおり、契約締結の準備・交渉段階に入った当事者には、相手方に損害を被らせないようにする信義則の義務があります。

そして、この義務に違反して相手方に損害を与えてしまった場合には、その損害を賠償しなければなりません(契約締結上の過失)。

本件では、基本契約に基づく個別契約の成立が認められず、基本契約に基づく報酬請求権も認められないという事案ではあったものの、契約締結上の過失によってY組合に損害賠償義務が認められています。

「契約が成立していなければ大丈夫」などとは思わず、十分に注意が必要です。

弁護士にもご相談ください

契約は当事者間の合意に基づいて行われるものです。そのため、ちょっとした当事者間のボタンの掛け違いが、契約の成立を阻んだり、壊してしまったりすることにつながります。

契約は交渉や準備の段階から慎重に行う必要があります。

どんな契約を結ぶときも、事前に弁護士に相談しておくことがおすすめです。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)