紛争解決条項とは?【準拠法と裁判管轄の合意の重要性】

Recently updated on 2024-07-31

契約に関する記事一覧はこちら

会社の運営に当たり、あまり考えたくないことですが、契約を締結するうえでは、契約の相手方との間で紛争になった場合のことも想定しておかなければなりません。

これまでの解説記事においても記載されているとおり、契約書は、“後に契約当事者間で紛争になったとき”に備えて作る必要があるといっても過言ではありません。

今後紛争が生じたときに、どこで、どのような方法で解決しようか?という合意を予めしておかないと、「紛争解決方法」自体が争いになりかねず、紛争が起きてから解決にいたるまで、時間的・費用的コストがどんどん増加していってしまうおそれもあります。

今回は、そんな紛争解決に関する条項を取り上げます。

誠実協議条項とは

まず、紛争が生じた場合に備えて、紛争解決方法として次のような「誠実協議条項」に関する規定が置かれることが一般的です。

本契約に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、当事者は誠実に協議し、解決に努めるものとする。

この規定があったとしても、当事者になんらかの義務を課す効果はなく、法的拘束力はありません。

したがって、仮に紛争解決条項が契約書に記載されているからといって、紛争解決手段として訴訟等の裁判手続を選択すること自体が契約違反(債務不履行)になることはありません。

また、紛争解決条項がなかったとしても、当事者間で協議することができないわけではありませんので、当事者間の話し合いがまとまるのであれば、協議等によって紛争を解決することもできます。

こうした意味において、紛争解決条項は、特段の意義が乏しい規定とは言えますが、ほとんどの契約書では、慣習的に記載されています。

完全合意条項とは

厳密には紛争解決条項ではありませんが、英米の契約書でもともと使われ、国内の契約書でも時々見かけるようになったものとして、完全合意条項があります。

過去の裁判例においても、この完全合意条項の有効性は認められています。

本契約は、本契約の対象事項に関する両当事者間の完全なる合意を構成するものであり、両当事者の権限保有者による書面合意によってのみ変更することができる。なお、本契約の合意日以前に両当事者間でなされた本契約の対象事項に関するあらゆる合意は無効となる。

契約によっては、長い交渉や条項の修正、中間合意などを経て、最終的に契約に至るという場合があります。

契約の条項の解釈に疑義が生じた場合、通常であれば、そこに至る交渉の経緯や中間合意、口頭でのやりとりや当事者の認識など、さまざまな事情を総合的に考慮してその意義を確定していくことになりますが、この完全合意条項が付されていると、そうした契約書「外」の事情については一切考慮することができなくなります。

そのため、完全合意条項を定めた場合には、紛争が生じたときの解決が予測しやすくなり、結果的に紛争の予防にもつながります。

他方で、不利な条項が定められてしまうと取り返しが付かないので、契約前の契約書審査が全てを決めることになります。

後から「こんなつもりではなかった」といっても通用しないため、完全合意条項を定める場合には、特に注意が必要です。

準拠法とは

日本国内同士の当事者間の契約の場合、準拠法(どこの国の法律を適用させるか)については「日本法」とすることに争いはないでしょう。

他方で、当事者の一方が外国企業であった場合、いかなる国の法律を選択するかによって結論が変わる可能性があるため、準拠法の合意は非常に重要な問題です。

まず、法律行為の成立及び効力に関する準拠法は、「当事者が法律行為の当時に選択した地の法」によって決まります(法の適用に関する通則法(通則法)第7条)。

もっとも、当事者間で、この「選択」がない場合は、通則法第8条1項によって「当該法律行為の当時において当該法律行為に最も密接な関係がある地の法による」ことになるため、不確実さが生じたり、自社にとっては全く馴染みのない法律が適用されてしまったりすることも考えられます。

したがって、国境をまたぐ契約(国際取引)においては、明確に準拠法を定めておくことがとても大切です。

本契約は日本法に準拠し、同法に従って解釈される。

合意管轄条項とは

これもあまり考えたくないことですが、仮に契約の相手方との間で裁判をする必要が生じたとき、どこの裁判所で裁判をすることができるか(これを「裁判管轄」といいます。)、は契約当事者にとって大きな関心事です。

当事者が管轄の合意をしていないときは、原則として“被告の住所地を管轄する裁判所”が裁判管轄となります。

この他に、金銭債権に関する紛争であれば“債権者の住所地”、不動産に関する紛争であれば“不動産の所在地”などにも裁判管轄があります。

また、訴訟物の価額が140万円以下の紛争の場合、原則として簡易裁判所の管轄となります。

地方裁判所は支部を含め全国に203箇所ですが、簡易裁判所は438箇所あります。

裁判所は、主要駅から少し離れたところにあることが多く、実はアクセスが大変です。

簡易裁判所ともなるとさらに不便なところが多くなります。

遠方の裁判所でしか裁判ができないとなると、それだけでコストが増大する要因にもなりかねません(昨今においては、当事者双方に代理人弁護士が就いていれば、一定の場合にWebによる口頭弁論期日が認められるようになっており、以前に比べてコスト増大の意味でのリスクは限定的になってきました。)。

そこで、特に企業間取引では、お互いにリスクの合理化を図るため、あらかじめ契約書において管轄の合意をしておくことが一般的です。

なお、「専属的」と明記しておかないと、「付加的」な合意管轄であると解釈され、「合意した裁判所で裁判をしてもいいし、民事訴訟法で決められた裁判所でも裁判をしてもいい」という意味になってしまいますので、注意しなければなりません。

本契約に関連して生じる一切の紛争については、 ○○地方裁判所または○○簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

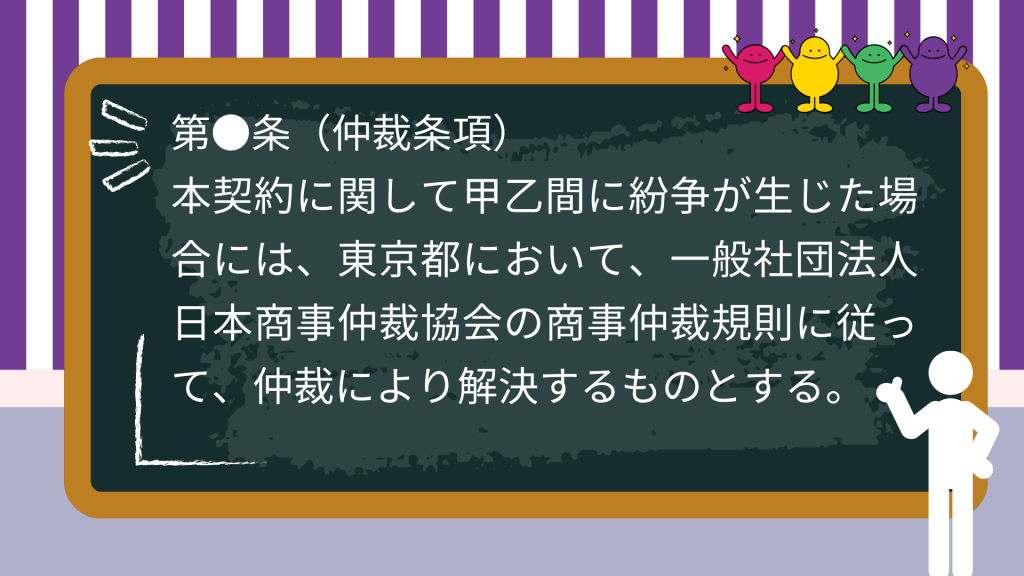

仲裁条項とは

最後に、仲裁条項について触れておきます。

仲裁とは、当事者が紛争の解決を第三者(仲裁人)の判断に委ね、その判断に従うという合意(仲裁合意)に基づき紛争を解決する手段をいいます。

国際取引においては、外国で判決を得るよりも執行が比較的容易であることから、紛争解決手段として仲裁を選択するケースがよく見られます。

また、国内取引においても、専門性の高い分野においては仲裁を選択するケースもあります(もっとも、日本では仲裁にあまり馴染みがないためか、あまり多くはありません)。

仲裁は、「その判断に従う」という合意なので、当然ながら第三者(仲裁人)の判断に異議を述べることはできません。

また、仲裁合意があるときは、その他の紛争解決手段を採ることはできず、仮に仲裁合意に反して裁判所に対し訴えを提起したとしても、原則として却下されてしまいます(仲裁法16条)。

したがって、契約時点において、紛争解決手段として仲裁条項を選択するかどうかは慎重に判断したうえで決める必要があります。

本契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、東京都において、一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により解決するものとする。

弁護士にご相談ください

紛争解決に関する条項は定型的なものが多く、そのまま見過ごされがちです。

しかしながら、紛争に発展してしまった場合には、一番最初に参照される条項であり、実は契約において一番大切な条項であるともいえます。

先ほども説明したとおり、たとえば、完全合意条項を定めておきながら、自社にとって不利な条項が定められてしまうと、後々取り返しが付かないことになってしまいます。

このようなリスクを負わないためにも、契約時点において、後の紛争に備えて、契約条項をしっかり見極めておくことが重要です。

紛争解決条項を含めて、契約書の内容に不安がある場合には、弁護士に事前に相談しておくことがおすすめです。

契約に関する記事一覧はこちら