損害賠償条項とは【契約書に損害賠償条項を定める必要性】

Recently updated on 2025-03-18

契約に関する記事一覧はこちら

これまで取引において契約書を作成することや契約書の各条項の定め方がとても大切であることを説明してきました。

今回は、それぞれの条項の中でも特に重要な損害賠償条項について解説します。なお、損害賠償と契約解除は車の両輪の関係にありますので、こちらの記事もあわせてご覧ください。

実は、損害賠償条項が活躍するときこそ、「契約書を作っておいてよかった」と感じる場面の1つといっても過言ではありません。

以下、詳しくみていきましょう。

民法上の損害賠償請求権とは

契約の一方当事者が債務を履行せず、これによって他方の当事者に損害を与えたときは、契約上に特別の定めがなくても、損害を被った一方当事者は民法等の規定に従って損害賠償請求をすることができます。

契約において損害賠償条項を定める必要性を説明する前に、まずは、民法上定められた損害賠償の規定について解説します。

債務不履行責任

民法第415条1項は、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる」と定めており、契約の一方当事者が、他方の当事者が債務の本旨に従った履行をしないときや、履行ができないときに、これによって生じた損害の賠償を請求することができることを定めています。

「債務の本旨に従った履行をしないとき」とは、履行遅滞(履行期を過ぎても債務者が履行しないもの)、履行不能(債務の履行が、社会通念に照らして不能なもの)、不完全履行(履行遅滞以外の態様における債務の本旨に従った履行でないもの)をいうとされています。

ただし、債務者の側において、「その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるもの」であることを立証したときは、債務者は損害賠償責任を負わないことになります(民法第415条1項但し書)。

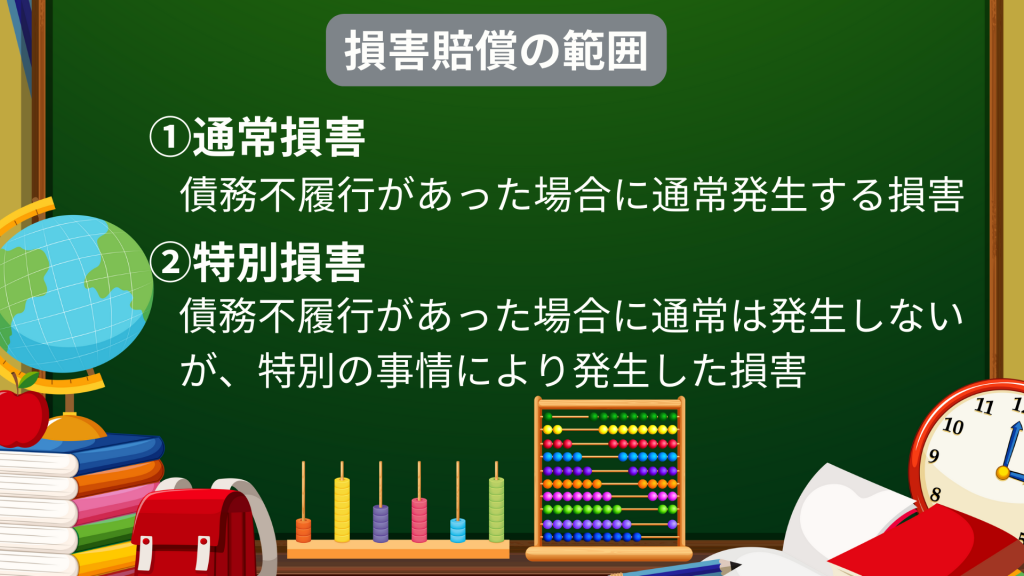

損害賠償の範囲

損害賠償請求できる範囲は、

①原則として「通常生ずべき損害」(通常損害)

②特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、その損害(特別損害)

となります。

通常損害

通常損害とは、債務不履行があった場合に通常発生する損害を指します(民法416条1項)。これらは当然に賠償の範囲内となります。

契約当事者が通常発生することが予見できる範囲内の損害であり、一般的には以下のようなものが含まれます。

・物が滅失したときの時価相当額

・賃貸借の目的物が返還されないときの、賃料相当損害金

・金銭の遅延損害金

・商品の納品遅延による販売機会の損失

・不良品の修理費用

・実際に発生した費用

など

特別損害

特別損害とは、債務不履行があった場合に通常は発生しないが、特別の事情により発生した損害を指します(416条2項)。

これらは契約当事者が通常は予見できない範囲の損害で、原則として賠償の範囲外です。もっとも、債務者がその特別な事情を知っていたか、または予見するべきであった場合には、賠償の範囲になります。

・不動産を高額で転売することが決まっていた場合の転売利益

・イベントで使用する商品が納入されなかったことによるイベント中止に伴う損害

など

同じような費目であっても、裁判例によって「通常損害」と判断したり、「特別損害」と判断するものがあり、最終的に事例に応じて総合的に判断することになります。

相当因果関係

賠償すべき損害の範囲を画するのに「相当因果関係」という基準によることがあります。条件関係のある損害(ある事情が存在しなければ発生しなかった損害)のうち、債務者の責任にすることが相当な関係にあるものを相当因果関係と呼んでいますが、最終的には「通常損害」か「特別損害」かの判断に帰着することが多いと考えられます。

契約解除との関係

債務不履行による解除を選択した場合であっても、損害賠償請求権は消滅せず、行使することができます(民法第545条4項)。

金銭債務の場合の特則

金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定めることになります。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率によります。

この場合、債権者は損害の証明をする必要なく、債務者は不可抗力であったことを証明してもその責任を免れることはできません(民法第419条)。

遅延損害金の法定利率と中間利息の控除

債務不履行による損害賠償の法定利率は3%です(民法404条2項)。

ただし、これと異なる約定をした場合は、その約定利率によります。

なお、将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合、法定利率によりその中間利息を控除する必要があります(民法第417条の2)。

これは、会計上でいう現価計算のことで、年金現価係数で現在価値に割り引く計算をすることになります。

請求金額=【n年後の損害額】÷(1+0.03)^n

「(1+0.03)^n」をライプニッツ係数といいます民法の条文

(法定利率)

第四〇四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

2 法定利率は、年三パーセントとする。

3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。

(債務不履行による損害賠償)

第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。

一 債務の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

(損害賠償の範囲)

第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。

2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。

(中間利息の控除)

第四一七条の二 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。

2 将来において負担すべき費用についての損害賠償の額を定める場合において、その費用を負担すべき時までの利息相当額を控除するときも、前項と同様とする。

(解除の効果)

第五四五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

契約における損害賠償条項の必要性

ここまで見てきたとおり、民法において損害賠償に関する規定が多数あります。

そのため、「あえて契約で定める必要はないのでは?民法に書いてあるんだし。」とお考えになる方もいらっしゃるかも知れません。

ところが、その考えには大きな危険が潜んでいます。

契約の相手方に対して損害賠償請求を行うときは、契約当事者間の信頼関係が失われている状況であり、かつ、双方の利害が対立している場面です。

したがって、万一の場合に備えて、あらかじめ(円満な時期に)契約の中できっちりと損害賠償に関する定めをしておく必要があるのです。

では、具体的にどのように規定しておくべきか、以下で詳しく説明していきます。

損害賠償責任が発生する原因を明確にする

損害賠償責任について、契約当事者いずれにとっても中立的に定める場合には、極めてシンプルに規定すると次のとおりとなります。

甲または乙は、相手方の本契約違反により損害を被ったときは、相手方に対し、その賠償を請求することができる。

もっとも、この内容では、「損害賠償請求権が存在する」という以上の意味は少なく、多くの解釈が民法に委ねられることになります。

契約の類型上、自社が損害賠償請求を受けることが多い立場か、損害賠償請求をすることが多い立場か、それとも両方ありうる立場かを見極め、できるだけ自社に有利に(少なくとも自社の不利益を少なく)する条項にすることが重要です。

第●条 甲または乙は、相手方の故意又は重過失により損害を被ったときは、相手方に対し、その賠償を請求することができる。

この規定の仕方であれば、重過失に至らない過失では損害賠償責任が生じないことになります。

そのため、契約においてより多く債務の負担を負う側である場合や債務不履行が生じた場合に損害賠償請求を受ける可能性が高い場合には、このように“損害賠償請求を受ける側に有利な条項”を定めておくことで、過度な不利益を被ることを避けることができます。

-1024x576.png)

第●条 甲または乙は、相手方の債務不履行により損害を被ったときは、相手方に対し、その賠償を請求することができる。ただし、相手方が自己に故意・過失がない場合はこの限りではない。

このような規定の仕方をした場合は、債務者の側が「故意・過失」がないこと立証しなければ責任を免れないことになります。

そのため、契約において相手方が履行する債務が多い場合や債務不履行が生じた場合に損害を被る可能性が高い場合には、このように“損害賠償請求をする側に有利な条項”を定めておくことで、損害が生じた場合に備えることができます。

-1024x576.png)

損害賠償責任の範囲を明確にする

さきほど述べたとおり、民法に定められた損害賠償の範囲は、①原則として「通常生ずべき損害」(通常損害)、②特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、その損害(特別損害)です。

そこで、契約書では、損害賠償の範囲についても明確にし、責任の範囲を明らかにしておかなければなりません。

損害賠償責任の範囲を明確にするためにも、損害賠償条項をしっかりと精査する必要があります。

特別損害に関するリスクを減らす

通常損害は当然に賠償の対象になる一方で、特別損害については、特別の事情を知っていたか、予見するべきであったときでなければ賠償の対象とならないおそれがあります。

仮に契約当事者間で賠償の範囲に争いが生じた場合には、「特別の事情」を予見するべきであったかどうかが問題となります。

そこで、契約締結の段階で、「特別の事情」があるのであれば、その具体的な事情を契約書に明記することで、「特別の事情」を予見するべきであったかどうかを争点とする紛争のリスクを最小化することができます。

具体的には、「契約の目的」に関する条項等において、本契約に至った背景、本契約によって実現したいことの特定をすること等が考えられます。

(契約の目的)

第1条 甲および乙は、甲が●年●月●日から開催される●●イベントで使用するため、●●に関する売買契約を締結する。賠償の範囲を直接損害等に限定する

損害賠償の範囲は、さきほど説明した民法第416条の規定を前提にしてもかなりの広範囲になる可能性があります。

たしかに契約の内容によっては、一方当事者の債務不履行によって他方当事者に多大な損害が生じるケースもあります。

もっとも、契約の性質上、そこまで広範囲のリスクを負うことができないようなケースも考えられるところです。

そこで、次のような条項によって賠償の範囲を限定することが考えられます。

(契約の目的)

第●条 甲または乙は、相手方の故意又は過失により損害を被ったときは、相手方に対し、直接かつ現実に被った損害に限り、その賠償を請求することができる。「直接(損害)」とは、「間接損害」に対応する文言で当事者以外に発生した損害などを排除する趣旨の規定です。

また、「現実に」とは、既に実際に生じた(あるいは生じることが確実な)損害に限定するものであり、逸失利益や懲罰的損害賠償などを排除する趣旨の規定です。

-1024x576.png)

第●条 甲または乙は、相手方の故意又は過失により損害を被ったときは、相手方に対し、その損害(紛争解決に要した弁護士費用、調査に要した調査費用および鑑定費用を含む)の賠償を請求することができる。

債務不履行責任の場合、弁護士費用や調査費用等の請求は通常認められません(最高裁昭和48年10月11日判決)。

そのため、弁護士費用等を相手方に負担させたいときは、少なくともその旨の規定を契約書の中に定めておくことが必要です。

-1024x576.png)

賠償額の上限を設定する

契約の性質や求められる債務の内容に比べて、想定される損害賠償責任が青天井になりうるような場合は、賠償額の上限を設定することも考えられます。

もっとも、賠償額の上限を設定する場合には、契約当事者は、いずれも上限となる賠償額が過大、あるいは過小ではないかを慎重に検討する必要があります。

第●条 (略)

2 前項の損害賠償額の累計は、金●●万円を上限とする。第●条 (略)

2 前項の損害賠償額の累計は、本契約に基づく委託料の総額を上限とする。損害賠償額の予定・違約金

契約の内容によっては、債務不履行があったとしても、損害額の立証が容易でないことがあります。

そこで、契約当事者は、債務不履行による損害賠償の額を予定することができ、仮に紛争が生じた場合には、裁判所はその内容に拘束されます(民法第420条)。

契約において単純にその賠償の額のみ(計算方法のみ)を合意した場合、実際の損害がそれより多くても少なくてもその額(計算方法)が賠償額として認められます。

第●条 乙が、所定の納期までに本製品の納入を完了しない場合には、遅延日数に応じ、遅延部分に相当する本製品の売買代金に対し1日につき○%の率を乗じた金額を遅延賠償金として甲に支払わなければならない。ただし、甲が、上記遅延賠償額以上の損害を被った場合には、上記遅延賠償額を超えて、当該実際の損害額を請求できるものとする。

たとえば、売買契約において、このような賠償額の予定を定めておけば、「売買代金に対し、1日につき○パーセントの率を乗じた金額」という最低限の賠償額を確保しつつ、それを上回る損害を請求できる余地を残すことができ、買主に有利な内容となります。

-1024x576.png)

また、賠償額の予定とは別に、違約金(ペナルティ)の合意をすることも可能です。

第●条 甲又は乙は、本契約に違反した場合、相手方に対して違約金として金●万円を直ちに支払う。

2 損害を被った当事者は、前項の金員とは別に、第●条に定める損害の賠償を求めることを妨げない。

ただし、違約金は賠償額の予定と推定される(民法第420条3項)ため、違約金に加えて損害賠償請求できる余地を残すには、その旨を定めておく必要があります。

-1024x576.png)

遅延損害金の定め

さきほど説明したとおり、民法上、債務不履行による損害賠償の法定利率は3%とされています(民法404条2項)。

そのため、契約書に遅延損害金の規定がなければ、遅延損害金は年3パーセントになります。

仮にこれとは異なる利率を設定したい場合には、契約書にその旨を定めておく必要があります。

「異なる利率」として、世間では年14.6%と設定されることが多いようです。

国税通則法による国税の延滞料率や、下請法上の下請代金の支払遅延に対する遅延利息の利率が14.6%に設定されていること、消費者契約法9条Ⅰ項2号において賠償額の予定のうち年14.6%を越える部分が無効とされているなど、一般的にペナルティーである遅延損害金の利率としては14.6%までは過剰と言われないラインとして認識されています。

ちょこっと豆知識

この14.6%がどこから来た数字か疑問に思ったことはありませんか?この14.6%を365日で割ると0.04%になります。

消費者庁の説明によると、“遅延損害金の限度として一般的に日歩4銭(1日あたり100円に対する4銭)が一種の慣習として受け入れられていること”にあるようです。

なお、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)が許容する上限金利(それを超える利息を取得することが犯罪になる金利)の推移は次のとおりです。

- 昭和58年まで 年利109.5%(日歩30銭)

- 昭和61年まで 年利73% (日歩20銭)

- 平成3年まで 年利54.75%(日歩15銭)

- 平成12年まで 年利40.004%(日歩10.96銭)

- 平成22年まで 年利29.2%(日歩8銭)

ここまでは利息制限法と出資法の上限金利の差があり、グレーゾーン金利と言われ過払い金が発生する根拠となっていました。 - 現在 利息制限法にあわせて最大年利20%

非常に中途半端な数字に見える金利も、365で割ることで意外とスッキリすることがあります(しかし、40.004%だけがきれいな数字になりません。ご存じの方がいらっしゃったら教えてください)。

損害賠償条項を定めるときの注意点

冒頭でも述べたとおり、契約書において損害賠償に関する条項は極めて重要です。

しかし、何が何でも自社に有利に設定すればいいというものでもありません。

最後に契約書を作成、チェックするに当たって注意するべき点を説明します。

法令に違反しないか

損害賠償条項に関し、特別法上の規制がされている場合があります。

これらに反した合意をしてしまうと無効になってしまうため注意しなければなりません。

消費者契約法

消費者契約(消費者契約法第2条3項)において、事業者の損害賠償の責任を免除する条項(同8条)、消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項(同9条)のうち一定の場合を無効とし、消費者の利益を一方的に害する条項を無効としています。

利息制限法

金銭消費貸借上の債務不履行による賠償額の予定の利率の上限を定めています(利息制限法第4条、7条)。

割賦販売法

割賦販売法は,割賦販売契約(割賦販売法第2条1項),包括信用購入あっせん契約(同2条3項),個別信用購入あっせん契約(同2条4項)について,それぞれ,損害賠償額の予定または違約金の定めを制限しています(同6条ほか)。

特定商取引法

特定商取引に関する法律は,訪問販売(特定商取引第2条1項),電話勧誘販売(同2条3項),連鎖販売(同33条1項),特定継続的役務提供(同41条1項)および業務提供誘引販売取引(同51条1項)について,それぞれ,損害賠償額の予定または違約金の定めを制限しています(同10条ほか)。

独占禁止法・下請法

損害賠償責任の制限や損害賠償額の予定、違約金に関する定めが著しく合理性を欠く場合は、独占禁止法上の優越的地位の濫用にあたることや、下請法に違反する可能性があります。

公序良俗違反にならないか

その他にも、

- 損害賠償責任が過大である場合

- 故意や重過失による場合であっても免責する規定がなされている場合

- 賠償額の予定が過大又は過小である場合

- 違約金の金額が過大である場合、発生条件が不合理である場合

- 遅延損害金の約定が暴利といえる場合

などは、公序良俗に違反する可能性があります。

公序良俗に違反すると、結果的に条項の一部または全部が無効となり、意図した法的効果が得られない可能性があります。

有利にしたつもりがかえって不利にしていないか

専門家に依頼せず作成された契約書の中には、当該契約の内容と関係が薄い文言や意味のない条項が記載されていたり、主語と述語が対応しておらず、意味が理解できない条項になっていることがあります。

また、一部の条項と他の条項との関係において矛盾が生じていたり、本来決めるべき内容が書かれていないことによって、法的解釈ができなかったりすることもあります。

このような契約書の作成者の意図としては、自社に有利に設定したいという意味だと推測されますが、むしろ自社にとって不利になってしまうこともあります。

そのため、単に“自社にとって有利にしよう”という思いだけで契約書を作成するのではなく、契約全体のバランスに意識することが大切です。

弁護士に相談しましょう

繰り返しになりますが、損害賠償条項は、当事者同士の関係がこじれた後に問題が生じてくるものです。

そのため、当事者間の関係性が円満な時期に確実に決めておく必要があります。

また、債務不履行に関する知識を深め、法的リスクを適切に管理することが、ビジネスにおける信頼性向上と安定した取引関係の構築にも寄与します。

契約書をする際には、適切な損害賠償条項を設け、トラブル発生時の迅速かつ円滑な対応につなげましょう。

契約書を作成する場合には、自社に有利に…などと考えてうっかり墓穴を掘ってしまわないよう、事前に弁護士に相談しておくことがおすすめです。

契約に関する記事一覧はこちら

アイキャッチ-150x150.png)