契約の終了とは【契約解除・解約・契約期間】

Recently updated on 2025-02-03

契約に関する記事一覧はこちら

契約関係は永遠に続くものではありません。

契約の目的を達成したときに契約が終了することはもちろんですが、当事者の一方または双方が「これ以上、この相手とは取引を続けることができない」と判断したときにも、契約を終わらせる術を用意しておく必要があります。

しかし、無料で取得できるような契約書のひな形には、“契約を終わらせるため”の条項が書かれていないことが多々あります。

契約終了に関する条項が欠けていると、「契約を終わらせたい」と思ったときに、相手方との間で契約の終了をめぐるトラブルが起きてしまうおそれがあります。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

今回は、そんな「契約の終了」にスポットをあて、契約終了事由や契約期間、契約解除をめぐる留意点について解説します。

契約はどんなときに終了するか(契約の終了事由)

契約終了の事由は、大きく分けて

- 正常な終了(履行の終了、契約期間の満了、解約)

- 約定解除

- 法定解除

の3つに整理できます。

以下、それぞれの終了事由について詳しくみていきます。

正常な終了

単発の契約の場合

たとえば、通常の売買契約や請負契約などの1回的契約では、すべての債務の履行(弁済)が完了したときに契約は終了します。

したがって、これらの1回的契約(単発の契約)の場合は、契約書に債務の履行に関する条項を記載する必要はありますが、「契約の(正常な)終了」自体をあえて盛り込む必要性は乏しいといえます。

継続的契約の場合

これに対して、賃貸借契約や委任契約、継続的給付契約、雇用契約などの継続的契約では、さきほどの1回的契約と異なり、債務を履行したからといって契約が終了する訳ではありません。

したがって、これらの継続的契約の場合は、契約書に契約が終了する場合の記載を明確に記載しておく必要性があります。

継続的契約の終了の原因には、契約期間の満了や更新拒絶、契約の(中途)解約があります。

契約期間の満了

契約の期間に関する定めがある契約の場合は、契約期間が満了すれば、契約は終了します。

たとえば、契約期間を契約締結日から1年間と合意した場合には、通常、契約締結日から1年が経過することによって契約が終了することになります。

もっとも、当事者が継続的契約を締結する場合、通常は「いつまでかは分からないけど、当面の間はこの契約を続けていきたい」という意思に基づいて契約を締結することが多いと思われます。

では、一定の契約期間が過ぎれば契約が終了することが明らかな場合とは異なり、しばらくの間は契約を継続していきたいと考える場合には、契約書にどのような記載をしておけばよいのでしょうか。

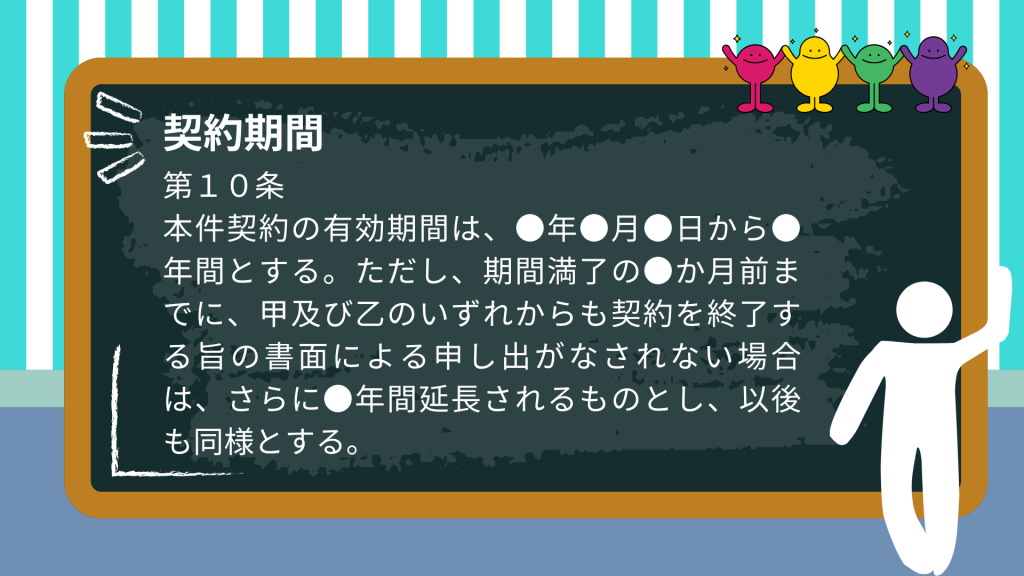

【契約の自動更新条項】

このように「当面の間はこの契約を継続していきたい」と考える当事者間の契約で、通常よく用いられるのが【契約の自動更新条項】です。

本件契約の有効期間は、●年●月●日から●年間とする。ただし、期間満了の●か月前までに、甲及び乙のいずれからも契約を終了する旨の書面による申し出がなされない場合は、さらに●年間延長されるものとし、以後も同様とする。

契約の自動更新条項は、当事者間の契約更新忘れによる契約終了を防ぐ機能があり、とても便利な条項です。

もっとも、「期間満了の●か月前」の期間を長く取り過ぎて、期間満了から契約終了の申し出の期限期間を前倒しにしすぎてしまうと、実質的には契約を更新するかどうかの判断する期間が短くなってしまうため、注意が必要です。

つまり、契約更新をしないのであれば相当前までに判断を求められることになってしまうので、その期限を過ぎてから契約更新を望まない事情が生じたとしても時間切れになってしまうことがあるのです。

また、更新拒絶権が当事者の一方に限定されていたると、契約当事者間の公平が保たれないおそれがあるので、この点も要チェックポイントです。

なお、賃貸借契約や雇用契約など一定の契約においては法律上更新の拒絶が制限されていることもあり、契約当事者の力関係や従来の取引関係など契約に至る背景事情によっては、信義則上更新の拒絶が制限されること(更新拒絶を認める正当な事由が必要とされること)もあります。

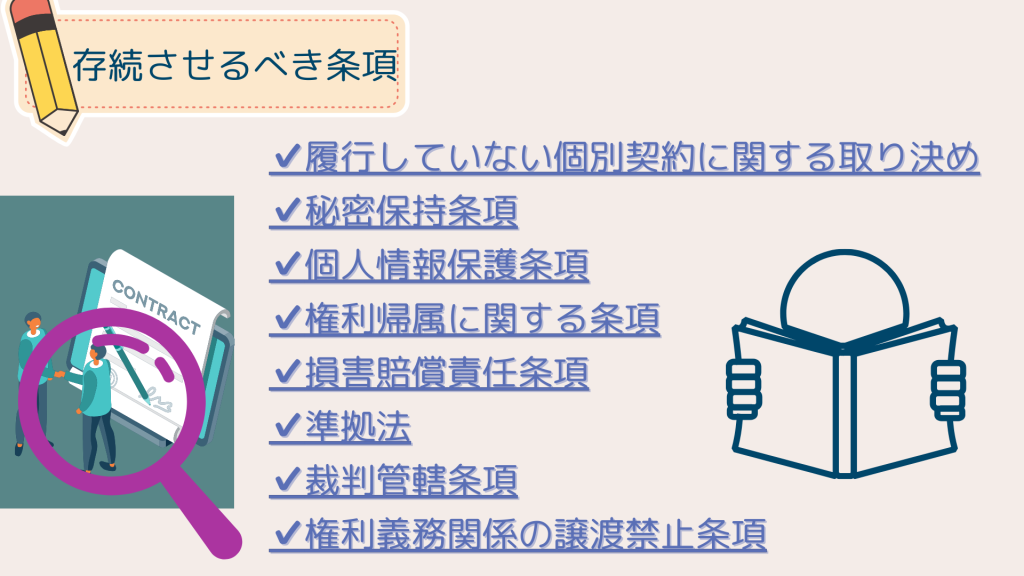

【存続条項(残存条項)】

ところで、さきほどご紹介した【契約の自動更新条項】とあわせて覚えておきたい条項が【存続条項(残存条項)】です。

契約が終了したとき、ただちにその契約合意がすべて効力を失うのでしょうか。

たとえば、未払いの代金がある場合にも契約期間が終了すれば請求できなくなることになってしまったら、売主は安心して商品を買主に対して引き渡すことができなくなってしまいます。

そのため、契約が終了すれば、当然に契約合意がすべての効力が失われるということはありません。

もっとも、何の取り決めもなく、当然にすべての権利義務関係が契約終了後も契約当事者を拘束できるというわけでもありません。

契約終了後も効力を持たせたい条項があるのであれば、その旨の合意が必要になってきます。

そこで、契約条項のうち、どの条項については契約終了後も存続させるかについて合意するのが「存続条項」(残存条項ともいいます)です。

本件契約が終了した後も、第●条、第●条から第●条まで及び本条は引き続き存続するものとする。

存続条項の中で、契約終了後も引き続き効力を有するものとして、取り決めをしておいた方がよい条項には次のようなものがあります。

契約の解約

ここまでは、契約が合意した契約の期間が満了することによって終了する場合について考えてきました。

もっとも、契約期間がまだ続いている間であっても、「これ以上、この相手とは取引を続けることができない」という場合があります。

この場合に問題となるのが契約の解約です。

契約の解約とは

契約の(中途)解約については、①契約期間の定めがない場合と②契約期間の定めがある場合に分けて考える必要があります。

まず、①期間の定めのない契約の場合は、解約の効力が生じるまで相当な猶予期間を設定した解約の申入れをしたとき、その期間の経過によって契約が終了します。

仮に、相当な猶予期間をおかないでした解約の申入れについては、客観的に相当な期間が経過後に終了すると考えられています。

次に、②期間の定めのある契約の場合は、原則として期間の途中での(中途)解約はやむを得ない事由がない限り認められません。

ただし、下記のような解約留保特約がついている場合には、解約留保特約の合意に従った解約をすることはできます。

甲または乙は、契約期間中であっても、○か月以上の事前予告を書面で相手方に通知することにより、本契約を解除できる。

特別な解約条件とは

既に説明したように、たとえば期間の定めのない契約の場合には、解約の効力が生じるまで相当な猶予期間を設定した解約の申入れをしたとき、その期間の経過によって契約が終了することになります。

もっとも、一部の契約類型については、法律によって、解約の場合の予告期間の最低期間が決まっているものがあります。

仮に法律で定められた予告期間より短い期間を設定した解約の申入れをした場合であっても、原則として、法律で定められた予告期間を経過しないと解約の効力を生じないことになります。

そのため、締結しようとする契約について、法律が定める特別な解約条件があるか否かについて注意する必要があります。

➣賃貸借契約の場合(民法617条、618条)

賃貸借契約の場合には、賃貸借の目的物の内容によって、解約の効力が生じるまでに必要な「相当な期間」があらかじめ法律で決まっています(民法617条)。

民法

第617条(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)

1 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。

一 土地の賃貸借 一年

二 建物の賃貸借 三箇月

三 動産及び貸席の賃貸借 一日

2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。第618条(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

また、建物の賃貸人側からの解約に関しては、賃借人を保護する観点から、さらに要件が厳格となっており、解約の申入れの日から6か月が経過することによって終了するとされています(借地借家法27条)

借地借家法

第27条(解約による建物賃貸借の終了)1 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。

借地借家法(平成三年法律第九十号)

2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。

➣雇用契約の場合(民法627条)

期間の定めのない雇用契約の場合、解約の申入れから2週間が経過すれば解約の効果が生じます。

なお、民法上は「各当事者」という規定になっていますが、使用者側からの解約(解雇)の場合は、労働基準法20条により1か月の予告期間が必要となり、さらに解雇権濫用法理によって解雇できる場合がかなり限定されているため要注意です。

民法

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。

労働基準法第20条(解雇の予告)

1 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

約定解除

さて、ここまでは契約の正常な終了として、契約が履行により終了する場合や契約期間の満了により終了する場合、中途解約により終了する場合についてみてきました。

ここで改めて契約の原則について振り返ってみると、民法521条は、契約締結の自由及び契約内容決定の自由といった「契約自由の原則」を定めています。

契約自由の原則は、契約締結の自由を意味するだけでなく、原則として、契約を締結した当事者双方の合意によって契約を終わらせることも自由であることを意味しています。

ここからは、契約成立後に契約を終わらせる場合として、

- 契約後の合意によって契約を終了させる合意解除

- 事前に解約の条件を取り決める解除条件の成就による解除

- 事前に一定の事由が発生したら解除を許す合意をしておく約定解除権

について説明します。

合意解除とは

合意解除とは、契約の効力が発生した後に、当事者双方の合意によって契約を消滅させるという契約です。

言い換えれば、契約を解除するという契約です。

たとえば、購入者が、商品を購入した後で「なんとなく気に入らない」という理由で返品を求めてくることがあります。

もちろん店としてはこれに応じる義務はありませんが、いろいろな判断要素によって、この返品に応じることがあります。

いろいろな判断要素の中には、「長い付き合いがある、普段高いモノを買ってくれる上客である、今後リピーターになってもらいたい」といったポジティブな理由もあれば、「もめたくない、悪いクチコミを書かれたくない」といったネガティブな理由もあり得ますが、このように当事者間の合意によって契約を終わらせること、これがまさに合意解除です。

もっとも、契約はあくまで契約を締結した当事者間の問題です。

合意解除も当事者間の契約であるため、第三者に不利益な影響を及ぼすことはできません。

たとえば、次のようなケースです。

AさんがBさんに建物を建てる目的で土地を貸していました。

Bさんはその土地の上に建物を建て、その建物をCさんに貸していました。

その後、AさんとBさんが土地の賃借契約を合意解除しました。

では、AさんはCさんに対して、「あなたが住んでる建物が建っている土地の利用権はなくなったので出て行ってください」といえるのでしょうか。

これまでの裁判例の中でも同様のケースが争われた事件があります。

判例によると、借地上の建物に賃借人がいるときは、土地賃貸人と土地賃借人との合意をもって賃貸借契約を解除した場合、建物の賃借人に対して、この合意解除の効力を主張できないとされています(最判昭和38年2月21日)。

すなわち、AさんとBさんとの間の合意解除に関係していないCさんには、この合意解除の効力を主張できない(対抗できない)のです。

では、このようなケースで土地を返してほしいAさんとしては、どうすればよかったのでしょうか。

考えられる方法としては、Aさん、Bさん、Cさんの三者間合意を交わし、Cさんとの間でも建物明渡しの約束をしておくことです。

他方で、仮にそのような合意ができる余地がなかったというのであれば、そもそもAさんBさんの間で合意解除をしても土地が返ってくる見込みがほとんどなかったということになるため、AさんとBさんとの間の合意自体を見直す必要があります。

解除条件の成就とは(民法127条2項)

契約においては、一定の条件が成就したら解除するという条項を入れることがあります。

たとえば、不動産の売買契約において、購入者が指定の期日までに住宅ローンの承認が下りなかった場合には契約を解除する場合などが解除条件に当たります。

解除条件の場合、一定の事実が生じたときには自動的に契約の効力がなくなることになります。

さきほどの不動産の売買契約における例でいえば、「指定の期日までに住宅ローンの承認が下りなかった」ことが「一定の事実が生じたとき」に該当します。

民法第127条(条件が成就した場合の効果)

1 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。

民法(明治二十九年法律第八十九号)

2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。

3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。

約定解除権(解約権)とは

契約において、一定の事由がある場合に解除できる条項を入れることがあります。

これは「解約権の留保」といい、解約するかどうかは当事者の意思に委ねられています。

一定の事実が生じたときには自動的に契約の効力がなくなるわけではないことが、さきほど説明した「解除条件」と異なるところです。

たとえば、

✔契約違反について催告をしても是正されないとき

✔信頼関係を破壊する行為をおこなったとき

✔監督官庁から営業取消等の処分を受けたとき

✔法令違反、公序良俗に反する行為をおこなったとき

などの事由が生じたときには契約を解除できることを定めることが想定されます。

SNSの普及により、中小企業においても、レピュテーションリスクは看過できなくなっています。

適切に約定解除権を設定し、悪い評判の延焼を防ぐことができるように対策しておく必要があります。

法定解除

約定解除権は契約によって留保した解除権ですが、これに対して、法律の規定によって発生する解除権があります。

このような法律の規定に従った解除権は「法定解除(権)」と呼ばれます。

法定解除の典型は債務不履行解除です。

以下、詳しくみていきましょう。

債務不履行解除とは

契約の一方当事者がその債務を履行しない場合、その契約の相手方をいつまでも契約に拘束しておくのは非常に酷な結果となってしまいます。

そこで、法律上、債務を履行しない当事者に対して取れる手段として、履行請求、損害賠償請求、解除があります。

履行請求と損害賠償請求は、広い意味で、契約で期待していた利益を実現しようとするものです。

これに対して、契約の解除は、契約関係を解消し、すべてを元に戻そうという性質のもので、利益の実現とは逆方向の機能をもちます。

催告解除(民法541条)

当事者の一方がその債務を履行しない場合(履行遅滞だけでなく、債務の一部の不履行や、不完全履行も含みます。)、相当な期間を定めて催告をし、なお履行されない場合に解除することができます(民法541条)。

ただし、不履行の程度が軽微なときは解除が認められないことがあります。

民法第541条(催告による解除)

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

民法(明治二十九年法律第八十九号)

いきなり解除をするのではなく、まず「催告」を求めるのは、契約の効力を一方的に失わせる強力なアクションである解除の前に、不履行をしている契約当事者に対して、最後の履行のチャンスを与えるという趣旨です。

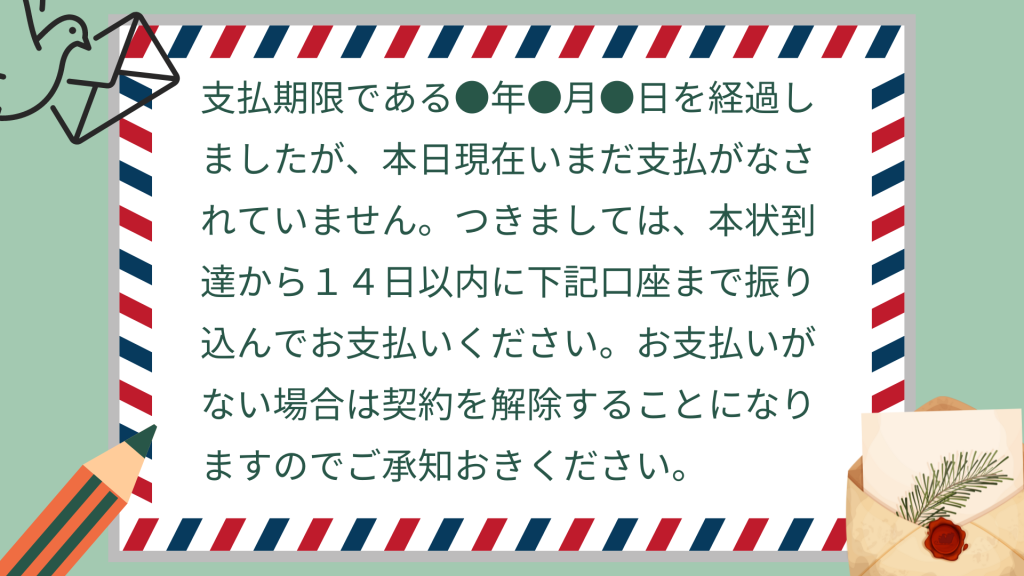

実際に、実務上、契約上の弁済期が到来しているにもかかわらず契約が履行されない場合は、①催告、②契約解除の2回に分けて通知を送っています。

①催告の通知

たとえば、金銭の請求の場合には、次のような通知を送ることになります。

支払期限である●年●月●日を経過しましたが、本日現在いまだ支払がなされていません。つきましては、本状到達から14日以内に下記口座まで振り込んでお支払いください。お支払いがない場合は契約を解除することになりますのでご承知おきください。

なお、将来的に催告をしたことを立証する必要があるため、このような催告通知は、内容証明郵便で送るのが一般的です。

また、催告の期間は、支払い(契約の履行)に十分な相当期間である必要があります。

②契約解除の通知

①のような催告通知を送っても、催告で定めた期限内に支払などの契約の履行がなされない場合は、改めて契約解除の通知を送ります。

たとえば、さきほどの金銭の請求の場合には、次のような通知を送ることになります。

●年●月●日付けご通知によってお支払いをお願いいたしましたが、通知到達後14日を過ぎてもお支払いを確認することができませんでした。つきましては、本状をもって契約を解除いたします。

無催告解除

催告解除は、不履行をしている当事者に最後の履行のチャンスを与えるためのものでした。

しかしながら、催告をしても履行されることが全く期待できない場合など、もはや催告の意味が全くないような場合に催告を求めても仕方がありません。

そこで、民法は次の4種類の不履行については、催告をすることなくいきなり解除することができるとしています(民法542条1項)。

- 履行不能の場合

- 履行拒絶の場合

- 定期行為(特定の日時や一定期間内に履行しなければ目的が達成できない契約)の履行遅滞の場合

- 催告をしても履行の見込みがない場合

なお、一部の履行不能と一部の履行拒絶については、無催告解除ができるのはその一部に限られます(民法542条2項)。

民法第542条(催告によらない解除)

1 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。

一 債務の全部の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

三 債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

四 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき。

五 前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。2 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。

民法(明治二十九年法律第八十九号)

一 債務の一部の履行が不能であるとき。

二 債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

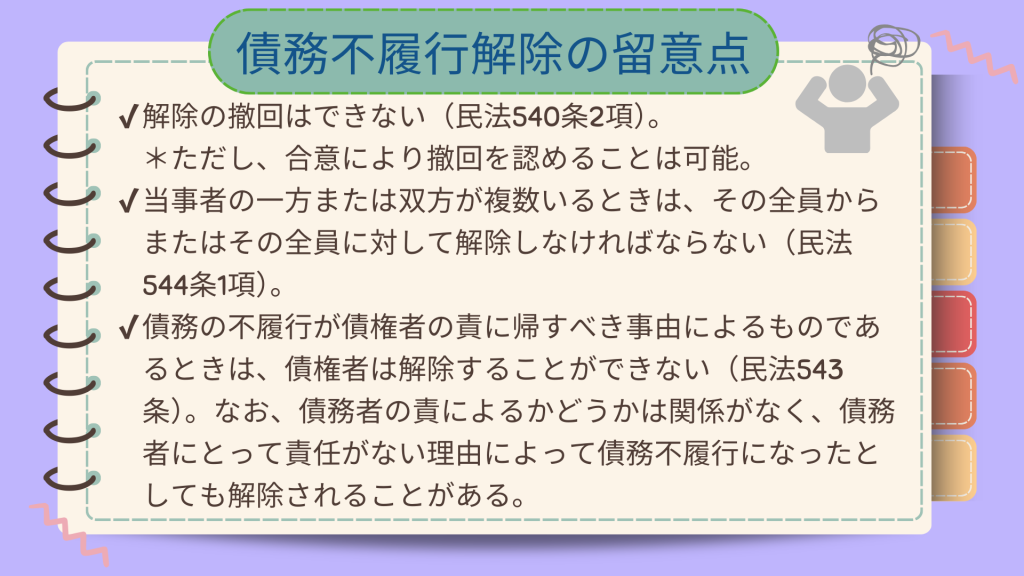

債務不履行解除の注意点

さきほど述べたとおり、債務不履行解除は、履行請求や損害賠償請求とは異なり、契約関係を解消し、すべてを元に戻そうとする性質を有するもので、利益の実現とは逆方向の機能をもっています。

そのため、債務不履行解除をする際には、次のような点に留意し、本当に契約を解除するか否かを慎重に判断する必要があります。

- 解除の撤回はできない(民法540条2項)。*ただし、合意により撤回を認めることは可能。

- 当事者の一方または双方が複数いるときは、その全員からまたはその全員に対して解除しなければならない(民法544条1項)。

- 債務の不履行が債権者の責に帰すべき事由によるものであるときは、債権者は解除することができない(民法543条)。なお、債務者の責によるかどうかは関係がなく、債務者にとって責任がない理由によって債務不履行になったとしても解除されることがある。

民法第540条(解除権の行使)

1 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

2 前項の意思表示は、撤回することができない。民法第543条(債権者の責めに帰すべき事由による場合)

債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。

民法第544条(解除権の不可分性)

1 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。

民法(明治二十九年法律第八十九号)

2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。

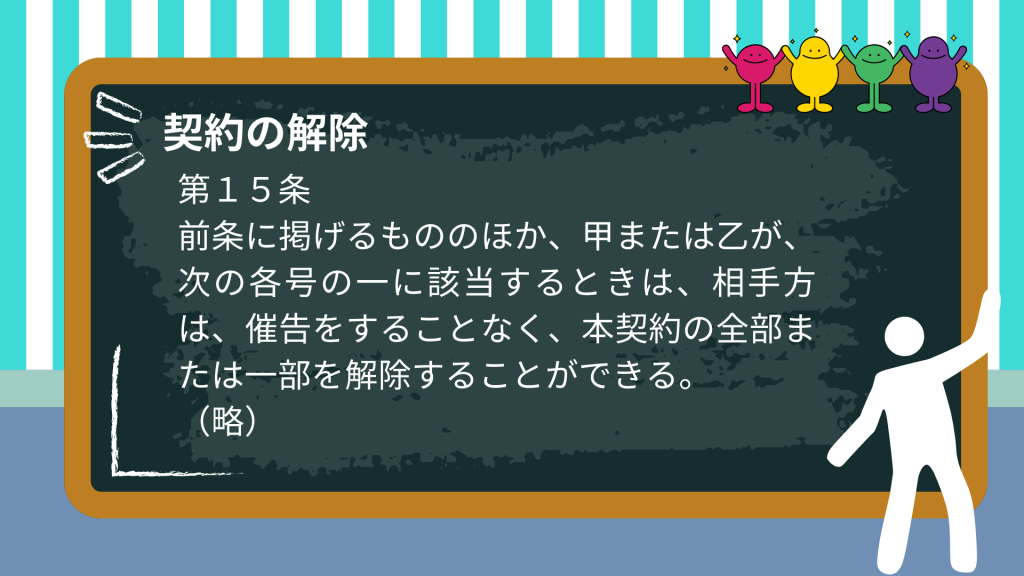

無催告解除特約

民法542条に定める催告によらない解除(無催告解除)は法律上定められたものでしたが、契約上、本来は催告解除を要する場合であっても、無催告解除できる合意をすることがあります。

このような合意は「無催告解除特約」と呼ばれます。

なお、便宜上、この章で説明していますが、無催告解除特約は約定解除の一つであり、このような合意も原則として有効な合意であると解されています。

前条に掲げるもののほか、甲または乙が、次の各号の一に該当するときは、相手方は催告をすることなく、本契約の全部または一部を解除することとができる。

(略)

弁護士に相談を

「さあ、これから契約するぞ」というときは、当然ながら当事者間の関係は円満です。言霊信仰に象徴されるように、日本人の特性として、円満なうちは悪いことは考えたくないという発想があるように思われます。

「契約の終了の方法に関しては、民法に書いてあるから、特段契約条項に盛り込む必要はない」と考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、契約のもっとも重要な意義は、「円満でなくなったときにどのように後始末するか」という点にあり、円満でなくなってから話し合いで解決するのは至難の業です。

実は、契約の終了に関する規定に目を向けることは、契約書チェックの要であると言っても過言ではありません。

また、契約の終了に伴い発生した損害については損害賠償請求できることがありますので、チェックが必要です。

弁護士は、契約に関するトラブルについてさまざまな知見があり、その契約から予想されるトラブルを事前に指摘することに長けています。

「相手とはできるだけもめたくない」「トラブルは避けたい」と思う方こそ、事前に契約書に関して弁護士にご相談いただくことを強くオススメします。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

契約に関する記事一覧はこちら

.png)