賃貸借契約の解約や更新拒絶には正当事由が必要【不動産オーナー必見】

アパートを借りる、店舗を借りる、事務所を借りる、といった不動産賃貸借契約は、私たちの生活やビジネスにおいても欠かせないものです。

不動産のオーナー、所有者にとっては、賃借人との間の不動産賃貸借契約こそ、もっとも重要なものといっても過言ではありません。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

しかし、不動産賃貸借契約を締結した場合であっても、やはり契約を解除したいと考えることや、契約の更新を拒絶したいと考えることがあるかもしれません。

今回は、そんな不動産賃貸借契約の解約や更新拒絶の際に気をつけたい「正当の事由」についてご紹介します。

建物賃貸借契約の解約や更新拒絶には正当事由が必要です

不動産の賃貸借は借地借家法が適用されます

建物所有目的の土地や、建物に関する賃貸借契約に関しては、借地借家法という法律が適用されます。

借地借家法は、基本的に立場が弱くなりがちな賃借人の権利を強化して保護することを目的としています。

不動産賃貸借契約と借地借家法について詳しくは、こちらの記事で解説していますので、ぜひご参照ください。

更新拒絶をしないときは契約を更新したものとみなされます

建物の賃貸借契約(普通建物賃貸借契約)では、期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6か月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったとき(=更新拒絶)をしなかったときは、は、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(借地借家法26条1項)。

なお、この場合、当該賃貸借契約は、期間の定めがないものとされます。

異議を述べないと契約を更新したものとみなされます

また、上記のような場合において、仮に更新拒絶の通知をしていたとしても、期間が満了した後に、賃借人が建物の使用を継続しているときに、賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます(借地借家法26条2項)。

なお、この場合も、当該賃貸借契約は、期間の定めがないものとされます。

期間の定めのない契約は解約を申入れることができます

これに対して、期間の定めがない賃貸借契約、または期間内であっても途中解約ができる条項のある賃貸借契約の場合には、賃貸人は解約の申入れから6か月が経過したときに、契約を終了させることができます(借地借家法27条)。

解約や更新拒絶には正当事由が求められます

このように建物の賃貸借契約においては、契約の更新拒絶の通知をしたり、契約の解約をしたりする場合があります。

(※なお、定期建物賃貸借契約については、普通建物賃貸借契約の場合とは異なる注意が必要となりますので、こちらの記事をご覧ください。)

ただし、更新拒絶の通知、または建物の賃貸借の解約の申入れは、「正当の事由」があると認められる場合でなければすることができません(借地借家法28条)。

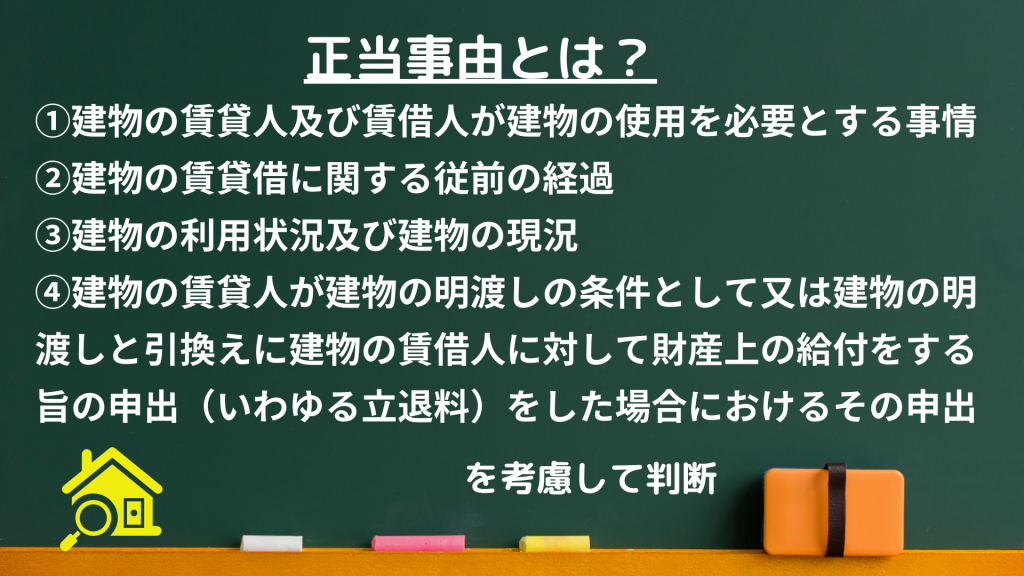

「正当の事由」の有無は

- 建物の賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情

- 建物の賃貸借に関する従前の経過

- 建物の利用状況及び建物の現況

- 建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出(いわゆる立退料)をした場合におけるその申出

を考慮して判断されます。

この判断においては、①賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情が基本的要素であり、その他の事情(②〜④)は補充的な要素であると考えられています。

裁判例のご紹介(富山地裁令和6年6月19日判決)

さて、ここからは、建物の賃貸借契約の解約または更新拒絶における正当事由の有無が争われた裁判例をご紹介します。

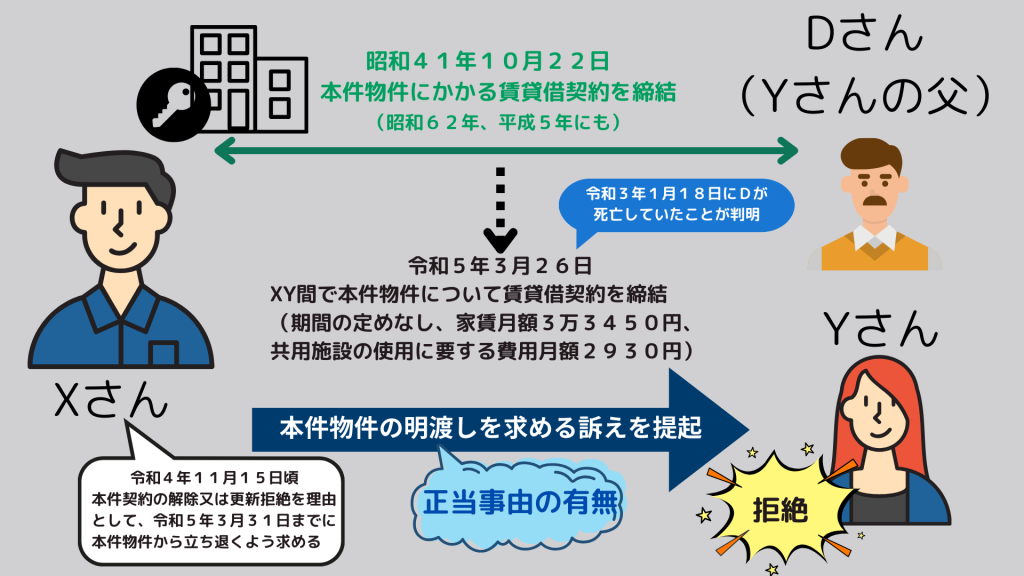

事案の概要

本件は、XさんがYさんに対し、XさんとYさんとの間で締結した建物の賃貸借契約が、解除又は更新拒絶により終了したとして、同契約の対象物件の明渡しを求めた事案です。

経過

Xさんの本件建物の所有

Xさんは、本件建物を所有していました。

なお、本件建物は、C賃貸住宅及びC賃貸店舗(1号棟から3号棟の3棟がある)の11号棟の部分でした。

XさんとDさんの賃貸借契約締結

Xさんは、昭和41年10月22日、Yさんの父であるDさんとの間で、本件建物のうちの部屋(本件物件)について賃貸借契約を締結しました。

その後、XさんとDさんは、昭和62年及び平成5年にも本件物件にかかる賃貸借契約が締結していました。

XさんとYさんの賃貸借契約締結

Xさんは、令和5年3月26日、Yさんとの間で、本件物件について賃貸借契約(期間の定めなし、家賃月額3万3450円、共用施設の使用に要する費用月額2930円)を締結しました。

これは、令和3年1月18日にDが死亡していたことが判明したことから、契約当事者を実態に合わせるために形式的に行われたものでした。

立ち退きの要求

Xさんは、令和4年11月15日頃、Yさんに対し、本件物件の立退料として1014万9553円を支払うのと引き換えに、本件契約の解除又は更新拒絶を理由として、令和5年3月31日までに本件物件から立ち退くよう求めました。

もっとも、Yさんはこれを拒否しました。

訴えの提起

そこで、Xさんは、Yさんに対し、XさんとYさんとの間の賃貸借契約は、解除又は更新拒絶により終了したとして、本件物件の明渡しを求める訴えを提起しました。

争われたこと

本件では、Xさんによる本件契約の解除又は更新拒絶について、借地借家法28条に定める「正当の事由」が認められるか否かが争われました。

裁判所の判断

本判決は、正当事由の有無について、

- ・本件建物等は、地震が発生した時に安全を確保できない状態にあり、取り壊しの必要性が高かったこと

- ・Yさんが本件物件を利用し続ける必要性が高かったとはいえないこと

- ・XさんがYさんに対して十分な立退料を提示していること

などの事情を指摘し、これらの諸事情に照らせば、Xさんによる本件契約の解除又は更新拒絶には正当事由が認められると判断しました。

「本件建物等は、地震時に安全を確保できない危険な状態であったため、取り壊す必要性が高かった(耐震補強工事には十分な効果がなく、建替えも相当ではなかった)一方で、一件記録を精査してもなお、Yさんが本件物件を利用し続ける必要性が高いことをうかがわせる事情は見出せないことに加え、XさんがYさんに対して1000万円超の立退料(所定の算定方法に従って適正に算出されたものと認められる。)を提示しているところ、これはYさんが他の場所に移転することを考慮しても十分な額であるといえること等の諸事情によれば、Xさんによる本件契約の解除又はその更新拒絶には借地借家法28条所定の「正当の事由」があるものといえる。」

結論

よって、裁判所は、Yさんは、Xさんから立退料の支払いを受けるのと引換えに、本件物件を明け渡すべきべきであるとの判断を示しました。

ポイント

本件は、本件物件の所有者であるXさんが、Yさんとの間の賃貸借契約が解除または更新拒絶により終了したと主張して、本件物件の明渡しを求めた事案でした。

もっとも、冒頭でも述べたとおり、更新拒絶の通知、または建物の賃貸借の解約の申入れは、「正当の事由」があると認められる場合でなければすることができません(借地借家法28条)。

そこで、本件では、正当事由の有無が問題になりました。

本判決は、耐震性の観点から本件物件を含む本件建物の取り壊しの必要性(=①建物の賃貸人が建物の使用を必要とする事情)が高かったのに対して、Yさんが本件物件を使用する必要性(=①賃借人が建物の使用を必要とする事情)が高いとはいえないという事情に加えて、XさんがYさんに対して十分な立退料を提示(④建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出(いわゆる立退料)をした場合におけるその申出)していることを考慮し、正当事由が認められると判断しています。

このように、正当事由の有無の判断においては、①賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情が特に重視されています。

立退料の提示も正当事由が認められるための判断要素とはなりますが、あくまでも補充的なものであることには注意が必要です。

弁護士にご相談ください

不動産を所有していると、建物の建て替えや取り壊しを検討しなければならないことがあります。

このような場合には、賃借人との間の賃貸借契約を解除したり、更新を拒絶したりしなければなりません。

もっとも、本件のように契約の解除や更新拒絶には、借地借家法において正当事由が必要とされており、正当事由が認められない場合には、契約の終了を主張することができません。

賃貸不動産の明渡しに関するお悩みは、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

アイキャッチ-150x150.png)

アイキャッチ-150x150.png)