発信者情報開示仮処分申立事件の申立書類を撮影した写真は著作物に当たるか?【東京地裁令和5年7月6日判決】

スマートフォンの普及に伴って、誰もが簡単に写真を撮影できるようになりました。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

2023(令和5)年2月にMMD研究所が、日本フォトイメージング協会と共同で行った「2023年スマートフォンでの写真撮影、プリントに関するユーザー調査」によると、

▶︎全国の15歳~69歳の男女2,000人に写真撮影できる端末の所有について聞いたところ(複数選択可)、

・「スマートフォン(Androidなど)」が50.8%と最も多く

・次いで「スマートフォン(iPhone)」が49.7%

・「コンパクトデジタルカメラ」が34.7%

となったそうです(MMD研究所HP:「スマートフォンで写真撮影したデータの保存「スマートフォン本体」が88.8%、保存平均枚数は1411.8枚」参照)。

やはり多くの人がスマートフォンで写真撮影をしていることがうかがえます。

今回は、そんなスマホでの撮影をめぐり、発信者情報開示仮処分命令申立事件にかかる申立て書類の一式をiPhoneで撮影した写真が著作物に当たるか?が争われた裁判例をご紹介します。

裁判例のご紹介・東京地裁令和5年7月6日判決

どんな事案?

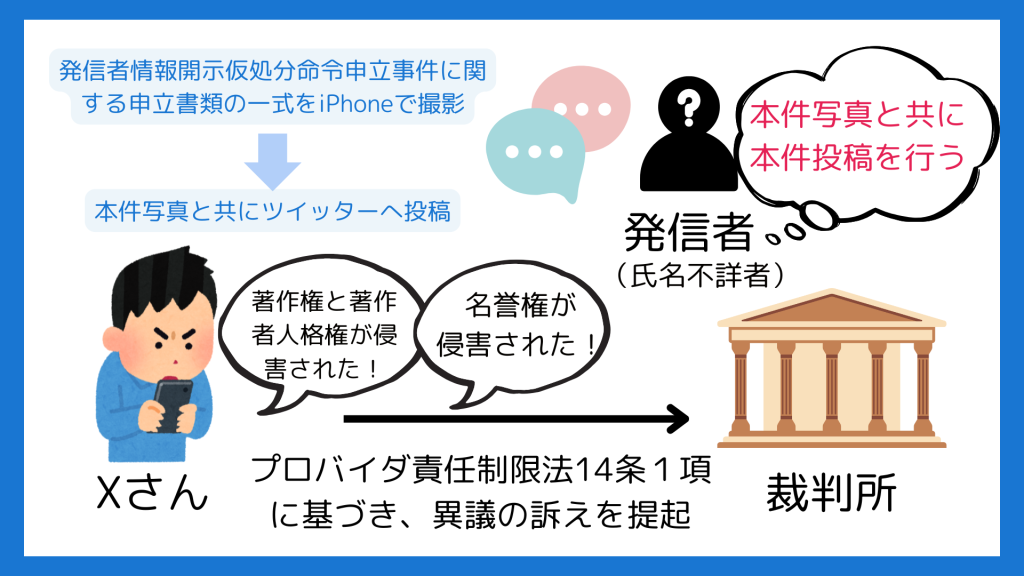

本件は、司法書士であるXさんが、発信者がツイッター(現在のエックス)に記事の投稿をしたことにより、Xさんの著作権及び著作者人格権が侵害され、Xさんの名誉権が侵害されたと主張して、インターネット接続サービス事業を運営するY社に対し、旧プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律。現「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」)5条2項に基づき、発信者情報開示命令の申立てを行ったところ、この申立てが却下されたことから、Xさんが同法14条1項に基づき、異議の訴えを提起した事案です。

旧 プロバイダ責任制限法5条(発信者情報の開示請求)

1 (略)

2 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときは、当該特定電気通信に係る侵害関連通信の用に供される電気通信設備を用いて電気通信役務を提供した者(当該特定電気通信に係る前項に規定する特定電気通信役務提供者である者を除く。以下この項において「関連電気通信役務提供者」という。)に対し、当該関連電気通信役務提供者が保有する当該侵害関連通信に係る発信者情報の開示を請求することができる。

一 当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。

二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。

3 (略)旧 プロバイダ責任制限法14条(発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え)

1 発信者情報開示命令の申立てについての決定(当該申立てを不適法として却下する決定を除く。)に不服がある当事者は、当該決定の告知を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。

2 (以下略)

何が起きた?

本件写真の撮影

司法書士であるXさんは、令和2年9月3日頃、Xさんが申立てを行った発信者情報開示仮処分命令申立事件に関する申立書類の一式をiPhoneで撮影しました(本件写真)。

ツイッターへの投稿

その後、Xさんは、同日に本件写真とともに、「発信者情報開示仮処分の命令申立をまた行いました 月曜日に債権者面接。明日はYouTube動画とコメントで開示したいものがあるためGoogle社に申立予定です。もう少し勉強させていただき、匿名による誹謗中傷に困っている方に情報提供したり、書類作成をしてあげたりと出来るようにいたします。」という文章をツイッター(現在のエックス)に投稿しました。

発信者による投稿

氏名不詳の発信者は、令和2年9月4日、本件写真とともに、「申立を行ったというツイートで掲載している画像。申し立てをしたというなら、受付印を受けた控えの画像が出てくるのかと思ったのだが。」という文章が記載された本件投稿を行いました。

発信者情報開示命令の申立て

Xさんは、令和4年10月17日、東京地方裁判所に対して、発信者がツイッター(現在のエックス)に記事の投稿をしたことにより、Xさんの著作権及び著作者人格権が侵害され、Xさんの名誉権が侵害されたと主張して、インターネット接続サービス事業を運営するY社に対し、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)5条2項に基づき、発信者情報開示命令の申立てを行いました。

訴えの提起

もっとも、東京地方裁判所は、Xさんの発信者情報開示命令の申立てを却下する旨の決定を行いました。

そこで、Xさんは、旧プロバイダ責任制限法14条1項に基づき、異議の訴えを提起しました。

何が問題になったか

Xさんは、氏名不詳の発信者がツイッターで、XさんがiPhoneで撮影した本件写真とともに記事の投稿(本件投稿)を行ったことにより、Xさんの著作権及び著作者人格権が侵害され、Xさんの名誉権が侵害されたと主張していました。

そこで、本件では、

| 争点 | 概要 | 具体的には |

|---|---|---|

| ① | 本件写真の著作物性(著作権法2条1項1号) | 本件写真が著作物に該当し、本件投稿によってXさんの著作権が侵害されたことが明らかであるといえるか? |

| ② | 引用の成否(著作権法32条1項) | 仮に本件写真が著作物に該当するとして、本件投稿に本件写真を添付したことが、公正な慣行に合致するものと認められるか? |

| ③ | 氏名表示権の侵害の成否(著作権法19条3項) | 仮に本件写真が著作物に該当するとして、本件写真を利用するにあたり、Xさんの氏名の表示を省略することができるか? |

が問題になりました。

裁判所の判断

裁判所は、これらの争点について、以下のとおり判断しました。

| 争点 | 概要 | 裁判所の判断 |

|---|---|---|

| ① | 本件写真の著作物性(著作権法2条1項1号) | 本件写真は著作物に該当しない。 →本件投稿によってXさんの著作権が侵害されたことが明らかであるとはいえない。 |

| ② | 引用の成否(著作権法32条1項) | 本件投稿に本件写真を添付したことが、公正な慣行に合致するものと認められる。 →本件写真の利用は適法である。 |

| ③ | 氏名表示権の侵害の成否(著作権法19条3項) | 本件写真を利用するにあたり、Xさんの氏名の表示を省略することができる。 →Xさんの氏名表示権を侵害するものとはいえない。 |

本判決のポイント

裁判所はなぜこのような判断をしたのでしょうか?

争点①:本件写真の著作物性について

まず、裁判所は、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定められているところ(著作権法2条1項1号)、本件写真の構図に照らせば「Xさんの思想又は感情を創作的に表現したもの」とはいえないことから、本件写真は著作物に当たらない、と判断しました。

「著作権法2条1項1号は、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものである旨定めている。

これを本件についてみると、前記前提事実、証拠(…)及び弁論の全趣旨によれば、本件写真は、発信者情報開示仮処分命令申立事件に関する申立書及びこれに関する書面をiPhoneで撮影したものであるところ、その内容は、「管轄上申書」と題する書面等を重ねた上、若干斜めに「発信者情報開示仮処分命令申立書」と題する書面を重ね、ほぼ真上からこれを撮影したものであり、本件写真の左右には余白があるものの、上記各書面は本件写真の大部分を占めており、そのほとんどの部分が写真の枠内に収まっていることが認められる。

上記認定事実によれば、本件写真の構図は、書面等をその大体の部分が写真の枠内に収まるようにほぼ真上から撮影するというごくありふれたものであり、光量、シャッタースピード、ズーム倍率等についても、Xさんにおいて格別の工夫がされたものと認めることはできない。

そうすると、本件写真は、ありふれた表現にとどまるものであるから、Xさんの思想又は感情を創作的に表現したものとはいえず、本件写真が著作物に該当するものと認めることはできない。

したがって、本件投稿によってXさんの著作権が侵害されたことが明らかであるとはいえない。」

争点②:引用の成否について

次に、裁判所は、他人の著作物は「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の目的上正当な範囲内で行われる場合には、これを引用することができる」と定められているところ(著作権法32条1項)、本件写真と共になされた本件投稿文章からすれば、本件写真の利用は、「批評の目的上正当な範囲内で行われたものといえる」こと、また、本件写真の出所は明らかであり、「本件写真及び本件投稿の内容、上記批評の目的、本件写真の掲載態様等を併せ考慮」すれば、「本件投稿に本件写真を添付したことは、公正な慣行に合致しているものと認めるのが相当である」、と判断しました。

「他人の著作物は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の目的上正当な範囲内で行われる場合には、これを引用することができる(著作権法32条1項)。そして、その要件該当性を判断するには、引用される著作物の内容及び性質、引用の目的、その方法や態様、著作権者に及ぼす影響の程度等の諸般の事情を総合考慮して、社会通念に照らし判断するのが相当である。

これを本件についてみると、前記前提事実、証拠(…)及び弁論の全趣旨によれば、本件写真は発信者情報開示の仮処分命令を求める民事保全手続に係る申立書等を撮影したものであり、本件投稿が、本件写真と共に「申立を行ったというツイートで掲載している画像。申し立てをしたというなら、受付印を受けた控えの画像が出てくるのかと思ったのだが。」との文章を投稿するものであることからすると、本件投稿は、Xさんが、上記民事保全手続の申立てをした旨投稿しているのに、同投稿に付された本件写真に「受付印」がないことを批評する目的で本件写真を利用したことが認められる。

そうすると、本件投稿において本件写真を示すことは、批評の対象となった投稿の内容を理解するに資するものといえるから、本件写真の利用は、批評の目的上正当な範囲内で行われたものといえる。

また、(…)本件写真には、「債権者」としてXさんの氏名が記載されており、本件投稿には、「申立を行ったというツイートで掲載している画像。」と記載されていることが認められることからすれば、一般の閲覧者の普通の注意と読み方を踏まえると、本件写真の撮影者は、Xさんであると理解されると解するのが相当である。そうすると、本件写真の出所は明らかであるといえ、その他に、本件写真及び本件投稿の内容、上記批評の目的、本件写真の掲載態様等を併せ考慮すると、本件投稿に本件写真を添付したことは、公正な慣行に合致しているものと認めるのが相当である。

したがって、仮に本件写真に著作物性が認められるとしても、本件投稿において本件写真を利用する行為は、著作権法32条1項の規定に基づき、適法であるものと認められる。」

争点③:本件写真の著作物性について

最後に、裁判所は、著作者名の表示は、「著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる」ところ(著作権法19条3項)、一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準にすれば、本件写真の著作者がXさんであると理解されること、また、「本件投稿の批評の目的、本件投稿の記載内容、掲載態様等を併せ考慮」すれば、本件写真を利用するにあたって、Xさんの氏名を表示することは省略できる、と判断しました。

「著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる(著作権法19条3項)。

これを本件についてみると、仮に本件写真に著作物性が認められる場合であっても、一般の閲覧者の普通の注意と読み方を基準とすれば、本件写真の著作者がXさんであると理解されることは、前記において説示したとおりである。その他に、本件投稿の批評の目的、本件投稿の記載内容、掲載態様等を併せ考慮すれば、本件投稿において本件写真を利用するに当たり、Xさんの氏名の表示は、著作権法19条3項に基づき、省略することができるものといえる。

したがって、仮に本件写真に著作物性が認められるとしても、本件投稿において本件写真を利用する行為が、Xさんの氏名表示権を侵害するものとはいえない。

以上によれば、本件投稿によりXさんの著作者人格権が侵害されたことが明らかであるとはいえない。」

著作物とは思想や感情を創作的に表現したもの

今回ご紹介した事案では、発信者情報開示仮処分命令申立事件にかかる申立て書類の一式をiPhoneで撮影した写真が著作物に当たるか?が問題となりました。

冒頭でも述べた通り、今では多くの人が簡単にスマートフォンを使って写真を撮影することができるようになっており、写真の著作物性が争われるケースが増えているようです。

この点、本判決は、本件写真が「書面等をその大体の部分が写真の枠内に収まるようにほぼ真上から撮影するというごくありふれたもの」であるとして、写真の構図に着目した上、「光量、シャッタースピード、ズーム倍率等についても、Xさんにおいて格別の工夫がされたものと認めることはできない。」として、著作物性を否定しています。

写真であっても、撮影された場面や表現形式によっては、著作物性が認められることはあります。もっとも、本件のように特段、思想や感情を創作的に表現したとはいえない構図、状態で撮影された写真の場合には、やはり著作物性を認めることは困難といえるでしょう。

弁護士にもご相談ください

インターネットやSNSによって自己の著作権が侵害されてしまうことがあります。

そのような場合には、適時かつ適切に被害回復に向けた措置を講ずる必要があります。

被害回復のためにどんな措置をとれるか?発信者情報の開示を求められるか?削除を求めることはできるか?などの点についてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

アイキャッチ-150x150.png)