犯罪被害者等給付金とは?【犯罪被害者と同性パートナーの方も遺族給付金の支給要件に該当することがあります】【最高裁令和6年3月26日判決】

犯罪被害者等給付金とは

犯罪被害者等給付制度

犯罪被害者等給付制度とは、「殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重症病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、犯罪被害等を早期に軽減するとともに再び平穏な生活を営むことができるよう支援する」制度です(警察庁HP「犯罪被害給付制度とは」参照)。

犯罪被害者等給付金には、遺族給付金、重症病給付金及び障害給付金の3種類があり、国の一般財源から支給されています。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

どんな法律で定められている?

犯罪被害者等給付金の支給などによる犯罪被害者等の支援に関する法律(犯給法)により定められています。

犯給法3条では、国は、犯罪被害者(犯給法2条3項所定の犯罪被害者)又はその遺族(所定の者を除く。)に対し、犯罪被害者等給付金を支給する旨を規定しています。

遺族給付金とは

また、犯給法4条1号では、遺族給付金は、犯罪行為(2条1項所定の人の生命又は身体を害する罪に当たる行為をいう。)により死亡した者の第一順位遺族に対し、一時金として支給する旨を規定しています。

遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲は、犯給法5条1項各号のいずれかに該当する者と定められています。

| 1号 | 犯罪被害者の死亡の時において、「犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)」 |

| 2号 | 犯罪被害者の死亡の時において、「犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」 |

| 3号 | 犯罪被害者の死亡の時において、「前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」 |

なお、遺族給付金の支給を受けるべき遺族の順位は、上記の各号の順序となります(犯給法5条3項)。

申請に関する注意点

犯罪被害者等給付金の支給を受けようとする場合には、住所地を管轄する都道府県公安委員会に申請を行う必要があります。

申請は、原則として、犯罪行為による死亡、重症病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡、重症病又は障害が発生した日から7年を経過したときはすることができなくなるため注意が必要です。

ただし、当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことなどのやむを得ない理由により、この期間内に申請できなかったときは、その理由の止んだ日から6か月以内に申請をすることができるとされています。

犯罪被害者給付金不支給取消請求事件・最高裁令和6年3月26日判決

今回は、犯罪被害者と同性の者が、犯給法5条1項1号括弧書に規定している「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に当たるか否かが争われた最高裁判決(令和6年3月26日三小法廷判決)をご紹介します。

事案の概要

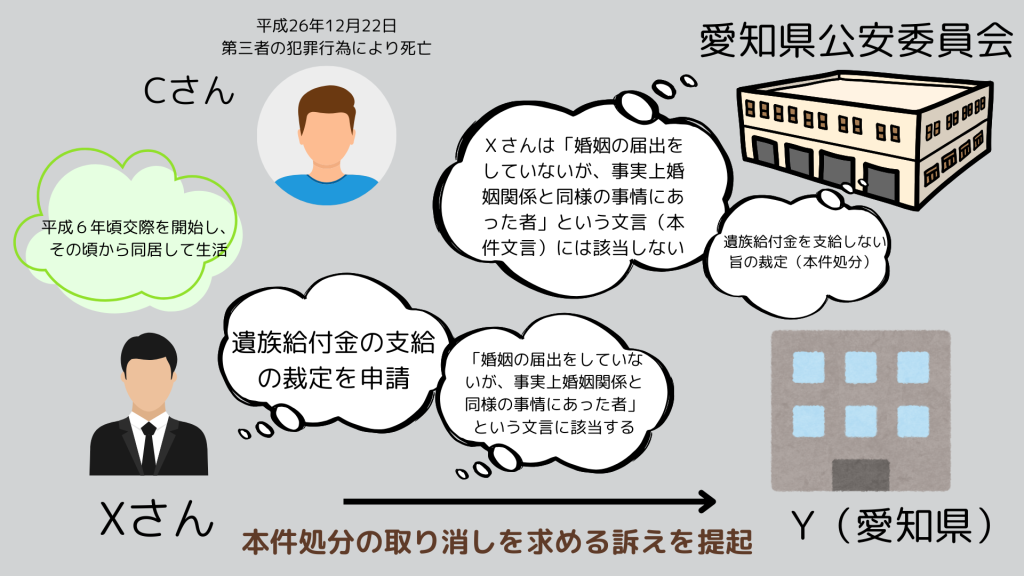

XさんとCさんの同居

Xさん(男性)は、平成6年頃、Cさん(男性)と交際を開始し、その頃から同居して生活していました。

Cさんの死亡

Cさんは、平成26年12月22日、第三者の犯罪行為により死亡しました。

遺族給付金の支給裁定の申請

Xさん(男性)は、平成28日12月12日、第三者の犯罪行為による本件被害者Cさんの死亡について、Xさんは犯給法5条1項1号括弧書の「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当すると主張して、遺族給付金の支給の裁定を申請しました。

不支給の裁定

もっとも、Xさんは、愛知県公安委員会から、平成29年12月22日付で、Xさんは「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」という文言(本件文言)には該当しないなどとして、遺族給付金を支給しない旨の裁定(本件処分)を受けました。

本件訴えの提起

そこで、Xさんは、愛知県(Y)を被告として、本件処分の取り消しを求める訴えを提起しました。

争点(争われたこと)

本件では、Xさんが、犯罪被害者であるCさんとの関係で「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に当たるか否か、が問題になりました。

原審(名古屋高裁令和4年8月26日判決)の判断

原審は、以下のとおり述べて、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」という文言(本件文言)に犯罪被害者と同性の者が該当し得るものと解することはできない、と判断しました。

「犯給法5条1項1号は、一次的には死亡した犯罪被害者と民法上の婚姻関係にあった配偶者を遺族給付金の受給権者としつつ、死亡した犯罪被害者との間において民法上の婚姻関係と同視し得る関係を有しながら婚姻の届出がない者も受給権者とするものであると解される。そうすると、本件文言は、婚姻の届出ができる関係であることが前提となっていると解するのが自然であって、本件文言に犯罪被害者と同性の者が該当し得るものと解することはできない。」

本判決(最高裁令和6年3月26日判決)の判断

これに対して、Xさんが上告及び上告受理申立てを行ったところ、第三小法廷はXさんの上告受理申立てを受理し、犯罪被害者と同性の者は本件文言に該当し得るとの法理判断を示した上、Xさんが本件被害者Cさんとの間において本件文言に当たるかどうかについて更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻す旨の判断を示しました。

犯給法5条1項1号の解釈に当たっては制度目的を踏まえて考える必要性がある

「(…)以上のとおり、犯罪被害者等給付金の支給制度は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族等の精神的、経済的打撃を早期に軽減するなどし、もって犯罪被害者等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とするものであり、同制度を充実させることが犯罪被害者等基本法による基本的施策の一つとされていること等にも照らせば、犯給法5条1項1号の解釈に当たっては、同制度の上記目的を十分に踏まえる必要があるものというべきである。」

犯給法5条1項各号は、犯罪被害者の死亡により打撃を受け、その軽減等を図る必要性が高い者を掲げている

「犯給法5条1項は、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的が上記(…)のとおりであることに鑑み、遺族給付金の支給を受けることができる遺族として、犯罪被害者の死亡により精神的、経済的打撃を受けることが想定され、その早期の軽減等を図る必要性が高いと考えられる者を掲げたものと解される。」

犯罪被害者の死亡により打撃を受け、その軽減等を図る必要性が高いことは異性か同性かにより直ちに異なるものではない

「そして、同項1号が、括弧書きにおいて、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」を掲げているのも、婚姻の届出をしていないため民法上の配偶者に該当しない者であっても、犯罪被害者との関係や共同生活の実態等に鑑み、事実上婚姻関係と同様の事情にあったといえる場合には、犯罪被害者の死亡により、民法上の配偶者と同様に精神的、経済的打撃を受けることが想定され、その早期の軽減等を図る必要性が高いと考えられるからであると解される。しかるところ、そうした打撃を受け、その軽減等を図る必要性が高いと考えられる場合があることは、犯罪被害者と共同生活を営んでいた者が、犯罪被害者と異性であるか同性であるかによって直ちに異なるものとはいえない。」

犯罪被害者と同性の者も本件文言(犯給法5条1項1号)に該当し得る

「そうすると、犯罪被害者と同性の者であることのみをもって「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当しないものとすることは、犯罪被害者等給付金の支給制度の目的を踏まえて遺族給付金の支給を受けることができる遺族を規定した犯給法5条1項1号括弧書きの趣旨に照らして相当でないというべきであり、また、上記の者に犯罪被害者と同性の者が該当し得ると解したとしても、その文理に反するものとはいえない。

以上によれば、犯罪被害者と同性の者は、犯給法5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得ると解するのが相当である。」

Xさんが本件被害者との関係で本件文言に該当するか否か更に審理を尽くすべき

「以上と異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

論旨は理由があり、上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。

そして、Xさんが本件被害者との間において「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当するか否かについて、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととする。」

本判決のポイント

本件は、最高裁が、犯給法5条1項括弧書きの「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」という文言(本件文言)に犯罪被害者と同性の者が該当し得るとの判断を初めて示した点で大きな意義があると考えられています。

ただし、本判決は、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に該当するか否かについては、「犯罪被害者との関係や共同生活の実態等に鑑み」判断するとの指摘にとどめており、具体的にどのような場合に犯罪被害者と同性の方が本件文言に当たるのか、という点まではわかりません。

本判決により、本件は原審に差し戻されていますので、今後の判断にも着目していく必要があります。

弁護士にもご相談ください

それぞれの地域にある弁護士会では、犯罪被害者法支援センターなど、犯罪被害者や遺族をサポートする窓口があります。どこに相談してよいかわからない場合やどんな制度があるかわからない場合などのときには、まず弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)