遺留分権利者として債務者に直接請求がしたい!債務者対抗要件の具備が必要?【民法改正前】【東京地裁令和4年12月13日判決】

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

多くの方が頭を抱える相続の問題。

中でも「遺留分」をめぐっては裁判に発展することもあります。

「遺留分」とは「被相続人の財産のなかで、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(遺贈、贈与)に対して制限が加えられている持分割合」をいいます。つまり、「一定の相続人には、遺留分に相当する利益(金銭的価値)を相続財産から取得できる地位が法律によって保障されている」のです(潮見佳男:『民法(全)[第3版]』、有斐閣、711頁参照)。

この遺留分制度は、平成30(2018)年の民法改正により制度の変更がなされました。

かつては、遺留分減殺請求といわれていました。

遺留分減殺請求という言葉の方が馴染みがある方も多いかもしれませんが、民法改正後は「遺留分侵害額請求権」といわれるようになっています。

遺留分については、単に「そんなものがあるはずだ」と漠然と思っているだけでは何の意味もありません。きちんと遺留分侵害を理由として、遺留分を侵害している相手方に対して、自分の権利行使の意思を示す必要があります。

遺留分侵害額請求について、お悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

裁判例のご紹介(預託金返還請求事件・東京地裁令和4年12月13日判決)

さて、今回は、民法改正前の事案ですが、遺留分減殺請求権の行使により取得した債権について、相手方(債務者)に対し、直接これを権利行使するためには債務者対抗要件の具備が必要なのかどうか?が争われた事案をご紹介します。

遺留分に関する請求ですが、弁護士が被告となっているという点で、一風変わった裁判かもしれません。

どんな事案?

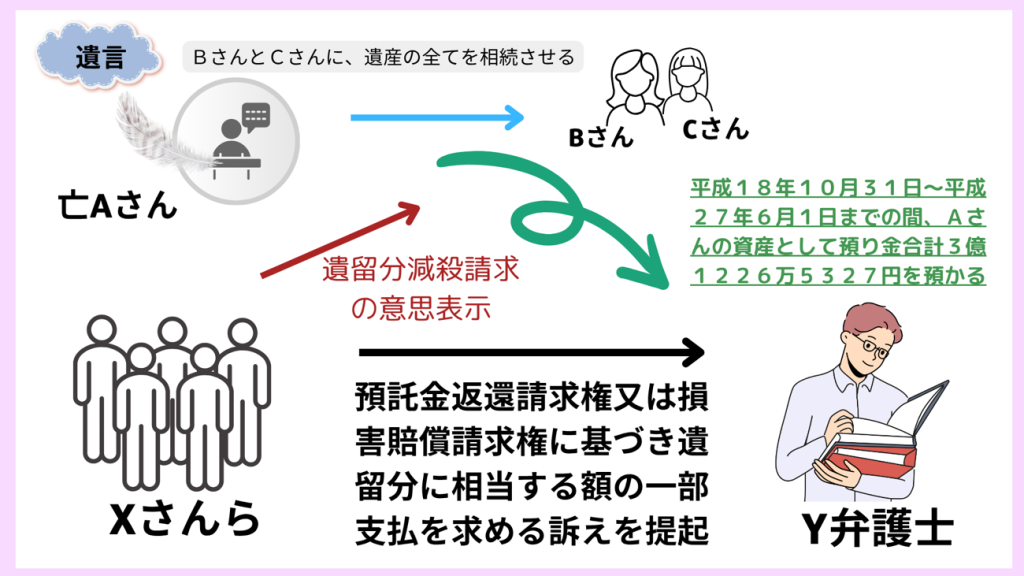

この事案は、亡Aさんが全財産をXさんら以外の子2名に相続させる旨の遺言をしたところ、Xさんらが、この遺言はXさんらの遺留分を侵害しているとして、この2名に対して遺留分減殺請求をした上、亡Aの財産中にY弁護士に対する預託金返還請求権又は不法行為若しくは債務不履行に基づく損害賠償請求権が含まれているとして、Xさんらが、Y弁護士に対して、預託金返還請求権又は損害賠償請求権に基づき遺留分に相当する額の一部の支払を求めた事案です。

何が起きたか?

被相続人Aさんと相続人について

被相続人は亡Aさんであり、Aさんは、平成28年3月12日に亡くなりました。

Aさんには、Bさん、Cさん、X1さんという3名の実子と、X2さん(X1の配偶者)、X5さん(X1さんとX2さんの子)、X4さん(X1さんとX2さんの子)及びX3さん(X1さんとX2さんの子)という4名の養子がいました。

Y弁護士について

Y弁護士は、Aさんの生前に、Aさんから依頼を受けていた弁護士です。

AさんからY弁護士への預託

Y弁護士は、平成18年10月31日から平成27年6月1日までの間に、Aさんの資産として、預り金として合計3億1226万5327円を預かりました。

Aさんの遺言

Aさんは、生前、BさんとCさんに、遺産の全てを相続させる旨の遺言をしていました。

預かり金からの支払い

Y弁護士は、Aさんからの預り金のうち786万6000円をAさんの生前に、Aさんに対して支払っていました。

また、Aさんからの預り金のうち1609万6270円を、Aの死亡後、Aさんの遺言執行者に対して支払いました。

本件遺留分減殺請求の意思表示

Xさんらは、平成28年5月25日、Bさんに対して、また、同年6月27日、Cさんに対して、それぞれ遺留分減殺請求の意思表示をしました。

訴えの提起

そして、Xさんらは、Aさんの遺言はXさんらの遺留分を侵害しているところ、Aさんの財産中にY弁護士に対する預託金返還請求権又は不法行為若しくは債務不履行に基づく損害賠償請求権が含まれているとして、Y弁護士に対して、預託金返還請求権又は損害賠償請求権に基づき遺留分に相当する額の一部の支払を求める訴えを提起しました。

争われたこと(争点)

Xさんらが主張していたこと

Xさんらは、BさんとCさんへの遺留分減殺請求の意思表示により、亡AのY弁護士に対する預託金請求権又は不法行為若しくは債務不履行に基づく損害賠償請求権の一部を取得した、と主張していました。

Y弁護士側が反論していたこと

これに対して、Y弁護士側は、Xさんらは、Bさん又はCさんが有していたY弁護士に対する債権を遺留分減殺請求の結果取得したと主張しているものの、Bさん又はCさんが、Y弁護士に対して債権譲渡の通知をしたこと又はY弁護士がこれを承諾したことを主張しておらず、債務者対抗要件を欠いているから(改正前民法467条1項)、Y弁護士に対して預託金請求権等を行使することはできない、と反論していました。

争点

そこで、裁判では、遺留分減殺請求権の行使により取得した債権について、債務者に対して、この債権を直接に権利行使するために、債権者は債務者対抗要件を備えていなければならないのかどうか?が争点となりました。

裁判所の判断

この点について、裁判所は、遺留分減殺請求権の行使により取得した債権について、債務者に対して、この債権を直接に権利行使するためには、債権者が債務者対抗要件を具備している必要がある、(Xさんらの請求は認められない)という判断を示しました。

本判決の要旨(ポイント)

権利行使のためには債務者対抗要件が必要

まず、裁判所は、争点の結論をこのように大きく示しています。

「当裁判所は、以下のとおり、遺留分権利者が、遺留分減殺請求権の行使によって取得した債権の債務者(以下、単に「債務者」という。)に対して権利行使をするためには、債務者対抗要件が必要であると考える。」

理由①遺留分減殺の対象が不動産である場合との平仄

次に、裁判所は、なぜこの結論に至ったのか、について形式的な理由から示しています。

形式的な理由として挙げられているのは、遺留分減殺の対象が“不動産”であった場合との平仄です。

つまり、仮に遺留分減殺請求がなされた後に、その不動産が第三者に譲渡されたような場合、遺留分権利者と第三者の関係はいわゆる対抗関係に立つことになります。

このことは、遺留分減殺の対象が“不動産”ではなく“債権”であった場合にも同様に当てはまることから、第三者との関係では同じように対抗関係に立つことになり、遺留分権利者としては、債権についての対抗要件を具備しなければならないのだ、ということです。

「けだし、遺留分減殺の対象が不動産で遺留分減殺請求後に当該不動産が第三者に譲渡された場合には、遺留分権利者と当該第三者の関係は対抗関係に立つと解されているところ(最高裁判決昭和35年7月19日民集14巻9号1779頁参照)、この理は遺留分減殺の対象が債権である場合にも当てはまり、遺留分減殺請求後に受遺者又は受贈者(以下「受遺者等」という。)から第三者に対して当該債権が譲渡された場合には、遺留分権利者と当該第三者は対抗関係に立ち、当該債権の譲渡人といえる受遺者等からの改正前民法467条2項所定の確定日付ある通知又は債務者による承諾を受けたいずれかの者が当該債権を確定的に取得すると考えることができる。そして、同項は、「前項の通知又は承諾は」と規定しており、同条1項の適用を前提としていることからすると、遺留分減殺請求によって受遺者等から遺留分権利者に対して当該債権が移転した場合についても、同条1項が適用され、当該債権の譲渡人といえる受遺者等からの通知又は債務者による承諾がなければ、当該債権の移転は債務者に対して対抗することができないと解すべきである(なお、債権譲渡契約がされたものの、後にそれが解除された場合において、当該解除の事実を譲受人から債務者に通知しなければ、譲渡人は当該解除の事実を債務者その他第三者に対抗することができないとするのが判例の立場である(大審院判決明治45年1月25日民録18輯25頁、大審院判決昭和3年12月19日民集7巻1119頁)。)。」

理由②受遺者らの価額弁償請求権の行使の機会を奪うことになりかねない

そして、裁判所は、なぜこの結論に至ったのか、について実質的な観点からも理由を示しています。

実質的な理由の一つ目として挙げられているのは、改正前民法下では、遺留分減殺請求を受けた受遺者らには価額弁償請求権が認められているにもかかわらず、仮に遺留分権利者による債務者への直接請求を許容すると、実質的に受遺者らの価額弁償請求権の権利行使の機会を奪うことになりかねない、という点です。

「上記の理は、実質論の観点からも肯定することができる。

すなわち、遺留分減殺請求を受けた受遺者等には価額弁償請求権が認められているところ(平成30年法律第72号による改正前の民法1041条1項)、遺留分権利者による債務者に対する直接請求を許容し、受遺者等を介しない態様での権利行使を認めることとすると、法で認められた価額賠償請求権の権利行使の機会を受遺者等から実質的に奪うことになりかねない。」

理由③債務者は攻撃防御が困難であることが多い

加えて、実質的な理由の二つ目として挙げられているのは、具体的な遺留分の額を確定するためには、被相続人の遺産の範囲や額、相続人や第三者に対する生前贈与の有無や額等の事情を確定させる必要があるところ、債務者は受遺者らと比較すると被相続人や相続人との人間関係が希薄なことも多く、仮に遺留分権利者による債務者への直接請求を許容すると、これらの事情を適切に主張・立証することができない、という点です。

「また、遺留分減殺請求に係る訴訟においては、遺留分権利者の具体的遺留分の額を確定するために、被相続人の遺産の範囲や額、相続人や第三者に対する生前贈与の有無や額等の事情を確定させる必要があるところ、遺留分権利者による債務者に対する直接請求を許容し、受遺者等を介しない態様での権利行使を認めることとすると、債務者にとって攻撃防御を適切に展開することが困難となり、当事者間の衡平に反するおそれがある。すなわち、遺留分権利者に対する遺贈又は贈与がある場合や被相続人の債務を受遺者等が負担した場合等には、遺留分権利者の具体的遺留分の額は減少することになる一方で、受遺者等に対する遺贈又は贈与がある場合等には遺留分権利者の具体的遺留分の額は増加することになるが、債務者は受遺者等に比して被相続人又は相続人との人間関係が希薄なことも多いと考えられるから、上記のような事情があるとしても、これを適切に主張し又は反論することが困難な場合も多いといえる。例えば、遺留分権利者による債務者に対する直接請求を認めることとすると、遺留分減殺請求訴訟の相手方に金融機関も含まれ得ることとなるが、金融機関が、遺留分減殺請求訴訟において、一般に遺留分権利者の具体的遺留分額を減少又は増加させる事情についての攻撃防御を適切に展開することが期待できないことは明らかであると思われる。」

遺留分権利者の権利行使の機会も守られている

なお、債務者対抗要件の具備を要すると解した場合に、遺留分権利者の権利行使の機会が害されないのか?という点については、遺留分権利者が受遺者等に対して、債務者への通知を求める訴訟を提起し、その中で守ることができる、という見解を示しています。

「なお、受遺者等が価額弁償を希望する場合や、遺留分権利者の具体的遺留分額に争いがある場合には、受遺者等は任意に債務者に対する通知は行わないと考えられるところ、遺留分権利者が債務者に対して権利行使をする前提として債務者対抗要件が必要と解することによって、遺留分権利者は債務者に対してその支払を求める前提として受遺者等に対して債務者に対する通知を求める訴訟を提起することになると考えられるが、当該訴訟の中で、受遺者等に対して価額弁償の機会が付与されるとともに、遺留分権利者の具体的遺留分額等についても適切に審理されることになるものと考えられる。」

本件の結論

そして、最後に、裁判所は、本件の結論として、Xさんらは、債務者対抗要件(債権の譲受人であるBさん、CさんからY弁護士への通知、あるいは、Y弁護士の承諾)を備えていないことから、Y弁護士に対して権利行使をすることができない、との結論を導いています。

「本件においては、Xさんらが、本件遺留分減殺請求の意思表示により取得したとする預託金請求権又は不法行為若しくは債務不履行に基づく損害賠償請求権につき、その譲渡人であるB及びCからY弁護士に対する通知又は被告の承諾があると認めるに足りる証拠はないから、債務者対抗要件を欠き、Xさんらは、Y弁護士に対してその権利行使をすることはできない。」

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した裁判例では、遺留分権利者が債務者に対して債権を直接行使するにあたって、債務者対抗要件を備えていることが必要なのかどうか?が争われていました。

この点、本判決は、不動産が遺留分減殺の対象となった場合との平仄などの理由から、債務者対抗要件の具備が必要であるとの立場を明かにしている点で、非常に注目されます。

冒頭でもご説明したとおり、遺留分については、権利行使の意思表示を示すことが求められます。権利の上に眠っているだけでは何も動きません。

相続や遺留分などについてお悩みがある場合には、まず弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)