プロ責法5条1項に定める「権利の侵害」とは?【東京地裁令和6年3月14日判決】

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

プロバイダ責任制限法が改正されました

今年(令和7年)4月、プロバイダ責任制限法(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)が改正され、法律の名称が「情報流通プラットフォーム対処法」(「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」)に変わりました。

情報流通プラットフォーム対処法では、SNSや掲示板の書き込みなどにより権利侵害がなされた場合に、プラットフォーム事業者やプロバイダ、サーバの管理・運営者等の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任が免責される要件を明確化するとともに、プラットフォーム事業者等に対する発信者情報の開示を請求する権利、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続について定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務を定めています(総務省HP:「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」参照)。

今後は情報流通プラットフォーム対処法に基づく事案なども増えていくと考えられます。

関連ガイドラインなども参考にしながら、本改正法への理解を深めていきましょう。

裁判例のご紹介(発信者情報開示請求事件・東京地裁令和6年3月14日判決)

さて、今回は、ファイル共有ソフトにおけるネットワークに参加している「ピア」がファイルの一部を所持していることを確認する通信が、プロバイダ責任制限法5条1項に定める「権利の侵害」にあたるのかどうか?が争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

本件は、X社は、氏名不詳者らが、ファイル交換共有ソフトウェアであるBit Torrent互換ソフトウェアを使用して、本件動画に係るXさんの送信可能化権を侵害したと主張して、Y社に対して、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案です。

何が起きた?

X社とY社について

X社は、ビデオソフト、DVDビデオソフトの制作及び販売等を目的とする有限会社でした。

そして、X社は、本件動画の著作権を有していました。

他方、Y社は、一般利用者に向けて広くインターネット接続サービスを提供しているアクセスプロバイダであり、プロバイダ責任制限法2条3号にいう特定電気通信役務提供者に該当する事業者でした。

BitTorrentの仕組み

「BitTorrent」は、いわゆるP2P形式のファイル共有に係るソフトであり、その概要や利用の手順は、次のとおりとなっていました。

| ア | BitTorrentにおいては、ファイルを小さいデータに分割し(※分割されたファイルの一部を「ピース」という)、BitTorrentネットワークにつながっているユーザーに分散し、ピースを保有させている。 |

| イ | ユーザーがBitTorrentを通じてファイルをダウンロードするためには、まず、BitTorrentを自己の端末にインストールした上で、インターネット上においてダウンロードしたいファイルの所在等の情報が記載されたトレントファイルを取得する。 |

| ウ | 次に、トレントファイルをBitTorrentに読み込ませ、ファイルの提供者を管理するトラッカーサーバーに接続し、特定のファイルの提供者のリストを要求すると、トラッカーサーバーは、ユーザーに対して、自身にアクセスしている提供者のIPアドレス等が記載されたリストを返信する。 |

| エ | リストを受け取ったユーザーは、ダウンロードしたい特定のファイルを持つ他のユーザーに接続して、ダウンロードを開始する。 |

| オ | 全てのピースのダウンロードが完了すると、分割前と同じ一つのファイルが完成する。 |

| カ | 完全な状態のファイルを有するユーザーは、「シーダー」と呼ばれる。また、目的のファイルにつきダウンロードが完了する前のユーザーは「リーチャー」と呼ばれ、ネットワークに参加しているコンピューターは「ピア」と呼ばれる。 |

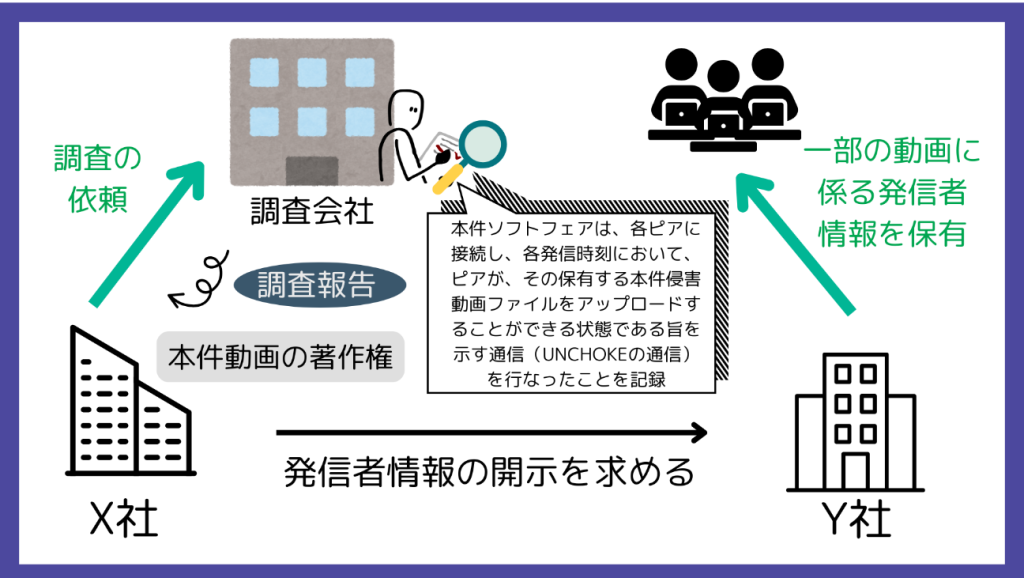

X社による著作権侵害調査

調査会社への依頼

X社は、本件訴訟の提起に先立って、株式会社HDR(本件調査会社)に対し、本件動画に係る著作権侵害についての調査(本件調査)を依頼しました。

調査の実施

そして、本件調査会社は、同社が開発した著作権侵害検出システム(本件ソフトウェア)を使用し、本件調査を実施しました。

本件調査会社は、本件調査において、トラッカーサイトから、本件動画に係る著作権を侵害する動画ファイル(本件侵害動画ファイル)に係るハッシュ値を取得し、これを本件ソフトウェアに登録しました。

そして、本件ソフトウェアは、本間侵害動画ファイルを送受信するために、同サイトに公開されているトレントファイルを取得後、同サーバーに対してダウンロードリクエストを送信したところ、同サーバーから本件侵害動画ファイルをダウンロードできるピアの一覧が返答されました。

調査の記録

本件ソフトフェアは、各ピアに接続し、各発信時刻において、上記ピアが、その保有する本件侵害動画ファイルをアップロードすることができる状態である旨を示す通信(UNCHOKEの通信)を行なったことを記録しました。

X社への報告

本件調査会社は、本件調査を踏まえて、X社に対して、(本判決別紙発信者情報目録記載の)日時頃、(同目録記載の)IPアドレスの割当てを受けた氏名不詳者らが、本件動画に係るファイルを保有し、応答確認(Handshake)をした旨を報告しました。

※本件ソフトウェアは、トラッカーサーバーから、IPアドレス等が記載されたリストを受取後、同リストに掲載されたユーザーに接続して、同ユーザーが応答することの確認(Handshake)を行い、続いてUNCHOKEに移行している。

Y社による発信者情報の保有

Y社は、(別紙発信者情報目録記載の)発信者情報のうち、一部の動画に係る発信者情報を保有していました。

発信者情報開示請求

そこで、X社は、氏名不詳者らが、ファイル交換共有ソフトウェアであるBit Torrent互換ソフトウェアを使用して、本件動画に係るXさんの送信可能化権を侵害したと主張して、Y社に対して、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めました。

何が問題になったか?(争点)

プロバイダ責任制限法5条1項の定め

プロバイダ責任制限法5条1項では、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報(…)以外の発信者情報については第一号及び第二号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。」と定めています。

X社側の主張

本件の発信者情報開示請求において、X社側は、次のような主張をしていました。

- ●本件各発信者は、BitTorrentのネットワークにアクセスした上で、本件動画を複製した動画のファイルをアップロードできる状態にしていたのであり、これにより本件動画に係るX社の送信可能化権を侵害したこと

- ●Y社は、UNCHOKEが、プロバイ責任制限法5条1項にいう「権利の侵害に係る発信者情報」に該当しないと主張するが、本件ソフトウェアは、UNCHOKEの通信によって、本件各発信者が、本件調査会社を含む不特定多数の者に対し、自らの端末をインターネットに接続することにより、同端末に記録されたファイルの情報を、ビットトレントネットワークを介して自動公衆送信し得ることを認識している以上、UNCHOKEに係る情報は、「権利の侵害に係る発信者情報」にあたること

Y社側の反論

これに対して、Y社側は、次のような反論をしていました。

- ●X社は送信可能化権侵害を主張するが、UNCHOKEはあるピアが、自身の保有しているファイルをアップロード可能であることを通知する通信にすぎず、公衆送信用記録媒体に情報を記録したり、自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線へ接続したりする行為に該当しないから、著作権法2条1項9号の5のイ又はロのいずれにも該当しないため、UNCHOKEによって本件動画が送信可能化されたということはできず、本件各発信者に係る情報が、プロバイダ責任制限法5条1項にいう「権利の侵害に係る発信者情報」に当たらないこと

- ●UNCHOKEに係る通信は、侵害関連通信に該当しないから、これによって把握される情報は、「特定発信者情報」(プロバイダ責任制限法5条1項)に当たらないこと

争点

このようなX社側・Y社側双方の主張・反論を踏まえ、本件においては、「権利の侵害に係る発信者情報」該当性が問題になりました。

すなわち、UNCHOKEの通信がプロバイダ責任制限法5条1項にいう「権利の侵害」にあたり、UNCHOKEに係る情報が同条にいう「権利の侵害に係る発信者情報」にあたるのかどうか?が争われたのです。

裁判所の判断

この争点について、裁判所は、「UNCHOKEの通信は、送信可能化権侵害を構成するものではなく、情報の流通によって権利の侵害を直接的にもたらしているものとはいえない」ことから、「UNCHOKEの通信は、プロバイダ責任制限法5条1項にいう権利の侵害に該当するものと認めることはできない」として、X社側の主張を退けました。

本判決のポイント

裁判所はなぜこのような判断をしたのでしょうか?

以下では本判決の要旨を振り返ってみます。

本件調査の状況

まず、裁判所は、本件調査会社による本件調査について、次のように認定しています。

「本件調査会社は、本件調査において、トラッカーサイトから、本件動画に係る著作権を侵害する動画ファイル(以下「本件侵害動画ファイル」という。)に係るハッシュ値を取得し、これを本件ソフトウェアに登録した。そして、本件ソフトウェアは、本件侵害動画ファイルを送受信するために、トラッカーサイトに公開されているトレントファイルを取得した後、トラッカーサーバーに対してダウンロードリクエストを送信したところ、トラッカーサーバーから本件侵害動画ファイルをダウンロードできるピアの一覧が返答された。

その後、本件ソフトウェアは、上記一覧に掲載されている各ピアに接続し、別紙動画目録記載の各発信時刻において、上記ピアが、その保有する本件侵害動画ファイルをアップロードすることができる状態である旨を示す通信(以下、当事者双方が使用する用語に倣い、「UNCHOKEの通信」という。)を行ったことを記録した。」

「権利の侵害」とは?

次に、裁判所は、争点である「権利の侵害に係る発信者情報」該当性を検討する上で、「権利の侵害」の定義を、次のように示しました。

「プロバイダ責任制限法5条1項は、情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、当該情報の区分により定められた同項各号の該当性に応じて、その開示を請求することができる旨規定している。そして、発信者のプライバシー、表現の自由及び通信の秘密との調整を図るために、同項が開示の対象を、情報の流通による権利侵害に係る発信者情報に限定した趣旨目的に鑑みると、同項にいう権利の侵害とは、侵害行為のうち、情報の流通によって権利の侵害を直接的にもたらしているものをいうと解するのが相当である(最高裁平成30年(受)第1412号令和2年7月21日第三小法廷判決・民集74巻4号1407頁参照)。」

UNCHOKEの通信は「権利の侵害」には当たらない

その上で、裁判所は、UNCHOKEの通信は、単にピアがファイルの一部を所持していることを確認するものにすぎず、情報の流通によって権利の侵害を直接的にもたらしているものとはいえないから、「権利の侵害」には当たらないと判断しました。

「これを本件についてみると、送信可能化権侵害とは、大要、著作権法2条1項9号の5イにいう情報記録入力型と、同ロにいう装置接続型に区分されるところ、前記認定事実によれば、UNCHOKEの通信は、単にピアがファイルの一部を所持していることを確認するものにすぎないのであるから、本件動画に係るデータをダウンロード又はアップロードする通信(情報記録入力型)でもなく、本件動画に係るトラッカーへの最初の通知に係る通信(装置接続型)でもない。そうすると、UNCHOKEの通信は、送信可能化権侵害を構成するものではなく、情報の流通によって権利の侵害を直接的にもたらしているものとはいえない。したがって、UNCHOKEの通信は、プロバイダ責任制限法5条1項にいう権利の侵害に該当するものと認めることはできない。」

結論

このような検討を踏まえて、裁判所は、X社による発信者情報開示請求は認められない、と判断しました。

解説

先ほどもご説明したとおり、プロバイダ責任制限法5条1項では、「特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報(…)以外の発信者情報については第一号及び第二号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。」と定めており、「権利の侵害」にあたるといえるためには、「情報の流通によって自己の権利を侵害された」という要件を満たさなければなりません。

本判決は、最高裁平成30年(受)第1412号令和2年7月21日第三小法廷判決(リツイート事件判決)を参照し、「権利の侵害」とは、「侵害行為のうち、情報の流通によって権利の侵害を直接的にもたらしているものをいう」という定義を示した上で、「UNCHOKEの通信は、送信可能化権侵害を構成するものではなく、情報の流通によって権利の侵害を直接的にもたらしているものとはいえない」ことから「権利の侵害」に当たらないという判断を示しています。

近年、UNCHOKEの通信については、本判決と同様の判断をする裁判例が続いているようです。情報通信をめぐる紛争は新しい問題ではありますが、少しずつ裁判所の見解(判断)も蓄積され、固まってきているのかもしれません。

※リツイート事件判決とは

なお、リツイート事件とは、

「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律4条1項に基づく発信者情報の開示請求をする者が,インターネット上の情報ネットワークにおいてされた同人の著作物である写真の画像の掲載を含む投稿により,上記写真に係る氏名表示権を侵害された場合において,上記投稿により,上記画像ファイルへのリンク及びその画像表示の仕方の指定に係るHTML(ウェブページの構造等を記述する言語)等のデータが特定電気通信設備の記録媒体に記録されて上記投稿に係るウェブページの閲覧者の端末に送信され,これにより,リンク先のサーバーから上記端末に上記画像のデータが送信された上,上記端末において上記指定に従って上記画像が一部切除された形で表示された結果,上記画像に付された著作者名が表示されなくなり,上記氏名表示権の侵害がもたらされたという事情の下では,上記投稿をした者は,同項の「侵害情報の発信者」に該当し,かつ,同項1号の「侵害情報の流通によって」上記開示請求をする者の権利を侵害したものといえる。」

と判断された最高裁判例です(裁判所HP:裁判例検索「裁判要旨」より)

弁護士法人ASKにご相談ください

いまの時代、SNSをはじめとする情報通信関係はなくてはならない存在になりました。

その一方で権利侵害という悪い側面も目立ってきているところです。

権利侵害については適時・適切に対応を行わないと、より被害が深刻化してしまいます。

ちょっと不安かも?こんなとき何ができるの?などお悩みがある場合には弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

アイキャッチ-150x150.png)

アイキャッチ-150x150.png)