依頼者の意向は必ず確認を【控訴審における照会兼回答書の提出と弁護士の善管注意義務】【大阪高裁令和5年5月25日判決】

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

弁護士職務基本規程22条1項は、「弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする」として、依頼者の意思の尊重について定めています。

また、同36条は、「弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と協議しながら事件の処理を進めなければならない」として、事件処理の報告について定めています。

このように、弁護士は、依頼者との関係でさまざまな責務を負っており、これらの責務に違反した場合には、善管注意義務違反を問われたり、懲戒の対象となったりすることがあります。

今回は、そんな弁護士と依頼者との関係において、弁護士の善管注意義務違反が争われた事案をご紹介します。

裁判例のご紹介・大阪高裁令和5年5月25日判決

どんな事案?

Aさんの治療と死亡

Xさんの母であるAさんは、平成26年10月27日、社会医療法人Cが開設・運営するD病院において、子宮体がんの治療として手術を受けました。

もっとも、平成27年1月7日、Aさんは、子宮体がんを直接死因として、死亡しました。

Aさんの治療は、D病院の意思であるE医師が担当していました。

弁護士への依頼

Xさんは、平成28年2月2日、Y弁護士に対し、E医師を相手方とする調停手続を委任しました。

Y弁護士は、同年12月9日、Xさんの代理人として、茨城簡易裁判所に対して、社会医療法人C及びE医師を相手方とする調停(別件調停)を申立てました。

もっとも、別件調停は、平成29年4月14日、不成立で終了しました。

訴訟手続の依頼

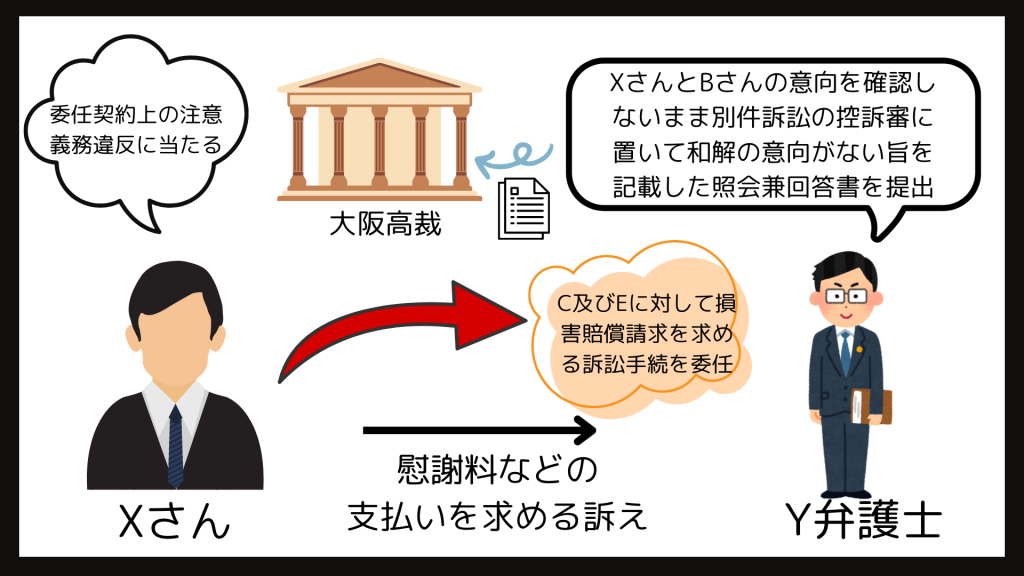

そこで、Xさんと兄のBさんは、平成29年3月頃、Y弁護士に対して、社会医療法人C及びE医師に対する損害賠償請求にかかる訴訟手続を委任しました。

そして、Y弁護士は、同年12月20日、XさんとBさんの訴訟代理人として、大阪地方裁判所に対して、社会医療法人C及びE医師を被告とする損害賠償請求訴訟(別件訴訟)を提起しました。

請求棄却判決

しかし、大阪地方裁判所は、令和1年12月4日、別件訴訟について、E医師に適応のない手術をした注意義務違反、手技上の注意義務違反、説明義務違反があったとは認められない、としてXさんとBさんの請求をいずれも棄却しました。

控訴

これに対して、XさんとBさんは、別件訴訟第1審判決の言い渡し後、Y弁護士に対して、別件訴訟の控訴提起の手続を委任しました。

そして、Y弁護士は、令和1年12月12日、Xさん、Bさんの訴訟代理人として、別件訴訟について控訴しました。

控訴棄却判決

しかし、大阪高等裁判所は、令和2年3月4日、和解についての双方当事者の意向聴取や和解勧告をしないまま、判決言い渡しの期日を指定して弁論を終結しました。

そして、同年6月5日、裁判所は、別件訴訟について、原審とほぼ同様の判断をしてXさんとBさんの控訴を棄却しました。

本件訴えの提起

その後、Xさんは、別件調停及び別件訴訟の手続について、Y弁護士の委任契約上の義務違反があったと主張して、Y弁護士に対して、債務不履行に基づき、慰謝料等の支払いを求める訴えを提起しました。

何が問題になったか?

Xさんが主張していたこと

Xさんは、Y弁護士の義務違反として、さまざまな点を指摘していました。

その中の一つとして、

・Y弁護士がXさんとBさんの意向を確認しないまま別件訴訟の控訴審に置いて和解の意向がない旨を記載した照会兼回答書を提出したこと

を義務違反として主張していました。

争われたこと

そこで、本件訴訟においては、“Y弁護士がXさんとBさんの意向を確認しないまま別件訴訟の控訴審に置いて和解の意向がない旨を記載した照会兼回答書を提出したこと”について、委任契約上の注意義務違反が認められるかどうか?が争いになりました。

裁判所の判断

裁判所は、XさんとBさんの意向を確認しないまま別件訴訟の控訴審に置いて和解の意向がない旨を記載した照会兼回答書を提出したこと”について、Y弁護士には、委任契約上の注意義務違反が認められると判断しました。

判決のポイント

なぜ裁判所はこのような判断をしたのでしょうか。

Xさんらが和解に応じる可能性は低かった

まず、裁判所は、たしかに、本件の事実経過に照らせば、Xさんらが和解に応じる可能性は低かったものと認定しました。

「この点、(…)C会及びE医師は、別件訴訟に先行する別件調停において、既に和解に応じない旨を明らかにしていたこと(…)、別件訴訟の第1審が、E医師に適応のない手術をした注意義務違反、手技上の注意義務違反及び説明義務違反があったとは認められないことを理由にXさんの請求を棄却し(…)、控訴審の裁判所が和解勧告をすることなく1回の期日で弁論を終結して控訴棄却判決の言渡しに至ったという審理経過を考慮すると、別件訴訟の控訴審において、C会及びE医師がXさん及びBに対して何らかの金銭給付をする方向での和解協議に応じる可能性は低かったということができる。」

Xさんらの意向が変わる可能性もあった

他方で、裁判所は、訴訟の進展に伴って、Xさんらの意向が変化する可能性もあり、Y弁護士としては、控訴審の時点でXさんに和解の意向の有無を確認すべきであった、と判断しました。

「しかしながら、弁護士に訴訟事件の代理を委任した事件当事者が、自身の抱える民事紛争をどのような形で解決するかは、当該訴訟事件の進展状況を踏まえて時々刻々と変化し得るところ、仮に、Xさんが、別件訴訟の第1審の審理の過程においては積極的に和解による解決を希望していなかった(…)としても、第1審で請求棄却の判決が言い渡されるという節目の後に、Xさんが第1審判決の結論や理由等を踏まえて和解による解決を希望するに至ることは不合理ではなく、あり得ることからすると、Y弁護士としては、別件訴訟の控訴審の審理が始まる時点でのXさんの和解についての意向を確認すべきであったといえる。Y弁護士において、照会兼回答書の作成に当たって改めてこの時点でのXさんの意向を聴取するのが困難であった事情も認められない。」

控訴審が和解協議を設けた可能性もあった

また、裁判所は、仮にY弁護士が照会兼回答書において和解の意向がある旨を申告していれば、別件訴訟の控訴審裁判所が和解協議の場を設けた可能性もあったことを指摘しました。

「そして、患者が死亡した医療訴訟において、医療側の注意義務違反が認められない事案であっても、例えば、手術前の説明が必ずしも万全ではなかったことを遺憾とする旨の条項を定めるなど、金銭給付を伴わない和解により紛争が解決することがあり得るところである(…)。仮にXさんにおいて照会兼回答書によって別件訴訟の控訴審において和解の意向がある旨を申告していれば、別件訴訟の控訴審としても、第1回口頭弁論期日で弁論を終結するに際し、改めてC会及びE医師の和解についての意向を確認し、和解協議の場を設けた可能性もある。」

Y弁護士が依頼者の意向を確認しなかったことは委任契約上の義務違反となる

このような検討を踏まえ、裁判所は、Y弁護士がXさんの和解の意向を確認することなく、照会兼回答書を提出したことは、Xさんとの間の委任契約上の義務違反を構成すると判断しました。

「上記のような事情のもとでは、別件訴訟の控訴審を受任した弁護士であるY弁護士としては、委任契約上の善管注意義務として、照会兼回答書を裁判所に提出するに当たり、改めてXさんの和解についての意向を確認する義務を負っていたと解するのが相当である。弁護士は、あくまで依頼者の代理人であって、和解についての意向につき、依頼者の意思を尊重することが求められるというべきである。

そうすると、Y弁護士が、Xさんの意向を改めて確認しないまま、別件訴訟の控訴審裁判所に、Xさんに和解の意向がない旨の記載のある照会兼回答書を提出したことは、Xさんとの間の委任契約上の義務違反を構成するというべきである。」

弁護士にご相談ください

弁護士と依頼者との関係は委任関係に基づくものとされています。

そのため、弁護士には委任事務を遂行するにあたって一定の裁量が認められます。

しかし、裁量に委ねられているからといって、依頼者に対して確認をせずに物事を決めてよいものではありません。

弁護士事務所に事件処理を依頼した場合、その弁護士事務所の対応や方針に疑問をもつこともあるかもしれません。

そんなときは、セカンドオピニオンとして別の弁護士事務所に意見を求めてみることもおすすめです。

弁護士のセカンドオピニオンをお探しの場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)