医師の説明義務とは?二重瞼形成手術の手技上の注意義務【東京地裁令和5年10月2日判決】

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

医師の説明義務とは

病気やケガで治療を受けるとき、検査の内容や診断結果、治療の方針、その後の見通し、投薬内容などに関して、きちんとお医者さんから説明を受けた上で決めたいですよね。

これは、私たちが自らの生命、身体、健康について、自ら決めることができるという自己決定権があり、それを実現したいと考えているからです。

インフォームドコンセント(医療者側から患者やその家族に対して十分な説明を行い、これに対して患者側が同意するという相互理解のプロセスのこと)は、まさに患者の自己決定権の実現を保障する観点から求められています。

もっとも、医師が患者に対して説明すべきことは、患者の自己決定権にかかることだけに限られません。

そして、患者が医師から治療などを受ける場合、患者は病院との間で診療契約(準委任契約)を締結することになります。

そこで、医師は患者に対して、診療契約に基づいた義務として、説明義務を負うものと理解されています。

裁判例のご紹介(損害賠償請求事件・東京地裁令和5年10月2日判決)

さて、今回は、二重瞼形成手術をめぐる医師の説明義務違反が争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

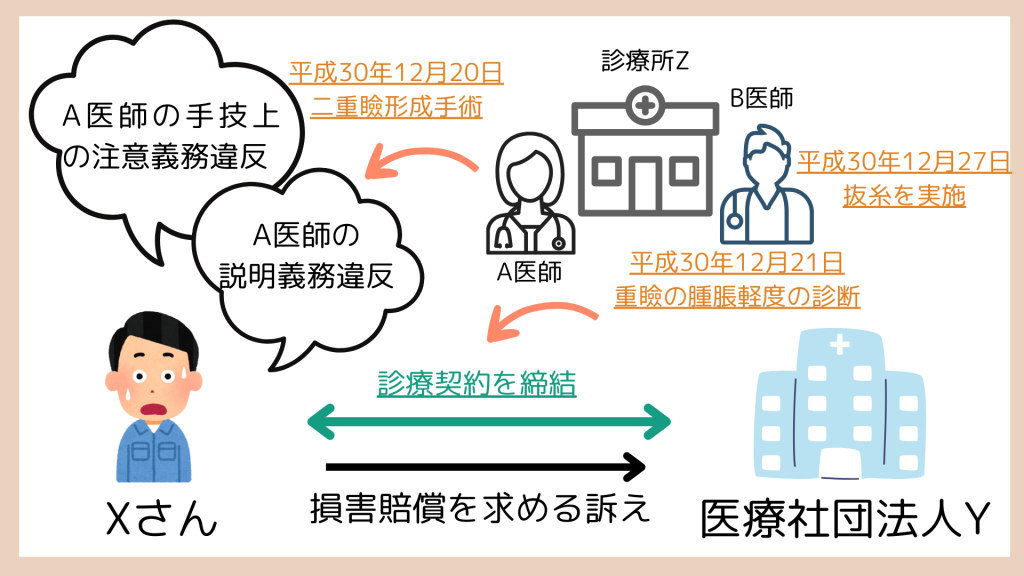

本件は、Xさんが、医療法人社団Yが経営する診療所Zで二重瞼形成手術(本件手術)を受けたところ、Zの医師の注意義務違反によって、左右瞼の外観が非対称になったなどと主張して、医療法人社団Y に対し、債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案です。

何が起きた?

Xさんについて

Xさんは、昭和63年生まれの男性であり、医療法人社団Yが経営する形成外科医院Zで診療を受けた平成30年12月6日当時、30歳でした。

医療法人社団Yについて

医療法人社団Y(以下では、単に「Y」といいます)は、診療所Z(以下では、単に「Z」といいます)を経営する医療法人社団でした。

A医師とB医師は、Yの被用者の医師であり、Xさんの診療を担当していました。

診療契約の締結

Xさんは、平成30年12月6日、Zを受診し、Xさんの両眼の瞼を一重から二重にしたい旨を述べました。

そして、XさんはYとの間で二重瞼形成に関する診療契約を締結しました。

本件手術の実施

A医師は、平成30年12月20日、Xさんに対して、二重瞼形成手術(本件手術)を実施しました。

本件手術における左右瞼の切開幅は、目頭から目尻部分までではなく、それよりも短いものでした。

B医師の診断と抜糸

B医師は、平成30年12月21日、Xさんの症状について、「重瞼の腫脹軽度」(二重瞼部分の炎症等による腫れの程度は軽度である)と診断し、点眼による自己処置の継続を指示しました。

そして1週間後に抜糸予定とし、同年12月27日に抜糸を行いました。

訴えの提起

その後、Xさんは、Zの医師の注意義務違反により

- ・左右瞼の外観が非対称になった

- ・右瞼上に傷跡が残った

- ・右瞼の引き込み力による違和感及びこれに起因する頭痛が生じた

などと主張し、Yに対して、債務不履行に基づく損害賠償を求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

Xさんの主張

《A医師の手技上の注意義務違反》

Xさんは、本件手術において、A医師は、手術後の瞼が違和感なく左右均等に形成され、傷跡が目立たないようにする注意義務があったのにこれを怠り、切開部位や幅を誤ってXさんに下記①から③の結果を生じさせた、と主張しました。

| ①左右瞼の外観の非対称 | 左右瞼に形成された二重のラインの深さに左右差があり、二重瞼の外観が左右非対称となった。 |

| ②右瞼上の傷跡 | 右瞼上に傷跡が残った。 |

| ③右瞼の引き込み力による違和感及び頭痛が生じた | 右瞼の引き込み力による違和感及びこれに起因する頭痛が生じた。 |

《A医師の説明義務違反》

また、Xさんは、A医師には、手術方法や手術内容、手術後の状況に関する説明義務があったにもかかわらず、これを怠り、上記①から③の結果を生じさせた、と主張しました。

| ア 手術方法に関する説明義務違反 | Xさんは、A医師に対し、本件手術は目頭から目尻部分までを切開する「全切開法」で行ってほしいと伝えたから、A医師は、Xさんに対し、本件手術を「全切開法」で行わないのであれば、その旨を説明する義務があったのにこれを怠った。 |

| イ 手術内容や手術後の状況に関する説明義務違反 | A医師は、Xさんに対し、切開する具体的な部位、切開する幅(1.2-2.5cm)や大きさ、切開後の傷跡の状態の見込み、手術後の瞼の引き込み感やこれが日常生活に与える影響等を説明する義務があったのにこれを怠った。 |

争点

そこで、裁判では、

《争点1》A医師の手技上の注意義務違反があったといえるかどうか?

《争点2》A医師の説明義務違反があったといえるかどうか?

が問題になりました。

裁判所の判断

裁判所は、上記の争点1、2について、以下のように判断しました。

| 争点 | 裁判所の判断 |

|---|---|

| 1)A医師の手技上の注意義務違反があったか? | ×(注意義務違反は認められない) |

| 2)A医師の説明義務違反があったか? | ×(説明義務違反は認められない) |

判決のポイント

なぜ裁判所はこのような判断をしたのでしょうか。

以下、判決のポイントを解説します。

争点1)A医師の手技上の注意義務違反があったといえるかどうか?について

《①左右瞼の外観の非対称について》

まず、裁判所は、「二重瞼形成手術について手技上の注意義務違反または債務不履行があったと認められるためには、少なくとも同手術によって形成された左右瞼の外観が、一般人から見て、対称性について違和感をもつ程度に至っていると認められることが必要というべきである」との基準を示しました。

その上で、裁判所は、「Xさんの容貌を撮影した写真によれば、本件手術によって形成された左右瞼の外観は、一般人から見て、対称性について違和感をもつ程度に至っているとは認められない」として、A医師の手技上の注意義務違反があったとは認められない、と判断しました。

《②右瞼上の傷跡について》

次に、裁判所は、「本件手術の内容からすれば、右瞼上に多少の傷跡が残ることは避けられないところ、Xさんの容貌を撮影した写真によれば、(…)右瞼上の傷跡が、一般人から見て、違和感を持つ程度に目立っているとは認められない」として、A医師の手技上の注意義務違反があったとは認められない、と判断しました。

《③右瞼の引き込み力による違和感及び頭痛について》

そして、裁判所は、頭痛については、そもそも「本件違和感によって頭痛が生じたと認めることはでき」ないと判断しました。

また、右瞼の引き込み力の違和感については、「日常生活に支障を生じさせるような違和感ではなく、受任限度の違和感にとどまるものであることから、A医師の手技上の注意義務違反があったとは認められない、と判断しました。

争点2)A医師の説明義務違反があったといえるかどうか?について

《ア手術方法に関する説明義務違反について》

まず、裁判所は、「Xさんの主張する説明義務がA医師にあったと認められるためには、A医師が、Xさんが本件手術を目頭から目尻部分までを切開する「全切開法」で行って欲しいと希望していることを認識できたと認められることが必要である」と示しました。

その上で、裁判所は、本件の事実関係において、「A医師が、Xさんが本件手術を目頭から目尻部分までを切開する方法で行ってほしいと希望していることを認識できたとは認められ」ず、A医師の説明義務(違反)があったとは認められない、と判断しました。

《イ手術内容や手術後の状況に関する説明義務違反について》

次に、裁判所は、「A医師は、Xさんに対し(…)①切開する部位、②切開する幅や大きさを説明し、③切開後の傷跡の状態の見込みについても、切開部位がくぼむような傷跡が縫合箇所に残ることや、一定期間は腫れが残ることを説明している」として、A医師の説明義務違反があったとは認められない、と判断しました。

また、Xさんが主張していた手術後の瞼の引き込み感やこれが日常生活に与える影響等を説明する義務については、違和感が受任限度の範囲にとどまるものであることから、A医師に説明義務違反があったとは認められない、と判断しました。

弁護士にもご相談ください

今回ご紹介した裁判例は、二重瞼形成手術を受けたXさんが、意図していた結果が実現しなかったことを契機として、医師の手技上の注意義務違反や説明義務違反を主張し、病院側を訴えた事案でした。

左右の非対称性という結果への不満は、形成外科手術を受けた患者からよく主張される点かもしれません。この点、裁判所は、本判決において、「二重瞼形成手術について手技上の注意義務違反または債務不履行があったと認められるためには、少なくとも同手術によって形成された左右瞼の外観が、一般人から見て、対称性について違和感をもつ程度に至っていると認められることが必要」という判断枠組みを示しており、今後の類似の紛争においても参考になると考えられます。

本件ではA医師の手技上の注意義務違反、説明義務違反いずれも認められませんでしたが、医師としてこれらの義務に違反した場合には、債務不履行に基づく損害賠償義務を負うことにもつながります。

改めて患者に対する説明義務の重要性を認識しておくことも大切です。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

医師の説明義務違反についてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)