労働者死傷病報告の報告事項の電子申請が義務化【令和7年1月1日施行】

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとされています(労働契約法5条)。

いわゆる使用者の安全配慮義務です。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

かかる観点から、事業者は、事業場の種類や規模などに応じて、安全衛生管理体制を整備することが義務付けられています(労働安全衛生法第10条~19条)。

また、使用者の安全衛生管理について、労働安全衛生規則第97条では、労働者が労働災害等により死亡し、又は休業したときには、事業者は所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければならないことが定められています。

今般、この労働安全衛生法関係の届出などの一部の手続について、電子申請が義務付けられることになりました。

本改正は、令和7(2025)年1月1日から施行されます。

施行前に、具体的に内容を確認しておきましょう。

なお、本解説記事は、厚労省のHP「労働者死傷病報告の報告事項が改正され、電子申請が義務化されます(令和7年1月1日施行)」を参照しています。

本改正の概要

今回、事業場における災害の発生状況をより的確に把握することなどを目的として、労働者死傷病報告の報告事項について改正が行われ、電子申請が義務化されることになりました。

経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合には、書面による報告が可能とされていますが、本改正は、令和7(2025)年1月1日から施行されます。

主な改正内容は?

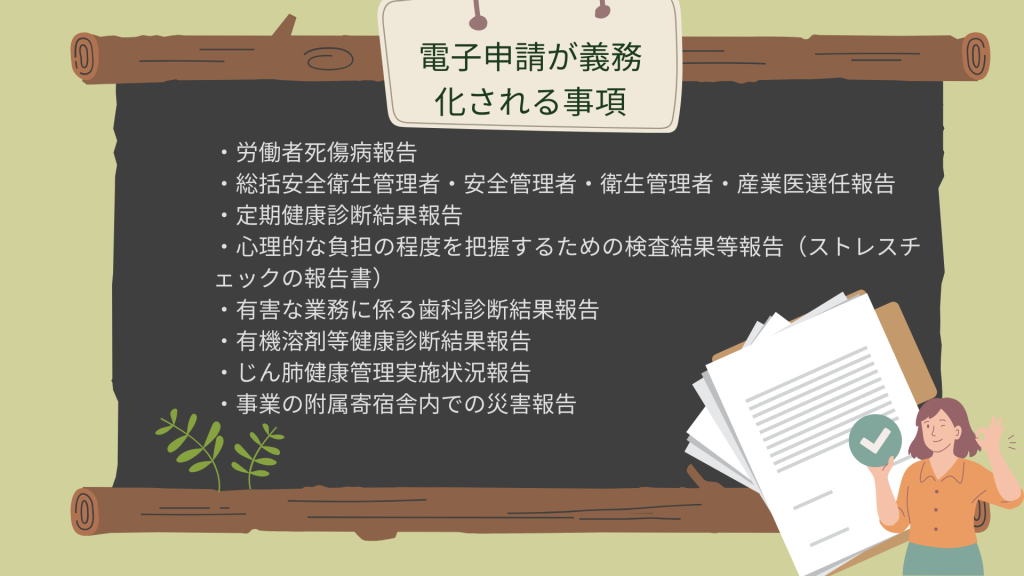

電子申請が義務化される項目

本改正により、電子申請が義務化されるのは

- 労働者死傷病報告

- 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

- 定期健康診断結果報告

- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告(ストレスチェックの報告書)

- 有害な業務に係る歯科診断結果報告

- 有機溶剤等健康診断結果報告

- じん肺健康管理実施状況報告

- 事業の附属寄宿舎内での災害報告

です。

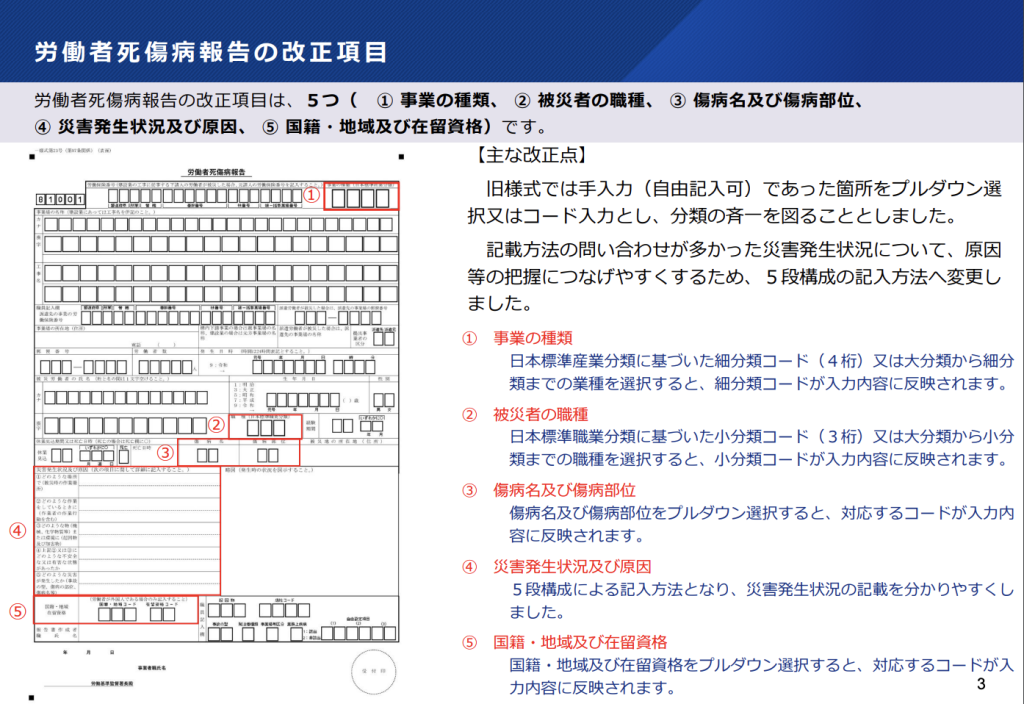

コードから選択可能に

電子申請の義務化に伴い、これまで自由記載欄だった

- ①事業の種類:日本標準産業分類から該当する細分類項目を選択

- ②被災者の職種:日本標準産業分類から該当する小分類項目を選択

- ③傷病名及び傷病部位:該当する傷病名及び傷病部位を選択

- ⑤国籍・地域及び在留資格:該当する国籍・地域及び在留資格を選択

については、該当するコードから選択できるようになります。

災害発生状況及び原因は5つの記入欄に分割

また、これまで記載方法の問い合わせが多いとされていた、

④災害発生状況及び原因

については、原因等の把握留意事項別に記入できるように記入欄が5つに分割されます。

なお、略図(発生時の状況の図示)については、従前の手書きでの作成とは異なり、イラスト等の略図のデータを添付することになります。ただし、略図を手書きなどで作成して、スマホで写真を撮るなどし、そのデータを添付することも問題ないとされています。

電子申請の方法とは?

電子申請により、労働者死傷病報告を所轄労働基準監督署に報告する際は、労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービスを利用することになります。

具体的なサービスの利用方法については、厚労省がこちらのサイトで解説していますので、参考にしてみてください。

なお、e-Govに連携して電子申請を行うことになるため、事前にe-Govアカウント又はGビズIDの取得が必要とのことです。MicrosoftやGoogleでもログインできるため、e-Govを使用できる環境か早めに確認しておくことがおすすめです。

おわりに

本改正により、労働者死傷病報告やストレスチェックの報告書、健康診断結果報告など、以下の図に示す事項について、電子申請が義務化されることになります。

電子申請の義務化は、来年(令和7年)1月1日から施行です。

経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合には、書面による報告が可能とされていますが、速やかに対応できるように準備を進めましょう。

弁護士にもご相談ください

近年、事業場内での転倒などを含む労働災害が増加しています。

冒頭でも述べたとおり、使用者には、労働者が、生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をしなければなりません。

使用者が安全配慮義務に違反し、労働者が怪我をしてしまった場合、病気になってしまった場合には、労働者に対して、損害賠償義務を負うことにもつながります。

日頃から、労働災害が生じ得る場所、場面などを検討し、できる限りリスクを軽減するように心がけることが大切です。使用者の安全配慮義務や安全衛生の体制などについてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士にもご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

アイキャッチ-150x150.png)