再転相続人としての相続放棄の申述が認められるか?【東京高裁令和6年7月18日決定】

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

相続放棄とは?

相続放棄と承認

人が亡くなり、相続が始まると、相続人は自分の意思とは無関係に被相続人の権利義務を包括的に承継する立場に立たされます。

しかし、本当は相続人として財産などを承継したくないよ、という思いを持ったり、そんな多額の借金なんて返せないよ、ということになったりすることもあります。

そこで、民法では、相続人に対して、一定の期間内(熟慮期間)に、本当に相続をするのかどうかを決める制度を設けています。

それが、相続の放棄、承継というものです。

より厳密にいうと、相続の放棄、承継にも3つのパターンがあります。

| 単純承認 | 自己に対する関係で不確定的にしか帰属していなかった相続の効果を確定的なものにする相続人の意思表示 |

| 限定承認 | 被相続人の遺した債務や遺贈を相続財産の限度で支払うことを条件にして相続を承認する相続人の意思表示 |

| 相続放棄 | 自己に対する関係で不確定的にしか帰属しなかった相続の効果を確定的に消滅させる相続人の意思表示 |

熟慮期間とは

先ほど述べたとおり、相続人が単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択するのか、については、一定の期間が区切られています。

この期間を「熟慮期間」といいます。

熟慮期間は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月です(民法915条)。仮に、この3か月以内に限定承認か相続放棄をしなかった場合には、単純承認をしたものとみなされてしまうので、要注意です。

再転相続と熟慮期間の問題

さて、ここから少し難しい話になりますが、再転相続と熟慮期間に関する問題についても触れておきます。

再転相続とは?

相続人が単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択するのかについては、一定の期間(熟慮期間)が区切られています。

しかし、この熟慮期間に、当該相続人が相続の承認も相続放棄もしないまま亡くなってしまうというケースも考えられます。

このような場合には、当該相続人の相続人(=この相続人のことを再転相続人と言います。)が、第一の相続に関する承認または放棄を選択する地位も含めて、当該相続人の第一次相続人の地位を承継することになります。これが「再転相続」です(民法916条)。

再転相続の場合の熟慮期間はどうなる?

しかし、再転相続の場合には、第一の相続から第二の相続へ、と相続が2回連続で続くことになります。そのため、再転相続人は、第一の相続と第二の相続それぞれについて、別個に承認または放棄をする選択の機会が存在することになります。

では、この場合に第一の相続に関する熟慮期間は、果たしてどうなるのでしょうか?

この点、民法916条によれば、再転相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算されることになります。

したがって、仮に、再転相続人が、第二の相続について知っていたとしても、第一の相続(つまり、当該相続人がそもそも相続人であったこと)を知らなければ、再転相続人にとっての熟慮期間は起算されないというわけです。

相続に関するお悩みは弁護士へご相談ください

このように相続に関する問題はあれこれ複雑です。

相続をめぐり不安やお悩みがある場合には、まず弁護士に相談してみることがおすすめです。

裁判例のご紹介(相続放棄申述受理申立却下審判に対する抗告事件・東京高裁令和6年7月18日決定)

さて、ここからは、再転相続人として相続放棄の申述が受理された後に、再転相続人として行った相続放棄の申述が認められるのか?が問題になった裁判例をご紹介します。

どんな事案?

登場人物

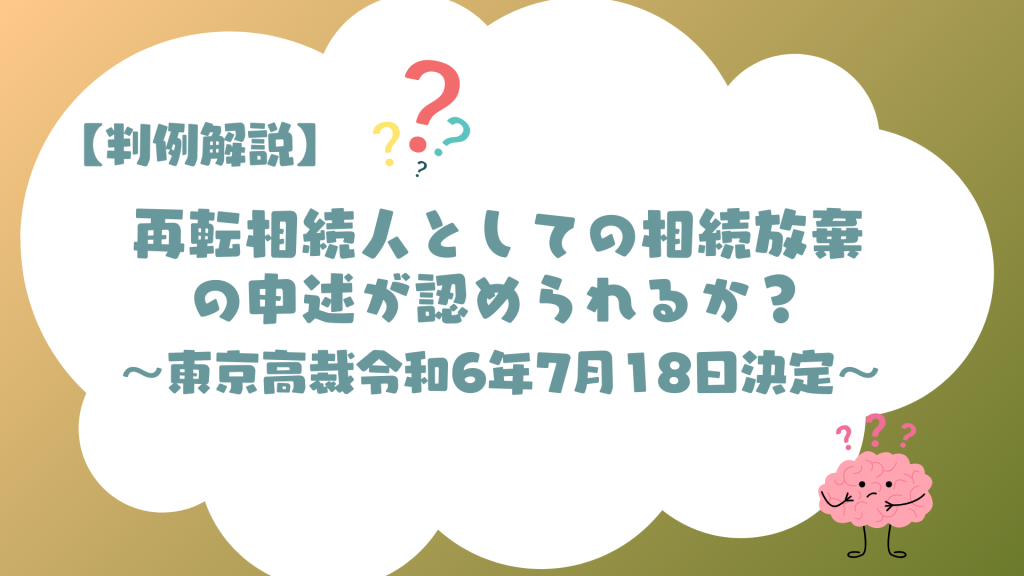

BさんとHさんは兄弟であり、今回の相続放棄の申述者となったCさんは、Hさんの妻でした。

CさんとHさんとの間には、子Iさんがおり、さらにIさんには子Fさんらがいました。

その後の時系列

その後、まず、Bさんが亡くなりました。この法定相続人はHさんのみでした。

その次に、Hさんが亡くなりました。

また、さらにIさんも亡くなりました。

相続の承認または放棄について

Hさんは、生前、Bさんの相続について承認または放棄をしていませんでした。

また、Iさんは、Bさんの相続とHさんの相続のいずれについても承認または放棄をしていませんでした。

再転相続人と相続放棄の申述

このような時系列の場合、Bさんの再転相続人はCさんとFさんらになります。

そこで、まずFさんらが相続放棄の申述を行い、これは受理されました。

そして、Cさんが1回目の相続放棄の申述(別件申述)を行い、これも受理されました。

2回目の相続放棄の申述

ところが、Cさんは、この後、2回目の相続放棄の申述(本件申述)を行いました。

何が問題になった?

Cさんの主張

Cさんは、1回目の相続放棄の申述(別件申述)は、Hさんの妻の地位に基づくものであるが、2回目の相続放棄の申述(本件申述)は、Iさんの母の地位に基づくものであると主張していました。

問題になったこと

しかし、Cさんの相続放棄の申述は、1回目の申述(別件申述)ですでに受理されていました。

そこで、Cさんの2回目の申述(本件申述)が認められるのかどうか?(=再転相続人(兄弟の配偶者)として相続放棄の申述が受理された後に、再転相続人(おいの母)として行った相続放棄の申述が認められるのか否か)が問題になりました。

裁判所の判断

裁判所は、相続放棄の申述は却下すべきことが明白な場合を除いて受理するのが相当であるとして、Cさんの2回目の相続放棄の申述(本件申述)を認めました。

本決定の要旨

なぜ、裁判所は、上記のように本件申述を認めたのでしょうか?

以下では、裁判所の決定の要旨をご紹介します。

却下すべきことが明白な場合を除いては相続放棄の申述を受理すべき

「相続放棄の申述は、これが受理された場合であっても、相続放棄の実体法上の効力を確定させるものではなく、相続放棄の効力を争う者は、その旨を主張することができる一方で、これが却下された場合には、民法938条の要件を欠くことになり、相続放棄をしたことを主張することができなくなる。このような手続の性格に鑑みれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明白な場合を除いては、相続放棄の申述を受理するのが相当である。」

本件の事情では却下すべきことが明白な場合とは言えない

「(…)申述人は、本件申述をした当時、第1次相続について、Iの再転相続人としての地位を有していたと解する余地があることになり、申述人は本件申述においてこのような主張をしていたのであるから、申述人が、本件申述をした当時、第1次相続についての相続人でないことが明白であったということはできない。そして、ほかに、本件申述に関し、相続放棄の要件を欠くことが明白であるといえる事情は存在しない。」

Cさんの申述を受理するべき

「以上によれば、本件申述については、却下すべきことが明白であるとは認められないから、これを受理するのが相当である。」

弁護士法人ASKにご相談ください

さて、いかがでしたでしょうか?

今回は、相続放棄に関する裁判例をご紹介しました。

冒頭でも述べたように、相続は必ずと言ってもいいほど誰しもが経験しなければならない難しい問題です。

相続をめぐりお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

また、弁護士法人ASKでは、従業員のお悩みサポート(EAP)というプログラムを実施しています。

会社の役員の方や従業員の方、そのご家族が相続について不安やお悩みを抱えていらっしゃる場合には、ぜひ従業員のお悩みサポート(EAP)をご利用ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)