マンションの管理規約や議事録を閲覧【謄写の可否が争われた裁判例も紹介】

区分所有建物の記録の閲覧

居住用のマンションや事業用ビルなどの区分所有建物は、所有者全員が意見を出し合って、建物の方向性について決めていくことが大切です。

今回はそんな区分所有建物について、概要を説明しながら、規約や議事録の閲覧について解説します。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

区分所有建物とは?

区分所有建物とは、居住用のマンションや事業用ビルなどのように、一棟の建物が2つ以上の部屋に区切られて、その部屋が別々の所有権の対象となっている建物各部屋のことをいいます(法務局:「「区分所有建物」,「敷地権」とは,どのようなものですか?」参照)。

区分所有法が適用

区分所有建物については、建物の区分所有等に関する法律(建物区分所有法)によって規定されています。

区分所有権

建物区分所有法第1条では、一棟の建物について、構造上の独立性があり、かつ、利用上の独立性があるとき、その各部分を所有権の目的とすることができると定められており、この所有権が区分所有権といわれるものです。

| 構造上の独立性 | 一棟の建物に構造上区分された数個の部分を意味 |

| 利用上の独立性 | 独立して住居、店舗、事務所、倉庫など建物としての用に供することができるものを意味 |

管理組合への加入

また、建物区分所有法第3条により、区分所有者は、区分所有者全員で建物ならびにその敷地・附属施設の管理を行うための団体を構成することができます。

一般的に居住用マンションにおいて〇〇管理組合などと呼ばれるものは、この「団体」に当たります。

この管理組合は強制加入団体であるため、区分所有者が任意に参加したり、参加しなかったり、あるいは脱退したりすることはできません。

占有部分と共有部分

区分所有権の対象となる建物の部分は「専有部分」です。

これに対し、専有部分以外の建物の部分および専有部分に属しない建物の付属物は「共有部分」として、区分所有者全員または一部の共有となります。

共有部分の持分割合は、専有部分の床面積の割合によって決められ、区分所有者は共有部分に関する共有持分権を区分所有権と一緒にしか処分することができません。

規約や議事録の閲覧

区分所有法の定め

区分所有法では、

・規約の閲覧(法33条2項)

・総会議事録の閲覧(法42条5項・法33条2項)

について定められています。

規約や総会議事録について、正当な理由がないのに、閲覧を拒んだ場合、これを拒んだ管理者や理事などが20万円以下の過料に処せられることになります(法71条2号)。

標準管理規約の概要

また、国土交通省が公表しているマンション標準管理規約で「閲覧」について探してみると、

・総会議事録

・理事会議事録

・帳簿類等(会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類)

・長期修繕計画書、設計図書書、修繕等の履歴情報

・規約原本等(規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面)、細則内容書面

について「閲覧」に関する記載があります。

閲覧できるのは利害関係人

規約や議事録の閲覧は「利害関係人」が行うことができます(法42条5項・法33条2項)。

なお、「利害関係人」の意味合いについて、さきほどご紹介したマンション標準管理規約のコメントでは、「敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。」と述べられています。

規約や議事録の謄写はできるか?

このように区分所有法では規約や議事録の「閲覧」について定められています。

では「謄写」はどうでしょうか? 現代では、簡単にコピーをとったり、スマホで写真をとったりすることもできるため、「謄写」の可否について争いになることが多々あります。

ただ、この点について、実は裁判例の見解も分かれているところです。

裁判例のご紹介(名古屋地裁令和6年10月24日)

そこで、今回は、区分所有建物の管理組合の組合員が、管理組合に対して、議事録や会計帳簿などの閲覧と写真撮影(謄写)を求めた最近の裁判例をご紹介します。

事案の概要

XさんとY組合

Xさんは、本件分譲住宅の区分所有者であり、Y組合の組合員でした。

Y組合とは、本件分譲住宅に係る共有物を管理すること等を目的とする区分所有法上の管理組合です。

Y組合の規約の定め

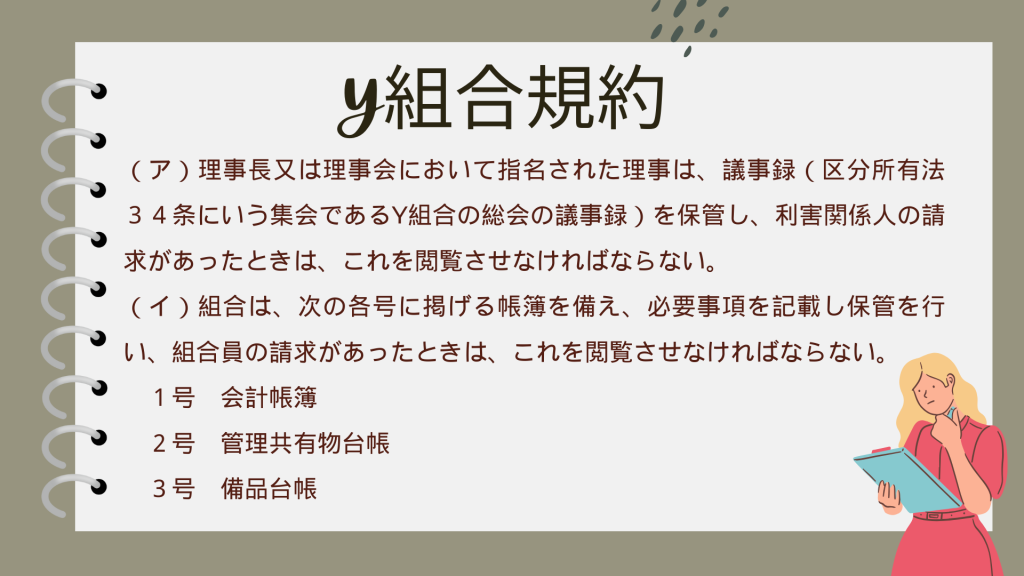

Y組合の規約には、Y組合における文書の閲覧について、次のとおりの定めがありました。

他方で、Y組合の規約には、上記のほか、Y組合において保管される文書の閲覧についての定めは置かれておらず、またY組合において保管される文書の謄写又は写真撮影についての定めも全く置かれていませんでした。

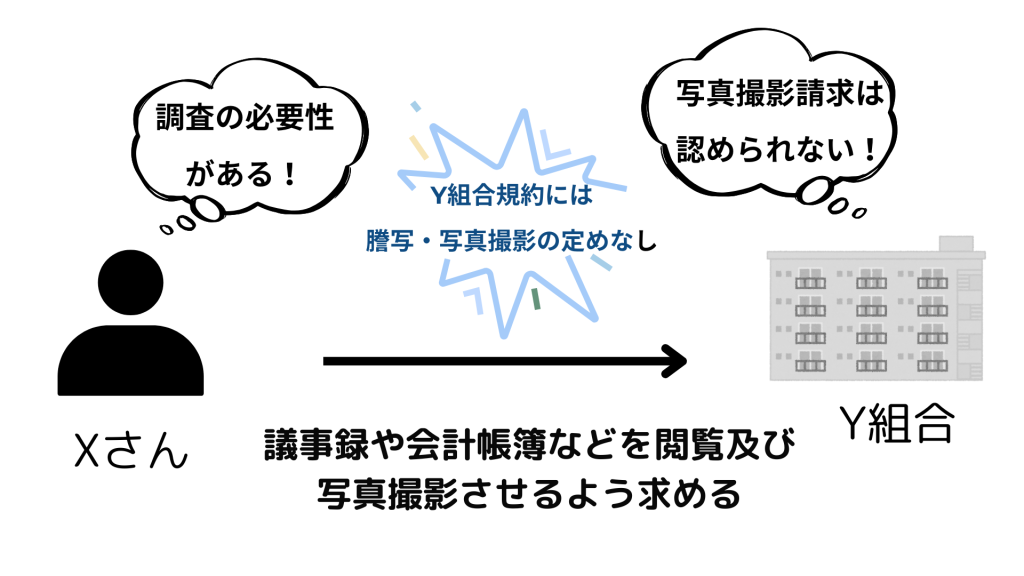

Xさんによる謄写の請求

Xさんは、Y組合とA銀行との間の取引報告書を検討した結果、不透明な取引が多数あることが分かったことから、これらを調査するために、議事録や会計帳簿などの本件各文書を調査する必要があるなどと主張し、Y組合に対して、Y組合の規約又は民法645条の類推適用により、各文書の閲覧及び写真撮影をさせるよう求めました。

民法645条は、委任契約における受任者の報告義務について定める規定です。

民法645条

受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

争われたこと

XさんとY組合の主張の対立

《Xさんの請求》

本件では、Xさんが議事録や会計帳簿などY組合において管理されている各文書の閲覧及び写真撮影させるように求めていました。

《Y組合の反論》

これに対して、Y組合は、

・Xさんが閲覧などを求める各文書のうち、Y組合の規約に定めにない文書の閲覧謄写請求権を認めることはできないこと

・Y組合の規約には謄写請求権に関する定めはないため、Xさんは、Y組合において保管される文書の写真撮影をさせるよう求める権利はないこと

などを反論して、Xさんの主張を争っていました。

争点

このようなXさんとY組合の主張に基づいて、本件では、

・XさんがY組合に閲覧などを求めることができるのはどの範囲か?

・XさんがY組合に対して閲覧及び写真撮影をさせるよう求める権利があるか?

が問題となりました。

裁判所の判断

閲覧の範囲や謄写の可否は各管理組合に委ねられている

裁判所は、区分所有建物の管理組合の組合員が、管理組合に対して閲覧などを求めることができる範囲や謄写の可否については、それぞれの管理組合の規約の定めなどに委ねられていると判断しました。

「区分所有法が、同法3条所定の団体において保管される文書の一部についてのみ閲覧に関する定めを置きつつ、同団体において保管される文書について謄写又は写真撮影に関する定めを全く置いていないこと(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が、社団法人において保管される文書について広範に閲覧及び謄写等に関する定めを置いている(同法32条2項、129条3項、121条1項等)のとは異なる定め方をしていること)等に照らすと、区分所有法3条所定の団体における規約及び集会の議事録以外の文書の閲覧や、当該団体において保管される文書の謄写又は写真撮影については、当該団体の規約の定め等(いわゆる団体自治)に委ねられているものと解される。」

Xさんが求められるのはY組合の規約に定めがあるものに限られる

その上で、裁判所は、Y組合の規約によれば、Xさんが求めることができるのは、区分所有法及び規約の定めの限度で、文書の閲覧が認められるにとどまり、その他の文書の閲覧や、Y組合において保管される文書の謄写・写真撮影は認められないと判断しました。

「Y組合の規約には、総会の議事録、会計帳簿、管理共有物台帳及び備品台帳の閲覧についての定めが置かれているのみで、Y組合において保管されるその他の文書の閲覧についての定めは置かれておらず、Y組合において保管される文書の謄写又は写真撮影についての定めは全く置かれていない。その他に、Y組合の組合員がY組合において保管される文書の謄写又は写真撮影を行う権利を根拠付ける総会の決議がされたなどの事情も認められない。そうすると、Y組合においては、区分所有法及び規約の定めの限度で、文書の閲覧が認められるにとどまるというべきであり、その他の文書の閲覧や、Y組合において保管される文書の謄写又は写真撮影については、少なくとも権利としてこれらを認めることはできないというべきである。」

結論

よって、裁判所は、Xさんは、Y組合の総会議事録、帳簿(元帳、仕訳帳及び毎月の収支計算書(月次報告書))、什器備品台帳の閲覧を求めることはできるが、その他の文書の閲覧や各文書の写真撮影を求めることはできないと結論付けました。

ポイント

今回は、区分所有建物の管理組合の組合員が、管理組合に対して、議事録や会計帳簿などの閲覧と写真撮影(謄写)を求めた裁判例をご紹介しました。

もっとも、本判決において、裁判所は、区分所有法の定めなどに照らして考えれば、組合員が管理組合に対して閲覧などを求めることができる範囲や謄写の可否については、それぞれの管理組合の規約の定めなどに委ねられているとして、Y組合の規約に定めがない以上、組合員であるXさんが写真撮影を求めることはできないとしています。

このように規約や総会議事録、会計帳簿などの文書について、区分所有者が閲覧や謄写を求めることができる権利を有するか否かは、各管理組合の規約の定めをはじめとする団体の自治に委ねられています。

閲覧等の請求を受けた場合には、まず区分所有法や規約の定めを確認した上で慎重に検討することが大切です。

弁護士にもご相談ください

区分所有建物は、所有者全員が意見を出し合って、建物の方向性について決めていくことが求められています。

他方で、区分所有建物の維持・管理の中では、それぞれの所有者の意見が異なったり、協力してくれない人が出てきてしまったりするなど、トラブルが多々生じます。

区分所有者としてどんなことができるか?管理組合としてはどんな対応が必要か?などについてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)