ステマ規制に注意!【不当表示は行政処分の対象に】【措置命令】

- 川崎市内で歯科医院を経営しています。最近、ライバルが多く、顧客獲得の競争が激しくなっています。特に初めてのお客さまはGoogleのクチコミをみて決めることが多いため、クチコミ対策を最重要視しています。近くの飲食店で「クチコミを書いてくれたら食後のコーヒーをサービスします」という掲示を見て思いつき、★5とともにクチコミを書いてくれた人には5000円のクオカードを配ることにしました。何か問題がありますでしょうか。

- 実質は広告であるにもかかわらず広告であることを隠すことは景品表示法に違反(ステルスマーケティング規制違反)するおそれがあります。ステマ広告かどうかの判断基準は、①そもそも事業者の表示(広告)といえるか、②一般消費者から見てそれが事業者の表示(広告)といえるかを考慮します。今回、よいクチコミを書いてくれた対価として報酬を与えることになるため、事業者が主体の書き込みといえ、「事業者の表示(広告)」と評価される可能性が高いです。また、そのクチコミをみて、一般消費者からみて広告であることが分かりにくい内容になっている場合、ステマ規制違反となってしまうおそれが高いものと考えられます。

クチコミを書いてくれた人に報酬を払うこと自体は結構ですが、そのクチコミを書く際には「広告です」「●●歯科医院の依頼に基づいて書いています」など、広告であることを明示していただく必要があります。

企業の宣伝広告に不可欠なSNS上のクチコミ。

良いものも悪いものもあっという間に拡散され、評判になるため、クチコミの影響力は計り知れません。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

そのような中で、実は企業の広告なのに、「広告」であることを隠して情報発信をするというケースが問題視されています。

いわゆるステマ(ステルスマーケティング)の問題です。

そこで、消費者庁は、令和5年10月1日から一部のステルスマーケティングを景品表示法違反とすることとしました。ステマ規制に関して具体的に知りたい方はこちらをご覧ください。

その後、令和6年6月6日にステマ規制が始まって以来初の行政処分(措置命令)がなされ、世間の注目を集めていました。

そして、今回、また新たに措置命令が出されました。もはやステマ規制は他人事ではありません。しっかり内容を確認しておきましょう。

事案の概要

診療サービスの提供

医療法人社団Sは、経営するS歯列矯正歯科(診療所)において、一般消費者(来院者)に対して、歯列矯正を提供していました(役務の内容)。

クチコミの依頼

医療法人社団Sは、歯列矯正のためにS歯列矯正歯科に来院した人たちに対して、Googleマップ内の同診療所のプロフィールにおけるクチコミ投稿欄のクリニックの評価として「★★★★★」(星5)と併せて感想を投稿すること、または、「★★★★★」(星5)の投稿をすることを条件として、5000円分のQUOカードを提供すること、あるいは、歯列矯正にかかる治療費の総額から5000円を割り引くことを伝えました。

このクチコミ依頼に基づき、医療法人社団Sの同診療所のプロフィールにおけるクチコミ投稿欄には、「★★★★★」(星5)の投稿がなされました。

表示の判別困難性

このクチコミ投稿については、表示内容全体からみて、一般消費者(来院者)にとって事業者の表示であることが明瞭となっているとは認められず、事業者の表示であることを判別することが困難と認められる表示でした。

措置命令

消費者庁は、令和7年3月18日、上記クチコミの表示が景品表示法第5条3号(ステルスマーケティング告示)に該当するものであるとして、同法第7条1項に基づき、医療法人社団Sに対して措置命令を行いました。

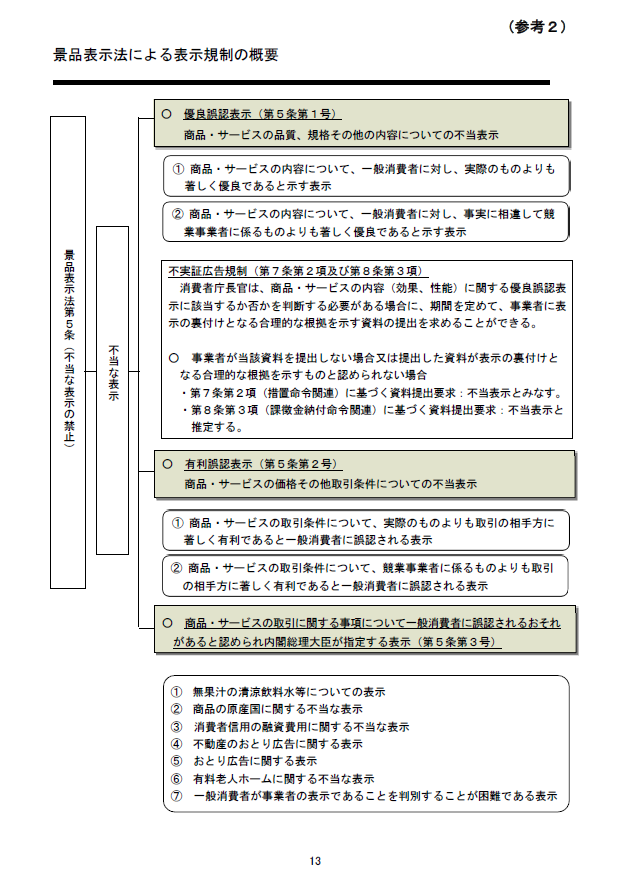

なお、景品表示法による表示規制の概要については、ステマ規制の解説記事や消費者庁が参考として示している次の図をご覧ください。

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)

第5条(不当な表示の禁止)

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく は役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められるもの

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの第7条 (措置命令)

1 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。

一 当該違反行為をした事業者

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者2 (略)

措置命令の概要

消費者庁は、A法人に対して、

- ・事案の概要欄に記載した医療法人社団Sの同診療所のプロフィールにおけるクチコミ投稿欄の「★★★★★」(星5)の投稿が、本件役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであって、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること

- ・再発防止策を講じ、これを医療法人社団Sの役員およびS歯列矯正歯科(診療所)の医療従事者に周知徹底すること

- ・今後、同様の表示を行わないこと

を命じました。

解説

基本的な考え方

ステマ規制の対象になるかどうかは、

①事業者の表示(広告)といえるかどうか を判断し

②事業者の表示といえる場合には、一般消費者がみて事業者の表示(広告)であることがわかるかどうか をチェックする

というフローに従って判断されます。

本件の表示について

①事業者の表示(広告)といえるかどうか

事業者の表示(広告)といえるかどうかの判断基準は、「その表示内容の決定に事業者が関与したといえるかどうか」です。

言い換えれば、第三者が自由な意思により自主的な判断で行った表示であれば、「事業者の表示」には当たりません。

今回のGoogleマップ内のS歯列矯正歯科(診療所)のプロフィールにおけるクチコミ投稿欄の「★★★★★」の表示は、歯科矯正のサービスを受けに来院した人たち(第三者)に対して、5000円分のQUOカードの提供または治療費総額から5000円を割り引くことを伝えたことによって、当該第三者が行った投稿であるとされています。

そのため、医療法人社団Sが表示内容の決定に関与したとして、①の要件を満たすと判断されたものと考えられます。

②一般消費者がみて事業者の表示(広告)であることがわかるかどうか

一般消費者が表示を見て、事業者の表示であることが明瞭となっているかどうかを表示内容全体から判断します。広告・宣伝である場合、広告・宣伝であることが一般消費者に明瞭に分かるような表示を行う必要があります。

今回問題とされた表示については、たとえば「S歯列矯正歯科(診療所)から依頼を受けて投稿している。」等のような文章による表示がなされていたわけではありません。そのため、単に第三者が自由な意思に基づいて「★★★★★」のクチコミ投稿をしているかのような表示になっていたことから、一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭になっているとは認められず、事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものと判断されたと考えられます。

弁護士にもご相談ください

Googleマップ内のプロフィール欄の「★」マークは、会社の雰囲気や信用を表す象徴として大きな意味合いがあります。

そのため、割引きやギフトカードなどのプレゼントと引き換えに、顧客に高い評価の「★」を投稿してもらおうとする事業者も多いようです。

しかし、今回ご紹介した事例のように、第三者からみて、事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる投稿は、ステマ規制に抵触することになります。

この事例をもとに、改めて企業広告の方法の見直しを図ることが大切です。

いま行っている広告や「クチコミを促す」行為がステマ規制に該当するかどうかに不安を感じている場合や、どのような見直しを図るべきかについてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

アイキャッチ-150x150.png)

アイキャッチ-150x150.png)