「Suicaのペンギン」の「卒業」のナゾに弁護士が迫ってみた

- イトウの経営Column

- tags: 商標権 経営戦略 著作権

今月、ビッグニュースが入ってきました。そう、「Suicaのペンギン」の卒業報道です。

オレンジカードからイオカードになったときも感動だったわけですが、さらにそのイオカードをアップグレードするべく、新星のように現れたSuica(「Super Urban Intelligent CArd」の略。異論は許されない)。当初は電子マネー機能は搭載されておらず、交通系のみでの利用でしたが、その後、買い物もできる、PASMOとの相互利用ができると利便性がどんどん広がり、いまや日常に欠かせないものになりました。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

そのイメージキャラクターが「Suicaのペンギン」。最初は、「え?スイカじゃなくてペンギン?」という違和感がなかったわけではないけど、絶妙なかわいさと、邪魔にならない存在感でいつしか「Suica」=「ペンギン」という認知が定着していきました。名前もないらしいくらい、自己主張をしない控えめさ。それでいてみればすぐに「あいつだ」と分かる視認性のよさ。イメージキャラクターとして完璧だったのでは?

そんな中に降って湧いた「Suicaのペンギン」卒業騒動。

報道をみると、「Suica Renaissance」の一環として、「Suicaのペンギン」の卒業が発表されています。

うーん、理由がキレイすぎる。

なにかが匂う。

そんなわけで、弁護士・中小企業診断士的観点で、「Suicaのペンギン」の「卒業」のナゾに迫ってみます。

なお、あくまでも当初の報道をもとに伊藤が推測するものです。実態は知りませんし、ご存じの方がみたら完全に的外れの可能性も大いにあります。あくまでもネタとしてご覧ください。

仮説1 商標の管理コストの負担?

真っ先に考えたのが「商標の管理」の問題でした。Suicaのペンギンくらい著名なキャラクターになれば当然に商標登録してるはずでしょう。商標を維持管理するにも、10年の存続期間ごとに更新をする必要があり、そのたびに費用がかかります。

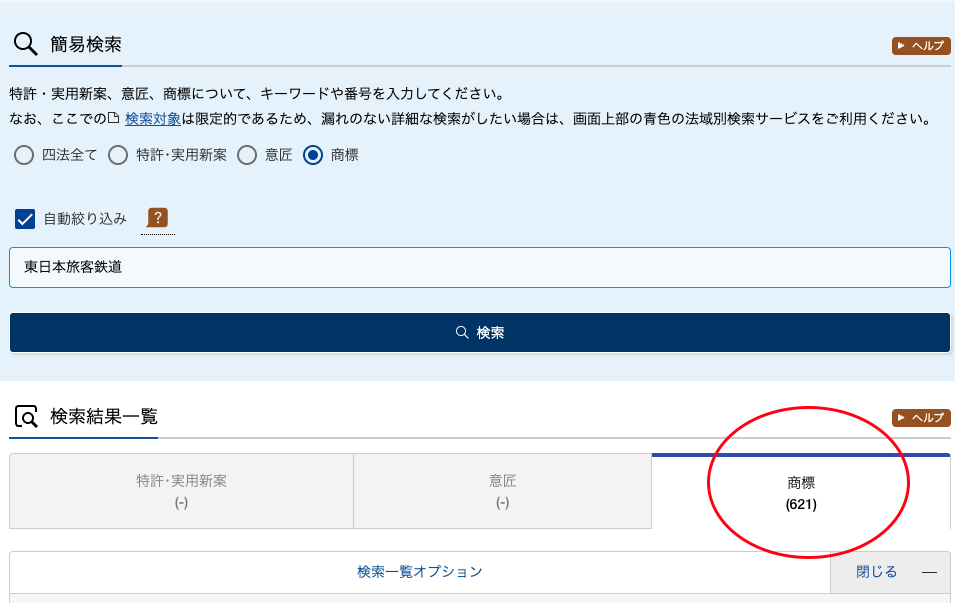

商標検索は次のサイトから誰でも検索できます。

https://www.j-platpat.inpit.go.jp

「東日本旅客鉄道株式会社」(JR東日本)で検索すると、621件ありました。

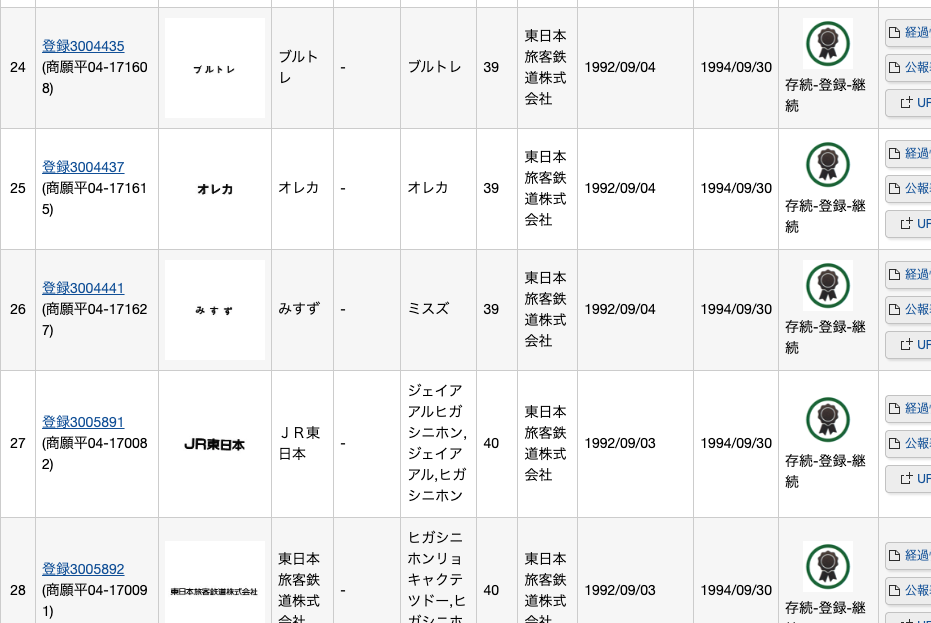

これらを見ていくと

トレン太くんはいた。けど、いない?! あのペンギンがいない!?

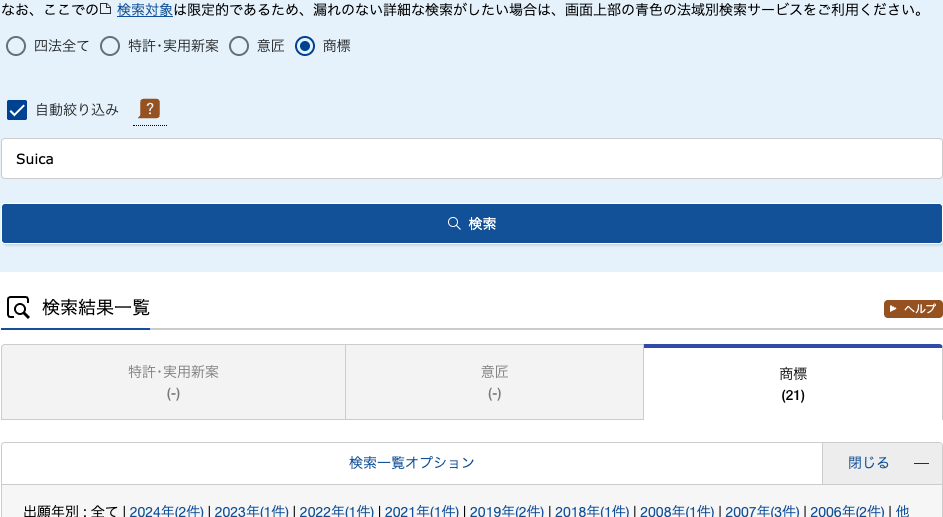

念のため「Suica」で検索すると、21件。

やっぱりない???!

Suicaのペンギンは、商標登録されていませんでした。

JRほどの会社が著名キャラクターを登録してないはずはないので、これは登録ができないんだろうと推測をせざるを得なくなりました。

まあ、よく考えたら、JRが著名キャラクターの商標管理コストを負担に思うはずがないか。

仮説2 他に権利者がいる?

Suicaのペンギンの身辺を洗ってみた

商標の問題ではなく、JRが商標登録できないとなると、Suicaのペンギンは他に権利者がいるはず。

ということで、Suicaのペンギンの身辺を洗ってみましょう。

まず、Suicaのペンギングッズを売っているJRE MALLを訪問。

https://shopping.jreast.co.jp/feature/F000-7772/suicapenguin

これこれ。Suicaのペンギン、安心感がありますね。

ん?右上に©(copyright)表示が?

「©Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU」

なんと、三者の共有著作権の表示になっていました!

これで、JR東日本が商標登録できない訳が分かりました!

あらためて、「Suica Renaissance」に関するJR東日本ニュースをみたら、「作者・坂崎千春様からのメッセージ」として、「作者」がいることが明らかにされてました。

なぜ三者の「共有」なのか

ここで、素朴な疑問が湧きます。

「© Chiharu Sakazaki / JR東日本 / DENTSU」

って、なんで三者の“共有”なんだろう?

著作権法の用語で「共同著作物」という概念がありますが、これは「二人以上の者が共同して創作し、誰がどの部分を作ったか分けられない著作物」を指します。

Suicaのペンギンについて報道ベースで見えるのは、

- 原案・キャラクター自体は坂崎千春さんの既存作品

- それを「Suicaの顔として起用」したのがJR東日本

- 広告・プロモーションの統括や展開の実務を担ってきたのが電通

という、役割分担の世界です。

三者が同じ机を囲んで、一枚の原画を一緒に描いた、という類の話ではないでしょう。

つまり、著作権法上の意味での「共同著作物」ではなく、“契約によって三者が著作権を共有している”という構造だと考える方が自然です。

なぜそんなややこしいことをするのか。

もう少しかみ砕くと、だいたい次のような力学が働いていると推測されます。

- 坂崎氏の立場

- 原案となるキャラクターは、もともと坂崎氏の著作物

- 著作者人格権は(不行使の合意はできるものの)放棄できませんし、「自分の作品」であることは維持したい → したがって、©表記の先頭に作者名が来るのはむしろ当然

- JR東日本の立場

- Suicaペンギンは、単なるイラストではなく「Suicaブランドの顔」

- 長期にわたって安定して使いたいし、グッズや新サービスにも柔軟に展開したい

- そのたびに「作者の個別許諾がないと何もできない」状態は避けたい → 少なくとも利用の中核部分については、JRも著作権の一部を持っておきたい

- 電通の立場

- 広告物やキャンペーンごとに新しいポーズや構図のペンギンが大量に生まれる

- それらには電通側クリエイターの創作性も入ってくる

- グッズ・イベント・コラボなどのライセンス窓口も実務的には電通が担う → 「素材のどこまでが誰の著作物か」を逐一区別するのは現実的でない

この三者の利害を整理しようとすると、

- 原作者として坂崎氏の名前をきちんと残しつつ

- JRと電通も、事業・広告展開に必要な権利を安定的に持ち

- グッズやコラボなど派生利用が増えても、いちいち権利帰属を揉めずに済む

というスキームが望ましいことになります。その「一番もめにくく、実務的に便利な解決策」として選ばれたのが、「三者による著作権共有」 なのだろう、というのが弁護士的な推理です。

創作の現場としては共同ではない。しかし、ビジネスの現場としては、三者が一つのキャラクターを“共同で抱えている”。そのねじれが、そのまま © 表記に現れているように見えます。

もし共有契約が「節目」を迎えているのだとしたら

では、この「三者共有」という構造が、Suica誕生25周年というタイミングでどう響いてくるのか。

ここから先は、完全に推測の世界ですが、契約実務の感覚からすると、

共有契約がちょうど“節目”を迎えたのではないか

という仮説が成り立ちます。

(1)「共有キャラクター」は、自社キャラほど自由に動かせない

企業としては、長期的なブランド戦略を考えるとき、

- 自社が単独で著作権を持つキャラクター

- 外部の自然人クリエイターと共有しているキャラクター

とでは、コントロールのしやすさがまるで違います。

共有キャラの場合、

- 新しい使い方(例:生成AIサービス内のアバター化、海外プラットフォームでの展開)

- これまで想定していなかった媒体(例:メタバース、ゲーム内スキン等)

- ライセンスの再々許諾(他社コラボのまたその先の二次利用など)

をしようとするたびに、「契約上どこまでOKか」「著作者人格権上問題がないか」という検討が必要になります。

しかも相手が自然人の著作者である以上、

- 作者本人の創作理念・イメージとの整合

- 作者の健康状態・年齢・世代交代

- 死亡後の相続人・管理者との関係性

といった不確定要素も避けて通れません。

企業側から見れば、

「今後10年・20年の展開を考えたときに、本当にここを共有のままで走り続けるのか?」

という問いが、どこかのタイミングで必ず立ち上がります。

(2)「節目の年」は、条件の見直し・戦略転換の絶好機

ライセンス契約は、多くの場合、一定期間ごと(5年、10年など)の更新や、事業の節目(サービス◯周年など)での条件見直しを仕込んでおくのが一般的です。

Suica誕生25周年というキリの良いタイミングは、「この先の25年を、同じキャラクターと一緒に走るのか」「ここで一区切りつけて、新しい体制に移行するのか」を冷静に検討するには、あまりにも分かりやすい“節目”です。

共有の枠組みを維持しつつ、権利関係や条件を大幅に見直す、という選択肢もあったでしょう。

しかし、そこには当然、

- ロイヤルティや対価の水準

- 利用範囲の拡大・縮小

- 作者側の許容できる表現の限界

- JR側が実現したいブランド像とのズレ

といった、調整の難しい論点が山のように出てきます。

その結果として、

「これまでの25年はSuicaのペンギンと一緒に歩んできた。ここから先の25年は、JR東日本オリジナルのキャラクターで進む。」

という整理に落ち着いたとしても、まったく不自然ではありません。

(3)「JR東日本のキャラクター」としての自由度を確保する、という発想

共有キャラのままさらに25年走り続けるルートと、

JR東日本が自社完全オリジナルキャラを立ち上げるルートを比べると、

権利面の自由度は後者の方が圧倒的に高くなります。

- どんな表情・どんなポーズに変えても、原作者の人格権との衝突リスクはない

- 新しいデジタルサービスへの展開も、基本的には自社判断で決められる

- 海外展開、ライセンスアウト、マーチャンダイジングも、自社の裁量で設計できる

- 将来の事業売却・分社化などの「企業側の事情」にも柔軟に対応可能

一方で、共有のまま走り続けると、

- 契約の細部が“これからの技術”に追いついていない

- そのたびに追加合意・覚書・条項修正が必要になる

- 作者側・JR側・電通側、それぞれの意向が微妙にズレると、調整コストが一気に増える

といった「じわじわ効いてくる負担」が積み上がっていきます。

すると、経営としてはごくシンプルに、

「今のSuicaペンギンを、共有のまま抱え続けるのか」「それとも、今後は“JR東日本のキャラクター”として自由に動かせる新キャラを育てるのか」

という選択になる。

そのときに、

“卒業”という穏やかな言葉で区切りをつけて、新しいキャラクター戦略に舵を切る

という判断をしたとしても、十分に合理的だと思われます。

仮説3 “卒業”は、企業キャラクターの権利戦略を再考させるシグナル?

ここまで見てきたように、Suicaペンギンの「卒業」は、

- 三者共有という複雑な権利構造

- 契約の節目

- JR東日本としての長期ブランド戦略の見直し

といった要素が、ちょうど折り重なったタイミングだった可能性があります。

では、この出来事から、企業は何を学ぶべきなのか。

Suica級の巨大事業で起きていることは、実は規模を問わずすべての企業に当てはまります。

むしろ、自社ブランドを一つ二つ持つ中小企業ほど、キャラクターの権利設計を間違えると致命傷になりかねない。

ここでは、今回の件から導かれる“法務的アドバイス”を仮説として整理してみます。

キャラクターは「絵」ではなく“資産”である

企業キャラクターはかわいさやデザイン性だけで存在しているわけではありません。

- 広告

- SNS

- パッケージ

- グッズ

- 広告看板

- ウェブサイト

- スタンプやアイコン

- 社内広報や採用ブランディング

あらゆる場面に登場し、「企業そのもの」と見なされる存在になります。

つまり、キャラクターは固定資産以上に長期利用される“企業の人格”です。

となれば当然、企業として押さえるべきは、

自社が将来にわたって自由に使える権利を、どこまで確保しているか

という一点に尽きます。

この点を曖昧にしたまま外部クリエイターに描いてもらうと、後から「使えると思っていたのに使えない」という典型的トラブルに陥ります。

Suicaペンギンもある意味、

「外部作者の作品を企業の顔として25年使い続けたからこそ起きた問題」

ともいえるわけで、デザインの発注段階から権利設計をしっかりしておく重要性を浮き彫りにしています。(想定外の成長をした結果だとも言えます。)

“完全自社キャラ”の強みは、権利の自由度にある

JR東日本が新キャラに舵を切りたいと考えた理由の一つとして、

- 「自社キャラであれば、今後の施策に自由に使える」というメリットが挙げられます。

たとえば――

- ・メタバース対応

- ・ゲームシステム内での利用

- ・海外版Suica的サービスの展開

- ・生成AIを用いた自動アニメーション化

- ・外部企業へのライセンスアウト

- ・期間限定で大胆な「変身」バージョンを作る

- ・社内キャラとして別用途へ転用する

共有のままでは、これらの度に三者の利害、作者の人格権、既存イメージへの配慮が必要になる。

しかし完全な“自社キャラ”であれば、制限なく走れる。

今回の“卒業”は、

「企業の長期戦略において、自由に使えないキャラクターはいつか壁に突き当たる」

というシンプルな現実を象徴しているように見えます。

外部クリエイターを使うなら、契約で“未来”を握ることが不可欠

Suicaペンギンのように、

- ・外部作家

- ・企業

- ・広告代理店

の三者構造は珍しくありません。

しかしその場合、契約で押さえておくべき要点は明確です。

- 著作権の帰属(企業に譲渡?共有?部分的利用権?)

- 人格権不行使特約(変形や派生利用に対する制約緩和)

- 二次利用・三次利用の許諾の範囲(グッズ、動画、AI生成など)

- 将来の媒体(メタバース、海外プラットフォーム等)に対応できる一般条項

- 契約更新時の条件(ロイヤルティ、水準見直し)

- キャラの“終了”のさせ方(自然消滅?卒業?利用停止?)

つまり、キャラを作る段階での契約は、

「今使うため」ではなく「10年後、20年後も自由に使うため」

の設計が必要だ、ということです。

今回のJRの判断も、まさにその文脈で理解できるでしょう。

そして今回の“卒業”は、中小企業にとっても他人事ではない

Suicaペンギンほど巨大な存在でなくても、

地方企業のゆるキャラ、店舗のマスコット、SNSアイコンなど、

キャラクターを使っている中小企業は今や珍しくありません。

しかし同時に、

- ・制作を外注したけれど権利関係は曖昧

- ・作者と連絡が取れなくなった

- ・キャラの展開を広げようとしたら作者に拒否された

- ・別用途に転用したらトラブルになった

- ・そもそも契約書が存在しない

といった相談は、実務では日常茶飯事です。

Suicaペンギンのケースは、

「キャラクターは契約がすべてを決める」

という当たり前の事実を、鮮やかに示してくれた事例なのだと思います。

まとめ

軽い気持ちで書き始めたら、どんどん壮大なテーマになってしまいました((^_^;

一時期のゆるキャラやご当地キャラブームでもわかるとおり、最初はみんなでそのキャラクターを盛り立てていくわけですが、いざ、育ったときには権利で揉めることもあります(今回の件は別です)。

権利は自社で握っておくことが、今後のビジネス展開においては極めて重要です。定着したかに思われたSuicaのペンギンほどのキャラクターでさえ、しっかりと見切って次のビジネスにつなげる。したたかな経営戦略が見えてきました。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)