通勤手当を支払う義務はあるの?【医療法人鳳生会事件】

- 川崎市内で製造業を営んでいます。当社では、就業規則において一定の距離を超える通勤の場合に自動車通勤を認め、「もっとも経済的かつ合理的な通勤経路」で通勤した場合の燃料費相当額を支給しています。ある従業員は、どうやら自宅の他に借りている家があるようで、その家の方が会社に近く、基準を満たしません。週の多くはそこから通勤しているようです。本人に事情を確認してもはぐらかすばかりで埒があかないため、この者に対する通勤手当の支給を就業規則の手続によって停止しました。この従業員から通勤手当を支払うよう請求されたのですが、応じる必要はありますか?

- 就業規則等で通勤手当を支払うことになっている場合、その手当は「賃金」となりますので、原則として支払い義務があります。もっとも、実質的に通勤の起点となるべき住居が複数ある場合は、そのいずれかを起点とすることが合理的な意思と解釈されることがあります。今回、従業員の協力が得られず、通勤手当の支給基準を満たさないと判断せざるを得ない場合には、通勤手当の支払いはできないと判断せざるを得ないこともあり得ます。

詳しくは、企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

会社さまからのご相談の中では、「従業員に対して通勤手当って払わないといけないんですか?」「嘘つかれてたらどうするんですか?」といった質問を受けることがあります。

実は通勤手当などの通勤に要する費用は、会社が支給すること自体は義務付けられていません。そのため、従業員の負担にすることは可能です。

ただ、実際には、やはり就業規則などで定めをおき、従業員に対して通勤手当などの費用を支払う会社がほとんどです。

なお、通勤手当を支給する場合には、労働の対償として支払われるものになりますから、労働基準法に規定する「賃金」の一部として考えられることになります。この点には要注意です。

裁判例のご紹介(医療法人鳳生会事件・東京地裁令和6年8月23日判決)

さて、今回は、医療法人の元従業員が、使用者であった医療法人に対して、通勤手当の支払いを求めた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

Y法人について

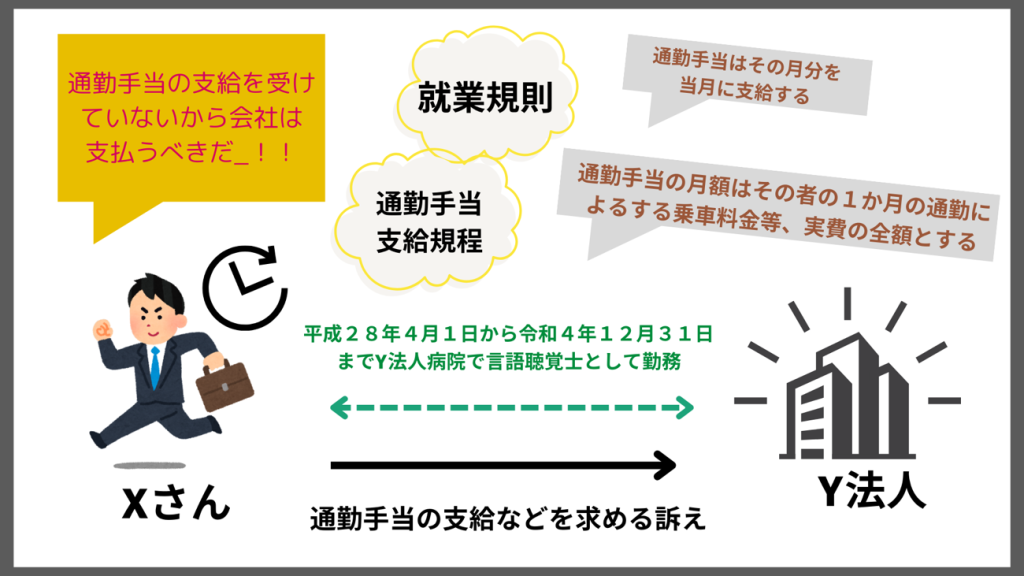

Y法人は、千葉県成田市内で病院(Y法人病院)を経営する医療法人でした。

Xさんについて

Xさんは、Y法人との間で雇用契約を締結し、平成28年4月1日から令和4年12月31日まで、Y法人病院において言語聴覚士として勤務していました。

通勤等に関するY法人の定め

就業規則の定め

Y法人就業規則7条1(5)では、採用決定者は、Y法人に対して、通勤届及び自宅案内図を提出しなければならないと定めていました。

通勤手当支給規程の定め

Y法人通勤手当支給規程9条は、通勤手当はその月分を当月に支給すると定めていました。

また、同規程10条(1)は、通勤手当の支給条件は、総通勤距離片道が2キロメートル以上であって、交通機関を利用し、かつ、乗車料金を負担している者であることとし、同規程11条1では、通勤手当の月額は、その者の1か月の通勤に要する乗車料金等、実費の全額とする(ただし、Y法人給与規定12条3により、通勤費月額3万円を限度とする)と定められていました。

通勤経路等に変更があった場合

Y法人通勤手当支給規程4条は、通勤届を提出した職員で、住所を変更した時、通勤経路を変更したとき、乗車料金が改正されたときは、速やかに届け出なければならないとし、同7条では、上記届出をした職員から、届出の日がその月の1日である場合の通勤手当はその月分から支給すると定められていました。

車通勤について

Y法人は、車通勤者の通勤手当を、ガソリン1リットルで10キロ走る車を使用する、ガソリン1リットル200円と想定して、単価1キロに往復の通勤距離及び22日(通勤日数)を乗じて計算をしていました。

また、Y法人は、車通勤者にパスカード(これを利用することによりY法人病院の駐車場の利用代金が無料になる)を貸与していました。ただし、令和3年5月頃までに、通勤距離1.5キロメートル以下の者については、自家用車による通勤が不可とされるようになり、パスカーの貸与もされないようになりました。

Xさんの訴えの提起

さて、このような状況で勤務していたXさんですが、Y法人に対して、在職中の通勤手当が支払われていないなどと主張し、Y法人に対して、雇用契約に基づく通勤手当の支払いなどを求める訴えを提起しました。

何が問題になった?

この裁判では、XさんがY法人に対して、通勤手当の支給を請求する権利があるのかどうか?が問題(争点)になりました。

裁判所の判断

裁判所は、Y法人における通勤手当の趣旨を解釈したうえで、Xさんの通勤状況について検討を加え、XさんがY法人に対して、通勤手当の支給を請求する権利はないと判断しました。

本判決のポイント(要旨)

ここからは、本判決の要旨をご紹介します。

Y法人の通勤手当の趣旨と合理的な意思とは

「Y法人における通勤手当は、職員が通勤のために支出した費用をそのままY法人が負担するものではなく、支給条件を満たした職員に対し、「もっとも経済的かつ合理的な通勤経路」につき所定の算出方法により算出した想定通勤費額を支給するものといえるから、通勤費の補助の趣旨のいわゆる生活手当に分類される賃金に当たると解される。

このような通勤手当の趣旨からすれば、通勤手当の算出の前提となる通勤経路の起点は、実態上、どこから通勤しているかによって定め、そのような場所が複数ある場合には、主たる起点がいずれかによってどこから通勤しているか定めるのが、Y法人及びその職員の衡平に適い、その合理的な意思と推認される。」

Xさんの通勤経路について

「しかるところ、Xさんは、令和5年7月29日にY法人職員からXアパートから通勤する日数を聞かれて回答を濁し(…)、本訴においても、令和2年の届出前は、週末や祝日に妻(当時は内縁)及び子らが居住するX自宅に帰っており、届出後は、Xアパートに寝泊まりすることが多かったが、少なくとも週末や祝日にはX自宅に帰っていた旨主張するにとどまる(…)。XさんがX自宅から月22日間車通勤したとすると約4万5000キロメートル走行することとなるのに(86キロメートル×2×22日(ママ)=4万5408キロメートル)、Xさんが通勤に使用している自動車の走行距離は令和3年6月から令和4年6月までの約1年間に約1万キロメートルしか増加していなかったこと(…)も踏まえれば、令和2年の届出後も、XさんがXアパートから通勤する日数より明らかに多かったと認められる。そうすると、Xさんが、令和2年の届出後、主としてX自宅から通勤に変更したと認めることはできない。」

結論(通勤手当の支給義務はない)

「Y法人には、Xさんに、令和4年8月1日から同年12月31日までの通勤手当を支給する義務はな」い。

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した裁判例は、使用者から従業員に対する通勤手当の支給義務の有無が争われた事案でした。

通勤手当を導入している会社では、他の従業員との公平性も考慮し、「もっとも経済的かつ合理的な通勤経路」にとった場合の費用を支払う考え方を採用しているケースがほとんどではないでしょうか。

基本的に、通勤経路の申告は、従業員任せになってしまうところがあるかもしれませんが、たまに「もっとも経済的かつ合理的な通勤経路」ではない経路を選んでいる従業員の方がいたりすることもありますので、使用者としては注意が必要です。

通勤手当など賃金をめぐるトラブルについてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)