業務委託先の従業員が事故を起こした!損害賠償義務?【謙心建設事件】

- 労働問題

- tags: 信義則 労働判例解説 被用者に対する損害賠償請求

- 当社は、川崎市内で建設業を営んでおります。一部業務を他社に委託しており、委託先には当社の車両を貸しだしていました。そうしたところ、委託先の従業員が何度か自損事故を起こしたとのことで、当社に相当額の修理費用の損害が生じてしまいました。運転していた委託先の従業員に対して修理費用の請求をすることはできますか。

- 第三者の故意や過失によって損害を被ったとき、第三者に対してその損害の賠償を求めることは可能です。ただ、その第三者から雇用契約などによって一定の利益を得ているような場合、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ、被用者に対し上記損害の賠償を請求することができるものと考えられています。業務委託による場合も状況によっては同様の趣旨が認められることがあり、その場合、賠償責任が一部に制限される可能性があります。

企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

人手不足の問題などもあり、最近は業務委託で仕事をお願いするということも増えているかもしれません。

ただ、自社の社員ではないから、業務委託先の従業員やその他のことは、自社とは無関係だと思ってしまうと危険です。

もちろん社員の安全を守ることは最大の優先事項ではありますが、同時に自社の社員以外の方(委託先の従業員の方、周辺住民の方、通行人の方、お客様などなど)の安全や社会全体への影響も十分に考慮していかなければなりません。

これこそ会社として求められている社会的責任といっても過言ではないでしょう。

裁判例のご紹介(謙心建設事件・東京高裁令和6年5月22日判決)

さて、今回は、業務委託先従業員のトラック事故と車両の破損をめぐり、発注者である会社から委託先従業員に対する損害賠償請求が許されるのか?が問題になった裁判例をご紹介します。

どんな事案?

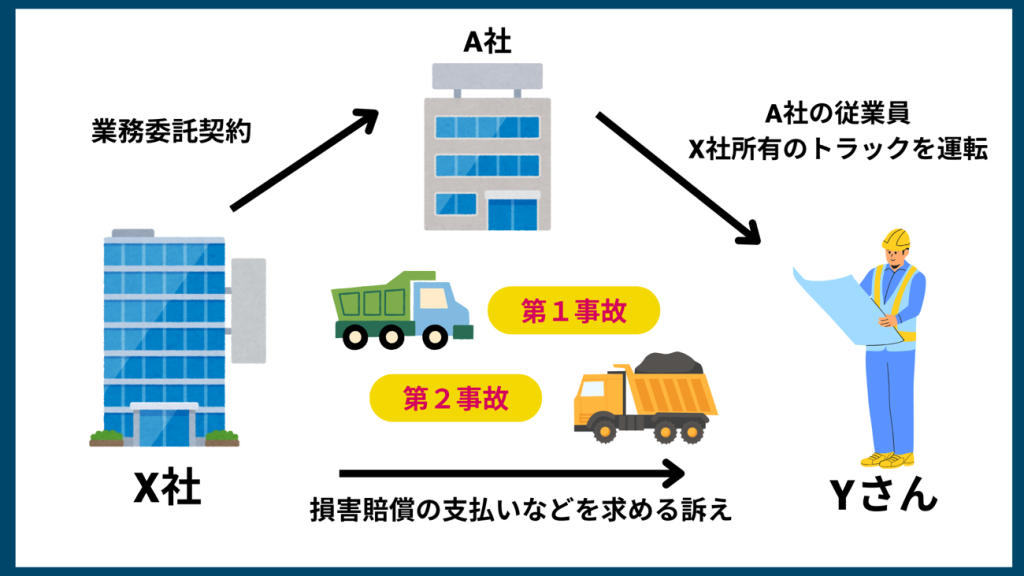

当事者について

X社は、建設業などを目的とする会社でした。

他方、Yさんは、平成31年1月当時、A社の従業員でした。

X社の業務委託

X社は、平成31年1月当時、A社に対して業務委託をしていました。

この際、A社の従業員であるYさんに対して、X社所有のトラックを運転させることもありました。

Yさんによるトラック事故

Yさんは、平成31年1月、X社所有のトラック(第1車両)を運転中に自損事故を起こしました。

また、Yさんは、同年3月にも、X社所有のトラック(第2車両)を運転中に自損事故を起こしました。

訴えの提起

そこで、X社は、Yさんに対して、第1車両の事故と第2車両の事故について生じた損害の賠償を求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

Yさんの主張

X社からの訴えを受けたYさんは

- ①「労働者が労働過程で些細な不注意(軽過失)により損害を与えたとしても、そのリスクは使用者において引き受けるべきであって、労働者の賠償義務が認められるのは、労働者に故意又は重大な過失がある場合に限定されると解すべきである。」ところ、Yさんには「重大な過失」はなかったことから、X社に対する損害賠償義務は負わない。

- ②仮にYさんが賠償義務を負うとしても、その責任の範囲は、「損害の衡平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度に制限される」べきである。

と主張していました。

裁判で問題になったこと

そこで、この裁判では、

Yさんの免責または賠償責任の制限が認められるのか?

が問題になりました。

※なお、その他の争点については、本解説記事では省略しています。

裁判所の判断

裁判所は、第1事故、第2事故について、X社はYさんに対して損害の賠償を請求することができるが、その範囲は、「信義則上、賠償額の10%を限度とするのが相当である」と判断しました。

本判決の要旨(ポイント)

なぜ裁判所はこのような判断をしたのでしょうか?

以下では本判決の要旨(ポイント)をご紹介します。

会社の従業員に対する損害賠償は信義則上相当の範囲に限られる

まず、裁判所は、従来の最高裁判例を参照し、会社の従業員に対する損害賠償は信義則上相当の範囲に限られることを示しました。

「使用者が、その事業の執行についてされた被用者の加害行為により直接損害を被った場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度においてのみ、被用者に対し上記損害の賠償を請求することができるものと解される(前掲・最高裁昭和51年7月8日第一小法廷判決参照)。」

直接の雇用関係にない場合も同様

そして、裁判所は、上記の考え方は、直接の雇用関係にない業務委託のような場合であっても同様に妥当するという考え方を示しました。

「本件において、Yさんは、第1事故の時点(平成31年1月28日)ではXさんとの間に直接の雇用関係はなく、X社の業務委託先であるA社に雇用されていたものの、X社の従業員から解体作業や廃材の運搬についての具体的な指示を直接受け、X社の車両、工具、資材等を使用していたものと認められる(…)。そして、第1事故は、Yさんが、まさにX社の従業員からの指示を受けて、廃材を処分場まで運搬するため、X社の所有する車両(第1車両)を運転している際に生じたものであって(…)、第1事故によるYさんのX社に対する損害賠償責任については、直接の雇用関係がある場合と同様に、上記(…)の理が妥当するものというべきである。

また、(…)第2事故の時点でX社との直接の雇用関係に入っていたのであればもちろん、仮にまだ直接の雇用関係に入っていなかったとしても、Yさんは、第1事故の時点と同様に、X社の従業員から具体的な指示を直接受け、X社の車両、工具、資材等を使用していたものである上、第2事故はまさにYさんがX社の所有する車両(第2車両)を運転している際に生じたものであって、いずれにせよ、上記(…)の理が妥当することに変わりはない。」

本件事故の状況などについて

その上で、裁判所は、第1事故、第2事故について次のように分析し、Yさんに重大な過失があったとはいえないと判断しています。

「そこで検討するに、X社は、建設業等を目的とする株式会社であり、従業員数は5人程度(…)、当時の年間売上高は2億1000万円程度であるものの(…)、平成31年時点で14台の車両を有しており(…)、このうち11台がトラック(ダンプトラックを含む。)であった(…)ものと認められる。

そして、X社では、一つの現場に最低でも1台のトラックを必要としていたところ、(…)トラックに支障が生じた場合、代車が必要となる可能性が相応にあったのに(…)、X社は、第1車両の車両保険では代車補償を対象外とし(…)、第2車両の車両保険でも一般的なトラックを代車補償の対象外としていた(…)ものと認められる。

他方、Yさんは現場作業員であり、X社の従業員から直接指示を受けて解体作業や廃材の運搬に従事していたのであって、当時の給与収入は手取りで約23万円ないし25万円程度にとどまっていたものと認められる(…)。しかも、使用者であるX社においては、自動車保険に加入することで損害の填補を受けたり、賠償責任を免れたりすることができるのに対し、被用者であるYさんにおいて、そのような保険に容易に加入することができたとはにわかに認め難い。

そして、Yさんの惹起した第1事故は第1車両を車道左側のガードレール等に衝突させたものであり、第2事故は第2車両を横転させたものであって、いずれも比較的単純な自損事故である上、その際、Yさんにおいて、酒気帯び運転や大幅な速度超過その他の著しい過失があったとまでは認められない(…)。」

Yさんの賠償責任は損害額の10%を限度とすべき

このような検討を踏まえ、裁判所は、第1事故、第2事故について、X社はYさんに対して損害の賠償を請求することができるが、その範囲は、信義則上、賠償額の10%を限度とすべき、との結論を導きました。

「以上の各認定事実を総合考慮すると、本件において、X社が第1事故及び第2事故により被った損害のうちYさんに対して賠償を請求することができる範囲は、信義則上、その損害額の10%を限度とするのが相当である。」

弁護士法人ASKにご相談ください

今回は、業務委託先の従業員が起こした事故をめぐり、発注者が直接その従業員に対して損害賠償を求めることができるのかどうか?が問題になった裁判例をご紹介しました。

裁判所は、直接雇用している従業員ではなくても、損害賠償を求めることができる場合を認めつつも、やはり直接雇用している場合と同様、その賠償の範囲は信義則上、相当と認められる範囲に限定されるという考え方を示しています。

仮に直接の使用者ではなかったとしても、基本的に人の働きによって利益を得ているという立場である会社側が負うべきリスクや責任は大きいということです。

従業員の方や委託先社員の方に対する損害賠償請求などについてお悩みの場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

アイキャッチ-150x150.png)