公正証書の作成がデジタル化に?【弁護士が解説】

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

マイナンバーカードやマイナ保険証、あれこれ電子化が進んでいます。

なかなか追いついていくのも難しいと感じてしまいますが、きっと慣れていけばこの方が便利だな、という生活になるのでしょうか。

そんな中で、令和7年(2025年)10月1日から、公正証書の作成手続がついにデジタル化されるそうです。

*なお、順次指定される指定公証人の役場でのみ利用可能ですので、この点は注意が必要です。

今回は、そんなデジタル化の概要についてご紹介したいと思います。

*なお、本解説記事は、日本公証人連合会ウェブサイト「2025年10月1日から公正証書の作成手続がデジタル化されます!」及び「2025年10月1日から公正証書の手数料が変わります。」を参照しています*

公正証書の作成手続のデジタル化とは?

いきなり公正証書をデジタルで作れるよ、と言われても何のことかさっぱりわからないかもしれません。

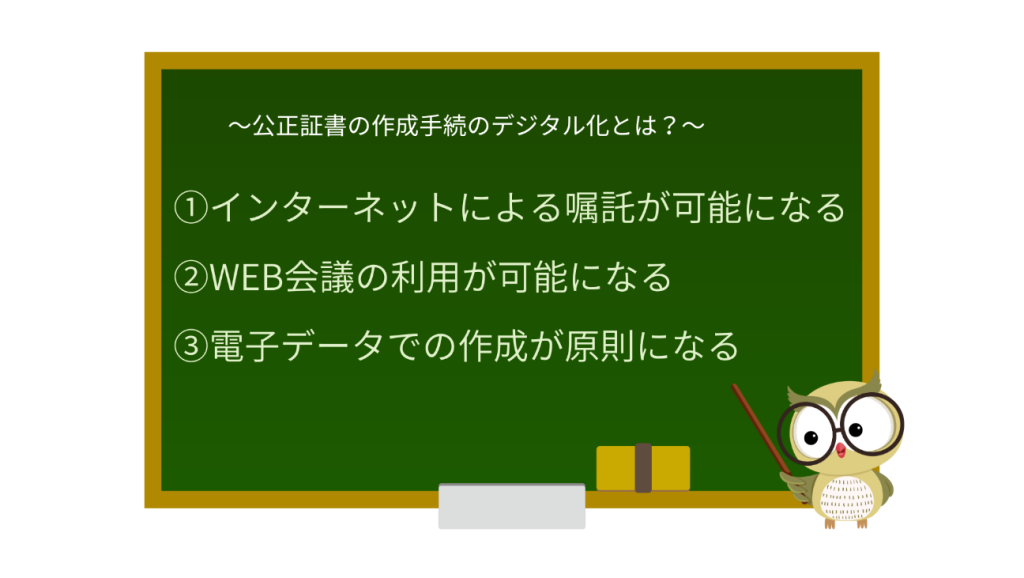

今回、公正証書の作成手続のデジタル化によって可能になることは大きくわけて3つあり

ます。以下、それぞれご紹介していきます。

①インターネットによる嘱託が可能になる

従来の嘱託方式

これまでの公正証書の作成は、公証役場に行って、印鑑証明書などの書面によって本人確認をして嘱託する方式だけでした。

今回新しく追加された嘱託方式

しかし、今回新たに、電子データ(嘱託に係る情報)に電子署名、電子証明書を付して、インターネットからメールで送信し、電磁的に本人確認を行うという嘱託方式も追加されました。この方式であれば、公証役場に来所する必要はなくなります。

②WEB会議の利用が可能になる

従来の作成方法

これまでの公正証書の作成は、原則として、公証役場で公証人と対面して行う方式だけでした。

(ただし、公正証書遺言の作成や代理作成に馴染まない行為で本人が公証役場に来所することが著しく困難な場合などに限っては、例外的に公証人が出張して作成することも可能ではあります。)

今回新しく追加された作成方法

しかし、今回新たに、公証役場の外からWEB会議に参加して公正証書を作成する方式(リモート方式)も追加されました。

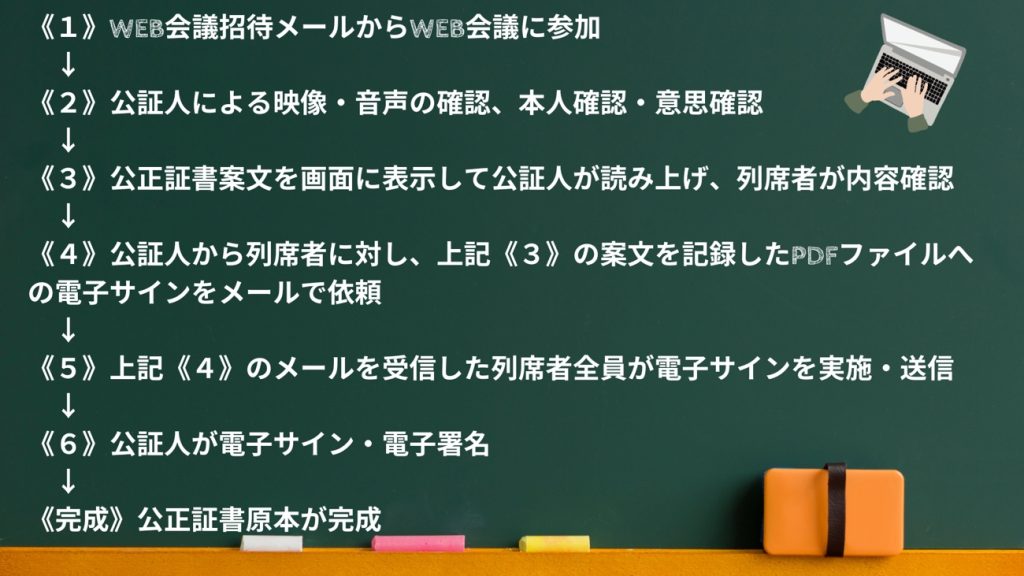

リモート方式による公正証書作成の手続の流れとは

今回新しく追加されたリモート方式による公正証書の作成手続は、次のような流れで行われます。

リモート方式による公正証書作成を利用する要件

ただし、このリモート方式による公正証書作成には、利用のための要件があります。

具体的には、

- 嘱託人または代理人によるリモート方式利用の申出があること

- 嘱託人・代理人のリモート参加について、他の嘱託人に異議がないこと

- 公証人が嘱託人・代理人のリモート参加を相当と認めること

です。

リモート参加が「相当」か否かは、リモート参加の必要性や許容性(リモートでの本人確認、真意の確認、判断能力の確認のしやすさなど)を総合的に考慮して判断されることになります。

リモート方式による公正証書作成に参加するために必要な機器等

また、リモート方式による公正証書作成には、

- WEB会議に参加可能なパソコン

- 電子サインを行うために必要な機器(例えばタッチ入力が可能なディスプレイやペンタブレット、電子ペン)

- WEB会議に参加するパソコンで利用可能なメールアドレス(WEB会議招待メール、電子サイン依頼メール受信用のため)

も必要となってきます。

なお、スマートフォンやタブレットは使用することができないので、パソコンを準備しなければならないようです。この点は留意しなければなりません。

③電子データでの作成が原則になる

公正証書の作成・保存は電子データに

令和7年(2025年)10月1日からのデジタル化に伴って、公正証書は原則として、電子データで作成・保存されることになります。

ただし、法律上、紙での作成が必要な場合(例えば、保証意思宣明公正証書など)や添付資料をPDF化できない場合など、デジタル作成が困難な場合には、例外的に紙での作成・保存となります。

署名・押印などにも変更点が

また、公正証書が紙媒体の場合には、嘱託人/公証人の署名押印が必要となります。

しかし、電子データの場合には、嘱託人は電子サインだけでよく、押印は不要です。そして、公証人は電子サインと電子署名をするということになります。

公正証書に記録された事項の証明情報

加えて、公正証書に記録された事項の証明情報、いわゆる正本、謄抄本は、

- 電子データでの発行・交付(1通2500円/公正証書に関する電子データの提供)

- 紙の書面での発行・交付(用紙1枚当たり300円/公正証書に関する書面の交付)

いずれも可能となります。

電子データの場合には、コンピュータ上で有効性の確認ができるので、とても便利になりそうです。

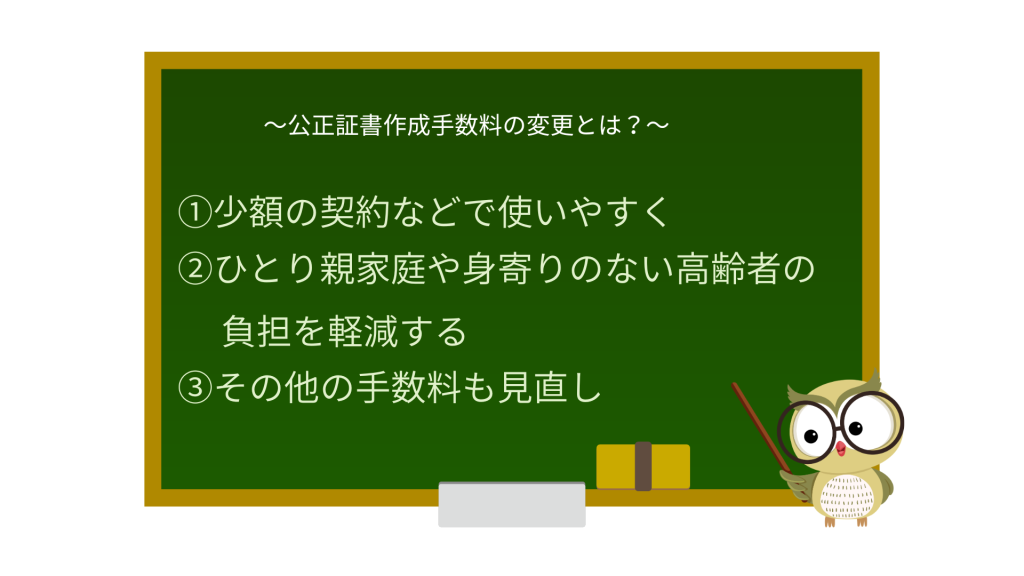

公正証書作成の手数料にも変更が?

また、公正証書のデジタル化やひとり親家庭・身寄りのない高齢者などの負担軽減、近時の物価上昇への対応などの観点から、公正証書作成のための手数料も見直しが図られました。

変更点は大きくわけて3つあります。以下、それぞれご紹介していきます。

①少額の契約などで使いやすく

今回の作成手数料の見直しにより、法律行為の目的価額が50万円以下の場合の手数料が安くなります。そのため、少額の契約などについての公正証書が、これまでよりもさらに作りやすくことになります。

| 目的の価額(最低区分) | 手数料 | |

|---|---|---|

| 変更前 | 100万円以下 | 一律5000円 |

| 変更後 | 50万円以下《新設》 50万円超〜100万円以下 | 3000円 5000円 |

②ひとり親家庭や身寄りのない高齢者の負担を軽減する

そして、ひとり親家庭や身寄りのない高齢者の負担を軽減する観点から、今回の手数料の見直しによって、子どもの養育費の取り決めに関する公正証書の作成手数料や死後事務委任に関する公正証書の作成手数料が安くなります。

具体的には、子の看護に要する費用(養育費)について、これまでは最大10年分の額を基に手数料が算定されていたものが、最大5年分の額を基に手数料を算定することになりました。

また、死後事務委任契約の手数料については、通常の委任契約の半額になります。

③その他の手数料も見直し

その他、法律行為の目的の価額が200万円を超える場合などにおける公正証書の作成手数料も見直しがなされています。

詳しくは、日本公証人連合会ウェブサイト「2025年10月1日から公正証書の手数料が変わります。」に掲載されたリーフレットの2ページ目に記載されていますので、参考にしてみてください。

弁護士法人ASKにもご相談ください

さて、今回は、本年(令和7年)10月1日から始まる公正証書作成のデジタル化と手数料の変更点について簡単にご紹介しました。

公正証書の作成は自分とは関係ないよ、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実はお金の貸し借り、養育費といったお金のことや、ご自身の認知能力が下がってしまった時のための準備、亡くなった後の財産に関することなど、公正証書は誰にとっても身近なものです。

公正証書ってどうやって作ったらいいの?遺言は公正証書にするべき?どんなことを公正証書にできるの?などなど、公正証書の作成についてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)