休職期間満了後の退職は有効か?【日本硝子産業事件】

- 川崎市内で製造メーカーを経営しています。当社の研究開発部の社員がメンタルの不調により働けなくなったため、6か月の期間休職を命じました。5か月が経過し、復職の可能性を探るため試し勤務の打診をしたのですが、社員はこれを拒否しました。そのまま6か月が経過し、就業規則上、自然退職となってしまいました。このたび、その社員から、まだ従業員としての地位があるとの主張がなされました。退職についてどのような考え方をしたらよいのでしょうか。

- 休職とは、社員に労務提供が不能または不適当な事由が生じた場合に、会社がその社員に対して、労働契約関係は存続させつつ、労務提供を免除すること、または拒否することをいいます。就業規則で休職制度が設け、休職期間中に復職が可能な状態になれば復職、復職可能にならないまま休職期間期間を経過すれば当然に退職と定めている会社が非常に多いです。

裁判においては客観的に「復職が可能な状態」になっているか、が争点になることがよくあります。また、休職期間の満了前に「試し勤務」を実施して復職の可否の判断材料にすることもあります。いずれにしても従業員側の協力が欠かせず、こうした協力を拒む従業員に対しては、復職の判断において従業員側に不利な判断をせざるを得ないこともあり得ます。

企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

休職とは

休職は会社が労務の提供を免除または拒否することです

休職とは、社員に労務提供が不能または不適当な事由が生じた場合に、会社がその社員に対して、労働契約関係は存続させつつ、労務提供を免除すること、または拒否することをいいます(厚労省HP:「メンタルヘルス不調による傷病休職後の復職の可否」参照)。

なお、休職制度それ自体は、労働基準法などで定められたものではありません。

休職制度を設ける会社が多いです

しかし、治療をすれば回復の見込みがあるにもかかわらず、いきなり会社が解雇するというのは、その社員にとってあまりにも酷なことです。また、回復の見込みがあるにもかかわらず、仮に会社が解雇したとなれば、解雇が無効と判断される可能性も高いでしょう。

そこで、実際には、労務に服することができない状況になっても直ちに解雇をすることなく、就業規則などにおいて、一定の期間休職を命じ、休職期間満了前に休職事由が消滅した場合で、会社が復職可能と判断した場合には復職させることとし、一定期間の休職期間が満了した時に休職事由が消滅しない場合には労働契約を終了する(自然退職)こととする旨の定めをおき、休職制度を設ける会社がほとんどです。

休職や復職については慎重に判断が必要です

もっとも、復職の可否の判断をめぐっては、会社と社員との間で意見に食い違いが出ることも少なくありません。

そこで、復職の手続においては、社員に対して、医師の診断書の提出を求めたり、医師との面談ができるように協力を求めたり、産業医の意見を聞いたりするなど、会社としてできる限りの慎重な対応をとることが求められます。

裁判例のご紹介(日本硝子産業事件・静岡地裁令和6年10月31日判決)

さて、今回は、休職期間中に復職できなかったことを理由に行われた休職期間満了後の退職の有効性が問題になった裁判例をご紹介します。

どんな事案か?

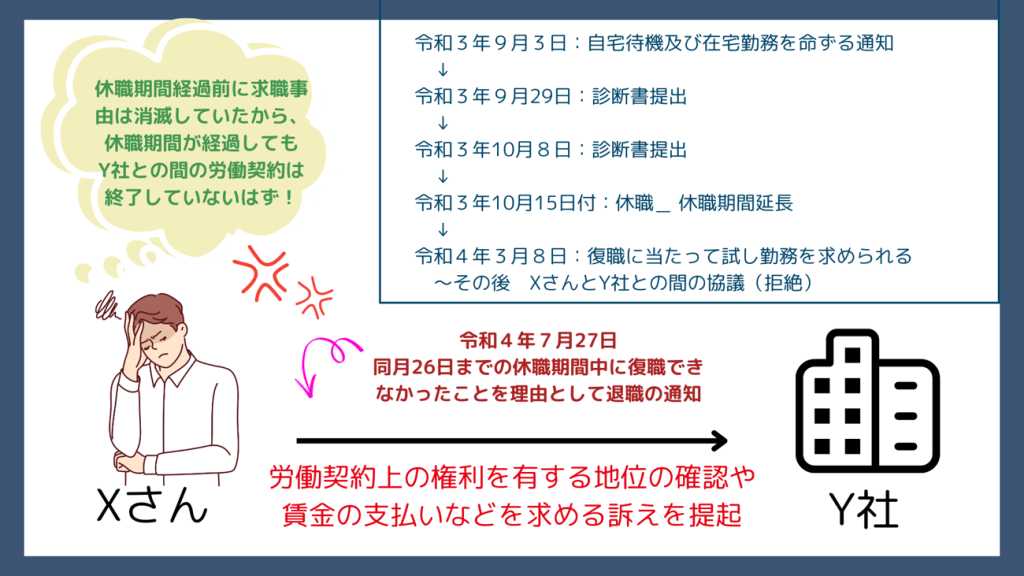

本件は、休職期間満了により退職とされたXさんが、Y社に対して、休職期間経過前に求職事由は消滅していたため、休職期間が経過してもY社との間の労働契約は終了していないなどと主張して、労働契約上の権利を有する地位の確認や賃金の支払いなどを求めた事案です。

何が起きた?

Y社について

Y社は、アンプル・バイアルの製造、品質管理、受託業務等を業とする会社でした。

事業拠点としては、東京都所在の本社と静岡事業所がありました。

Xさんについて

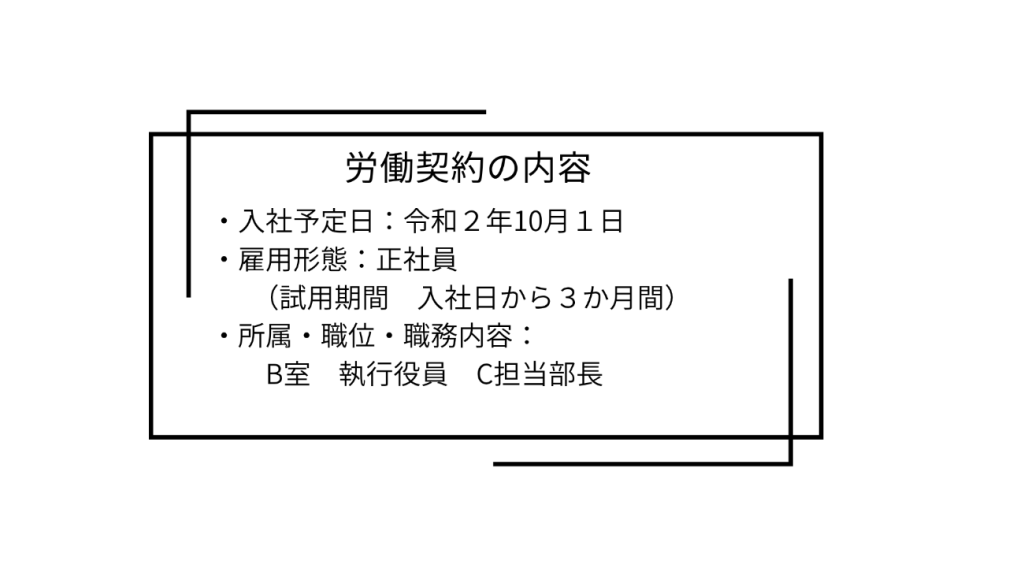

Xさんは、令和2年7月14日、Y社との間で、以下のとおりの労働契約を締結しました。

そして、令和3年1月1日、XさんはY社から、執行役員 C担当部長を命ずる旨の辞令を受けました。

執行役員契約の締結

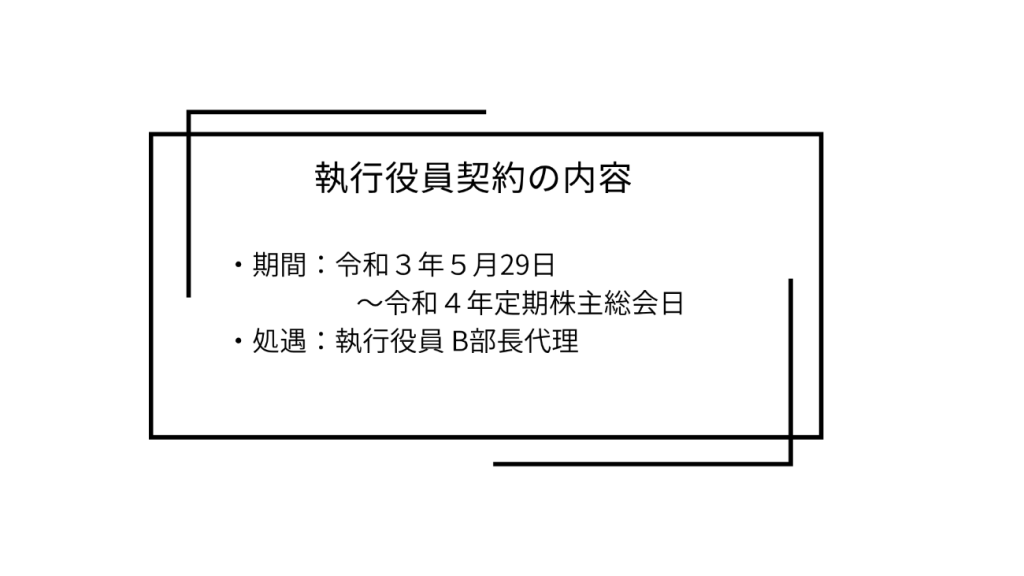

その後、XさんとY社は、令和3年5月28日に、以下のとおりの執行役員契約を締結しました。

そして、Xさんは同日、Y社から、静岡事業所B部長代理兼Bグループ長を命ずる旨の辞令を受けました。

自宅待機、在宅勤務の命令

Xさんは、Y社から令和3年9月3日、自宅待機及び在宅勤務を命ずる通知を受けました。

この通知の理由は、Xさんがメニエール病にり患者しており、目が回る症状があるとの申告をしたこと、従前から相当日数の病気による欠勤があったことなどでした。

Xさん、目が回る症状があるとのことなので、しばらく自宅待機と在宅勤務をしてください。

診断書の提出

Xさんは、令和3年9月29日、Y社に対して、D病院作成の診断書を提出しました。

同診断書には、抑うつ状態により2か月間の自宅療養を要すると記載されていました。

また、Xさんは、Y社に対して、同年10月8日、E耳鼻咽頭科委員作成の診断書等を提出しました。

同診断書には、末梢性めまい症により、同年12月31日まで自宅での安静及び加療を要すると記載されていました。

抑うつ状態などの診断書を提出します。

Xさんの休職

Xさんは、令和3年10月15日付で、Y社から、就業規則40条1項5号及び41条1項4号に基づき、期間を同月18日から令和4年1月16日までの休職とされました。

また、その後は、順次、休職期間が延長されました。

Xさん、就業規則に基づいて休職を命じます。

試し勤務に関する協議

令和4年3月8日、Xさんは、Y社から復職に当たって、試し勤務をするように求められました。そして、XさんとY社との間では、試し勤務の内容等について協議がなされました。

しかし、Xさんは、Xさんの要望が受け入れられない限りは試し勤務に応じることはできない、としてこれを拒絶しました。

Xさん、試し勤務しますか?

私の要求が受け入れられない限り応じられません。

退職の通知

令和4年7月27日、Xさんは、Y社から、同月26日までの休職期間中に復職できなかったことを理由として、就業規則44条1項3号により退職となった旨の通知を受けました。

Xさん、休職期間が満了しましたので退職になりました

訴えの提起

そこで、Xさんは、Y社に対して、休職期間経過前に休職事由は消滅していたため、休職期間が経過してもY社との間の労働契約は終了していないなどと主張して、労働契約上の権利を有する地位の確認や賃金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

Xさんの主張

Xさんは、令和4年2月1日時点で、潰瘍性大腸炎について緩解状態になり、就労可能であったことから、休職期間経過前に休職事由は消滅しており、Y社は同日時点でXさんを復職させるべきであったことから、Xさんを復職させなかったことについて不法行為が成立するなどと主張していました。

Y社の反論

これに対して、Y社は、XさんはY社による治ゆの認定ができるように協力する義務を負っていたにもかかわらず、合理的な理由ないままに試し勤務を拒否し、治ゆの認定をできなくさせたことから、Xさんが復職できなかったのは、Xさん自らの責任によるものであると反論していました。

争点

そこで、裁判では、休職期間の経過前にXさんの休職事由が消滅しており、Y社がXさんを復職させなかったことについて不法行為が成立するのか?が問題なりました

※なお、本件ではその他の点も争われましたが、本解説では省略します。

裁判所の判断

この点について、裁判所は、Xさんが、正当な理由なく、Y社による治ゆの認定ができるように協力する義務を行ったものであり、Y社が復職させなかったことについて不法行為が成立するとはいえない、と判断しました。

本判決のポイント

裁判所はなぜこのような判断に至ったのでしょうか?

以下では本判決のポイントをご紹介します。

復職要件の「治ゆ」とは

まず、裁判所は、復職の要件である「治ゆ」の意義について、

「復職の要件である治ゆとは、原則として、従前の職務を通常の程度に行える健康状態に回復したときを意味し、それに達しない場合には、ほぼ平ゆしたとしても治ゆには該当しない。もっとも、当初、軽作業に就かせれば、程なく通常業務に復帰できる場合には、使用者に、そのような配慮を行うことが義務付けられる場合もあるというべきである。」

と示しています。

従業員側にも会社の治ゆの認定に協力する義務がある

次に、裁判所は

「治ゆの認定手続が就業規則に定められていなくても、治ゆを主張する労働者には、会社による治ゆの認定ができるように協力する義務があると解すべきである。したがって、正当な理由なく、そのような義務を懈怠する場合には、会社による解雇等の不利益を受けることが正当化されるときがある。」

として、休職する従業員側にも治ゆの認定にあたり協力する義務があることを示しています。

Xさんに試し勤務を命ずる必要性や合理性があった

その上で、裁判所は、本件の事情について検討し、

・Y社産業医の意見書では、Xさんの「抑うつ状態は改善しているので、試し勤務を経て正式復職するのが望ましいという意見であったことが認められる」こと

・「Xさんは、自宅待機及び在宅勤務を命じられる前から相当な日数を病気により欠勤していたこと」

・Xさんが「メニエール病、抑うつ状態及び末梢性めまい症などを訴えて、長期間にわたって休職したことが認められること」

などからすれば、Xさんについては、Y社が試し勤務を命じる必要性や合理性はあったものと認められると判断しました。

Xさんは正当な理由なくY社の治ゆの認定に向けた協力義務を怠った

このような検討を踏まえ、裁判所は、本件において、Xさんには、試し勤務を拒否する合理的理由がないにもかかわらず、「正当な理由なく、Y社による治ゆの認定ができるように協力する義務を怠った」と言え、Y社がXさんを「休職から復職させなかったことについて、Y社に債務不履行又は不法行為が成立するとはいえない。」という結論を導いています。

弁護士法人ASKにもご相談ください

休職期間満了による退職取扱をめぐっては、会社と労働者との間でトラブルになることが多々あります。

近年では、復職の可能性を探るべく、会社から労働者に対して「試し勤務」をアプローチすることも増えてきています。この点、本判決は、「治ゆ」を主張する労働者側には、会社がこれを認定できるように協力すべき義務があり、正当な理由なく、この義務を懈怠した場合には、解雇等の不利益も感受しなければならないことを示しており、非常に参考になります。

確かに休職から復職へのハードルは高いものがあり、なかなか「試し勤務」一つをとっても、労使間で協議が整いにくい場面があるかもしれません。

他方で、せっかくの貴重な人材を流出させることも会社としてはもったいないことです。

復職に向けてできる限り従業員側とコミュニケーションを図り、柔軟な対応を心がけることが大切でしょう。

従業員の休職や復職をめぐりお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)