親権者指定協議無効確認の訴えは人事訴訟?【東京家裁令和4年10月20日判決】

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

裁判と聞くと、ドラマなどで放映されている刑事事件の法廷を思い浮かべる方も多いかもしれません。

しかし、民事事件や家事事件では、刑事事件とはまた少し異なる雰囲気と光景、当事者で裁判が進んでいきます。また、民事事件と家事事件の間でも裁判手続はかなり内容が異なっています。

そもそも誰に、どんな内容で裁判を起こすのか?によって裁判手続の種類が決まることになります。例えば、民事訴訟、民事調停、支払督促、労働審判、家事調停、人事訴訟、破産、民事再生、特定調停、民事執行などさまざまな種類があります。

そして、どんな裁判の手続きを利用するのか?によっても、裁判所の種類が決まることになります。例えば、民事訴訟や労働審判、民事執行、破産、民事再生などであれば、地方裁判所を利用することになりますし、少額訴訟や民事調停、支払督促であれば簡易裁判所を利用することになります。

また、家事審判や家事調停、人事訴訟であれば家庭裁判所を利用することになります。

(※裁判所のウェブサイトも参考になります※)

このように裁判では、内容だけでなく、裁判所の種類や申立てに必要な書面などがそれぞれ異なっています。裁判手続を利用したい場合、逆に裁判を申し立てられた場合など、お悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

裁判例のご紹介(親権者指定協議無効確認請求事件・東京家裁令和4年10月20日判決)

さて、今回は、親権者指定協議無効確認の訴えが、人事訴訟法2条柱書に定める「その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え」に当たるとして、人事訴訟として取り扱った裁判例をご紹介します。

どんな事案?

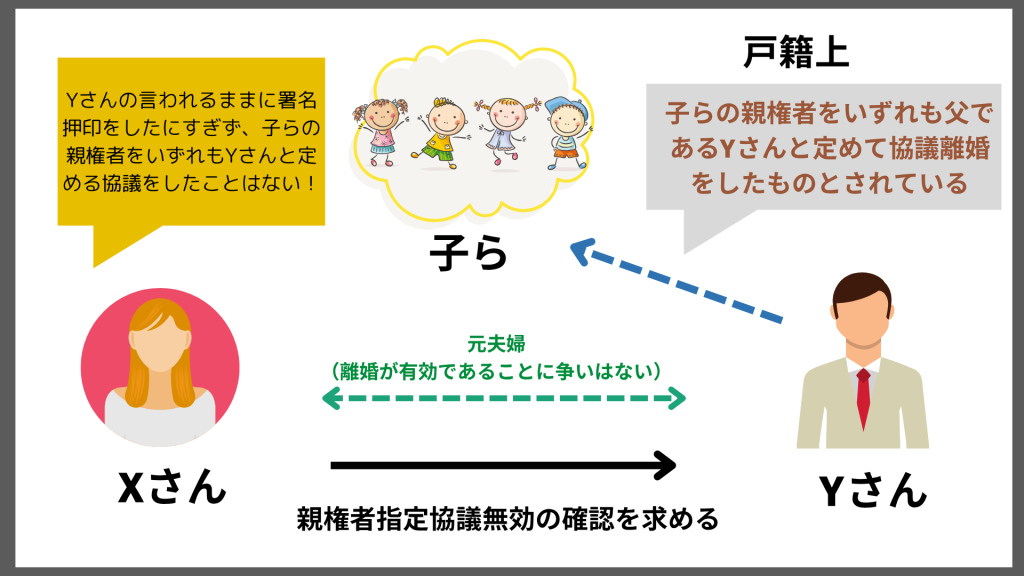

Xさん(女性)とYさん(男性)は、4人の子をもうけた夫婦であり、戸籍上は、子らの親権者をいずれも父であるYさんと定めて協議離婚をしたものとされていました。

もっとも、Xさんは、Xさんの不貞行為を知ったYさんから、白紙の状態の離婚届の用紙を示されて、Yさんの言われるままにこれに署名押印をしたにすぎず、Yさんとの間で、子らの親権者をいずれもYさんと定める協議をしたことはない、と主張して、親権者指定協議無効の確認を求めました。

問題になったこと

Xさんの主張

Xさんは、白紙の状態の離婚の届出に係る届書に署名押印をした認識はあるものの、Yさんとの間で子らの親権者をいずれもYさんと定める協議はしていないので、令和3年4月29日α長に対する届出によってされた子らの親権者をいずれもYさんと指定する協議は無効である、と主張していました。

Yさんの反論

これに対して、Yさんは、XさんとYさんとの間で子らの親権者をいずれもYさんと定める協議がされていたことは明らかである、としてXさんの主張を争っていました。

裁判で問題になったこと

そこで、裁判では、Yさんを子らの親権者と指定する協議が有効であるかどうか?が問題になりました。

裁判所の判断

裁判所は、本件の親権者指定協議無効確認の訴えが、「その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え」(人事訴訟法2条柱書)に当たるとした上で、本件の事情に照らせば、Yさんを子らの親権者と指定する協議が無効であると判断しました。

判決の要旨(ポイント)

人事訴訟として取り扱う

まず、裁判所は、「本件のような親権者指定協議無効確認の訴えは、人事訴訟について定める人事訴訟法2条各号所定の訴えのいずれにも該当するものではないが、同条のいわゆる柱書の「その他の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴え」に当たるものとして取り扱うのが相当である。」として、人事訴訟として扱うことを示しました。

XさんとYさんとの間で協議がなされていたとはいい難い事情が存在する

そして、裁判所は、

- 令和3年4月29日にXさんとYさんとが離婚について話し合うことができた時間は、せいぜい40分程度であったと考えられるところ、その時間で子らの親権者の指定についてまで合意に達することができるとはにわかには想像し難いこと。

- 「妻の母」の氏名は「P5」であるにもかかわらず、本件届書の欄には「P5‘」と記載があるところ、Xさんに本件届書を閲覧する十分な時間が与えられていなかったなどの事情でもない限り、Xさんが自ら母の氏名の誤記を看過することがあるとは、直ちには考え難いこと。

- Xさんに婚氏続称の意向があったのであれば、本件届書の「婚姻前の氏に戻る者の本籍」欄に「妻は元の戸籍にもどる」にチェックがされるなどしているのをXさんがそのままにしておくとは、直ちに考え難いこと。

- YさんはXさんの離婚の届出をしてから間もない令和3年5月7日にXさんを相手方としてXさんと子らとの面会交流に係る面会交流調停を申し立てているところ、このように面会交流の問題が直ちに顕在化するにもかかわらず、本件届書の面会交流及び養育費の取り決めのチェック欄には何らのチェックもされていないのは、不自然というべきこと。

を指摘し、これらの事情を踏まえれば、「令和3年4月29日までに本件届書の「届出人署名押印」欄の「妻」欄を除く各欄の記載を済ませた上で、同日にこれをXさんに示したとするYさんの供述を直ちに信用することには疑問が残るといわざるを得ない一方、同日には白紙の状態の本件届書が示され、それに署名押印をしたとするXさんの主張ないし供述には、不自然ないし不合理なところは格別見当たらない。」と判断しました。

また、加えて、裁判所は、

- Xさんは、令和3年5月6日に戸籍全部事項証明書を取得するまでは、すでに本件届書が提出されていたことや、本件届書に子らの親権者をいずれもYさんと定める旨が記載されていたことを認識しておらず、むしろ、これから子らの親権者をいずれもXさんと定めてYさんと離婚することの検討を進めようとしていたこと。

- Xさんは、令和3年5月7日にYさんを相手方として子らの親権者をいずれもXさんに変更することを求める親権者変更調停を申し立てていること。

を指摘し、「仮にXさんにおいて同年4月29日にYとの間で子らの親権者をいずれもYと定める協議をし、これを認識任用していたというのであれば、Xさんがそれから間もない時期にこのような家事調停の申し立てをするとは考え難い」と示しました。

結論

裁判所は、このような検討を踏まえて、「令和3年4月29日に届出がされたXさんとYさんとの離婚について、XさんとYさんとの間で子らの親権者をいずれもYと定めることの合意がされていたとか、Xさんが子らの親権者をいずれもYと定めることを認識認容していたなどというには、説明の付かないところが多くみられると言わざるを得」ず、「XさんとYさんとの間では子らの親権者をいずれもYさんと定める協議はされていなかったものと認めるのが相当である」として、「令和3年4月29日α長に対する届出によってされた子らの親権者をいずれもYさんと指定する協議は、無効である」と判断しました。

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した裁判例では、親権者指定協議無効確認の訴えが人事訴訟として取り扱われた上で、その協議が無効であるとの判断が示された事案でした。

家事事件は特に複雑な権利関係が絡み合う性質があり、特に裁判の進行も難しい場面がたくさんあります。

家庭の事情だから、と思っていても、その悩みが仕事にまで影響を及ぼしてしまうこともあります。

もし離婚や親権者の指定、面会交流、養育費などについてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

また会社の従業員や役員の方、そのご家族の方がこれらの家族をめぐる法律問題にお悩みを持っていらっしゃる時には、ぜひ従業員お悩み解決サポート(EAP)をご活用ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)