下請法が取適法に変わります!【令和8年1月1日施行】【弁護士が解説】

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

令和7年9月8日、下請法違反によって、公正取引委員会から株式会社ヨドバシカメラに対して「勧告」が行われました。

この勧告については、こちらの記事で解説していますので、ぜひご参照ください。

さて、この下請法が来年(令和8年)1月1日から、取適法に生まれ変わります。

今回は、この改正の内容について、簡単にご紹介します。

*なお、本解説記事は、公正取引委員会ウェブサイト「~改正ポイントの御紹介~ 下請振興法が改正されました!」参考「取適法リーフレット(公正取引委員会)」を参照しています。

下請法はなぜ定められているの?

建設工事などをはじめとして、受託した業務を下請会社に依頼することがあります。

親事業者から下請会社に対して、きちんとした契約書などに基づいて、適正な価格で依頼されていればよいのですが、いわゆる買い叩きのような言動がなされてしまうことも頻繁にみられるところです。

そこで、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を目的として、下請法(正式名称:「下請代金支払遅延等防止法」という法律があり、親事業者などが守らなければならないルールが定められています。

改正により何が変わる?

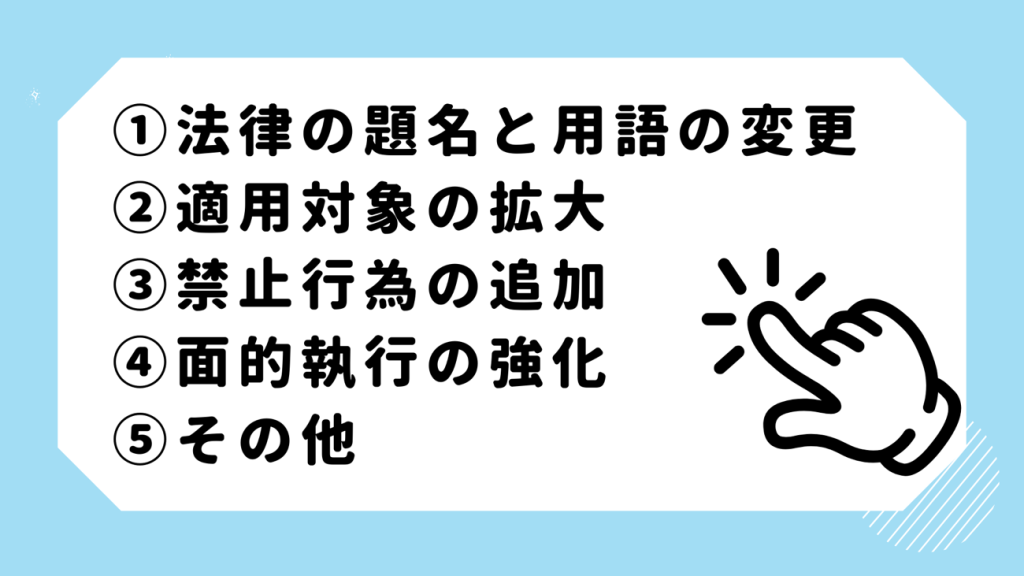

今回、下請法が改正されて、法律の名前やルールの内容などが変わりました。

改正のポイントは大きく分けて5つあります。

①法律の題名と用語の変更

②適用対象の拡大

③禁止行為の追加

④面的執行の強化

⑤その他

以下では、詳しく内容についてみていきましょう。

①法律の題名と用語の変更

法律の題名の変更

まず、これまでの法律では、下請法(正式名称:「下請代金支払遅延等防止法」という名前がついていました。

この法律の名前が、改正によって、取適法(正式名称:「製造委託等に係る中小事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」)という題名に変わります。

用語の変更

次に、下請法で使われていた用語も、取適法では違う用語に変わります。

| 下請代金 | → | 製造委託等代金 |

| 親事業者 | → | 委託事業者 |

| 下請事業者 | → | 中小受託事業者 |

②法律の適用対象

従業員基準の追加

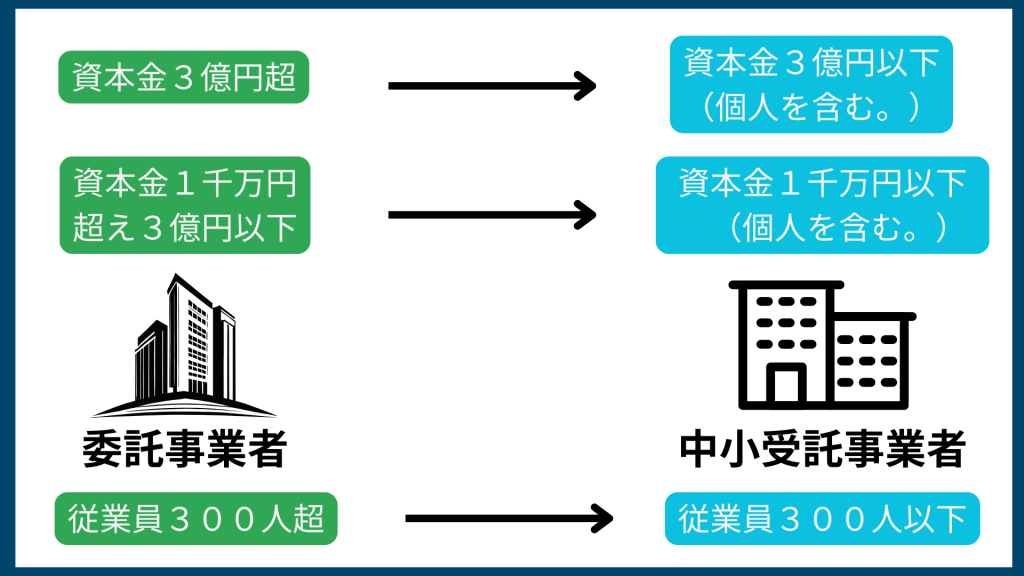

これまで、下請法では、適用される対象取引が、取引の内容と資本金基準によって定められていました。

しかし、適取法では、この資本金基準に加えて、従業員基準(300人、100人)が追加されて、法律の規制や保護の対象が拡充されることになりました。

したがって、適取法が適用される対象取引は、取引の内容と資本金基準または従業員基準により決まることになります。

特定運送委託の追加

また、適取法が適用される対象取引に、製造などの目的物の引渡しに必要な運送の委託も追加されることになりました。

したがって、この意味でも、法律の規制や保護の対象が拡充されたといえます。

具体的には?

今後の法律の適用対象について、簡単に図でまとめてみると、次のような形になります。

【物品の製造・修理委託、特定運送委託、情報成果物作成委託、役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理に限る)の場合】

取引の内容が

▶️製造委託、修理委託、特定運送委託

▶️情報成果物作成委託、役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理に限る)

の場合には、次のいずれかの基準に該当する場合に、取適法の適用対象となります。

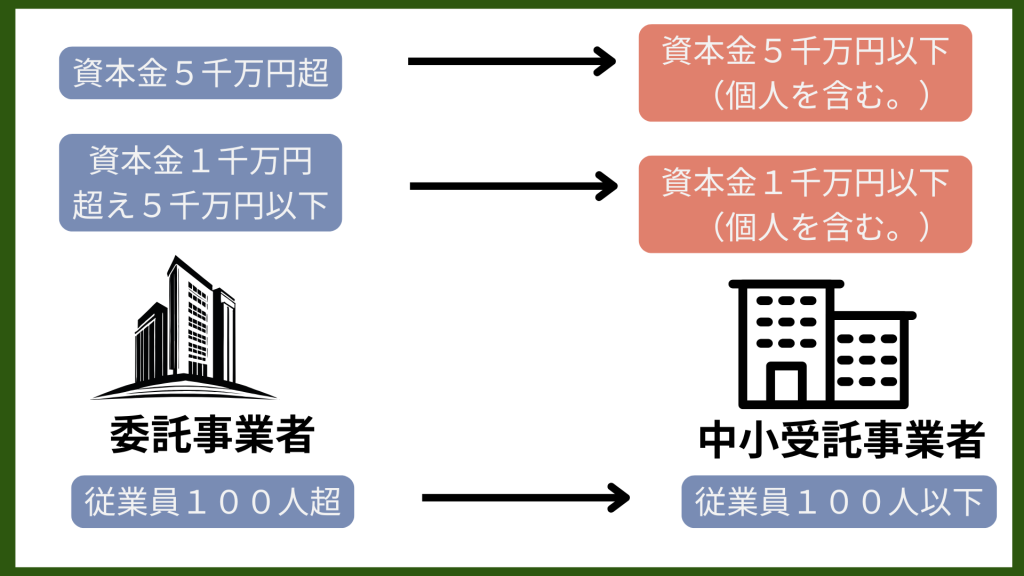

【情報成果物作成委託、役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理を除く)の場合】

取引の内容が

▶️情報成果物作成委託、役務提供委託(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管、情報処理を除く)

の場合には、次のいずれかの基準に該当する場合に、取適法の適用対象となります。

③禁止行為の追加

下請法においても、親事業者側が義務付けられていることや禁止されている事項が定められていました。

そして、適取法では、委託事業者側に禁止される行為が追加されて、さらに規制が拡大されることになりました。

協議に応じない一方的な代金決定が禁止

委託事業者は、代金に関する中小受託事業者との協議に応じないことや、必要な説明を行わないことなど、一方的な代金決定をすることが禁止されます。

手形払などが禁止

また、委託事業者は、中小受託事業者への手形払が禁止されるとともに、その他の支払手段(電磁記録債権など)についても、支払期日までに代金相当額満額を得ることが困難なものが禁止されます。

具体的には?

取適法による委託事業者の義務事項、禁止事項をまとめると、次のようになります。

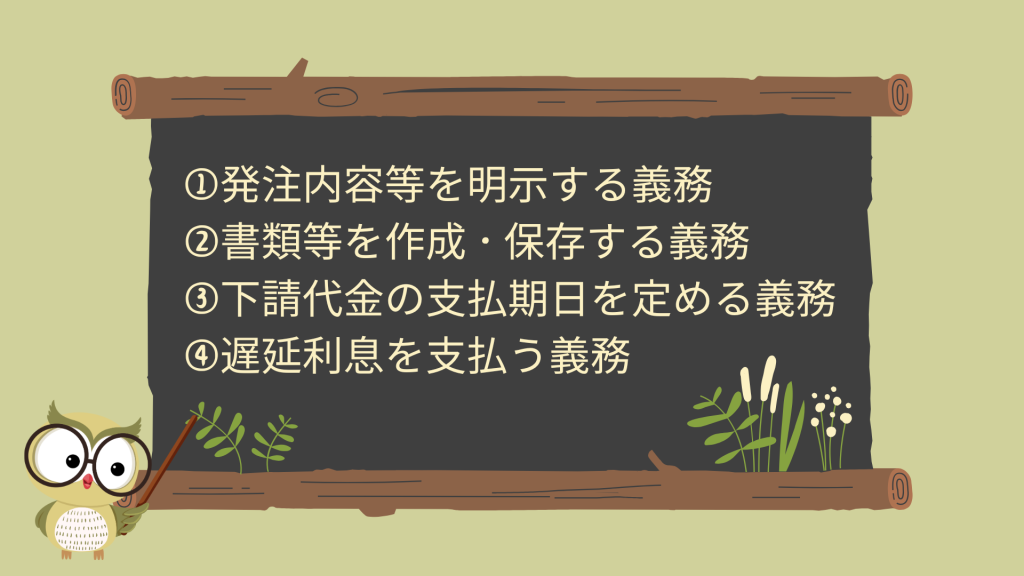

【義務付けられていること】

委託事業者が行わなければならないこと(義務)として、4つのことがあります。

それぞれの義務の具体的な内容は以下のとおりです。

| 委託事業者の義務 | 具体的な内容 |

|---|---|

| ①発注内容等を明示する義務 | 発注にあたり、発注内容(給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法)などを書面または電子メールなどの電磁的方法により明示すること |

| ②書類等を作成・保存する義務 | 取引が完了した場合、給付内容、代金の額など、取引に関する記録を書類または電磁的記録として作成し、2年間保存すること |

| ③下請代金の支払期日を定める義務 | 検査をするかどうかを問わず、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めること |

| ④遅延利息を支払う義務 | 支払遅延や減額などを行った場合、遅延した日数や減じた額に応じ、遅延利息(年率14.6%)を支払うこと |

【義務付けられていること】

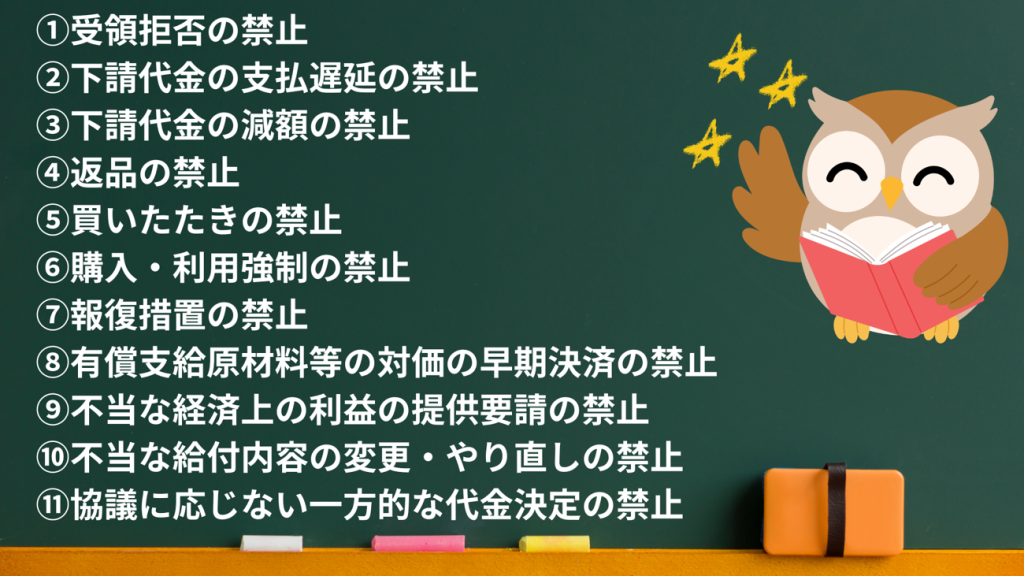

また、委託事業者がしてはならないこと(禁止事項)として、11個のことがあります。

それぞれの禁止事項の具体的な内容は以下のとおりです。

| 禁止される事項 | 具体的な内容 |

|---|---|

| ①受領拒否の禁止 | 中小受託事業者に責任がないのに、発注した物品等の受領を拒否すること |

| ②下請代金の支払遅延の禁止 | 支払期日までに代金を支払わないこと(支払手段として手形払等を用いること |

| ③下請代金の減額の禁止 | 中小受託事業者に責任がないのに、発注時に決定した代金を発注後に減額すること |

| ④返品の禁止 | 中小受託事業者に責任がないのに、発注した物品などを受領後に減額すること |

| ⑤買いたたきの禁止 | 発注する物品・役務などに通常支払われる対価に比べ、著しく低い代金を不当に定めること |

| ⑥購入・利用強制 | 正当な理由がないのに、指定する物品や役務を強制して購入、利用させること |

| ⑦報復措置の禁止 | 公正取引委員会、中小企業庁、事業所管省庁に違反行為を知らせたことを理由に、中小受託事業者に対して取引数量の削減・取引停止など不利益な取り扱いをすること |

| ⑧有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 | 有償給付する原材料等で中小委託事業者が物品の製造等を行っている場合に、代金の支払日より早く原材料等の対価を支払わせること |

| ⑨不当な経済上の利益の提供要請の禁止 | 自己のために、中小受託事業者に金銭や役務等を不当に提供させること |

| ⑩不当な給付内容の変更・やり直しの禁止 | 中小受託事業者に責任がないのに、発注の取消しや発注内容の変更を行ったり、無償でやり直し作業や追加作業を行わせること |

| ⑪協議に応じない一方的な代金決定 | 中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、協議に応じなかったり、必要な説明を行わなかったりするなど、一方的に代金を決定すること |

③面的執行の強化

下請法においても、親事業者側が、法律に定められている義務に違反したり、禁止行為に該当する行為をしたりすると、公正取引委員会から「勧告」することができる(たとえば、速やかに減じた額を支払うことや下請事業者の給付にかかる物を再び引き取ること、下請代金の額を引き上げること、購入させたものを引き取るべきこと、その他の必要な措置をとるべきことなど)ことなどが定められていました。

しかし、今回の改正により、事業所間省庁において、指導や助言ができるようになるほか、報復措置の禁止に係る情報提供先にも事業所管省庁が追加され、法律への違反行為に対してより鋭い目が、委託事業者側に向けられることになりました。

④その他

この他にも、取適法では、

・製造委託の対象物品に金型以外の型等が追加される

・書面交付義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電子めーるなどの電磁的方法による方法とすることが可能となる

といった変更があります。

おわりに〜弁護士法人ASKにもご相談ください〜

さて、今回は、下請法の改正についてご紹介しました。

取適法の適用は、来年(令和8年)1月1日から施行されますので、もうまもなくです。

この改正では、法律で使われていた言葉だけでなく、ルールの内容や規制対象の拡大にも大きな変更がありますので、要注意です。

下請法、取適法についてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

アイキャッチ-150x150.png)