製造物責任とは?【EUでの欠陥製造物に関する責任が問題になった海外判例をご紹介】

Recently updated on 2025-11-01

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

製造物責任とは?

製造物責任法

製造物に欠陥があり、その製造物を使ったところ、事故が発生して怪我をした。

こんな時、被害者としては、製造者に対して責任を追及したいと考えるでしょう。

このような場合に備えて、日本では、民法の特別法として、製造物の欠陥から生じた権利侵害について定めた製造物責任法という法律が存在しています。

製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。

適用の範囲

製造物責任法が適用されるのは、「製造物の欠陥により人の生命、身体または財産に係る被害が生じた場合」とされています(同法第1条)。

ここでいう「製造物」とは、「製造又は加工された動産」です(同法第2条1項)。

例えば、不動産や無体物(役務の提供など)、自然産物などは、製造物責任法の対象外とされています。

責任の相手方

製造物責任法で、いわゆる被告(相手方)になるのは、「製造業者等」です(同法第2条3項各号)。「製造業者等」とは、以下各号に定められた者をいいます。

- ・当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(同項第1号)

- ・自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者(同項第2号)

- ・前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者(同項第3号)

無過失責任

製造物責任法第3条本文では、「製造業者等は、(‥)製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」と定められており、製造業者等の故意や過失が要件とされていません。

すなわち、製造物に「欠陥」があれば、製造業者等は責任を負わなければならないのです(無過失責任)。

欠陥とは

製造物責任法においては、上記の「欠陥」についても明確に定義がされています。

具体的には、「欠陥」とは、「当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。」とされています(同法第2条第2項)。

なお、欠陥は、製造物の引渡時に存在することを要します。

製造物業者等の抗弁

このような製造物責任法に基づく責任追及に対して、製造業者等が出すことができる抗弁には、次のようなものがあります。

| ① | 開発危険の抗弁(同法第4条第1号) | 当該製造物をその製造業者等が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかったこと。 |

| ② | 部品・原材料製造業者の抗弁(同法第4条第2号) | 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠陥が専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。 |

| ③ | 消滅時効(同法第5条) | ・被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から3年間(但し、人の生命又は身体を侵害した場合における損害賠償の請求権の消滅時効については5年間)行使しないとき または、 ・その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から10年を経過したとき(但し、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算する) には時効により消滅する。 |

製造物の欠陥についてお悩みがある場合には弁護士法人ASKにご相談下さい

このように製造物の欠陥をめぐっては、通常の民法の適用ではなく、特別法である製造物責任法が適用されることになります。

主張や立証の構造も通常の訴訟とは異なる点が出てくることでしょう。

果たして製造物責任法に定める各要件に当てはまっているのかどうか?も検討が必要です。

製造物の欠陥により損害を受けた時、製造物責任法についてお悩みがある時には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

外国裁判例のご紹介(欧州連合司法裁判所(先決裁定手続)2024年12月19日判決/Ford Iralia SpA v. ZP and Stracciari Spa(C-157/23))

さて、今回は、EUでの欠陥製造物に関する責任追及において、表示製造者への該当性が問題になった海外裁判例をご紹介してみたいと思います。

※なお、本解説記事は、判例時報第2622号20250701の18頁以下を参照しています。

どんな事案?

Xさんの車両購入

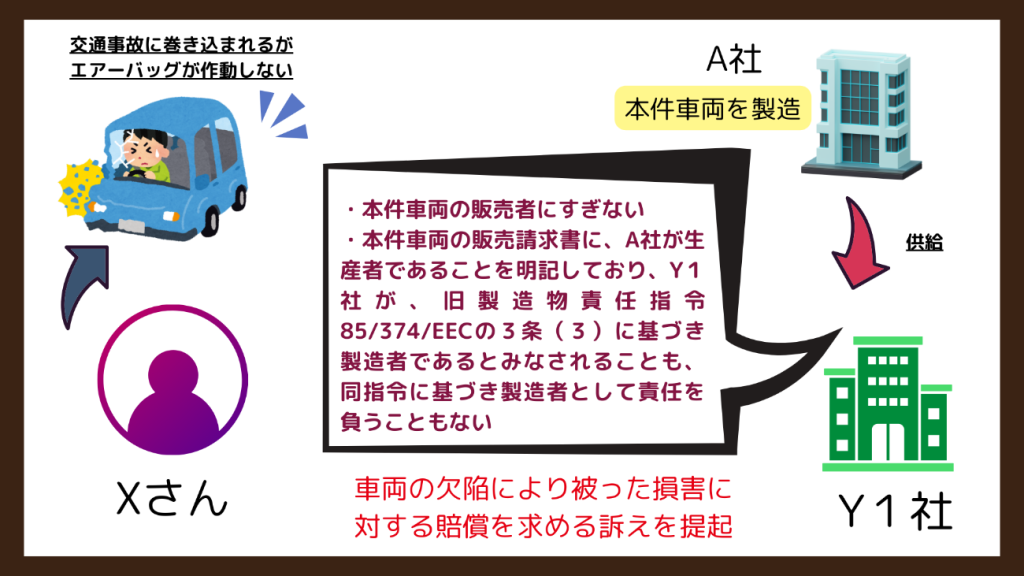

Xさんは、2000年7月、イタリアに設立されたフォード車のディラーであるY2社からフォード車(本件車両)購入しました。

本件車両は、ドイツに設立されたA社によって生産され、A社が生産した車両をイタリアで販売するY1社を通じてY2社に供給されていました。

A社とY1社は同じ企業グループに属しており、いずれの名称にも「フォード」という単語が含まれていました。

事故の発生

2001年12月、Xさんは、交通事故に巻き込まれましたが、その際に、本件車両に装着されていたエアバッグが作動しませんでした。

訴えの提起

そこで、Xさんは2004年1月、XさんはY1社及びY2社に対して、車両の欠陥によりXさんが被った損害に対する賠償を求める訴訟をイタリアのボローニャ地方裁判所に提起しました。

この訴訟において、Y1社は、自己は本件車両の販売者にすぎないと主張していました。また、Y1社は、本件車両の販売請求書に、A社が生産者であることを明記しており、Y1社が、旧製造物責任指令85/374/EECの3条(3)に基づき製造者であるとみなされることも、同指令に基づき製造者として責任を負うこともないと主張していました。

裁判所の判断

2012年11月、ボローニャ地方裁判所は、Y1社が、本件車両に装着されたエアバッグの製造上の欠陥を理由として責任を負うと判断しました。

これに対して、Y1社は、この判決を不服として、ボローニャ控訴裁判所に控訴し、Y1社が事故の責任を免れるためには製造者を訴訟当事者として参加させるよう自ら行為しなければならない、という一審裁判所の判断が誤っていると主張しました。

また、Y1社は、一審裁判所は、Xさんが本件車両の製造者としてのY1社に対する判決を求めたにもかかわらず、販売者としてのY1社に対して判決を言い渡したことは、請求を超えた判決であるとの主張も行いました。

控訴審の判断

2018年12月、ボローニャ控訴裁判所は、Y1社は販売者としての、その立場が訴訟に「関与していない製造者のそれと同視しなければならない」限りにおいて、製造者と同じ責任を適切に割り当てられている、と判断しました。

また、同裁判所は、A社を訴訟に関与させることができなかったため、Y1社は旧製造物責任指令3条(3)前段に従って免責されることはない、とも示していました。

Y1社による上訴とCJEUへの照会

この判決を不服とした、Y1社は、イタリア最高裁判所に上告しました。

そこで、最高裁判所は、販売者が自己の名称、商標その他の識別記号を実際に製品に表示していないにもかかわらず、販売者の名称、商標その他の識別記号が製造者のそれと全部または一部において同一であるという理由のみで、製造者の責任を販売者に拡張するという解釈が、旧製造物責任指令3条(1)と整合するのかどうか?について、欧州連合司法裁判所(CHEU)に照会をするに至りました。

問題になったこと

旧製造物責任指令3条(1)とは

旧製造物責任指令3条(1)では、「製造者」の概念について定めています。

具体的には、「製造者」は、「完成品の製造者、原材料の生産者、または部品の製造者、ならびに自己の氏名、商標その他の識別記号を製造物に表示することによって、その製造者として自己を示す者」をいうとされています。

Y1社が主張していたこと

Xさんの訴えに対して、Y1社は、以下のような主張をしていました。

・そもそも、Y1社は本件車両の販売者にすぎず、本件車両の製造者はA社であること

・加えて、Y1社は本件車両の販売請求書に、A社が生産者であることを明記しており、Y1社が、旧製造物責任指令85/374/EECの3条(3)に基づき製造者であるとみなされることも、同指令に基づき製造者として責任を負うこともないこと

裁判で問題になったこと

他方で、本件においては、A社とY1社が同じ企業グループに属しており、いずれの名称にも「フォード」という単語が含まれているという事情がありました。

そのため、裁判では、Y1社が、本件車両などに「自己の名称、商標その他の識別記号」を表示していないにもかかわらず、Y1社の名称に、A社の名称と同じ「フォード」という単語が含まれていることをもって、旧製造物責任指令3条(1)にいう「(…)商標その他の識別記号を製造物に表示することによって、その製造者として自己を示す者」に該当するという解釈を受けることになるのかどうか?が問題になったのです。

連合司法裁判所(CHEU)の判断

この点、イタリア最高裁判所からの照会を受けた連合私法裁判所(CHEU)は、「販売者が自己の氏名、商標その他の識別記号を製品に物理的に付していないが、製品に付された商標が、販売者および製造者のそれぞれの氏名と同じである場合」においても、欠陥製造物の販売者は、旧製造物責任指令3条(1)にいう「(…)商標その他の識別記号を製造物に表示することによって、その製造者として自己を示す者」に当たると解釈するのが相当である、との判断を示しました。

※以下、判例時報第2622号20250701の18頁以下より判決文を引用※

「旧製造物責任指令3条(1)の明確な文言から、製造者を自称する者が製造過程に関与することは、同規定の意味において「製造者」として分類されるために必要ではないことが明らかである。本件では、イタリアにおける欠陥製品の正規販売代理店であるY1社は、本件製品に自己の名称、商標その他の識別記号を物理的に付していない。製造者の名称に対応するものである「フォード」という商標は、本件製品の製造過程において付されたのである。そのため、本件商標が販売社の名称の特徴的要素と一致しているという事実が、販売者を旧製造物責任指令3条(1)項の意味における「自己を製造者であるとして示す者」として分類するのに十分であるかどうかを判断する必要がある。

確かに、上記規定の文言は、製品に自己の氏名、商標その他の識別記号を「表示することによって…自己…を製造者として示す」者に言及することで、その者による積極的な措置が必要であることを示唆しているようにも見える。しかし、この規定は、本質的には、製造過程に関与している、またはその責任を負っているという印象を与えるために、製品に自己の氏名、商標その他の識別記号を付している者の行為に関連していることに留意すべきである。その観点から、その者が問題の製品を販売している場合、その者が実際に製品にそのような文言を付したのか、またはその者の名称に製造者が製品に付した製品者の名称に対応する文言が含まれているのか、は関係ない。いずれの場合においても、販売者は、問題の文言と販売者自身の名称との類似性を利用して、消費者に対して製品の品質について責任を持つ者として自己を提示し、製品が製造者によって直接販売された場合に消費者が持つだろう信頼に匹敵する信頼を生み出す。

上記を踏まえると、旧製造物責任指令3条(1)は、欠陥製品の販売者は、「自己を製造者であるものとして示す者」であり、このことは、販売者が自己の氏名、商標その他の識別記号を製品に物理的に付していないが、製品に付された商標が、販売者および製造者のそれぞれの氏名と同じである場合にも該当すると解釈するべきである。」

ポイント

本件において、Xさんから製造物責任を問われたY1社は、本件車両を製造したのはA社である上、本件車両などに自社が製造者として名称などを付したわけではないのだから、製造物責任は負わないと反論していました。

しかし、裁判では、Y1社が物理的に製造物上に名称などを付していなかったとしても、結果的に自己の名称が製造物上に表示されているような場合には、消費者保護の観点から、「自己を製造者であるものとして示す者」(いわゆる表示製造者)として責任を負うことになるという判断が示されています。

本件のA社とY1社のように、同じグループ会社に所属する会社の場合、会社名の中にグループ企業の名称が付されていることが多々あります。本判決に照らすと、そのような場合には、消費者保護の観点から、広い範囲で製造物責任が認められる可能性があります。この意味において、本判決の示す内容は、日本の企業運営でも見逃せない点だといえるでしょう。

弁護士法人ASKにご相談ください

今回は、製造物責任に関わる海外判例をご紹介しました。

製造物責任に関する問題は、自動車や薬品、電子機器などを中心として、日本でも度々問題になるところです。会社の視点においては、特に製造物責任法が無過失責任であるという点で、裁判になった場合の主張や立証の方法にやや特殊な点もあります。

製造物責任をめぐりお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

アイキャッチ-150x150.png)