投稿から10年以上経過!ブログの削除請求は認められるか?【名古屋地裁令和6年8月8日判決】

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

SNSの普及により、今では誰もが気軽に思いや考えを発信したり投稿したりすることができるようになりました。

このような投稿等は便利な一方で、時に周りの人を不快にさせたり、傷つけてしまったりすることもあります。

近年では、特にインターネット上の誹謗中傷などをめぐる問題が取沙汰されるようになっており、規制も進んでいるところです。

たとえば、今年(令和7年)4月には、プロバイダ責任制限法(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」)が改正され、法律の名称も「情報流通プラットフォーム対処法」(「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」)に変更されました。

情報流通プラットフォーム対処法では、SNSや掲示板の書き込みなどにより権利侵害がなされた場合に、プラットフォーム事業者やプロバイダ、サーバの管理・運営者等の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任が免責される要件を明確化するとともに、プラットフォーム事業者等に対する発信者情報の開示を請求する権利、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続について定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務が定められています(総務省HP:「インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)」参照)。

情報発信をめぐるルールはこれからも増々厳しいものになっていくと思われます。

常に新しい法規制をキャッチし続けられるように注意が必要です。

裁判例のご紹介(削除請求事件・名古屋地裁令和6年8月8日判決)

さて、今回は、ブログの投稿から約10年以上が経過している投稿記事について、削除請求が認められるのか?が争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

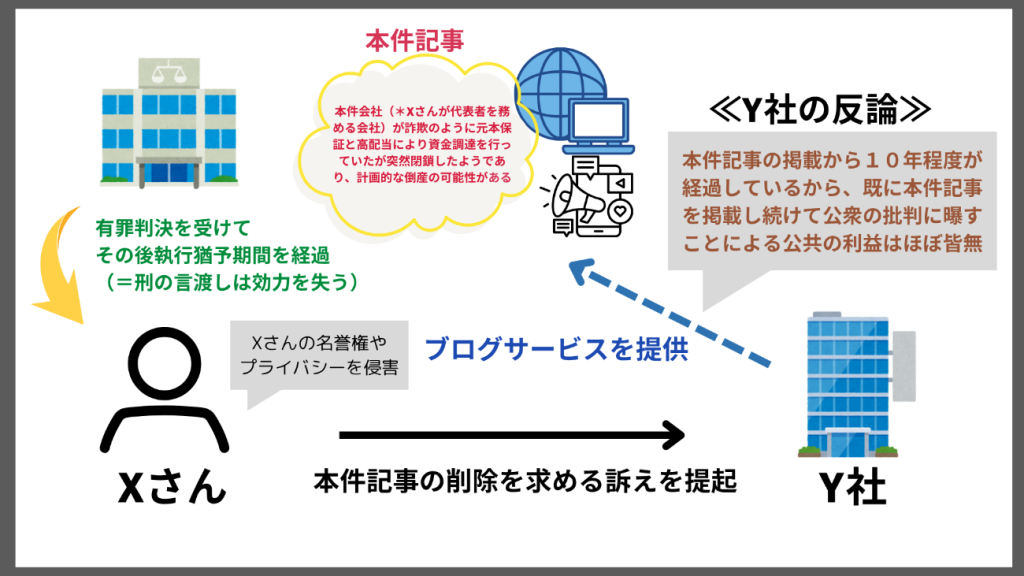

この事案は、Xさんが、Y社の提供するブログサービスを利用したブログに投稿された記事について、Xさんの名誉権やプライバシーを侵害するものであると主張して、Y社に対し、記事の削除を求めた事案です。

何が起きた?

ブログへの本件記事の掲載

平成25年4月20日頃、Y社の提供するブログサービス「Blogger」を利用したブログに、本件記事が掲載されました。

本件記事は、Xさんが代表取締役を務める会社(本件会社)の倒産詐欺等を表題としたものでした。

そして、本件記事の内容としては、“本件会社が詐欺のように元本保証と高配当により資金調達を行っていたが突然閉鎖したようであり、計画的な倒産の可能性がある”などというものでした。

Xさんに対する有罪判決の確定

Xさんは、平成26年12月24日、本件会社の業務に関して、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)違反の罪で、懲役2年、5年間執行猶予の有罪判決の言渡しを受けました(判決確定)。

犯罪事実の内容は、Xさんが本件会社の業務に関して、法定の除外事由がないのに、平成23年10月5日頃から平成24年11月26日頃までの間、25回にわたり、Xさんの管理する預金口座に振込みを受ける方法により、不特定かつ多数の相手方5名から、元本を保証するとともに配当を支払うことを約して現金3310万円を受け入れ、もって業として預り金をしたというものでした。

執行猶予期間の経過

Xさんは、この判決の後、執行猶予を取り消されることなく5年間の執行猶予期間を経過し、この判決による刑の言渡しは効力を失いました。

Xさんに関する状況

その後、Xさんは、中古パソコンの販売を行う事業を営むため、再び起業する準備を開始していました。また、本件会社は、現在も存続しており、Xさんは、その代表取締役として登記されていました。

しかし、現在でもインターネット上の検索サイトでXさんの氏名をキーワードとして検索すると本件記事が表示される状況にありました。

訴えの提起

そこで、Xさんは、本件記事がXさんの名誉権やプライバシーを侵害するものであると主張して、Y社に対し、本件記事の削除を求める訴えを提起しました。

何が問題(争点)になった?

Xさん側の主張

この裁判において、Xさんは、

・「本件記事の掲載から10年程度が経過している」ことに照らせば、「既に本件記事を掲載し続けて公衆の批判に曝すことによる公共の利益はほぼ皆無であって、もはや公共性は失われている」

などとして、Y社に本件記事の削除を求めていました。

Y社側の反論

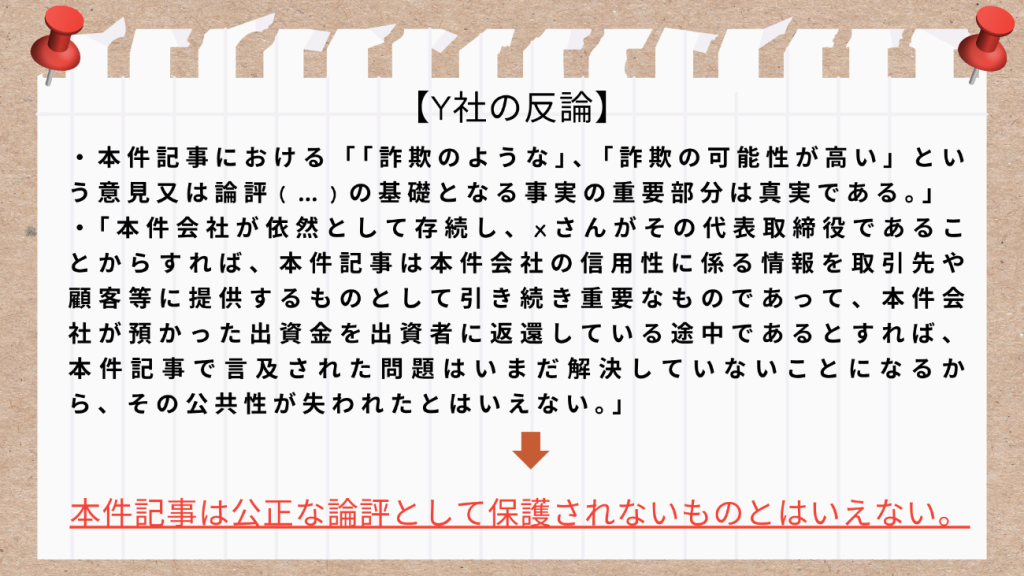

これに対して、Y社側は、

・本件記事における「「詐欺のような」、「詐欺の可能性が高い」という意見又は論評(…)の基礎となる事実の重要部分は真実である。」

・「本件会社が依然として存続し、Xさんがその代表取締役であることからすれば、本件記事は本件会社の信用性に係る情報を取引先や顧客等に提供するものとして引き続き重要なものであって、本件会社が預かった出資金を出資者に返還している途中であるとすれば、本件記事で言及された問題はいまだ解決していないことになるから、その公共性が失われたとはいえない。」

などと反論していました。

争点

そこで、裁判では、本件記事が公正な論評に当たらないことが明白といえるのかどうか?が問題(争点)となりました。

※なお、その他の争点については、本解説記事では省略しています。

判決の要旨

意見又は論評による名誉権侵害を理由とする削除請求についての判断枠組み

まず、裁判所は、削除請求の判断枠組みについて、過去の判例(いわゆる「北方ジャーナル事件」: 最高裁昭61年6月11日判決)を参照して以下のとおり述べました。

「事実の摘示による表現行為の差止めは、公共の利害に関する事項に係るものについては、その表現内容が真実でなく、又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときに限って許されると解される(最高裁昭和56年(オ)第609号同61年6月11日大法廷判決・民集40巻4号872頁参照)。」

意見又は論評が公正な論評に当たらないことが明白な場合に差止が許される

そして、裁判所は、本件記事が「意見又は論評」に当たることを認めた上で、意見又は論評は、「公正な論評」に当たらないことが明白な場合に差止めが許されるという判断枠組みを示しました。

「本件記事は、本件会社が元本保証と高配当により資金調達を行っていたという事実を前提として、本件会社について「詐欺のような」、「詐欺の可能性が高い」などという意見又は論評に及んだものと認められる。

そして、意見又は論評については、その対象の社会的評価を低下させるものであっても、それが公共の利害に関する事項に係り、専ら公益を図る目的に出たものであり、その前提としている客観的事実の主要な点につき真実の証明があり、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない場合には、公正な論評として名誉権侵害の違法性を欠くと解される(最高裁昭和60年(オ)第1274号平成元年12月21日第一小法廷判決・民集43巻12号2252頁参照)。

以上を踏まえると、他人の社会的評価を低下させる意見又は論評の差止めは、当該意見又は論評が公正な論評に当たらないことが明白である場合、すなわち、それが公共の利害に関する事項に係るものでないこと、専ら公益を図る目的に出たものでないこと、又は、その前提としている客観的事実の主要な点が真実でないことが明白であるか、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものであることが明白である場合において、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときに限って許されると解するのが相当である。」

本件記事は公正な論評であった

この判断枠組みの上で、裁判所は、Xさんが有罪判決を受けたことや新聞報道がされていたことなどからすれば、当時は本件記事は公正な論評であったといえる、と判断しました。

「(…)Xさんが、不特定多数の者から元本を保証するとともに配当を支払うことを約して現金を受け入れたことにより有罪判決を受けていること、本件会社が元本保証と高配当をうたって全国から約6億円を集めて事業を停止した旨の新聞報道がされていること(…)からすれば、上記事実の主要な点は真実であると認めるべきであり、また、上記の有罪判決や新聞報道の時点においては、上記事実は公衆の正当な関心事として公共の利害に関する事項に当たるものであったというべきであって、本件記事の記載内容自体も、Xさんに対して人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものとは認められないから、本件記事は公正な論評に当たるものであったというべきである。」

もはや公共の利害に関する事項に係るものとはいえないことが明白である

しかし、裁判所は、本件記事の掲載からこの裁判の高騰弁論終結日までにもはや11年以上が経過していることなどに照らせば、「もはや公共の利害に関する事項に係るものとはいえないことが明白」であると判断しました。

「もっとも、上記の有罪判決の言渡しは平成26年12月24日であり、上記の新聞報道は平成25年4月20日付けで、本件記事の掲載も同日頃であって、本件の口頭弁論終結日までに、前者からは9年半以上、後者からは11年以上が経過している。確かに、本件記事が前提とする本件会社の行為には社会的な影響があり、これを出資法違反の犯罪事実とする有罪判決が言い渡されているものの、出資法違反の点については、前提事実(3)のとおり、執行猶予を取り消されることなく5年間の執行猶予期間を経過したことにより、上記判決による刑の言渡しは効力を失い、その時点から更に4年半以上が経過している。また、本件記事は、本件会社の上記行為等や告訴状が提出されている事実に基づいて、本件会社が詐欺のように資金調達を行っており、捜査が行われるか注目であるなどと言及したものであって、上記判決によって本件会社やXさんに係る刑事手続が終了した後にまで長期間にわたって閲覧され続けることを想定して投稿されたものであるとは認め難く、本件記事に引用された新聞記事(…)もインターネット上で一般的に閲覧できる状態ではなくなっており、本件会社の上記行為が上記判決後も継続的に社会の関心事となり続けていることをうかがわせるような事情は見当たらない。そうすると、本件記事が前提とする本件会社の上記行為に係る事実は、本件の口頭弁論終結日の時点においては、公的な立場にあるわけでもないXさんの社会的評価を低下させる意見又は論評である本件記事を今後も長期にわたり掲載し続けることを正当化するに十分な程度に公衆の正当な関心事であるとはいえず、もはや公共の利害に関する事項に係るものとはいえないことが明白であると認めるのが相当である(…)。」

結論

このような検討を踏まえ、裁判所は、Xさんが求めていた本件記事の削除を認めました。

「以上のとおり、本件記事は、Xさんの社会的評価を低下させるものであり(…)、本件の口頭弁論終結日の時点においては公正な論評に当たらないことが明白であって(…)、これによりXさんが著しく回復困難な損害を被るおそれがあると認められる(…)ことからすれば、(…)名誉権の侵害を理由とするXさんの削除請求を認めるべきである。」

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した裁判例では、かつては「公共の利害に関する事項」にあたるものといえたブログの記事が、その後10年以上の時を経て、もはや「公共の利害に関する事項」には当たらないとして、削除請求が認められた事案でした。

冒頭でも述べたとおり、最近ではSNS上での発信について、名誉権やプライバシー侵害が問題になるケースが増えています。

インターネット上でブログなどをはじめとするメッセージを発信するときには、常に注意しなければなりません。

また逆に権利を侵害されてしまった場合にも速やかに対処しなければなりません。

お悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)