パソコンの私的利用を理由に解雇?【明和住販流通センター事件】

- 当社は川崎市内で不動産業を営んでいます。ある従業員が、上司に対して非常に失礼な内容のメールを送ったため、それを理由に懲戒処分をしました。本人は、懲戒処分に非常に不服そうにしており、反省しているのかどうか疑問でした。その後、どうやら、この従業員が、月に300から600時間も私的なサイトを見ていることがわかりました。これが本当であれば、全く仕事をしていないことになります。もう解雇もやむを得ないと考えています。

- 解雇は、客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合には無効とされてしまいます。解雇が無効になれば、本人は従業員の地位があったこととなるため、職場に復帰することになるのみならず、その間に支払われていなかった給料も遡って支払う必要があります。さらに付加金というペナルティーの支払い義務も生じることになります。

今回のご質問ですが、果たして「月300から600時間も私的なサイトを見ている」(休日を含み、毎日10時間から20時間、私的なサイトを見ていたことになります)ということが現実的でしょうか。ブラウザで複数のタブを開いていたときに多重カウントしていたり、そもそも「私的なサイトを見ている」と証明ができるできるかどうかを慎重に検討する必要があります。一旦思い込みで処分を進めてしまうと、後で引き返すことは非常に困難になります。思い込みによる処分は「客観的合理的理由を欠」くと評価されてしまう可能性が高くなってしまいます。

詳しくは企業側労働問題に強い弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

仕事上でプライベートでもパソコンやスマホをはじめとする電子機器が欠かせないツールとなってきました。

電話ですら固定電話機を離れ、クラウドPBX(インターネット経由で電話機能を利用できるサービス)に移行している企業も増えてきています。

他方で、パソコンなどの性能や機能等が向上すればするほど、「あなたへのおすすめ」といった業務とは関連のない情報が、仕事中に出てきてしまい、ついつい好奇心が向いてしまうこともあります。

特に最近ではウイルスのあるファイルが仕込まれている偽情報も多数出回っていることから、従業員に会社貸与のパソコンを用いた私的な検索などをされてしまうと、会社に被害が生じてしまうおそれもあります。

このような観点からは、電子機器の利用について、従業員に対する適切な教育や研修を行うとともに、利用に関する明確な社内ルールなどを定めておくことが大切ともいえます。

裁判例のご紹介(明和住販流通センター事件・東京地裁令和6年3月21日判決)

さて、今回は、パソコンの私的利用などを理由として解雇されてしまった元従業員が、解雇は無効であると主張して、会社を訴えた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

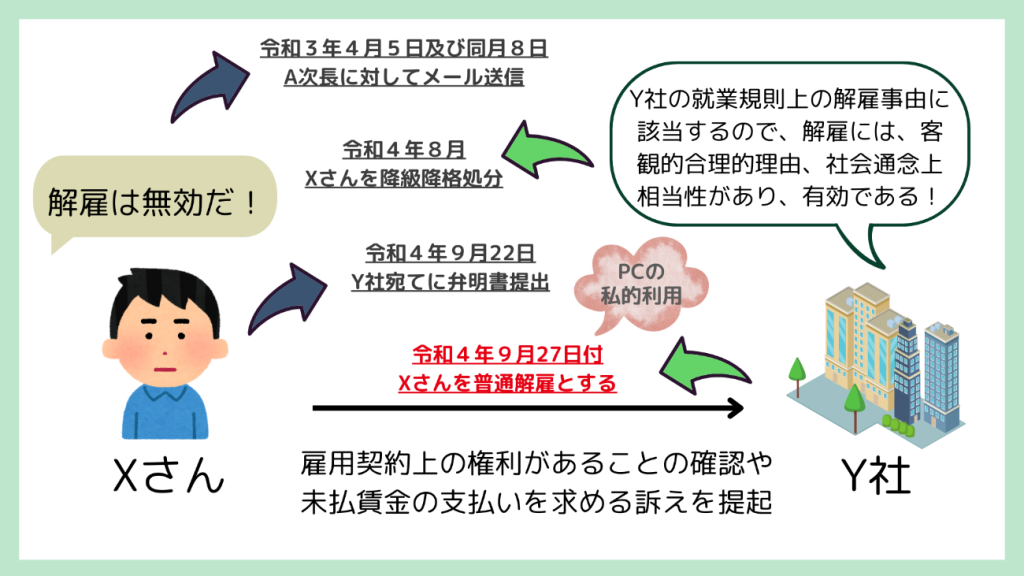

この事案は、Y社と雇用契約を締結し、従業員として勤務していたXさんが、パソコンの私的利用などを理由として行われた解雇は無効であると主張して、Y社に対し、労働契約上の地位にあることの確認や未払賃金の支払いなどを求めたものです。

何が起きた?

Y社について

Y社は、不動産の売買、賃貸、仲介、管理等を目的とする会社でした。

Xさんについて

Xさんは、平成17年10月からY社において正社員として勤務していました。

なお、Xさんは、腎臓疾患を患って以降、病気療養を理由とする時短勤務をしていました。

Y社の人事評価制度においては、病気療養中につきバックアップが必要な職員としてRクラスとされ、降級昇格処分前はR―S1クラスにありました。

しかし、業務内容についての特段の制限は受けておらず、特例措置として、実際の時短勤務後の所定労働時間で換算したよりも低い減額割合(6%)が適用されていました。

病気療養で時短勤務をしていましたが、業務内容の制限はありませんでした。

Xさんに対する懲戒処分

Xさんは、令和4年8月、Y社から、Xさんが令和3年4月5日及び同月8日に上司であるA次長に対して「ストレスを感じ」「気持悪い」「頼りにならないにも程がある」などの表現が含まれたメールを送信したことを理由として、令和4年9月21日以降、XさんをS1クラスからS2クラスに降格し、時短調整前の基本給35万6000円から2万円減給する処分(本件降級降格処分)を受けました。

これにより、減額割合が時短勤務の時間に見合った13%となりました。

なお、Y社がXさんに対して交付した懲戒処分通知書では、XさんからA次長に対して送付されたメールが、ハラスメント及び脅迫に該当し、就業規則の定めによりXさんを懲戒処分に付すという内容が記載されていました。

Xさんのメールはハラスメントなので、懲戒処分に付し、降給降格処分をします。

弁明書の提出

これに対して、Xさんは、令和4年9月22日、Y社に対して、メールに不適切な表現が混じっていたことについは謝罪の意思を示しつつ、本件降級降格処分は、以前にXさんとトラブルになった職員への懲戒処分が訓戒であったことなどに照らし、平等取扱いの原則から均衡を失するのではないかと考えること、メールの送信からすでに1年半近くが経過し、当事者同士も以前の関係に戻っていることからみて、このタイミングで処分をする必要性はなかったなどとして、本件降級降格処分について再度の検討をお願いしたい旨の弁明書を提出しました。

メールに不適切な表現があったのは申し訳ございません。でも降給降格処分は、他の件とのバランスが取れておらず、再考をお願いします。

Xさんの解雇

ところが、Xさんは、令和4年9月27日、Y社から同日付での普通解雇を通知されました。

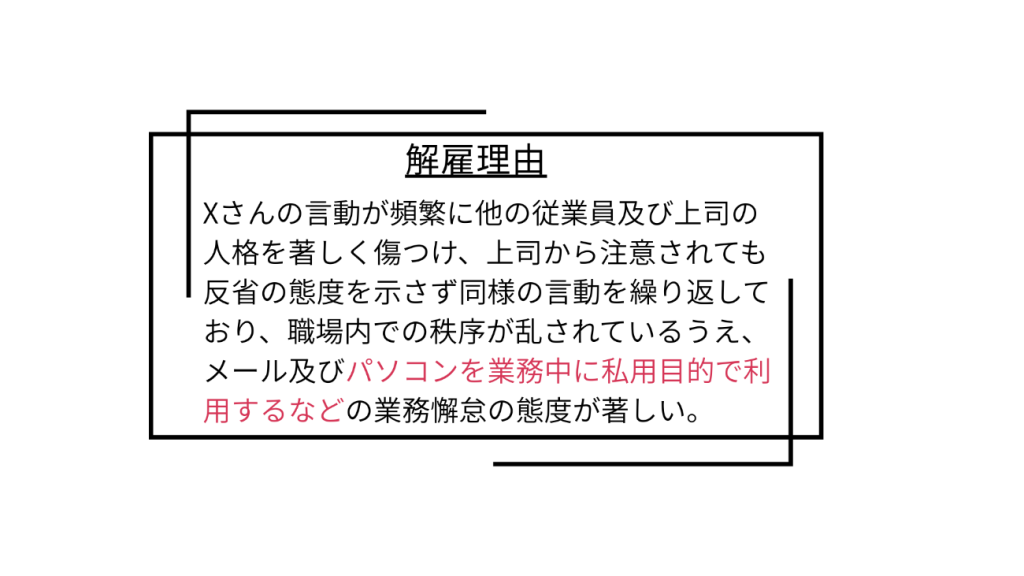

解雇通知書には、解雇理由として以下の内容が記載されていました。

また、Y社が、その後Xさんに対して交付した同年10月7日付「解雇理由書」では、解雇理由として、ハラスメント行為及び業務命令違反、パソコンの使用目的での利用、職務能力欠如などが、就業規則の各条項に違反すると記載されていました。

訴えの提起

そこで、Xさんは、Y社による解雇は無効であると主張して、Y社に対し、労働契約上の地位にあることの確認や未払賃金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

何が問題になったか?(争点)

Xさんの主張

Xさんは、そもそもXさんには解雇事由がなく、Y社により行われた本件解雇は無効である、と主張していました。

Y社側の反論

これに対して、Y社側は、就業規則の規定に基づいて解雇しており、解雇事由も存在することから、本件解雇は有効であると反論していました。

なお、Y社は、解雇事由として、ハラスメント行為や業務命令違反、職務能力の欠如を挙げていたほか、Xさんが令和4年6月から8月までの間に、毎月300時間から600時間程度業務に関係なく私的にパソコンを使用しており、Xさんの各月の労働時間が約125時間であることからすれば、その何倍もの時間を私的なインターネットの閲覧等に費やしていたこと(就業時間中の私的行為)を挙げていました。

争点

そこで、裁判では、Xさんについて解雇事由が認められ、本件解雇が有効であるといえるのかどうか?が問題になりました。

※なお、この他の争点については、本解説記事では省略しています。

裁判所の判断

裁判所は、本件においてY社が主張するような解雇事由はなく、Xさんに対する解雇は無効であると判断しました。

判決の要旨(ポイント)

裁判所はなぜこのような判断をしたのでしょうか?

以下では、本判決の要旨をご紹介します。

就業時間中の私的行為は認められない

Y社は、Xさんに対する解雇が有効である理由として、「Xさんが令和4年6月から8月までの間に、毎月300時間から600時間程度業務に関係なく私的にパソコンを使用していた」ことを挙げていました。

しかし、裁判所は、

「上記主張は、Xさんが所定労働時間の数倍に及ぶ時間についてパソコンを私的に閲覧していたというものであり、現実的にあり得ない荒唐無稽な主張である。また、上記証拠については、その時間数からしても、パソコンで画面を表示した時間数が表示され、同時に表示している場合は重複した時間数が計上されているものと推認できる上、Y社が主張するものが真に業務に関係ない画面であるか否かも判然としない。したがって、上記証拠をY社が主張する上記事実を認定するための証拠として採用することはできず、他にY社主張の上記事実を認めるに足りる証拠はない。」

として、Y社の主張を排斥しました。

また、裁判所は、

「仮に、Xさんが業務に関係ないことをしていたのであれば、Y社としては、注意指導をしてこれを改善させるべきであるところ、こうした事実を認めるに足りる証拠はないし、Xさんの担当業務が著しく滞っていたといった事実を認めるに足りる証拠もない。」

という点も加えて指摘しています。

Xさんに解雇事由は存在しない

この他にも、Y社は、解雇事由として、ハラスメント行為や業務命令違反、職務能力の欠如といった点も挙げていましたが、裁判所は、

「Y社が解雇事由として主張する事実は、いずれも解雇事由足りえないものである。」

として、Y社の主張を排斥しています。

また、裁判所は、

「なお、(…)Xさんに一部不適切な言動等が認められるものの、Y社から注意指導をされながらも、これを繰り返したといった事実を認めるに足りる証拠はないから、Xさんについて改善の余地がなかったとはいえない。また、Xさんは、本件メールを理由として令和4年8月に本件降給降格処分を受けているから、Y社においても、本件降給降格処分当時、Xさんに解雇事由はないと認識していたといえるし、Xさんに対し改善の機会を与える趣旨のものと評価することができる。しかしながら、その後の出来事として、XさんがY社に対して本件弁明書を提出したことについては、本件降給降格処分の再検討を求めるなど反省の態度にやや疑問を生じさせる記載があるものの、この限度にとどまり新たに非違行為をしたとかトラブルを生じさせたということまではできない。また、Y社は、本件降給降格処分後に、(…)就業時間中の私的行為が発覚したことから本件解雇に及んだ旨主張するが、これが解雇事由にならないことは上記(…)で説示したとおりである。」

ということも併せて指摘しており、この判示は大変参考になります。

Xさんの解雇は無効

よって、裁判所は、以上の検討から、

「Xさんは、Y社の就業規則上の解雇事由に該当せず、本件解雇は、客観的合理的理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合に該当するから無効である。」

という結論を導いています。

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した事案では、業務中の私的なパソコンの使用などを理由として行われた解雇の有効性が争われていました。

しかし、判決では、会社側の主張が「現実的にあり得ない荒唐無稽な主張」として一蹴されており、解雇が客観的な事実に基づく合理的なものでなければならないことを改めて知らされるものとなっています。

従業員の解雇をめぐっては、本当に解雇事由に該当する事実が存在するのかどうか?解雇に向けた手続に問題はないかどうか?などを慎重に検討していく必要があります。

労使紛争を未然に防ぐためにも、従業員の方に対する解雇をお考えの場合には、事前に弁護士に相談しておくことがおすすめです。

従業員トラブルについてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)