定年後再雇用の従業員の賃金は変更できるの?【日本サーファクタント工業事件】

- 当社は、川崎市内で化学工場を運営しています。高齢者雇用安定法により高齢者の雇用機会の確保が義務付けられたことから、当社でも、定年後再雇用の制度を開始しました。ただ、定年間近の者は給料が高く、再雇用後の給料はかなり目減りしてしまうことに不満が出ることが予想されます。どのような点に気をつければよいでしょうか。

- 高齢者雇用安定法では、①定年を65歳まで引き上げる、②定年後65歳までは就労機会を希望する従業員に雇用機会を提供する(定年後再雇用)、③定年制度を廃止する、などの施策をもとめています。もっとも、定年後再雇用を選択した際に支払われる金銭については、労使間の協議に基づき決定することになります。したがって、ケースによっては結果的に大幅に減額になることはあり得るものの、事業者としては、制度を利用する高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮し、業務内容に応じた適切なものとなるよう努める必要があります。

詳しくは企業側労働問題に詳しい弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

高年齢者雇用安定法とは?

日本の高齢化の現状

日本の少子高齢化の進行は非常に深刻とされています。

厚労省によれば、「2040年には65歳以上の人口が全人口の約35%」となり、「2070年には総人口が9,000万人を割り込み、高齢化率は39%の水準になると推計」されているそうです(厚労省HP:「我が国の人口について」参照)。

高年齢者雇用安定法の制定

このような人口推移や人口構造の変化の中で、近年では60歳や65歳以降も働き続ける高年齢者が増えています。

国は、「働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備」することを目的として、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高年齢者雇用安定法・高年法)を定めています。

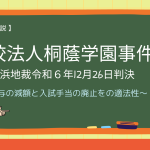

70歳までの就業機会確保措置

この法律では、事業者に対して、65歳までの雇用機会の確保を義務付けるとともに、70歳までの就業機会の確保(高年齢者就業確保措置)を努力義務としています。

【厚労省パンフレット(簡易版):「高年齢者雇用安定法の改正の概要」参照】

今後に向けて

少子高齢化とともに、多くの企業で人手不足も大きな問題となっています。

したがって、今後は、いま雇用している従業員の方やシニア世代に、長く楽しく働き続けてもらえるような会社作りをしていくことが求められます。

高年法をはじめとする関係法令等を参照しながら、個々の高年齢者のニーズに沿った就業環境の整備に取り組んでいきましょう。

裁判例のご紹介(日本サーファクタント工業事件・東京高裁令和6年8月28日判決)

さて、今回は定年後再雇用の労働者に関する賃金の減額が高年法に違反するか?などが争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

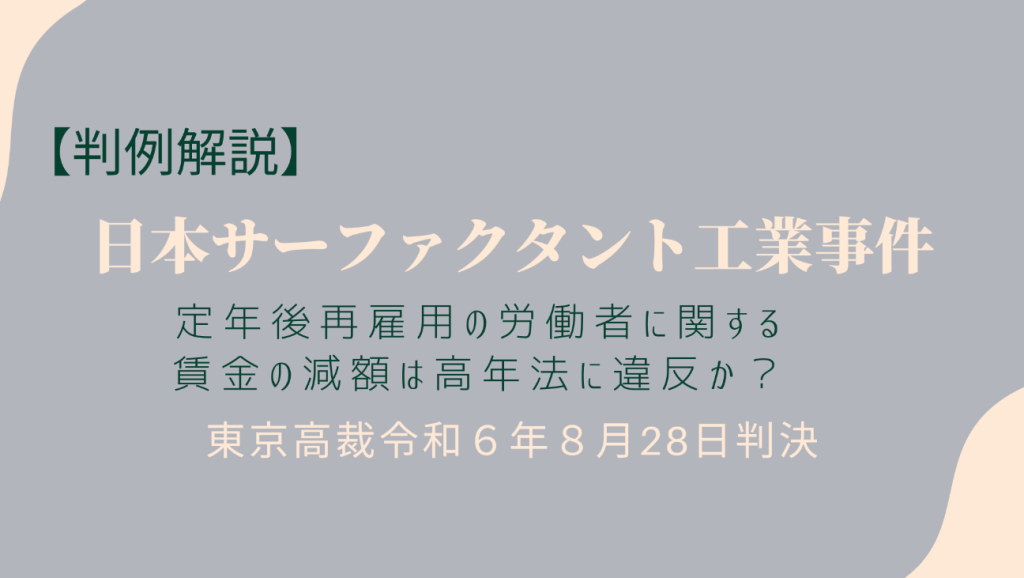

本件は、定年退職後、会社に再雇用されたXさんが、再雇用後に定年退職前と比べて給与が減額されることは高年法に違反するなどと主張して、Y社に対し、適正な賃金との差額の支払いなどを求めた事案です。

何が起きた?

Y社について

Y社は、界面活性剤やビタミン誘導体などの化学製品を製造する会社でした。

Xさんについて

Xさんは、平成18年7月からY社に契約社員として雇用され、有期労働契約を更新しながら、平成31年3月20日に定年退職するまで就労しました。

給与等の支払い

Y社は、Xさんに対して、平成30年7月から平成31年3月までの各月の給与及び平成30年12月の賞与として、678万1050円を支払いました。

定年までの最後の年は約8か月で600万円を超える給料をもらっていました。年換算で約900万円でした。

再雇用と賃金の減額

その後、Xさんは同年3月21日以降、Y社に再雇用されました。

Xさんは、定年退職するまでは宇都宮事業所の設備環境本部環境部長でした。

しかし、再雇用以降は、同部長付となりました。

そして、再雇用後のXさんの年俸は、定年前と比べて6割程度低いものとなりました。

定年後の年俸は6割程度も低くなってしまいました!

配置転換

Xさん、令和元年6月12日、「日本サーファクタント工業株式会社の更なる発展のための提言」と題する書面をY社代表取締役に提出しました。

その後、Y社は、令和2年3月21日、Xさんを同年4月1日付で設備環境本部環境部2G(那須事業所)に配転しました。Xさんは、那須事業所においては、排水分析と排水処理方法の向上に関する調査・研究を主な業務として行っています。

訴えの提起

これらの経緯を経て、Xさんは、再雇用後に定年退職前と比べて給与が減額されることは高年法に違反すると主張して、適正な賃金との差額の支払いを求めるなどの訴えを提起しました。

争われたこと(争点)

この裁判で争われたことは多岐にわたりました。具体的には、

- ・Y社はXさんに対して未払給与があるか?

- ・Xさんは退職一時金の支給対象者か?支給対象者である場合の支給金額はいくらか?

- ・無期契約社員と有期契約社員との間の退職一時金支給額の相違が旧労働契約法20条に違反するか?

- ・Y社の退職年金規定は存在するか?Xさんは退職年金の支給対象者か?支給対象者である場合に支払われるべき退職年金はいくらか?

- ・無期契約社員と有期契約社員との間の退職年金支給額の相違が旧労働契約法20条に違反するか?

- ・再雇用後の賃金減額が高年法に反して違法か?

- ・再雇用後の賃金額は旧労契法20条に反して違法か?

- ・公益通報者保護法違反はあるか?慰謝料額はいくらか?

などが問題になりました。

本解説記事では、これらの中でも

●再雇用後の賃金減額が高年法に反して違法するのかどうか?

という点に焦点を当てて解説します。

裁判所の判断

この点、裁判所は、Xさんの再雇用は高年法に基づく継続雇用制度によるものと考えられるところ、再雇用後の職務内容の変更などの諸般の事情に照らせば、賃金減額が高年法に違反するとはいえない、と判断しました。

本判決の要旨(ポイント)

なぜ裁判所はこのような判断をしたのでしょうか?

以下では、本判決の要旨(ポイント)をご紹介します。

継続雇用制度の内容は基本的に労使間の自治に委ねられている

まず、裁判所は、高年法で事業者に求められている高年齢者雇用確保措置は、公法上の義務にとどまり、継続雇用制度の内容については、基本的には労働者の使用者との間の自治に委ねられているとしました。

「再雇用は、(…)高年法9条1項2号所定の継続雇用制度によるものと解されるところ、65歳未満の定年の定めをしている事業主に対し継続雇用制度等の高年齢者雇用確保措置を講じることが求められる事業主の義務は、公法上の義務であって、個々の従業員に対する私法上の義務を定めたものであるとはいえず、また、継続雇用制度については、その内容が一義的に定められるものではなく、基本的に労使の自治に委ねられるべきものであるから、このような継続雇用制度の内容が、不法行為法上違法となり得るには、事業主の合理的な裁量を逸脱することなどによって法的に保護されるべき労働者の利益が侵害されたといえるような場合に限定されるものというべき(…)」

再雇用後の賃金減額は合理的な裁量の範囲内

その上で、裁判所は、Xさんの定年前と後の状況などに照らせば、再雇用後の賃金が減額されることになったとしても高年法に違反するとはいえない、と判断しました。

「(…)Xさんの定年退職前に就いていた設備環境保全部安全環境部部長兼環境2Gチーフの職を解かれ、部長付となったこと及び令和2年4月1日に異動になったことにより職務内容が変更されていること、栃木県における「化学工業」に従事する年齢60歳から64歳までの男性の平均給与が約383万円(勤続年数28.5年)とされていること(…)その他、Y社に対しては高年齢雇用継続給付金が支給されていたこと(…)などの諸般の事情を総合的に考慮すると、再雇用後の賃金が年約904万円から年約383万円と約6割減ずることとなったとしても、賃金額が高年法の趣旨に反した合理的な裁量を逸脱したものということはできない。」

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した裁判例では、“再雇用後の賃金減額が高年法に反して違法するのかどうか?”が争われました。

特に賃金に関する点は再雇用後の労働者にとっても生活に直接結びつく大きな問題であるため、後に使用者側と紛争に発展してしまうケースがみられます。

厚労省も、高年齢者就業確保措置に関する事業者向けのパンフレットにおいて、以下のような点を挙げています。

- 高年齢者就業確保措置のうち、いずれの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じていただくことが望ましいです。

- 高年齢者就業確保措置において支払われる金銭については、制度を利用する高年齢者の就業の実態、生活の安定等を考慮し、業務内容に応じた適切なものとなるよう努める必要があります。

定年後再雇用にあたっては、職位や職種の変更、賃金の減額などを伴うこと多々あると思いますが、従業員の方と丁寧に協議しながら、個々の労働条件などを詰めていくことが大切です。

従業員の方の定年後再雇用に関する問題についてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)