景表法違反でジャパネットたかたに措置命令が!【不当表示の禁止とは?】

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

令和7年9月12日、消費者庁がジャパネットたかたに対して措置命令を行ったというニュースがありました。

そこで、今回は、景表法違反って何?ということから、消費者庁が行った措置命令の内容まで詳しく解説していきます。

*なお、本解説記事は、消費者庁のウェブサイト「景品表示法」や「株式会社ジャパネットたかたに対する景品表示法に基づく措置命令について」のニュースリリースなどを参照しています。

景品表示法は不当な表示を禁止しています

景品表示法とは?

お客さん(いわゆる一般消費者)にとって、商品やサービスを選ぶとき、お店(いわゆる事業者)側から提供される、品質や価格についての情報はとても重要です。

仮に間違った情報が伝えられてしまうと、その商品やサービスを誤解したまま購入してしまうことにもつながりかねません。

そこで、景品表示法という法律(正式名称;「不当景品類及び不当表示防止法」。景表法と呼ばれることもあります。)では、消費者に誤解されるような不当な表示を禁止しています。

不当表示とは?

では、禁止される不当表示とはどのようなものでしょうか?

景表法では、禁止される不当な表示を3種類に大別しています。

①優良誤認表示について

優良誤認表示とは、商品やサービスの品質、規格、その他の内容についての不当表示です。より具体的には、次の表示が優良誤認表示にあたります。

- ・内容について、実際のものより著しく優良であると一般消費者に示す表示

- ・内容について、事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示

なお、消費者庁からは、以下のような例示が示されています。

| 内容について、実際のものより著しく優良であると一般消費者に示す表示 | (例)カシミヤ混用率が80%程度のセーターに「カシミヤ100%」と表示した場合 |

| 内容について、事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示 | (例)「この技術を用いた商品は日本で当社のものだけ」と表示していたが、実際は競争業者も同じ技術を用いた商品を販売していた。 |

※資料提出を求められた場合には無視をしないように注意

なお、消費者庁長官は、商品やサービスの内容(効果・性能)に関する表示について、上記①の「優良誤認表示」に当たるかどうかを判断する必要がある場合には、期間を定めて、当該事業者に対して、「表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料」の提出を求めることができます。

仮に、当該事業者が資料を提出しない場合、あるいは、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、その表示が不当表示と見なされたり(措置命令との関係)、不当表示と推定(課徴金との関係)されることになるため、注意が必要です。

②有利誤認表示について

有利誤認表示とは、商品やサービスの価格、その他の取引条件についての不当表示です。より具体的には、次の表示が有利誤認表示にあたります。

- ・取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

- ・取引条件について、競争業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

なお、消費者庁からは、以下のような例示が示されています。

| 取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 | (例)当選者の100人だけが割安料金で契約できる旨表示していたが、実際には、応募者全員を当選とし、全員に同じ料金で契約させていた場合 |

| 取引条件について、競争業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示 | (例)「他社商品の2倍の内容量です」と表示していたが、実際には、他社と同程度の内容量にすぎなかった。 |

③商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示について

商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示は、以下のものが指定されています。

・無果汁の清涼飲料水等についての表示

・商品の原産国に関する不当な表示

・消費者信用の融資費用に関する不当な表示

・不動産のおとり広告に関する表示

・おとり広告に関する表示

・有料老人ホームに関する不当な表示

・一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

違反事業者に対しては措置命令や課徴金が課されるおそれが

事業者が、禁止される不当表示をしてしまった場合には、消費者庁から、そのような行為の差止めや再発防止のために必要な事項などを命ずる措置命令がなされることがあります。この措置命令に違反した場合には、さらに罰則もあります。

また、事業者が、禁止される不当表示をしてしまった場合には、消費者庁から、課徴金の命令を受けることもあります(ただし、上記③の「商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示」については、課徴金対象行為から除外されています。)。

このように景表法違反の行為をしてしまった場合には、事業者として消費者庁から重大な処分を受けることになりかねません。商品やサービスの表示について、お悩みがある場合には、まず弁護士に相談してみることが大切です。

おせちの表示をめぐりジャパネットたかたに措置命令【令和7年9月12日】

さて、冒頭でもお伝えしましたが、令和7年9月12日、消費者庁からジャパネットたかたに対し、おせちの表示をめぐって措置命令が行われました。

ここからは、どんな事案だったのか?どんな措置命令が行われたのか?を解説していきます。

何が起きた?

ジャパネットたかたの事業

今回、措置命令を受けた株式会社ジャパネットたかたは、食品等の通信販売等の事業を行う事業者です。

ジャパネットたかたでは、措置命令の対象となった本件商品(おせち)を自ら一般消費者に対して販売していました。また、同社は、本件商品(おせち)にかかる自社ウェブサイトの表示内容を自ら決定していました。

行われた違反行為

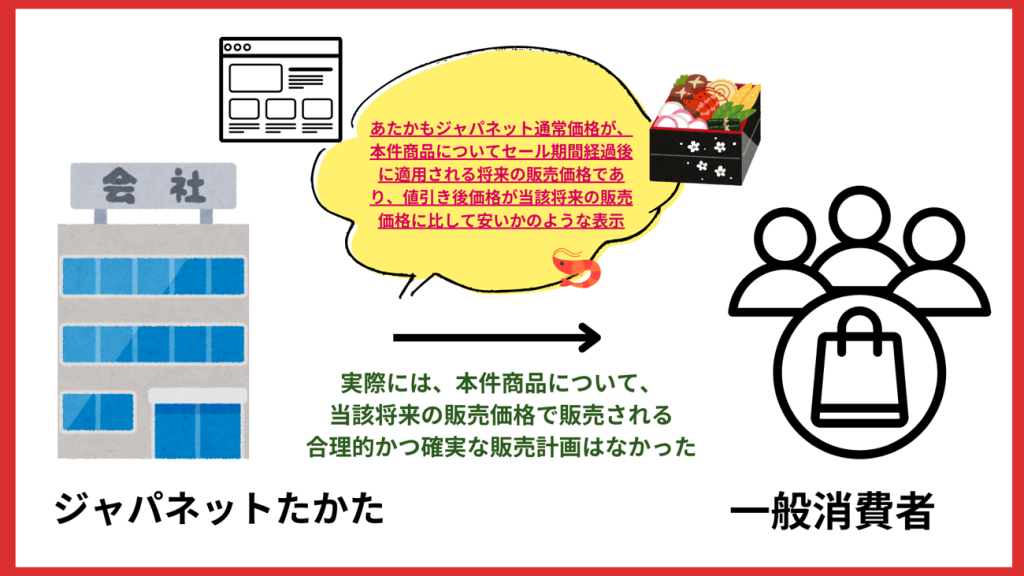

ジャパネットたかたは、令和6年10月8日から同年11月23日までの間、措置命令の対象となった本件商品(おせち)を一般消費者に販売するに当たり、

・「【2025】特大和洋おせち2段重」

・「ジャパネット通常価格29,980円が」

・「1万円値引き 7/22~11/23」

・「値引き後価格19,980円(税込)」

「~大人気おせちが今ならお得!~早期予約キャンペーン」

と表示することによって、あたかもジャパネット通常価格が、本件商品について同年7月22日から同年11月23日までのセール期間経過後に適用される将来の販売価格であり、値引き後価格が当該将来の販売価格に比して安いかのような表示をしていました。

実際には十分な根拠がなかった

しかし、ジャパネットたかたでは、実際には、本件商品(おせち)について、当該将来の販売価格で販売される合理的かつ確実な販売計画はありませんでした。そのため、ジャパネット通常価格は将来の販売価格として十分な根拠のあるものとは認められないものでした。

※実際の写真は、こちらの3ページ以下に載っているので、ご欄いただくとより詳細なイメージが掴めるかもしれません。

ジャパネットたかたの表示は②有利誤認表示に当たる

先ほど述べたとおり、景表法では、事業者が有利誤認表示を行うことを禁止しています。

しかし、今回、ジャパネットたかたが行っていた本件商品に関する表示は、②有利誤認表示として、禁止される不当表示に当たるものでした。

(なお、消費者庁は、この表示について、「自己の供給する本件商品の取引に関し、本件商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示」に当たると述べています。)

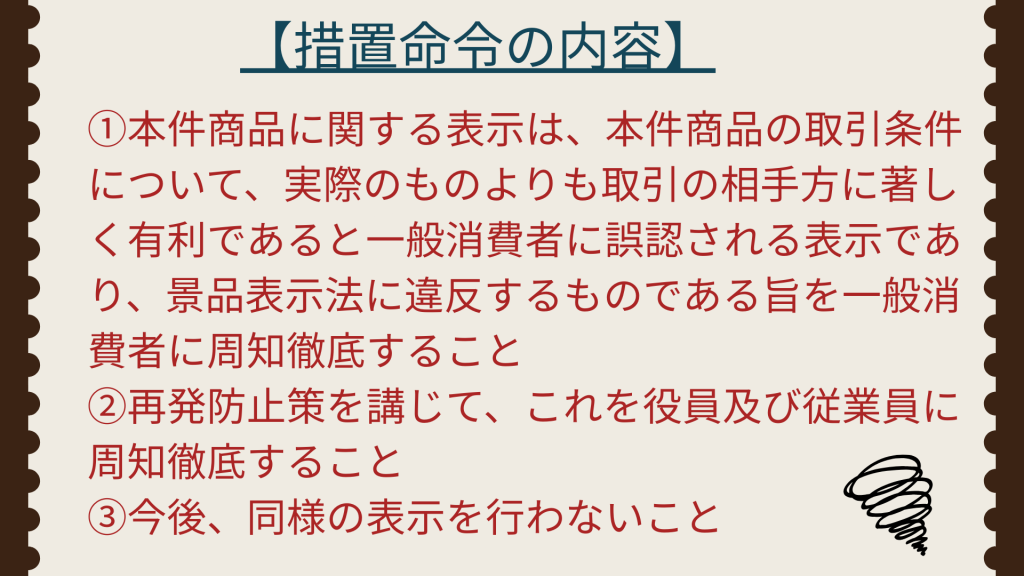

措置命令の内容

そこで、消費者庁は、ジャパネットたかたに対して、次のような措置命令を行いました。

①本件商品に関する表示は、本件商品の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること

②再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること

③今後、同様の表示を行わないこと

※なお、ジャパネットたかたは、消費者庁からの景品表示法に関する措置命令に対する当社の見解を公表し、有利誤認に当たらないとの反論をしています。

弁護士法人ASKにご相談ください

さて、今回は、景表法とは?から、おせちの販売表示について、景表法が禁止する不当な表示に当たるとして、措置命令がなされた事案まであわせてご紹介しました。

近年では、ウェブサイトやSNSでの発信、広告などがなくてはならないものになっています。令和5年10月1日からは、消費者庁が一部のステルスマーケティングを景表法違反とすることとしており、すでにステマ規制違反による措置命令も行われています(詳しくはこちらの記事をご参照ください)。

今後も、消費者庁は、事業者の商品やサービスに関する不当な表示に目を光らせていくものと考えられます。広告やSNS発信などの際に気を付けるべきことや不当な表示に当たるかどうか、などについてお悩みの場合には弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

アイキャッチ-150x150.png)