相続回復請求権とは?消滅時効完成前に共有持分権を時効取得できるか?【最高裁令和6年3月19日判決】

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

相続回復請求権とは?

民法884条は相続回復請求権について規定しています。

具体的には、相続回復請求権は、相続人またはその法定代理人が、相続権を侵害された事実を知ったときから5年間、または、相続開始のときから20年が経過すると、時効により消滅することが定められています。

この相続回復請求権をめぐっては、従来の最高裁判例において、共同相続人の一人が、相続財産のうち、本来の相続持分を超える部分まで自己の相続持分に属すると主張して、占有管理をしている場合、他の相続人が相続権の侵害の排除を求めている場合に、民法884条の適用があるのかどうか?が争われたことがありました。

この点、最高裁判所は、相続権を侵害している相続人が、その部分が共同相続人の持分に属することを知っているとき、またはその部分について自らに相続持分があると信じるべき合理的な事由がないときには、民法884条の適用は排除される、と示しました(最判昭和53年12月20日民集第32巻9号1674頁)。

この判例は今も実務上とても重要な判決ですので、一度ぜひ判決文を読んでみることもおすすめです。

裁判例のご紹介(遺言無効確認等請求事件・最判令和6年3月19日民集第78巻1号63頁)

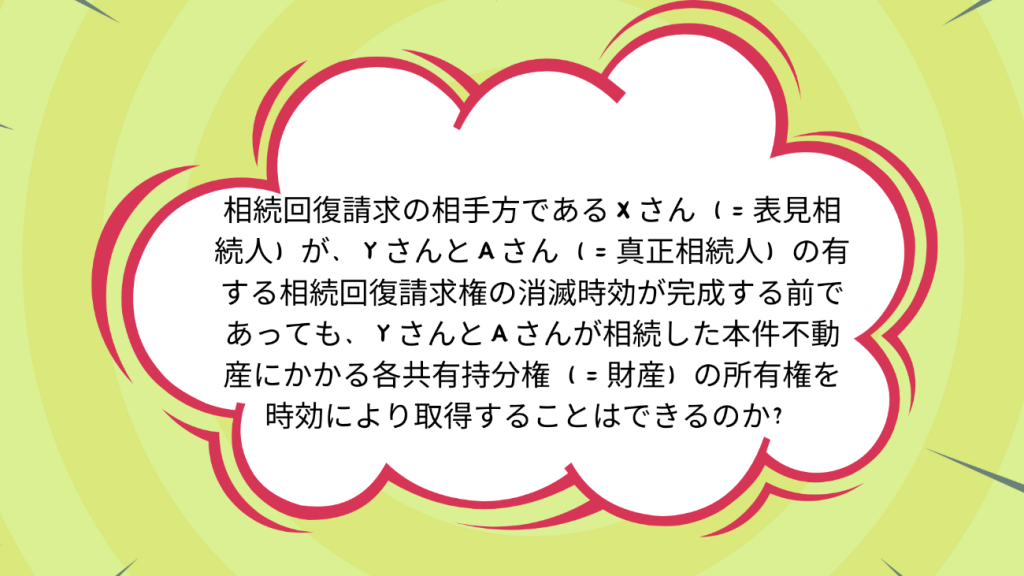

さて、今回は、そんな相続回復請求権に関して、相続回復請求の相手方である表見相続人が、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるか?が問題になった新しい最高裁判決をご紹介したいと思います。

令和6年3月19日に出された 最高裁判所第三小法廷判決です(裁判所のウェブサイトにも掲載されています。)。

どんな事案?

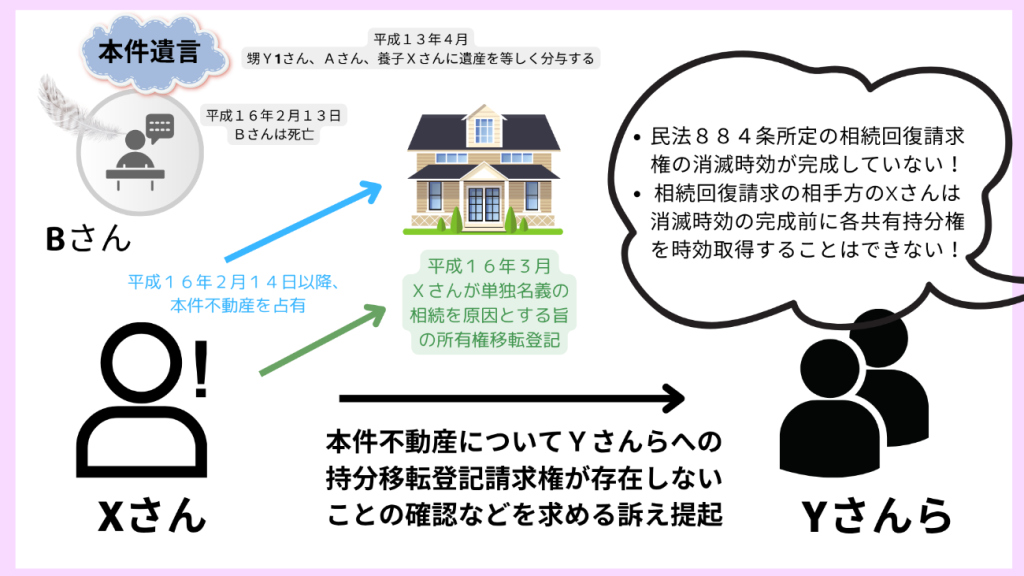

この事案は、Xさんが、Yさんらに対し、対象の不動産である土地建物について、Yさんらへの持分移転登記請求権が存在しないことの確認などを求めて争ったものです。

何が起きた?

Bさんの遺言

Bさんは、平成13年4月、甥であるY1さんとAさん、養子であるXさんに遺産を等しく分与する旨の自筆証書遺言(本件遺言)を作成しました。

Bさんは、本件不動産(土地・建物)を所有していました。

私の遺産は、Y1、A、Xの3人で等しく分けてくれ…

Bさんの死亡

その後、平成16年2月13日、Bさんは亡くなりました。

Bさんの法定相続人は、Xさんのみでした。

Bさんの相続人は私だけだな。Bさんの遺産は全部、取得することになるね。

Xさんによる本件不動産の占有

他方で、Xさんは、平成16年2月14日以降、所有の意思をもって、本件不動産を占有していました。

Xさんは、この当時(同日当時)、Bさんの本件遺言の存在を知らず、本件不動産を単独で所有すると信じ、これを信ずるにつき過失はありませんでした。

Xさんによる所有権移転登記

Xさんは、平成16年3月、本件不動産について、Xさんが単独名義の相続を原因とする旨の所有権移転登記をしました。

遺言執行者の選任

そのような中、Y2さんとY3さんが、平成31年1月、東京家庭裁判所により、Bさんが遺した本件遺言の遺言執行者に選任されました。

(Bさんが亡くなって約15年後…)Y2、Y3さんをBさんの遺言執行者に選任します

Xさんによる取得時効の援用

Xさんは、平成31年2月、YさんらとAさんに対して、本件不動産にかかるY1さん及びAさんの各共有持分権について、取得時効を援用するとの意思表示をしました。

私、遺言の存在を知らずに10年以上建物を占有していたので、取得時効を援用します!

訴えの提起

そして、Xさんは、Yさんらに対し、本件不動産について、Yさんらへの持分移転登記請求権が存在しないことの確認などを求める訴えを提起しました。

問題になったこと

Xさんの主張

この裁判において、Xさん側は、平成16年2月14日以降、所有の意思をもって、善意無過失で本件不動産を占有し続けた結果、本件不動産のすべてを時効取得したものだ、と主張していました。

Yさんの反論

他方で、Yさんら側は、YさんとAさんの有する相続回復請求権(民法884条)の消滅時効はまだ完成していないところ、この相続回復請求権の相手方であるXさんは、消滅時効の完成前に本件不動産にかかる各共有持分権を時効取得することはできない、と反論していました。

争点

そこで、裁判では、相続回復請求の相手方である表見相続人が、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるのかどうか?が争点になりました。

最高裁の判断

この争点について、最高裁判所は、「表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができる」という判断を示しました。

判決の要旨

本判決ではどのようなことが示されているのでしょうか?

以下では、本判決の要旨をご紹介します。

相続回復請求権の消滅時効と所有権の取得時効は別の制度である

「民法884条所定の相続回復請求権の消滅時効と同法162条所定の所有権の取得時効とは要件及び効果を異にする別個の制度であって、特別法と一般法の関係にあるとは解されない。また、民法その他の法令において、相続回復請求の相手方である表見相続人が、上記消滅時効が完成する前に、相続回復請求権を有する真正相続人の相続した財産の所有権を時効により取得することが妨げられる旨を定めた規定は存しない。」

相続回復請求権の趣旨に照らして時効取得が妨げられることは整合しない

「そして、民法884条が相続回復請求権について消滅時効を定めた趣旨は、相続権の帰属及びこれに伴う法律関係を早期かつ終局的に確定させることにある(最高裁昭和48年(オ)第854号同53年12月20日大法廷判決・民集32巻9号1674頁参照)ところ、上記表見相続人が同法162条所定の時効取得の要件を満たしたにもかかわらず、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成していないことにより、当該真正相続人の相続した財産の所有権を時効により取得することが妨げられると解することは、上記の趣旨に整合しないものというべきである。」

真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前でも時効取得は可能

「以上によれば、上記表見相続人は、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるものと解するのが相当である。このことは、包括受遺者が相続回復請求権を有する場合であっても異なるものではない。したがって、Xさんは、本件不動産に係るY1さん及びAさんの各共有持分権を時効により取得することができる(…)。」

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した最高裁判決では、≪相続回復請求の相手方である表見相続人が、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効により取得することができるのかどうか?≫が争われていました。

この点、最高裁は、相続回復請求権の消滅時効と所有権の取得時効は別の制度であることや相続回復請求権の趣旨に照らして時効取得が妨げられることは趣旨に整合しないことなどを指摘し、表見相続人が、真正相続人の有する相続回復請求権の消滅時効が完成する前であっても、当該真正相続人が相続した財産の所有権を時効取得することが可能であることを示しています。

相続は、人が一生の中で頭を悩ませなければいけない大きな問題の1つです。

相続について少しでもお悩みがある場合には、一人で抱え込むことなく、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)