非常勤講師の雇止めと労働者性【国立大学法人大阪大学事件】

Recently updated on 2026-01-02

- 神奈川県内で学校法人を経営しています。非常勤講師の方と期間1年の業務委託契約を締結していたのですが、更新を続け5年を経過したときに、非常勤講師の方から「有期労働契約が更新され5年を経過することになるので、無期転換権を行使します」と言われました。これに応じる必要はあるのでしょうか。

- 労働契約法18条1項では、「労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」と定められています。したがって、この非常勤講師の方が労働契約法上の「労働者」と言えれば、無期転換権が生じてしまうことになります。

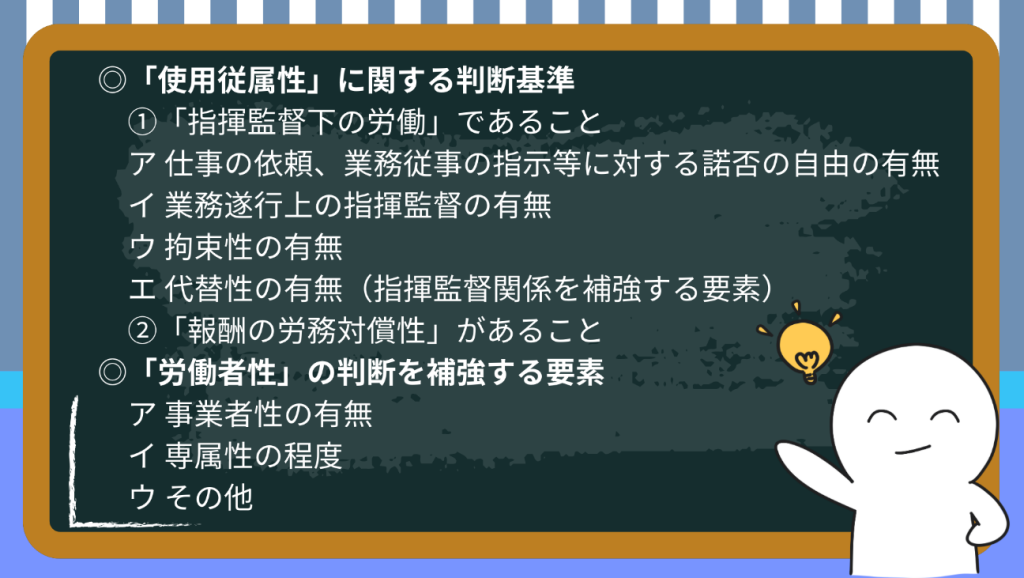

労働契約法上の労働者にあたるかどうかは、単に契約の名称のみで決まるものではなく、①使用者との間で使用従属性があるか、②報酬と労務の対価性があるか、③その他の事情、を総合的に考慮して判断するものとされています。

詳しくは企業側労働問題に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

無期転換ルールとは

有期雇用契約から無期雇用契約へ

無期転換ルールとは、同一使用者との間で有期労働契約が更新され、通算5年を超えたときには、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換するというルールです。

使用者側は申込みの拒絶はできない

労働契約法18条1項では、「労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」と定められています。

そのため、この法律の要件を満たす従業員が、使用者側に対して、無期転換の申込みをした場合、使用者側が申込みを拒絶することはできません。

有期雇用契約の更新をすることはできる

労働契約法18条1項は、「労働者が・・・申込みをしたときは」と規定していることから、労働者は、自らの意思で無期転換権を行使せずに、使用者との間で有期雇用契約を更新することは可能です。

しかし、このような場合でも、次の契約期間満了までの間に、労働者が無期転換の申込みをすることはできます。使用者側が、「いや、あなたは前の更新前に無期転換権を行使しなかったから、無期転換なんて認めないぞ!」などと主張することはできませんので注意が必要です。

労働者とは

これらの権利は「労働者」に認められるものです。労働者の定義についてはこちらをご覧ください。

裁判例のご紹介(国立大学法人大阪大学事件・大阪地裁令和7年1月30日判決)

さて、今回は、大学の非常勤講師の雇止めをめぐり、非常勤講師らが労働契約法にいう「労働者」に当たるのかどうか?が争われた裁判例をご紹介します。

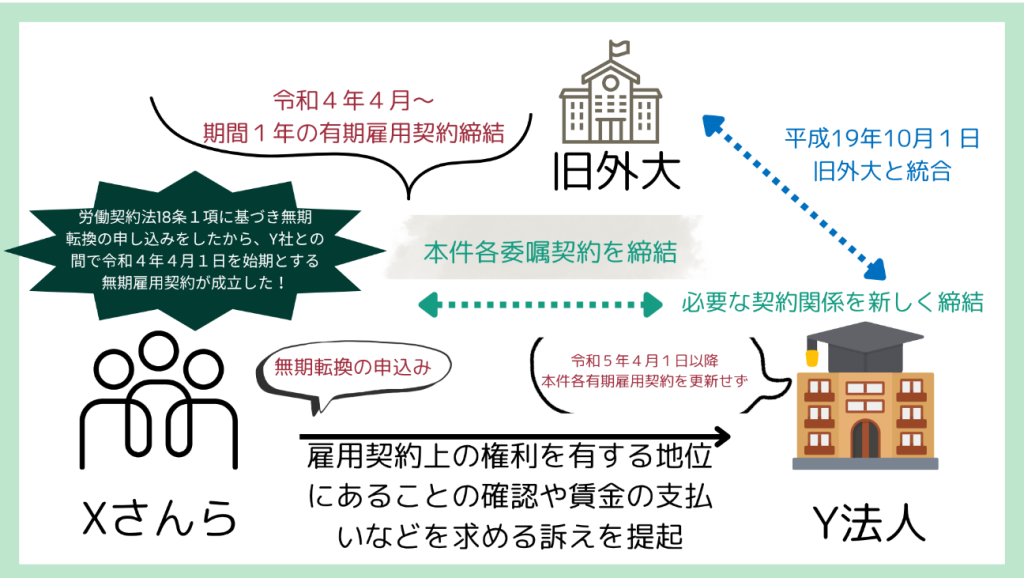

どんな事案?

この事案は、有期の委嘱契約によりY法人の非常勤講師として任用されていたXさんらが、各委嘱契約は有期雇用契約であり、Xさんらは労働契約法上の「労働者」に当たるところ、労働契約法18条1項に基づき無期転換の申し込みをしたから、Y社との間で令和4年4月1日を始期とする無期雇用契約が成立したなどと主張し、Y法人に対して、雇用契約上の地位の確認や賃金の支払いなどを求めた事案です。

何が起きた?

Y法人について

Y法人は、平成16年4月1日に国立大学法人法により設立された国立大学法人であり、平成19年10月1日に国立大学法人大阪外国語大学(旧外大)と統合しました。

本件統合により、Y法人は外国語学部外国語学科等を新設し、旧外大の締結していた契約関係のうち、必要なものを新たに締結しました。

X1とY法人の契約関係

X1さんは、平成5年4月1日、旧外大の非常勤講師として任用され、平成16年4月に旧外大は国立大学法人になったことに伴い、同月以降、非常勤講師として有期雇用されました。

そして、X1さんは、平成19年10月1日、本件統合により、Y法人との間で外国語学部の非常勤講師として期間6か月または1年の委嘱契約を締結し、少なくとも令和2年度まで同契約を更新しました。

X2さんとY法人の契約関係

X2さんは、平成18年10月1日、旧外大の非常勤講師として有期雇用され、平成19年10月1日、本件統合により、Y法人との間で、外国語学部の非常勤講師として期間6か月の委嘱契約を締結し、令和3年度まで同契約を更新しました。

X3さんとY法人の契約関係

X3さんは、Y法人大学院博士後期課程在籍中の平成20年10月から平成23年3月頃までの間、Y法人のKセンター(留学生をサポートし、広範な日本語プログラムを提供などする組織)の留学生日本語選択コースの謝金講師として授業を行なっていましたが、平成23年4月、Y法人との間で、Kセンターの非常勤講師として期間6か月または1年の委嘱契約を締結し、令和3年度まで同契約を更新しました。

X4さんとY法人の契約関係

X4さんは、平成25年4月、Y法人との間で、Kセンターの非常勤講師として期間6か月または1年の委嘱契約を締結し、令和3年度まで同契約を更新しました。

Xさんらとはそれぞれ6か月〜1年の「委嘱契約」を締結し、更新していました。

無期転換申込み

Xさんらは、令和3年3月から令和4年2月にかけて、本件各委嘱契約の通算契約期間が5年を超えたとして、労働契約法18条1項に基づき、それぞれ無期転換を申込みました。

委嘱契約の通算期間が5年を超えたので、無期転換を申し込みます!

有期雇用契約の締結

その後、Xさんらは、いずれも令和4年4月からY法人との間で期間1年の有期雇用契約を締結し、これに基づいて授業を担当していました。

もっとも、Y法人は令和5年4月1日以降、本件各有期雇用契約を更新することなく、結果として、Xさんらはいずれも同年3月31日をもって雇止めをされました。

Xさんらは「労働者」にあたりません。令和5年3月31日をもって雇止めします。

訴えの提起

そこで、Xさんらは、各委嘱契約は有期雇用契約であり、Xさんらは労働契約法上の「労働者」に当たるところ、労働契約法18条1項に基づき無期転換の申し込みをしたから、Y社との間で令和4年4月1日を始期とする無期雇用契約が成立したなどと主張し、Y法人に対して、雇用契約上の地位の確認や賃金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

Xさんらの主張とY法人の反論

Xさんらは、Y法人との間の各委嘱契約は有期雇用契約であり、Xさんらは労働契約法上の「労働者」に当たるところ、労働契約法18条1項に基づき無期転換の申し込みにより無期雇用契約に転換した、と主張していました。

これに対して、 Y法人は、Xさんらとの間の各委嘱契約は準委任契約であり雇用契約ではない(=「労働者」には当たらない)と反論していました。

争点

無期転換ルールの申込みについて、労働契約法18条1項は、「労働者が・・・申込みをしたときは」と規定しています。

そこで、本件では、そもそもXさんらが労働契約法で定められた「労働者」(2条)に当たるのかどうか?が問題になりました。

※なお、その余の争点については、本解説記事では省略します。

裁判所の判断

この点、裁判所は、XさんらとY法人との間の本件各嘱託契約の締結時において、Xさんら「労働者」であるということはできず、本件各嘱託契約が雇用契約であるということはできない、と判断しました。

本判決のポイント

なぜ裁判所はこのような判断をしたのでしょうか?

以下では、本判決の要旨をご紹介します。

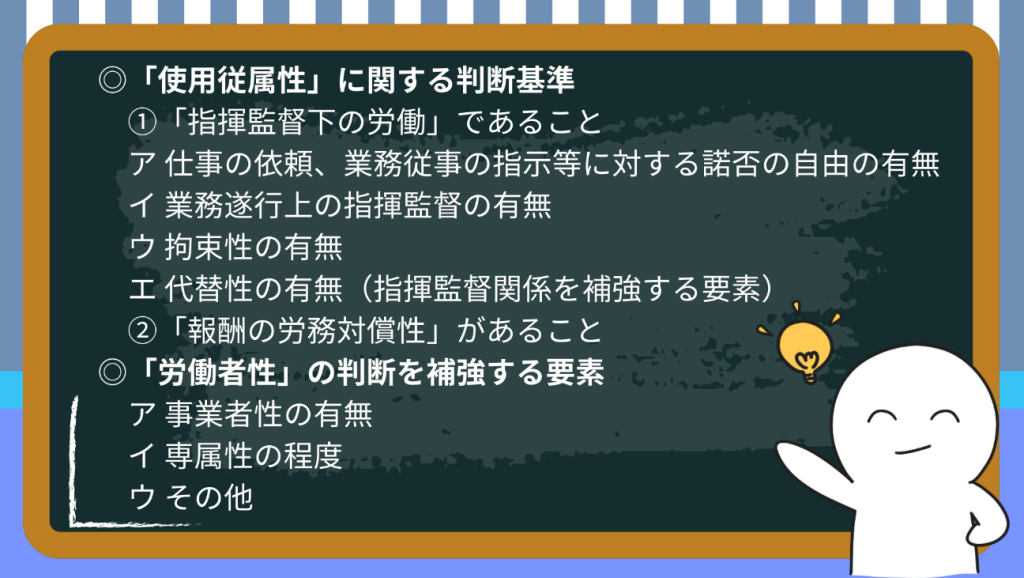

労働契約法にいう「労働者」とは?

まず、裁判所は、労働契約法に定める「労働者」について、

①XさんらとY法人との間に使用従属性があるか?

②Xさんらの報酬に労務対償性があるか?

③その他の事情があるか?

を総合的に考慮して判断するべきである、という判断枠組みを示しました。

「労契法は、労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立すると定め(6条)、労働者は、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいうと定めている(2条)ことを踏まえると、本件各委嘱契約において、Xさんらが労契法2条の「労働者」に当たるか否かについては、本件各委嘱契約の内容や本件各委嘱契約に基づく労務の提供の実態等に照らし、XさんらとY法人との間に使用従属関係(使用従属性)があるといえるか、すなわち、〈1〉XさんらがY法人の指揮監督下において労務を提供したか(具体的仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由の有無、業務遂行上の指揮監督の有無、勤務場所及び勤務時間に関する拘束性の有無及び程度、労務提供の代替性の有無)、〈2〉Xさんらの報酬が〈1〉の対価として支払われたか(労務対償性)、〈3〉その他の事情(Xさんらの事業者性の有無や専属性の程度等)を総合的に考慮して判断するのが相当である。」

①XさんらとY法人との間に使用従属性があるか?について

まず、裁判所は、①XさんらとY法人との間に使用従属性があるか?(=すなわち、XさんらがY法人の指揮監督下において労務を提供したか?)について、以下の要素をそれぞれ細かく検討した上で、使用従属性の存在について消極的な評価を示しました。

具体的仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由があった

「(…)Xさんらは、Y法人と有期雇用契約を締結している外国語学部の特任講師とは異なり、本件各委嘱契約において合意した内容以外に具体的な仕事の依頼や業務従事の指示を受けることがなく、本件各委嘱契約で合意した業務を超えた業務の依頼等がなされてもこれに応じる義務がないというのであり、これらの事情は、Xさんらに業務従事の指示等について諾否の自由があることをうかがわせるものであり、指揮監督関係の存在を否定する方向に働くものといえる。」

業務遂行上の指揮監督も受けていない

「(…)非常勤講師であるXさんらは、授業の担当について広範な裁量を有することを考慮しても、あらかじめ本件委嘱契約で定められたところに従って業務を遂行するにとどまり、業務の遂行に当たり、Y法人から一般的のみならず、具体的な指揮監督を受けることが想定されていないことがうかがわれるのであり、業務遂行上の指揮監督を否定する方向に働くものといえる。」

勤務場所及び勤務時間に関する強い拘束性もない

「非常勤講師であるXさんらの授業は、Y法人から指定された講義室や時間帯(曜日と時限)で実施されていたところ(…)、大学の授業は一定の日時に一定の場所で行うものであることからすると、業務の性質上、必然的に上記の場所及び時間の指定がされているにすぎないのであって、Xさんらが本件各委嘱契約によって強い時間的かつ場所的な拘束を受けていたということはできない。

以上のとおり、Xさんらは、厳密な勤務時間管理を受けておらず、時間的な拘束性が弱かったということができるのであり、かかる事情は指揮監督関係の存在を否定する方向に働くものということができる。」

労務提供の代替は予定されていない

「非常勤講師であるXさんらが、第三者に授業を代替させることは認められていないところ(当事者間に争いがない。)、大学の授業という業務の性質上、代講の措置を採るなどの特殊な場合を除いて、第三者がXさんらに代替して授業を実施することはそもそも予定されていないのであって、Xさんらの業務に代替性がなかったからといって、直ちに指揮監督関係の存在を基礎付けるものと評価することはできない。」

②Xさんらの報酬に労務対償性があるか?について

次に、裁判所は、②Xさんらの報酬に労務対償性があるか?(=すなわち、Xさんらの報酬が労務の対価として支払われたか?)について、以下のように検討し、労務対償性の存在について消極的な評価を示しました。

「本件各委嘱契約において、(…)非常勤講師であるXさんらの報酬は、1コマを2時間相当として、授業1回につき1万3370円と算定されていること(…)からすると、上記報酬は時間給を基礎として算定されているとみる余地がある。

しかし、(…)授業の事前準備としてどの程度の作業をどの程度の時間をかけて行うかはXさんらに委ねられているのであり、Yにおける授業の実施は、成果物の完成を目的とする請負等とは異なり、出来高等の成果によって報酬を決定することが性質上困難であることも踏まえると、単位時間当たりの金額を基礎として、報酬を定めざるを得ない側面も否定できないことからすると、上記の報酬の算定方法をもって、直ちに労務対償性があると評価することはできない。」

③その他の事情があるか?について

さらに、裁判所は、③その他の事情があるか?について、以下の要素をそれぞれ細かく検討した上で、労働者性について消極的な評価を示しました。

事業者性がある

「非常勤講師であるXさんら(…)の時間給単価が特任講師のそれよりも約2倍であって、相当高額である。このような事情は、Xさんらの事業者性を基礎付け、労働者性を否定する方向に働くものである。」

専属性の程度は高くない

「(…)Xさんらは、本件各委嘱契約締結時、(…)他大学等の業務に従事することが、制度上制約されたり、時間的余裕がなく事実上困難である場合であったりして、報酬が生計を維持しうる程度のものであるとまではいえず、専属性が高く経済的にY法人に従属しているとはいえない。

そうすると、XさんらはY法人への専属性が必ずしも高いとはいえず、労働者性を補強するものとはいえない。」

その他の事情(採用・委託等の際の選考過程、給与所得としての源泉徴収、服務規律等)

「Xさんらについては、Y法人から支給された報酬について給与所得としての源泉徴収がされており(…)、これは労働者性を補強する事情ということができる。

他方、本件各委嘱契約の締結手続は、任期がない教職員の採用手続とは異なっていること(…)、Xさんらは社会保険や雇用保険の対象とされていなかったこと(…)、Xさんらは、懲戒処分の対象とされていなかったこと(…)等の事情が認められるのであり、これらは労働者性を否定する方向に働くものである。

また、Xさんらは、Y法人から、年次有給休暇に相当する休暇を付与されていたが、これを取得してもシラバスで定められた回数の授業を実施する必要があり(…)、労基法39条の年次有給休暇とは同様のものとはいえず、これらの事情はXさんらの労働者性を強く補強するものとはいえない。」

結論

裁判所は、上記の各要素の詳細な検討を通じて、Xさんらは、労働契約法にいう「労働者」とは認められず、労働契約法18条1項の適用を受けないことから、無期雇用契約に転換したというXさんらの主張は認められない、との結論を導きました。

「以上より、本件各委嘱契約の締結時、Xさんらは労働者であったと認めることはできず、本件各委嘱契約が雇用契約ということはできないから、本件申込みにより、これが無期雇用契約に転換したものということはできない。」

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した裁判例では、大学の非常勤講師の雇止め、無期転換をめぐり、同非常勤講師らが、そもそも労働契約法に定める「労働者」に当たるのかどうか?が争われました。

裁判所が示した判断枠組み(要素)はいずれも、これまでの裁判例で示されている内容が踏襲されています。また、労働者性に関する問題は、昨今話題の偽装フリーランスなどにおいても同様に生じてきます。

ですから、この労働者性に関する判断要素は、改めて確認しておきたいところです(下記図参照)。

有期雇用契約(無期転換申込みや雇止めなど)に関してお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)