刑務所長が物品購入や差入れを制限できるか?【東京高裁令和6年2月15日判決】

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

会社の運営と刑事事件なんて関係ないと思っていませんか?

実は全くの無関係とはいえません。

たとえば、従業員の方が、取引先やお客様から預かったお金を持ち逃げしてしまったり、会社の金庫にあるお金を盗み出してしまったり、誰かとタッグを組んで架空計上をしていたり、と刑事事件と関連する事態が起きてしまうことがあります。

このような場合には、会社も知らず知らずのうちに刑事事件の当事者になっているのです。

そこで、今回は労働問題とは少し離れて、刑事事件に関係する裁判例をご紹介してみたいと思います。

裁判例のご紹介(損害賠償等請求事件・東京高裁令和6年2月15日判決)

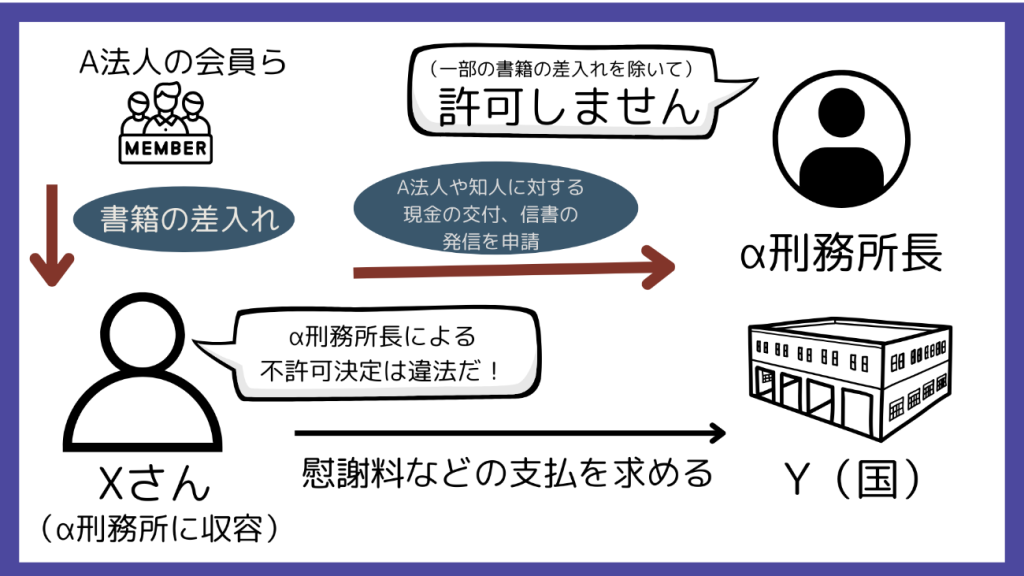

どんな事案?

この事案は、α刑務所に受刑者として収容されているXさんが、A法人や知人に対する信書の発信を申請するなどとともに、A法人の会員らからXさんに対する書籍の差入れをされていたにもかかわらず、α刑務所長から一部の書籍の差入れを除いて不許可とする決定がされたことから、この不許可決定は違法であるとして、国(Y)に対して慰謝料等の支払いを求めた事案です。

何が起きた?

Xさんについて

Xさんは、α刑務所に受刑者として収容されていました。

α刑務所における物品購入の取扱い

α刑務所では、従前、被収容者が購入しようとする自弁物品の購入先について、被収容者が購入しようとする特定の書籍等について、指定事業者が取り扱っておらず購入できないことが判明した場合およびその他特に必要と認められる物品を除いて、指定事業者から購入するものに制限をしていました。

そして、被収容者が指定事業者以外の事業者から物品を購入する場合は、「直接購入」とし、直接購入に関する信書の発信・受信については、刑事収容法に基づく差止等を行うなど、一定の制限を設けていました。

所長指示の発出

α刑務所長は、令和元年7月19日、直接購入の意義について、

「事業者」には被収容者の親族以外の個人も含まれる

とする内容の所長指示(本件所長指示)を発出しました。

所長指示の廃止

もっとも、その後、α刑務所長は、令和2年1月17日、被収容者の親族又は知人(非営利法人や差入れの代行業者を含めて)からの有償による差入れは、特段の事情がない限り、直接購入には該当しないものとして、本件所長指示を廃止しました。

これにより、本件所長指示により設けられた直接購入に関する制限(本件購入制限)が見直され、物品購入の取扱いは従前の取扱いに戻りました。

α刑務所における書籍等の差入れに関する取扱い

また、α刑務所では、従前、書籍及び雑誌類の差入冊数は、窓口差入れ又は郵送差入れにかかわらず、差入人1人当たり1日1回まで、1回につき3冊以内としていました。

しかし、α刑務所は、令和2年1月17日、この取扱いを

差入人1人当たり1月1回まで、1回につき3冊以内とすること

に改め(本件数量制限)、同年2月1日から運用を始めました。

Xさんに対する差入れ等

Xさんは、令和元年7月24日から令和2年7月20日にかけて、受刑者に対する受刑中及び社会復帰後の生活支援を行う特定非営利活動法人A法人やXさんの知人に対する現金の交付、信書の発信を申請するとともに、A法人の会員らからXさんに対する書籍の差入れをされていました。

差入れ等の不許可決定

ところが、α刑務所長からは、一部の書籍の差入れを除いて、いずれも不許可とする決定がなされました。

訴えの提起

そこで、Xさんは、国(Y)に対して、α刑務所長による上記の不許可決定は違法であると主張し、国家賠償法1条1項に基づいて、慰謝料等の支払いを求める訴えを提起しました。

問題になったこと(争点)

この裁判では、Xさんに対する差入れ等をめぐり、α刑務所長が行った本件各不許可措置が国家賠償法上の違法といえるのかどうか?が問題になりました。

裁判所の判断

裁判所は、α刑務所長による本件各不許可措置には、国家賠償法上の違法があるとして、Xさんの請求を一部認める旨の判断をしました。

判決の要旨(ポイント)

なぜ裁判所はこのような判断をしたのでしょうか?

以下、本判決の要旨をご紹介します。

本件購入制限について

まず、裁判所は、本件購入制限について、あえてこのような制度を設けたことについて合理的な理由は認められず、α刑務所長は漫然と違法な制限を設けたものであるとしました。

「(…)α刑務所長は、本件所長指示の発出からわずか約6か月後の令和2年1月17日に、被収容者の親族又は知人(非営利法人やいわゆる差入代行業者を含む)からの有償による差入れは、特段の事情がない限り、直接購入には該当しないものとして、本件所長指示を廃止して本件購入制限を見直し、同日から従前の取扱いに戻している(…)。そして、本件購入制限を設けていた期間の前後を通じて、α刑務所の態勢や事務負担量等に格別の変化があったことを認めるに足りる的確な証拠はない(…)。

そうすると、本件所長指示を発出した当時、あえて直接購入の意義を見直した上で本件購入制限を新たに設けたことにつき合理的な理由(刑事施設の管理運営上の必要)を認めることは困難である(わずか約6か月後に本件購入制限を廃止した際の所長指示(…)においては、被収容者の親族又は知人(非営利法人やいわゆる差入代行業者を含む)からの有償による差入れ(間接購入)は、特段の事情がない限り、直接購入には該当しないものと整理されているので留意するよう注記されており、本件購入制限を設ける前の取扱いはむしろこれに整合していたことに照らせば、かかる整理が本件購入制限を設けた時点でなし得なかったとは考え難い。)。

したがって、α刑務所長は、本件購入制限を設けるに当たり、刑事収容施設法51条及び刑事施設施行規則21条2号の前記趣旨を踏まえた上、当該物品の種類やそれに応じた検査の難易、差入れの必要性、差入れを認めた場合の事務負担量の増加その他の事情を勘案して、上記制限が「刑事施設の管理運営上必要な制限」に該当するか否かを判断すべき職務上の注意義務を尽くすことなく漫然と違法な本件購入制限を設けたといわざるを得ず、この点において、国家賠償法1条1項における「違法」の評価を免れないというべきである。」

本件数量制限について

また、裁判所は、本件数量制限についても、このような制度を設けたことについて合理的な理由は認められず、α刑務所長は漫然と違法な制限を設けたものであるとしました。

「(…)本件数量制限を設けた当時(令和2年1月17日)の全国の刑務所(α刑務所を除く58か所)における差入れ書籍の制限冊数の状況(…)をみると、そのほとんどは、「差入人1名当たり1日1回、3冊ないし6冊」(「3冊以内」が24か所で最も多く、次いで「5冊以内」の22か所、「6冊以内」の9か所の順である。)とされているほか、差入回数の制限なし(差入人1名当たりの差入冊数を守れば、何回でも差入れをすることができる。)とされている刑務所も複数あり、「差入人1名当たり1月1回」として差入冊数の制限を定めている刑務所は、α刑務所以外には存在しなかったことが認められる。

もとより、かかる制限は、当該刑事施設を取り巻く諸事情等を総合的に考慮して刑事施設の長が合理的に判断すべきものであって、一律的な取扱いが義務付けられるものではないが、α刑務所の従前の差入冊数の制限が「差入人1名当たり1日1回、3冊以内」であって、これは全国の刑務所の制限冊数の平均的水準であったところ、本件数量制限は、これにつき「差入人1名当たり1月1回、3冊以内」と格段に厳格な制限(差入冊数の上限は、平日の日数を前提として単純計算すると20分の1程度に制限されることになる。)を新設するものであることに照らせば、上記制限が「刑事施設の管理運営上必要な制限」に該当するといえるためには、これが合理的かつ相当といえるだけの相応の事情がなければならない。しかし、(…)本件数量制限を設けた当時、α刑務所の管理運営に関する特段の事情が生じていたことを具体的に認めるに足りる的確な証拠は存しないし(…)差入人を異にすれば、差入冊数を別途考慮すべきことは当然であるから、差入冊数の上限を大幅に制限する合理的理由とはなし得ない(…)確かに、α刑務所においては、本件数量制限を設けた一方、書籍等の購入については、1月に2回、計6冊以内として、1か月当たりの購入冊数を従前の取扱いよりも2冊増やしたことが認められるが(…)、被収容者が書籍等を閲覧する意義(書籍等の閲覧は、被収容者が教養を身に付ける上での補助手段、余暇時間帯等の利用方法として有効であり、原則として保障されるべきものであるところ(…)、書籍等の購入、差入れは、その前提をなすものとして重要である。)に鑑みれば、書籍の購入制限の緩和をもって、差入冊数の上限について従前の取扱いに比して格段に厳格な制限を設けることの合理性・相当性は認め難い。そうすると、α刑務所長が、本件数量制限を新たに設けたことにつき合理的な理由(刑事施設の管理運営上必要な制限)を認めることは困難である。

したがって、α刑務所長は、本件数量制限を設けるに当たり、刑事収容施設法51条及び刑事施設施行規則21条1号ロの前記趣旨を踏まえた上、当該物品の種類やそれに応じた検査の難易、差入れの必要性、差入れを認めた場合の事務負担量の増加その他の事情を勘案して、上記制限が「刑事施設の管理運営上必要な制限」に該当するか否かを判断すべき職務上の注意義務を尽くすことなく漫然と違法な本件数量制限を設けたといわざるを得ず、この点において、国家賠償法1条1項における「違法」の評価を免れないというべきである。」

結論

よって、裁判所は、α刑務所長による本件不許可措置はいずれも違法であり、国(Y)はXさんに対して損害賠償義務を負うと判断しました。

「(…)α刑務所長が本件購入制限に基づいてした本件現金交付不許可措置、本件書籍差入不許可措置1及び本件切手差入不許可措置、並びに本件数量制限に基づいてした本件書籍差入不許可措置2は、いずれも国家賠償法1条1項の適用上違法と評価すべきものであり、過失も認められるから、Yは、これによってXさんが被った損害を賠償する責任がある。」

弁護士法人ASKにご相談ください

冒頭でもご説明したとおり、会社の運営においては刑事事件に関連する事態に直面することもあります。

従業員がお客様に対して損害を与えるようなことをしてしまった、従業員が突然逮捕されてしまった、などの場合には対応方法に悩み、焦りを感じてしまうかもしれません。

そのようなときにはぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

アイキャッチ-150x150.png)