会社は従業員の孤立防止義務があるの?【職場におけるパワハラ】【東京高裁令和5年6月28日判決】

Recently updated on 2025-05-26

- 当社は、テーマパークで興業を行う事業をしています。仕事柄、どうしても配役に偏りが出てしまい、ときどき、社内の人間関係が円滑でなくなることがあります。今後、会社が訴えられないか心配です。

- 使用者は、労働者に対して、労働災害を未然に防ぐため安全配慮義務を負っています。労働災害によって、労働者に疾病が生じたとなった場合、安全配慮義務違反として会社に損害賠償義務が生じることがあります。特に、労働災害が精神障害に基づくものである場合、会社が取るべきであった安全配慮義務の内容が抽象的になりがちで、事前の対応が難しいケースも少なくありません。従業員間でトラブルが生じている場合、会社としてはしかるべき対応をすることで職場環境を整備する努力をし、それを証拠化しておくことが重要です。

詳しくは弁護士にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

近年、職場におけるハラスメントが取り沙汰されることが多くなりました。

特にパワハラ、マタハラ、セクハラは3大ハラスメントとして知られています。

また、ここ最近ではカスタマーハラスメントや就活ハラスメントなども問題になっています。

ハラスメントは、被害者を深く傷つけるだけでなく、職場環境を悪化させ、従業員の生産性やモラル低下を招いたり、取引先や顧客、株主などを含む社会からの信頼の失墜につながったりすることにもなります。

会社としてハラスメント防止対策をしっかりと講ずることは喫緊の課題です。

職場における5大ハラスメントについて、詳しくはこちらをご覧ください。

さて、今回は、そんなハラスメントをめぐって、会社が従業員に対して“孤立防止義務”を負うかどうかが争われた裁判例をご紹介します。

裁判例のご紹介・東京高裁令和5年6月28日判決

どんな事案?

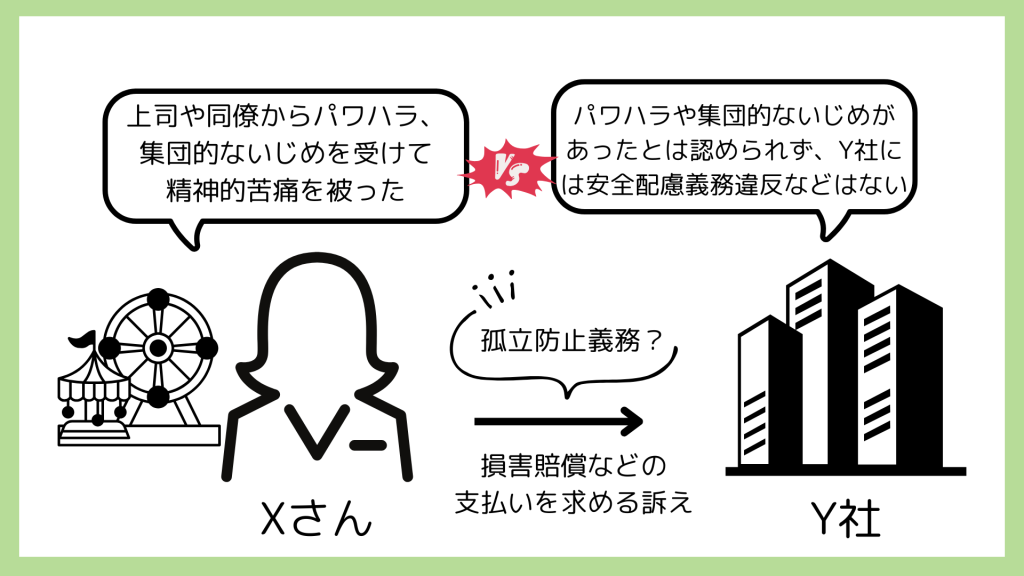

Xさんは、テーマパークの経営・運営などをするY社と労働契約を締結して、テーマパークの出演者として就労していました。

しかし、Xさんは、平成25年2月7日から平成30年3月12日にかけて、上司や同僚から種々の発言をされ、パワハラ及び集団的ないじめをされて、これによって精神的苦痛を被ったと主張し、Y社に対して、損害賠償などの支払いを求める訴えを提起しました。

何が問題になった?

裁判における争点

本件において、Xさんは、上司や同僚からのパワハラ、集団的ないじめを受けたと主張し、Y社の安全配慮義務違反(債務不履行)や使用者責任(不法行為)を追及していました。

そこで、裁判の中では、パワハラの有無や集団的ないじめの有無、Y社の債務不履行責任ないし不法行為責任の有無などが問題となりました。

孤立防止義務の有無について

中でも、Y社の債務不履行責任ないし不法行為責任の有無との関係において、原審の裁判所は、Y社が、「他の出演者に事情を説明するなどして職場の人間関係を調整し、Xさんが配役について希望を述べることで職場において孤立することがないようにすべき義務」(孤立防止義務)を負っていたところ、この義務に違反してXさんに対して著しい精神的苦痛を被らせたとして、Y社に対して、Xさんに88万円の慰謝料及び弁護士費用などを支払うよう命ずる判決をしていました。

そこで、控訴審(本判決)においては、Y社がXさんに対して、孤立防止義務を負うのかどうか?が大きな問題になっていました。

裁判所の判断

この点、本判決は、

- ・原審におけるXさんの訴状や準備書面をみても孤立防止義務違反を主張している部分は見当たらないこと

- ・孤立防止義務の内容が抽象的なものにすぎないこと

- ・Y社が孤立防止義務を履行しなければならないほどXさんが職場で孤立していたとは認められないこと

などを指摘し、孤立防止義務違反による損害賠償を認めた原審の判決を取り消し、Xさんの請求を棄却すべきであると判断しました。

「しかし、(…)原審におけるXさんの訴状及び各準備書面を精査してみても、Xさんの主張の中に、Y社には職場における「孤立防止義務」すなわち「他の出演者に事情を説明するなどして職場の人間関係を調整し、Xさんが配役について希望を述べることで職場において孤立することがないようにすべき義務」があり、その義務を怠ったのであって、これによりXさんが損害を被ったと主張している部分は見当たらない(…)。

そして、(…)Xさんの主張は、原審の判断を受けて、パワハラ及び集団的ないじめの有無にかかわらず、Y社には職場における「孤立防止義務」違反があるとの新たな主張を当審において行う趣旨と解する余地もないわけではない。

しかし、Xさんが援用する原判決の「孤立防止義務」の内容は、「職場において孤立することがないようにすべき義務」という抽象的なものにすぎず、その具体的内容が判然としないのであって、「孤立」というのがどのような状態か、これを防止するためにY社がどのような行為をすべきなのかなど、何ら明らかにはされていない(…)。

したがって、かかる抽象的な義務を根拠に、Y社に義務違反を認め、損害賠償を命じるというのは、相当ではないといわざるを得ない(…)。以上の点を措き、仮に、Xさんのいう「孤立防止義務」というのが損害賠償義務を発生させ得る程度に相応に具体的で特定されていると解する余地があるとしても、本件において、Y社がかかる義務を履行しなければならない程度にまでXさんが職場で「孤立」していたと認めることは困難である(…)

よって、(…)Xさんの請求は理由がないから棄却すべきところ、これと異なる原判決は相当でないから、原判決中Y社敗訴部分を取り消し、同部分に係るXさんの請求を棄却(…)する。」

ポイント

今回ご紹介した裁判例では、使用者であるY社が従業員であるXさんに対して、職場内における「孤立防止義務」を負うのかどうか?が争われました。

原審の裁判所は、Y社が、「他の出演者に事情を説明するなどして職場の人間関係を調整し、Xさんが配役について希望を述べることで職場において孤立することがないようにすべき義務」を負っていた、としてY社の孤立防止義務と同義務違反を認めました。

これに対して、本判決は、そもそも孤立防止義務の内容が抽象的である上、Y社が同義務を履行しなければならないほどにXさんが孤立していたともいえない、として孤立防止義務を否定しました。

たしかに本件において、「孤立防止義務」については具体的に明らかではなく、当事者が明確に主張していない義務の内容と存在を認めた原審の判断には問題があったといえます。

他方で、職場の状況や当事者の主張次第によっては、会社の職場環境調整義務の一環として、このような義務を使用者側が負い得るということには注意しておきたいポイントです。

弁護士にもご相談ください

職場におけるハラスメントは被害者、加害者だけの問題ではありません。

周りで働く従業員、取引先、クライアント、株主など多方面に影響を及ぼします。

会社内でのハラスメントを絶対に許さないという明確な方針を立てることやハラスメントが起きてしまった場合に備えた窓口を設置すること、相談があった場合の対応マニュアルの検討、適切な事後措置の実施など、ハラスメント防止対策をしっかりと講じておくことが大切です。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

職場のハラスメントについてお悩みの方は弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)