使用者の安全配慮義務とは?労働時間の管理が重要【滑川市・富山県事件】

- 会社においては、従業員の労働時間の管理が大切だと聞きます。残業代の計算のため、などは分かりますが、残業代がつかない従業員でも労働時間を管理する必要があるのでしょうか。

- 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負っています(労働契約法5条)。この安全配慮義務には、「危険及び健康障害」を事前に発見し、その防止対策(災害発生の結果の予防)を講ずる義務が含まれています。この安全配慮義務の一環で、健康を阻害する長時間労働を防止するため、労働時間を把握する義務が規定されています(労働安全衛生法第66条の8の3)

- 。賃金計算とは目的を異にしますので、管理監督者やみなし労働時間制が適用される労働者に対しても適用されます。

また、安全配慮義務は、公務員である学校長などにも課されるとするのが最高裁の考え方です。

安全配慮義務を果たしているかどうか不安な方は、弁護士に相談しましょう。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

労働時間の把握と安全配慮義務

安全配慮義務とは

会社は、従業員に対して、雇用契約の付随的義務として安全配慮義務を負っています。

安全配慮義務とは、「災害を起こす可能性」すなわち「危険及び健康障害」を事前に発見し(①危険発見)、その防止対策(災害発生の結果の予防)を講ずる(②事前排除)べき義務をいいます。労働契約法第5条においても、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と明記されています。

| ①危険発見 | 職場における危険、特に働いている人の周りにある危険を予知して発見する |

| ②事前排除(予防) | リスクを除去したり低減させたりし、残存したリスクに対しては作業者にその存在などを示し、危険が顕在化しないように対策をとる |

労働時間把握の義務

労働安全衛生法第66条の8の3では、「事業者は、第六十六条の八第一項又は前条第一項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。」として、会社の労働時間把握義務を定めています。

会社の労働時間の把握義務を負うのは、労働基準法41条に定める管理監督者、みなし労働時間制が適用される労働者などを含み、すべての労働者の労働時間です。

労働時間の把握方法

労働時間の把握は、タイムカードによる記録やPCなどの電子計算機の使用時間の記録といった客観的な方法その他適切な方法により把握することが原則となります(労働安全衛生規則第52条の7の3参照)。

業種によっては自己申告をベースにせざるを得ない場合もあるかもしれませんが、そのような場合には、必ず客観的な資料や実態との間に齟齬がないかを十分に確認する必要があります。また、できる限り上記の原則に沿った把握ができるように努めるべきです。

労働安全衛生法はあくまでも最低限の基準

なお、労働安全衛生法は、会社が守るべき最低限のものを定めたものです。

そのため、労働安全衛生法を守っているだけでは、会社は安全配慮義務を尽くしたことにはなりません。法定基準以外の労働災害発生の危険防止についても、会社は安全配慮義務を負い、その予防に努めなければならない点には注意が必要です。

裁判例のご紹介(滑川市・富山県事件・富山地裁令和5年7月5日判決)

さて、今回は、中学校の教員がくも膜下出血を発症し、死亡したことをめぐり、学校側の安全配慮義務違反の成否が争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

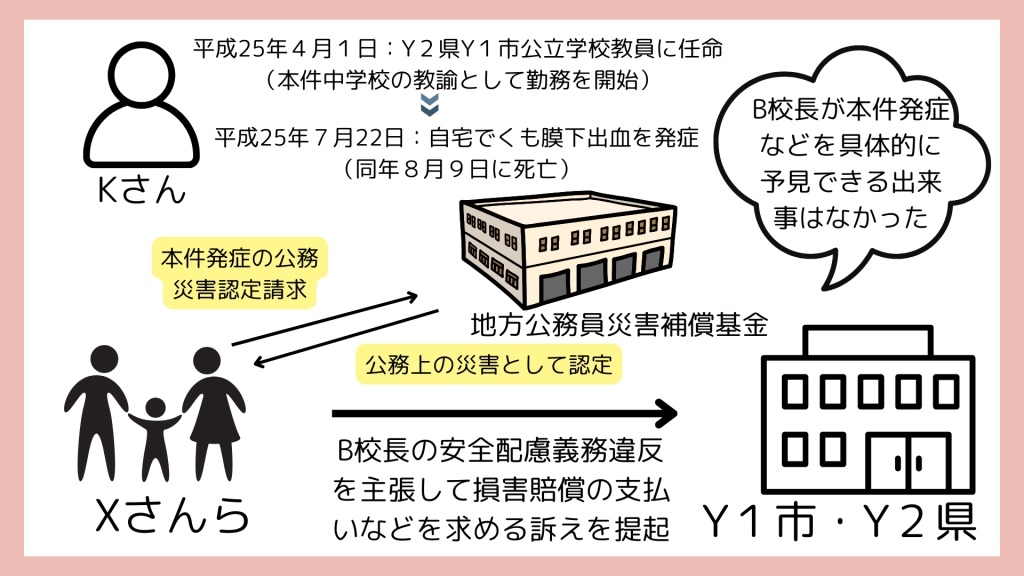

本件は、Y1市の設置する中学校の教員であったKさんが、くも膜下出血を発症し、死亡したのは、同中学校のB校長が、自己の指揮監督する教員につき、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等を過度に蓄積させ、心身の健康を損なうことのないよう注意する義務を怠ったことが原因であるとして、Kさんの妻であるX1さん、子のX2さん、X3さんが、Y1市とB校長の費用負担者であるY2県に対して、損害賠償金などの支払いを求めた事案です。

何が起きたか?

当事者

Xさんらについて

今回の原告となったXさんらは、いずれも亡Kさんの相続人です。

- ・X1さん:K(昭和48年生まれ)の妻

- ・X2さん:Kさんの子(平成26年生まれ)

- ・X3さん:Kさんの子(平成28年生まれ)

Y1市とY2県について

Y1市は、本件中学校を設置する地方公共団体であり、B校長は、平成27年4月から平成29年3月まで、本件中学校の校長を務めていました。

また、Y2県は、B校長の給与を負担する地方公共団体でした。

Kさんについて

Kさんは、平成9年3月に大学を卒業し、同年4月1日からY市立D中学校の講師として勤務するなどし、平成15年4月1日にはY2県U市公立学校教員に任命され、同市立E中学校教諭として勤務しました。

その後、平成25年4月1日にY2県Y1市公立学校教員に任命され、本件中学校の教諭として勤務を開始しました。

しかし、Kさんは、平成25年7月22日午前4時頃、自宅でくも膜下出血を発症(本件発症)し、救急搬送され、同年8月9日に死亡しました(当時42歳)。

なお、Kさんは、平成24年から高血圧症の治療を受けており、降圧剤を服用することもありました。

Kさんの勤務状況

Kさんの時間外勤務時間

本件発症前6か月におけるKさんの時間外勤務時間数は最も長い月で135時間36分、平均は89時間でした。

また、本件発症前26週におけるKさんの時間外勤務時間数は最も長い週で43時間56分、平均は19時間23分でした。

さらに、Kさんは、平成25年6月27日から本件発症前日にかけて25日間連続勤務をし、同年5月30日から同年6月25日にかけても27日間の連続勤務をしていました。

時間外勤務時間数は最も長い月で135時間、25日連勤もありました…

Kさんの担当業務

平成28年度、Kさんは、3年5組(生徒数40名)の担任として、生徒の心身の状況の把握、給食指導、清掃指導、教育相談及び生徒指導などにあたっていました。

また、総合の授業を週2時間、道徳の授業を週1時間、特活の授業を週1時間、それぞれ担当していました。

さらに、修学旅行の引率指導、家庭訪問、保護者との教育懇親会を実施していました。

教科担当としては、3学年4学級の理科の授業を週に合計16時間担当していました。

生徒指導なども担当していました。修学旅行の引率や家庭訪問などもしていました…

Kさんの担当クラブ活動

本件中学校では、栄養教諭及び養護共有を除き、基本的には全ての教員がいずれかの部活動顧問を担当していました。

Kさんは、女子ソフトテニス部(部員数28名)の顧問として、平日の朝及び放課後の練習、休日などの練習ないし練習試合について、部員の健康観察や技術指導、ミーティング、下校指導及び引率等にあたっていました。

Kさんは、平成25年6月以降に6回、県内外で行われた大会や練習試合の引率指導を行い、宿泊を伴うこともありました。

女子ソフトテニス部の顧問としても活動をしていました…

Kさんの他の業務

Kさんは、生徒会のボランティア活動の企画・実施に関し、主務として、外部からのボランティア依頼の窓口役なども担っていました。

本件学校の勤務時間の把握

Kさんの本件発症以前に、本件中学校では、タイムカード等による勤務時間の把握はなされておらず、出勤簿に各教員が押印する方法で出勤の有無や年休等の取得状況を確認するのみでした。

また、本件中学校では、教員が休日等に部活動指導に当たった場合は、当該部活動の顧問が、部活動指導業務記録簿に、部活動を実施した日時、場所及び内容等を記入して提出し、これをもとに事務担当者が特殊勤務実績簿にとりまとめて、当該顧問に支給する手当を算定していました。なお、B校長は、特殊勤務実績簿を毎月確認していました。

公務上の災害認定

X1さんは、Kさんの亡き後、平成29年2月24日付で、地方公務員災害補償基金に対して、本件発症の公務災害認定請求を行いました。

これに対して、平成30年4月9日、同発症は公務上の災害であると認定されました。

本件訴えの提起

Xさんらは、Kさんが、くも膜下出血を発症し、死亡したのは、本件中学校のB校長が、自己の指揮監督する教員につき、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等を過度に蓄積させ、心身の健康を損なうことのないよう注意する義務を怠ったことが原因であるとして、Y1市とY2県に対して、損害賠償金などの支払いを求める訴えを提起しました。

何が問題になったか

本件において、Xさんらは、Kさんが、くも膜下出血を発症し、死亡したのは、本件中学校のB校長が、自己の指揮監督する教員につき、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等を過度に蓄積させ、心身の健康を損なうことのないよう注意する義務を怠ったこと(=安全配慮義務違反)が原因であると主張していました。

そこで、本件では、主に“B校長の安全配慮義務違反の有無”が問題になりました。

※なお、この他にもとB校長の安全配慮義務違反と本件発症との間の因果関係の有無、損害の発生及び額、素因減額の可否、過失相殺の成否なども争点になりましたが、本解説記事では省略します。

裁判所の判断

裁判所は、B校長には安全配慮義務違反が認められ、同義務違反と本件発症との間に因果関係も認められることから、Y1市らはXさんらに対して損害を賠償する義務があると判断しました。

判決のポイント

では、裁判所はなぜ上記のような判断をしたのでしょうか。

校長が教員に対して負う注意義務とは

まず、裁判所は、校長は教員に対して、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等を過度に蓄積させ心理的負荷等の健康を損なうことのないように、業務の遂行状況や労働時間等を把握し、必要に応じて是正すべき義務(=安全配慮義務)を負う、と判断しました。

「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、また、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の上記注意義務の内容に従ってその権限を行使すべきである(最高裁判所平成10年(オ)第217号・第218号同12年3月24日第2小法廷判決・民集54巻3号1155頁)。そして、この理は、地方公共団体とその設置する学校に勤務する地方公務員との間においても同様にあてはまる(最高裁判所平成22年(受)第9号同23年7月12日第3小法廷判決・集民237号179頁)から、地方公共団体の設置する中学校の校長は、自己の監督する教員が、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等を過度に蓄積させ心身の健康を損なうことのないよう、その業務の遂行状況や労働時間等を把握し、必要に応じてこれを是正すべき義務(安全配慮義務)を負う。」

Kさんは過重な業務に従事していた

その上で、裁判所は、Kさんの業務従事の状況等に照らして考えれば、Kさんは、「本件発症前に、量的にも質的にも過重な業務に従事していたと認められる」と判断しました。

≪量的過重性≫

「(…)Kさんが本件発症前に本件厚労省基準及び本件地公災基準を上回る長時間労働に従事していたことが認められる。

加えて、本件厚労省基準は、業務と発症の関連性を強める要素として、休日のない連続勤務を挙げているところ、Kさんは(…)連続勤務が常態化していた(…)ことからすれば、長時間労働による心身の疲労の回復を図る機会も著しく制限されていたといえる。

これらを踏まえると、Kさんが、本件発症前に、心身の健康を損なうおそれのある量的に過重な業務に従事し、疲労を蓄積させていたことは明らかである(…)。」

≪質的過重性≫

「(…)一般に、学級担任が、生徒らの個性に応じ、学習支援のみならず、生活全般につき教育指導する重い責務を負っていることに加え、とりわけ3年生の学級担任は進路指導上重要な役割を担っていること、修学旅行等の重要な行事も多いこと(…)、現にKさんは日常的な学級担任の業務に加え、進路に関する保護者との面談や修学旅行の関連業務を行っていたことからすれば、3年生の学級担任を務めることは、業務量においても、その責任の重さからしても、Kさんに強い負荷をかけるものであったといえる。

また、Kさんが顧問を務めていた本件中学校の女子ソフトテニス部が県下の強豪であり、生徒や保護者の期待が大きかったことは前記(…)のとおりであり、その活動日数や時間が長くなる傾向にあったと考えられることからすれば、同部の顧問を務めることで、Kさんには身体的にも心理的にも強い負荷がかかっていたといえる(…)。

したがって、Kさんは、本件発症前に、客観的にみて、質的にも過重な業務に従事していたと認められる。」

B校長には安全配慮義務違反が認められる

そして、裁判所は、本件中学校においては、各教員の担当時間数を把握でき、部活動指導については活動内容や時間を把握でき、その他の校務分掌についても内容及び時間が共有されていたことから、B校長は、Kさんが量的にも質的にも過重な業務に従事しており、心身の健康を損ねるおそれがあることを客観的に認識し得たといえ、業務の遂行状況や労働時間等を把握し、必要に応じてこれを是正すべき義務を負っていたといえるところ、B校長はかかる義務を尽くしたとはいえないことから、B校長に安全配慮義務違反が認められる、と判断しました。

「本件中学校では、教務部の作成する教科担当の週当たりの持ち時間数の一覧表(…)により各教員の担当時間数を把握することができ、部活動指導に関しては、本件中学校における部活動時間の取り決め(…)や特殊勤務実績簿等により、その活動内容及び時間を把握することができたし、その他の校務分掌についても、各種連絡文書によって、その内容及び時間が共有されていた。そうすると、B校長は、Kさんが量的にも質的にも過重な業務に従事しており、心身の健康を損ねるおそれがあることを客観的に認識し得たといえるから、その業務の遂行状況や労働時間等を把握し、必要に応じてこれを是正すべき義務を負っていたものと認められる(…)。

B校長は、教員の勤務状況の全体的な傾向を把握するにとどまり、その勤務時間数を個別具体的に把握していたとはいえないから、本件発症前に、B校長が、Kさんの業務量や勤務時間等を適正に把握していたとはいえない。

また、(…)本件発症前に、B校長において、Kさんの業務負担を軽減するための具体的かつ実効的な是正措置がとられたとはいえない。

そうすると、B校長が前記(…)の義務を尽くしたとはいえないから、同人の安全配慮義務違反が認められる。」

個々の業務の遂行状況や労働時間等を把握して必要な是正措置を行いましょう

今回ご紹介した裁判例では、中学校の校長が教員に対して負う安全配慮義務違反の有無が争われました。

本判決は、これまでの判例を引用して、校長は「自己の監督する教員が、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等を過度に蓄積させ心身の健康を損なうことのないよう、その業務の遂行状況や労働時間等を把握し、必要に応じてこれを是正すべき義務(安全配慮義務)を負う。」との判断枠組みを示した上、校長の安全配慮義務違反を認めています。

本判決も指摘しているとおり、安全配慮義務は、全体的な勤務状況の傾向を把握するだけでは足りません。個別具体的に把握し、それぞれの業務負担や時間数、勤務状況に応じて、それぞれの労働者にとって必要となる業務負担の軽減措置等、是正措置を講ずることが求められています。

安全配慮義務を尽くすためには、個々の労働者の業務の遂行状況や労働時間等を把握し、個々の労働者にとって必要となる是正措置を行うことが大切です。

弁護士にもご相談ください

従業員が病気になってしまったり、ケガをしてしまったりした場合、会社は安全配慮義務違反による損害賠償を求められることがあります。

このような事態に陥らないためには、起こり得るリスクや危険を予見し、事前にそのリスクを回避する措置を講ずることが必要です。

しかし、会社の中でどんなリスクがあるかを予測することは難しいかもしれません。

安全配慮義務ってなに?会社の環境改善をしたいけど何をしたらいいの?など、使用者の安全配慮義務についてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)