労災(業務疾病)とは?疲労蓄積による死亡に業務起因性が認められた裁判例【国・岡山労基署長(日本電気)事件】

- 当社はソフトウェア開発の事業を行っています。先日、システムエンジニアの男性が業務時間に突然倒れ、現在も容態が思わしくありません。この病気が労働災害と認められるのはどのような場合でしょうか。

- 労災保険法上の「労働災害」は、労働者が労災保険の適用される事業場に雇われて、事業主の支配下にあるときに(業務遂行性)、業務が原因となって発生した(業務起因性)災害であると認められる場合になります。

疾病の場合、①労働の場に有害因子が存在していること、②健康障害を起こし得るほどの有害因子にさらされたこと、③発症の経過及び病態が医学的にみて妥当であることが認められる場合に、業務疾病と認められます。

特に業務疾病については、行政の判断と裁判所の判断が異なることがあります。詳しくは弁護士に相談しましょう。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

労働者災害補償保険の概要

労働災害(労災)とは?

労働災害(労災)とは、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由、又は、通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して必要な給付を行うほか、被災労働者の社会復帰促進等の事業を行い、労働者の福祉の増進に寄与することを目的とするものです(労働者災害補償保険法(労災保険法)1条参照)。

| 業務災害 | 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡 |

| 複数業務要因災害 | 複数事業労働者の2以上の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡 |

| 通勤災害 | 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡 |

労災保険の保険給付

《保険給付の内容》

労災保険の保険給付には、以下のものがあります(労災保険法7条)。

- 業務災害に関する保険給付

- 複数業務要因災害に関する保険給付

- 通勤災害に関する保険給付

- 二次健康診断等給付

また、社会復帰促進等事業として、労働災害補償保険特別支給金支給規則に基づく、特別支給金等の給付があります。

《労災保険給付の種類》

具体的な保険事故に応じた保険給付の種類は、以下のとおりです。

| 保険事故 | 保険給付の種類 | 内容 | 特別支給金 |

|---|---|---|---|

| 負傷・疾病 | 療養(補償)給付 | 業務又は通勤が原因で負傷したり、病気にかかったりして、治療を受ける場合 *療養の給付:労災病院や労災指定医療機関等で療養を受けるとき *療養の費用:労災病院や労災指定医療機関等以外で療養を受けるとき | (―) |

| 負傷・疾病 | 休業(補償)給付 | 負傷や疾病の療養のため労働することができず、賃金を受けられない場合 | 休業特別支給金 |

| 負傷・疾病 | 傷病(補償)給付 | 療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、障害の程度が傷病等級に該当する場合 | 傷病特別支給金 傷病特別年金 |

| 傷害 | 障害(補償)給付 | 傷病が治癒したときに一定の障害が残り、残存障害が障害等級に該当する場合 | 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金 |

| 介護(補償)給付 | 障害補償年金又は傷病補償年金の受給者で、厚労省令の定める程度の常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合 | (―) | |

| 死亡 | 遺族(補償)給付 | 労働者が死亡した場合 | 遺族特別支給金 遺族特別年金 |

| 死亡 | 葬祭料/葬祭給付 | 労働者が死亡した場合 *葬祭料:業務災害のとき *葬祭給付:通勤災害のとき | (―) |

※なお、保険給付の種類は、業務災害の場合には「◯◯補償給付」として「補償」がつきますが、通勤災害の場合には「◯◯給付」として「補償」はつきません。

業務災害に関する保険給付

業務災害は、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます。

業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場に雇われて、事業主の支配下にあるときに(業務遂行性)、業務が原因となって発生した(業務起因性)災害に対して行われます。

《業務遂行性》とは

業務遂行性とは、労働者が労働関係の下にあること(=「労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態」)をいいます。

| 業務遂行性が認められる3つのパターン | 例えば |

|---|---|

| ①事業主の支配下にあり、かつ、管理下(施設管理)にあって業務に従事している場合 | 業務行為そのものだけでなく、作業中の用便・飲水等の生理的必要行為等を含む。 |

| ②事業主の支配下にあり、かつ、管理下にあるが、業務に従事していない場合 | 事業場内での休憩中や始業前・終業後の事業場内での行動等の事業場施設内で自由行動を許されている場合。 |

| ③事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合 | 出張や営業の外回りなど、事業場外で業務に従事している場合。 |

《業務起因性》とは

業務起因性とは、「業務又は業務行為を含めて、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下になることに伴う危険が現実化したものと経験則上認められること」をいいます。

業務起因性が認められるためには、業務と疾病等との間に条件関係があることを前提として、かつ法的に見て労災補償を認めるのを相当とする関係(相当因果関係)があることを要するとされています。

業務災害の中でも、特に疾病については、業務起因性の成否が問題になるケースが多くあります。

業務と疾病との間に相当因果関係が認められる場合には、業務疾病として労災保険給付の対象となります。

一般的には、以下の3つの要件を満たす場合、業務疾病として認められます。

- 労働の場に有害因子が存在していること

- 健康障害を起こし得るほどの有害因子にさらされたこと

- 発症の経過及び病態が医学的にみて妥当であること

なお、業務上疾病は、労働者が事業主の支配下にある状態において発症した疾病ではなく、事業主の支配下にある状態において有害因子にさらされたことによって発症した疾病をいうことに注意が必要です。

裁判例のご紹介(国・岡山労基署長(日本電気)事件・福岡高裁令和5年9月26日判決)

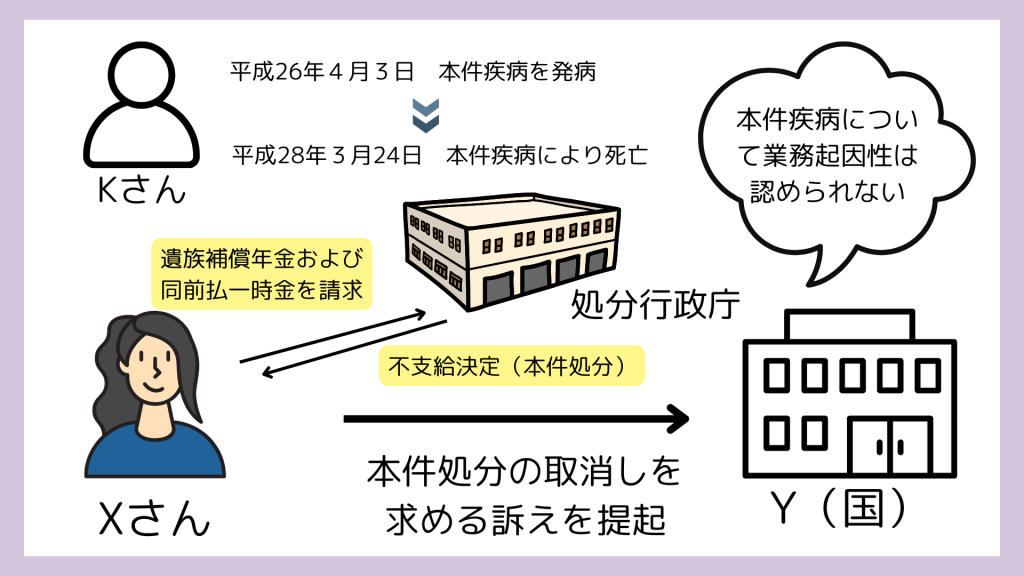

さて、今回は、労災の中でも遺族補償給付の不支給処分をめぐり、業務起因性の有無が認められるか否かが争われた裁判例をご紹介します。

事件アイキャッチ.png)

どんな事案?

本件は、N社で勤務していたKさんが、平成26年4月3日、右被殻出血(本件疾病)を発症し、平成28年3月24日に死亡したことについて、Kさんの相続人であるXさんが、岡山労働基準監督署長(処分行政庁)に対し、本件疾病が業務に起因するものであると主張して、労災保険法に基づく遺族補償給付の請求をしたところ、処分行政庁が、これを支給しないという処分をしたことから、Xさんが、Y(国)に対して、処分の取消しを求めた事案です。

何が起きたか?

Kさんと本件会社の関係

本件会社は、主に自治体等の官公庁、金融機関、教育機関、医療機関等を取引先として、システムや通信機器の開発および販売を行っていました。

Kさんは、平成3年4月1日に本件会社に入社し、平成24年4月1日から本件会社の中国支社が統括するA支店の支店長として勤務していました。

本件疾病の発症

Kさんは、平成26年4月3日、本件会社の会議に出席していたところ、同日午後6時頃、右被殻出血(本件疾病)を発症し、広島市立B病院に救急搬送されました。

そして、緊急開頭血腫除去手術等の治療を受けて同病院に入院しました。

その後、Kさんは、同年5月に社会福祉法人C会C1病院等に転院して治療を受けたものの、平成28年3月24日、本件疾病により死亡しました。

遺族補償年金等の請求

Xさんは、平成30年11月12日、処分行政庁に対して、労災保険法に基づく遺族補償年金および同前払一時金の請求をしました。

しかし、処分行政庁は、平成31年1月29日、Xさんの請求について不支給決定とする本件処分を行いました。

審査請求および再審査請求の棄却

Xさんは、本件処分を不服として、同年2月22日、岡山労働災害補償保険審査官に対して、審査請求を行いました。

しかし、同審査官は同年4月26日、同審査請求を棄却する旨の決定を行いました。

Xさんは、この決定を不服として、令和元年5月10日、労働保険審査会に対して再審査請求を行いましたが、同審査会は、令和2年2月14日、同再審査請求を棄却する旨の裁決をしました。

訴えの提起

そこで、Xさんは、Y(国)に対して、本件処分の取消しを求める訴えを提起しました。

何が問題になったか

本件では、Xさんの本件疾病について業務起因性が認められるか否かが問題になりました。

具体的には、“本件疾病の発症が、「長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による」(労働基準法施行規則別表第1の2第8号)ものであるか否か”が争いになりました。

裁判所の判断

裁判所は、本件疾病の発症が、業務に内在する危険が現実化したことによるものと認めるのが相当であるとして、業務起因性が認められる(本件処分を取り消す)と判断しました。

判決のポイント

では、裁判所はなぜ上記のような判断をしたのでしょうか。

業務起因性の判断基準

業務起因性とは

まず、裁判所は、業務起因性の判断基準に関して、これまでの判例を参照し、

・「労災保険法に基づく保険給付は、労働者の業務上の疾病等について行われるところ(同法7条1項1号)、労働者の疾病等を業務上のものと認めるためには、業務と当該疾病等との間に条件関係があることを前提として、相当因果関係が認められることが必要である」こと

・「労災保険制度が、労働基準法上の危険責任の法理に基づく使用者の災害補償責任を担保する制度であることからすれば、上記の相当因果関係を認めるためには、当該疾病等の結果が、当該業務に内在または通常随伴する危険が現実化したものであると評価し得ることが必要である」こと

を示しました。

脳血管疾患と業務起因性

その上で、裁判所は、脳血管疾患における業務起因性について、

「脳血管疾患が業務に内在する危険の現実化として発症したと認められるためには、当該労働者と同程度の年齢・経験等を有し、基礎疾患を有していても通常の業務を支障なく遂行することができる程度の健康状態にある者を基準として、業務による負荷が、医学的経験則に照らし、脳血管疾患の発症の基礎となる血管病変等を、自然的経過を超えて著しく増悪させ得ることが客観的に認められる負荷といえることが必要であると解するのが相当である」

としました。

認定基準(行政内部の準則)について

また、裁判所は、認定基準(令和3.9.14基発0914第1号)について、

・「認定基準は労働災害認定のための行政内部の準則であり、大量の事件処理をしなければならない行政内部の判断の合理性、整合性、統一性を確保するために定められたものであって、裁判所による行政処分の違法性に関する判断を法的に拘束するものではないものの、その作成経緯や内容に照らし一定の合理性を有するものといえる」

ことから、

・「本件疾病発症と業務との相当因果関係(業務起因性)を判断するにあたっても、まずは認定基準を基礎として業務起因性の有無を判断することとする」

としました。

Kさんの労務従事の状況

過重な業務従事

上記の判断枠組みを示したうえで、裁判所は、Kさんの時間外労働について

・「本件疾病発症前6か月間におけるKさんの1か月当たりの時間外労働時間数は、発症1か月前97時間58分、2か月前50時間13分、3か月前67時間37分、4か月前82時間11分、5か月前94時間06分、6か月前97時間20分であり、発症1か月前及び6か月前はほぼ100時間に及んでいた」こと

・「発症前6か月間の平均時間外労働時間は81時間に達し、発症前2か月間ないし5か月間の平均時間外労働時間もいずれも70時間を超えている」こと

からすれば、

・「認定基準に照らしても、Kさんは、時間外労働の点において、発症前の長時間にわたって疲労の蓄積をもたらす加(ママ)重な業務に従事していたといえる」

としました。

疲労の蓄積

また、裁判所は、Kさんの勤務状況について、

・「Kさんは、平成25年10月20日から同年11月1日までの13日間、同年11月25日から同年12月6日までの12日間、平成26年1月6日から同月18日までの13日間、同年2月12日から同月22日までの11日間、同年3月3日から同月14日までの12日間に、それぞれ10日を超える連続勤務を行っていること、本件疾病発症前1か月の間に勤務間インターバルが11時間未満の日が7回存在していること(…)が認められ、このような勤務状況は、Kさんの疲労の回復を阻害し、疲労を蓄積させたものと考えられる」こと

・Kさんは、本件疾病発症の9日前からその翌日にかけて「18時間01分に達する長時間の労働を行って」いたこと

・内容的にも負荷が大きく、「次の勤務まで5時間程度しか勤務間インターバルがなかったこと」

などからすれば、「疲労蓄積の負荷を看過することはできない」と判断しました。

飲酒や喫煙の程度

また、裁判所は、

・Kさんの「飲酒や喫煙についてその程度が著しいものとはいえないことなどに照らすと、(…)本件疾病が本件会社の業務に起因して発症したことを否定するに足りるものとまでは認め難い」

としました。

本件疾病について業務起因性が認められる

よって、裁判所は、

・「発症前6か月間のKさんの時間外労働時間数が長時間であったことに加え、連続勤務及び勤務間インターバルの不足などの負荷要因があったこと、Kさんに本件疾病が本件会社の業務に起因して発症したことを否定すべき特段のリスクファクターも見当たらないことを総合的に考慮すれば、(…)本件疾病の発症は、業務に内在する危険が現実化したことによるものと認めるのが相当であって、業務起因性が認められる」(本件処分を取り消す)

と判断しました。

業務負担に注意しましょう

本判決では、令和3年に発出された認定基準に基づき、Kさんの本件疾病の発症について業務起因性を認めました。

認定基準では、業務起因性の認定要件として、

(1) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務に就労したこと。

(2) 発症に近接した時期において、特に過重な業務に就労したこと。

(3) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(以下「異常な出来事」という。)に遭遇したこと。

を挙げ、「(1)、(2)又は(3)の業務による明らかな過重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務に起因する疾病として取り扱う」としています。

本判決においても、Kさんの本件疾病発症前6か月の平均時間外労働時間や、時間外労働時間数以外の連続勤務、勤務間インターバル不足などの労務状況を指摘しています。

本件は、労災の認定をめぐる事案でしたが、上記のようなKさんの過重な業務負担は本件会社の安全配慮義務にも大きく関連する問題といえます。

使用者としては、従業員の過重な業務負担による疾患の発症などに特に注意が必要です。

弁護士にもご相談ください

従業員が会社で負傷してしまったり、病気になってしまったりした場合、会社としてどのような対応をとったらよいか慌ててしまうかもしれません。

そのような時には、まず弁護士にその後の対応フローについて相談してみることがおすすめです。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

「事業所で従業員がケガをしてしまったけど、どうしたらいい?」「従業員同士が喧嘩をして、お互いが負傷してしまったけど、どうしたらいい?」「従業員が病気になって、会社に出て来れなくなったけど、今後はどう対応したらよい?」など、お悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)