アルバイトの労働条件を確かめよう【ブラックバイトにならないために】【弁護士が解説】

この春から新しい学生アルバイトを採用した会社も多いのではないでしょうか。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

毎年、厚労省は、学生アルバイトが増えるこの時期(4月から7月)に、全国の大学生等を対象として、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを行っています。

今年(令和7年)も4月1日から7月31日にかけて、「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンが実施されています(厚労省HP「令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します」参照)。

アルバイトの雇用に際し、「アルバイトだから労働条件はあまり気にしなくても大丈夫」「きっとうるさくは言ってこないでしょう」「正規社員と違うから問題にはならないはず」などと考えていると、知らず知らずのうちにブラックバイトになっているかもしれません。

ブラックバイトと呼ばれないためにも、あらためて本キャンペーンの内容を振り返りながら、アルバイト雇用上の注意点を確認しておきましょう。

確認すべき労働条件のポイント

アルバイトの雇用において、会社が気を付けるべきことはたくさんありますが、中でも、厚労省が、重点的に確認するように呼び掛けているポイントは次の5つです。

以下、この5つの点について、具体的な内容を詳しくみていきましょう。

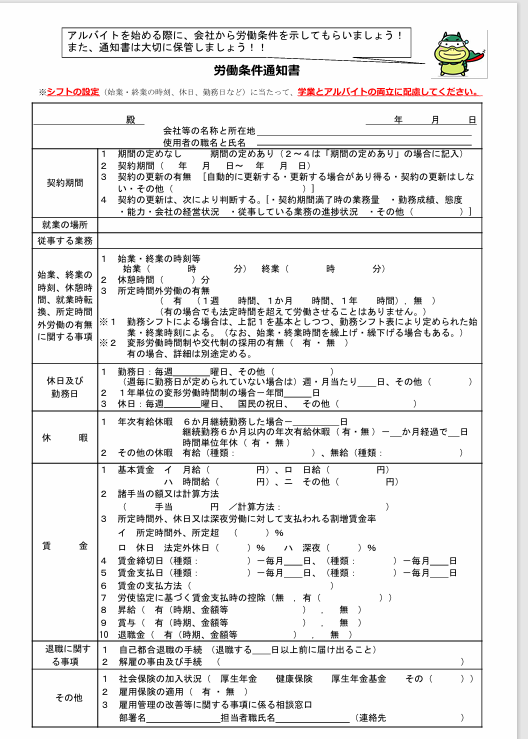

ポイント①労働条件の明示

アルバイトを雇う場合も書面による労働条件の明示が必要です

アルバイトを雇用する際、労働条件について書面で示しているでしょうか?

労働基準法第15条1項は、労働契約を締結する際(有期労働契約の場合には更新の際にも)、使用者が労働者に対して、契約期間や就業場所、労働時間などの労働条件を明示しなければならないことを定めています。

労働者に明示する労働条件は、事実と異なるものとしてはならず、仮に明示された労働条件が事実と異なる場合には、労働者は、即時に労働契約を解除することができます(労働基準法第15条2項)。

学生からよく聞かれる声

しかし、アルバイトの学生などからは、「雇用契約締結前に、バイト代や勤務時間について質問をしたのに、「募集広告に書いてある通りだから」と言われ、そのまま働き始めたものの、当初の話とは違う…。」といった声が聞かれることがあります。

雇い始めてから会社とアルバイトとの間のトラブルを起こさないためにも、労働条件通知書などの書面を会社からアルバイトに対して交付し、労働条件を明示しておくことは非常に重要です。

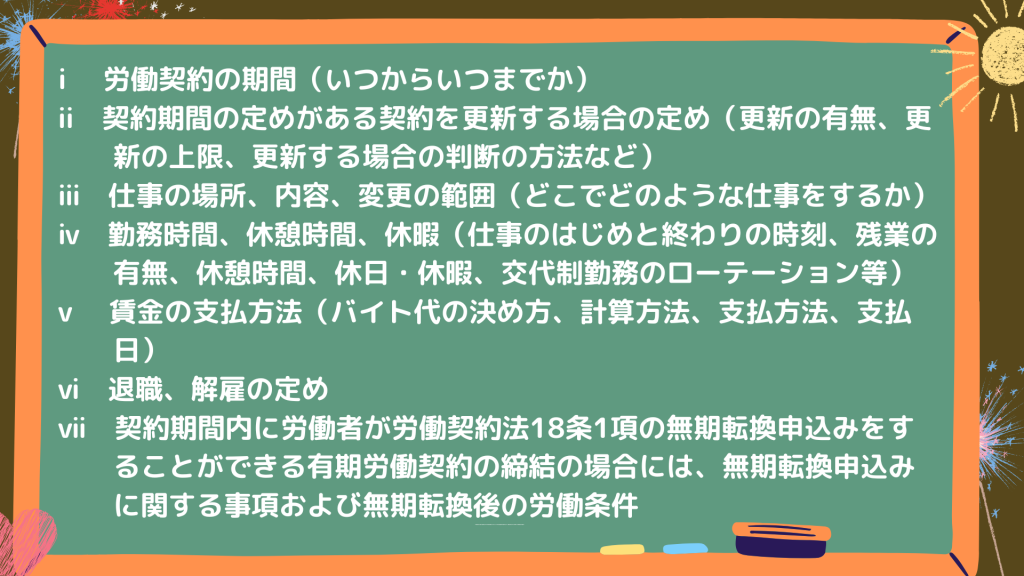

書面で明示すべき事項とは

特に、次の7項目については、必ず書面で明示しなければなりません。

書面による明示とされていますが、アルバイト(労働者)側が希望した場合には、メールやFAXなど(印刷できるもの)によって明示することも可能です。

労働条件明示ルールについて詳しくは

労働条件明示ルール(詳しくは、こちらをご覧ください)は、法改正により本年4月から変更された点もありますので、改めて確認しておきましょう。

その他に気をつけたいこと

また、上記ⅴにあるバイト代については、各都道府県ごとに最低賃金の定め(最低賃金制度 )があり、これを下回ることはできません。加えて、高校生アルバイトや雇い入れ後の研修期間中も、最低賃金額以上の賃金を支払うことが求められますので注意が必要です。

労働条件通知書の記載例

なお、厚労省は、労働条件通知書の記載例を公表していますので、このようなサンプルを参照し、記載事項に抜け漏れがないかを点検しておくこともおすすめです。

ポイント②シフト制労働者の適切な雇用管理

シフトの適切な設定・管理が必要です

アルバイトの勤務シフトは適切に設定・管理されているでしょうか?

シフト制労働者の“シフト”は、労働条件の内容になります。

労働契約法第8条は、労働条件の内容は、労働者と使用者間の合意によってのみ変更することができると定めており、使用者側から一方的に変更することは許されていません(労働契約法8条)。

学生からよく聞かれる声

しかし、実際に、アルバイトの学生などからは、「学校の試験準備期間や試験期間中にも休ませてもらえなかった…。」「学校の講義に出席できないほどの過剰のシフトを入れられてしまった…。」「勝手にシフトを変更された…。」といった声が聞かれることがあります。

シフト合意の変更は慎重に

たしかに、繁忙期やキャンペーン実施期間中など、特に人手が必要な時期には、会社側の都合によってシフトを変更してほしい場合もあるかもしれません。

もっとも、上述のとおり、労働契約法第8条は、労働契約の内容である労働条件を変更する場合には、労使間の合意が必要であることを定めていることから、アルバイト(労働者)との間でシフト変更の合意をする必要があります。

仮に、使用者側から一方的にシフトを変更してしまった場合には、そのような変更は無効となります。

なお、労使間の“合意”とは、有効な意思に基づく合意でなければなりません。

ブラックバイトの職場では、LINEなどのメッセージアプリを使って誹謗中傷を伴って強引に合意をとるようなことがあるようですが、当然ながら、このような手法に基づく合意は有効な意思に基づく合意とはいえません。

学業とアルバイトが両立できるようなシフトを適切に設置する

また、そもそも学生は学業が本分であることから、使用者が、学生アルバイトを雇用する場合には、学生が学業とアルバイトが適切な形で両立することができるような環境を整えるように配慮する必要があります。

ポイント③労働時間の適正な把握

労働時間の適正な管理・把握が必要です

アルバイトの労働時間を適正に管理・把握しているでしょうか?

労働基準法は、事業または事務所に使用され、使用者の指揮監督の下に働いて賃金を支払われる労働者に適用されるものであり、その雇用形態は問いません。

そのため、アルバイトであっても、原則として1日8時間・週40時間という法定労働時間(労基法第32条)、時間外労働に対する割増賃金の支払い(同第37条)、労働時間が6時間を超える場合の休憩(同第34条)、休日の付与(同第35条)などの各労働基準法の定めについて、正規社員と同様に適用されます。

学生からよく聞かれる声

しかし、実際に、アルバイトの学生などからは、「アルバイトには残業代はないといわれた…。」「1回あたり8時間以上の勤務をしているのに休憩時間がもらえない…。」「準備や片付けの時間は労働時間ではないといわれた…。」といった声が聞かれることがあります。

アルバイトでも残業代の支払義務があります

特に、アルバイトなら残業代は払わなくてよい、といった誤った見解に基づいてアルバイトを雇用している使用者が一定数見受けられます。

しかし、アルバイトであっても、労働時間は1分単位で管理のうえ、残業代の支払いが必要です。

業務に必要な準備等も労働時間です

また、就業を命じた業務に必要な準備や片付けの時間、参加が業務上義務付けられている研修・教育訓練を受講していた時間などの労働時間について、賃金の基礎となる労働時間に含めることなくバイト代を支払っている使用者も多数存在します。

しかし、業務に必要な準備等の時間も労働時間に含まれます。

労働日ごとに始業・就業時刻をきちんと確認しましょう

したがって、これらの点に留意しながら、アルバイトについても、各労働日の始業・終業時刻を確認し、適正に記録しておきましょう。

なお、厚労省は、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドラインを策定し、公表していますので(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)、これらのガイドラインも参照しながら、労働時間の管理、把握に努めることが期待されます。

ポイント④商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止

自爆営業の問題

アルバイトに商品を強制的に購入させていないでしょうか?

会社が労働者に対して販売ノルマを課し、ノルマが達成できなかった場合には、商品等の購入を義務付けるという「自爆営業」は、正規社員について特に問題視されていますが、アルバイトについても同様の問題が生じています。

学生からよく聞かれる声

アルバイトの学生などからは、「職場で自社製品の販売ノルマがあり、達成しない場合にはバイトに買い取りを義務付けるという決まりがあるため、一生懸命働いても、結局はバイト代が全部その製品購入で消えて困っている…。」といった声が聞かれることがあります。

商品の強制的な購入は許されません

しかし、労働基準法第16条では、使用者が労働契約の不履行について、違約金を定めることなどを禁止しています。

したがって、アルバイトが希望もしていないにもかかわらず、自社製品等の商品を強制的に購入させることはできません。

代金を賃金から一方的に控除することは禁止されています

また、労働基準法第24条1項では、原則として賃金を全額通貨で支払わなければならないとされています。

したがって、仮にアルバイト本人が商品の購入を希望した場合には、購入をさせること自体は可能ですが、そのような場合であっても一方的に賃金から商品の代金を差し引くことは許されません。

自爆営業が行われていないか常時管理しましょう

したがって、職場において、アルバイトに対する「自爆営業」などが行われていないかどうか、労使協定もなく賃金から商品代金を一方的に控除するなどの運用が行われていないかどうかについては、常に注意し、確認しておくことが大切です。

ポイント⑤労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止

アルバイトの欠勤などに損害賠償を定めることは許されません

アルバイトの遅刻や欠勤、不良品を出すことなどに対して、あらかじめ損害賠償額などを定めてはいないでしょうか?

労働基準法第16条では、使用者が労働契約の不履行について、損害賠償額を定めることなどを禁止しています。

学生からよく聞かれる声

しかし、実際に、アルバイトの学生などからは、「雇用契約書に、不良品を出した場合、1回につき2,000円の罰金を支払うと記載されているんだけど…。」といった声が聞かれることがあります。

労働基準法第16条は、使用者による賠償の予定を禁止していることから、アルバイトの遅刻や欠勤などによる労働契約の不履行、その他の不法行為に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることは許されません。

減額にも一定の制限があります

また、遅刻や欠勤、不適切言動を繰り返すことなどにより、職場の秩序を乱すなどの規律規範をしたことに対する制裁として、就業規則に基づいて、本来受けるべき賃金の一部を減額する場合は考えられます。

しかし、労働基準法第91条では、就業規則において減給の制裁を定める場合であっても、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えてはならないことを定めています。

したがって、就業規則に基づいて、本来アルバイトが受けるべき賃金の一部を制裁として減額するような場合であっても、無制限に減給することのないように留意しなければなりません。

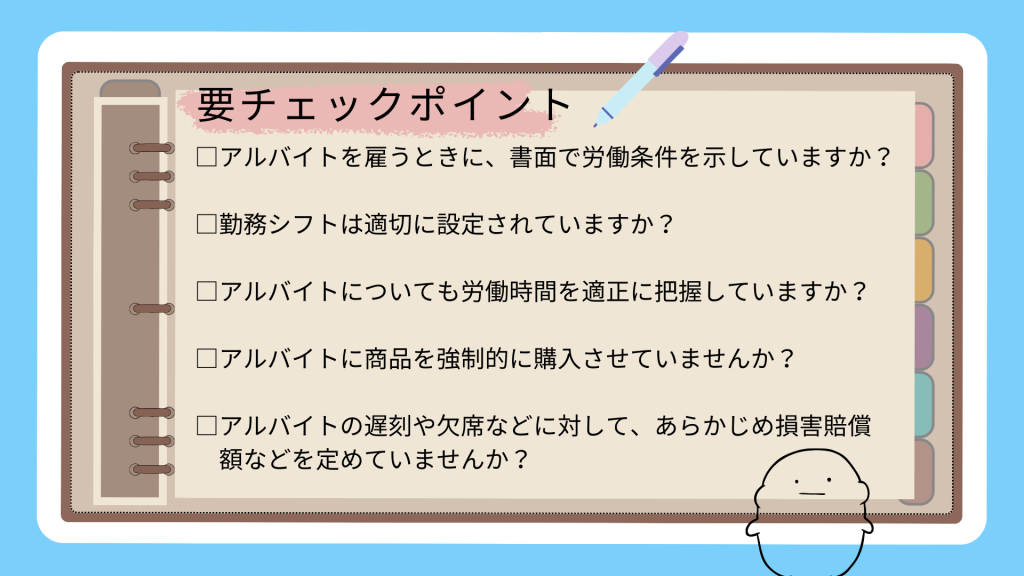

チェックリストを活用して課題を確認

アルバイトの雇用において注意すべき5つの事項について説明してきました。

「ちょっとまずいかも・・・」などと思ったことはあったでしょうか?

厚労省は、要チェックポイントとして、次のようなチェックリストをおいています。

仮に、上記のポイントの中で、自信をもって✔ができない項目がある場合や、ちょっと不安だな、と感じた場合には要注意です。

ブラックバイト職場にならないように、日ごろからアルバイトの労働条件について適正な管理・運用がなされているかを確認しておくことが大切です。

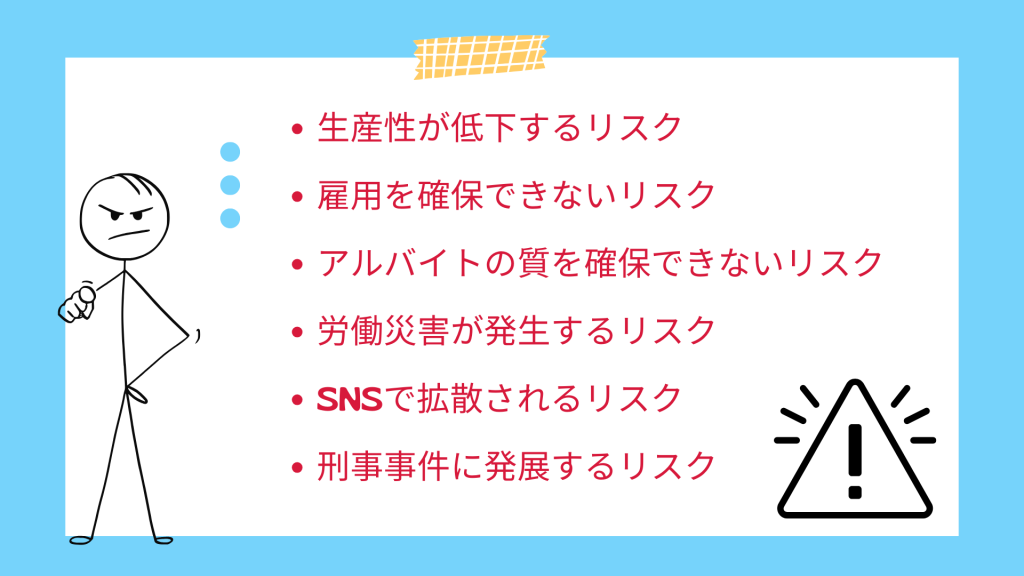

ブラックバイト企業のリスク

さて、最後に、ブラックバイト企業と呼ばれてしまった場合のリスクについても確認しておきましょう。(※本記事において、ブラックバイトのレッテルを貼られる企業を「ブラックバイト企業」と呼んでいます。)

生産性が低下するリスク

ブラックバイト企業では、アルバイトが劣悪な労働条件の下で、長時間労働を強いられることになります。

そのような環境下では、アルバイトは心身ともにどんどん疲弊することになり業務効率は悪化します。さらに業績の低迷や商品サービスの質の低下、人件費の高騰など、アルバイトの生産性は低下していくことになります。

雇用を確保できないリスク

また、企業経営者にとって大きな悩みの一つが、人の採用コストの高騰化です。

人手不足のいまでは、売り手市場の状況にあり、アルバイトをしたい人にとっては、他社の労働条件と比較してバイト先を選定することになります。

そのような中で、労働条件に劣るブラックバイト企業をわざわざバイト先に選ぶ人はいないでしょう。

また、ブラックバイト企業になると、既存のアルバイトの定着率も悪くなるので、人が減る一方となり、新しい人が入ってこないという負のスパイラルに悩むことになります。

アルバイトの質を確保できないリスク

そして、ブラックバイト企業では、劣悪な労働条件によって、アルバイト自体が心身ともに追い込まれていくことが想定されます。知らず知らずのうちにアルバイト自身も、そのような環境が当然なものと考えるようになり、アルバイトの質が低下する危険があります。

それだけでなく、「バイトテロ」などを引き起こしてしまうモラルに欠ける人材が、会社に入ってきてしまう可能性も否定できません。

労働災害が発生するリスク

ブラックバイトで疲弊してしまったアルバイトは、業務上の事故により怪我を負ったり、脳や心臓、精神疾患などを発病するリスクもあります。

業務上の原因であることが認められると労働災害となるおそれがあり、会社が損害賠償請求をされる事態も想定されるところです。

SNSで拡散されるリスク

いうまでもありませんが、現代社会はSNSの時代です。「これは問題だ」と考える人がSNSで発信すると、瞬く間に世界に広がり、あっという間に「ブラック企業」のレッテルが貼られる時代になっています。

実際に、過去にも、ある企業が高額な初任給で求人を出すということが話題になった後、その「初任給」に80時間分の固定残業代が含まれていた、と拡散されたことがありました。

必ずしも会社が意図した内容ではない方向での炎上をすることも十分あり得るので注意が必要です。

刑事事件に発展するリスク

労働関係に関する法律は、思いも寄らないところに刑事罰の罰則があります。休憩義務、賠償予定の禁止、時間外労働の規定などに反した場合には「6か月以下の拘禁刑」か「30万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。

悪質な事案であれば、逮捕され、報道されることも十分にあり得ます。

このようにブラックバイト企業にはあらゆるリスクが潜んでいます。

ブラック企業と呼ばれないためにも、本記事でご紹介したようなアルバイトの労働条件をあらためて確認することが大切なのです。

弁護士A S Kにご相談ください

以前はアルバイトと聞くと、気軽に雇用できる人材として会社が積極的に活用するイメージがあったかもしれません。しかし、現在ではアルバイトの雇用においても、労働条件の明示などさまざまなルールが設けられています。

アルバイトも労働基準法をはじめとする関係法令の適用を受ける「労働者」であり、仮に労働関係法令に違反し、不当な取り扱いを行った場合には、行政庁から報告等を求められたり、罰則に処せられたりすることもあるため、注意が必要です。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

アルバイトの雇用に関してお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)