住み込み家政婦兼訪問介護ヘルパーは家事使用人に当たるか?【国・渋谷労基署長(山本サービス)事件】

- 労働問題

- tags: 労働判例解説 家事使用人 家事使用人ガイドライン

- 当社は、川崎市内で家政婦紹介所を運営しております。最近、介護事業所も併設することとなり、家政婦兼介護ヘルパーとして、障害を抱えるお客さまに好評をいただいております。「家事使用人」には労働基準法や労働安全衛生法など適用がないと理解していますが、なにか注意することはありますか?

- ご認識のとおり、家事使用人には労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などの適用がありません。しかしながら、厚生労働省は「家事使用人の雇用ガイドライン」を定め、労働基準法などの水準を下回らないようにするなど、働きやすい環境を整備することが求められています。

また、そもそも「家事使用人」にあたるかどうかも厳格に解釈されております。介護業務と一体としたサービスを提供する場合などは、労働基準法が家事使用人を適用除外とした趣旨が当てはまらないとして、家事使用人としての業務も含めて労働基準法等の適用があるとされた裁判例もあります。

詳しくは弁護士にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

家事使用人とは?

家事使用人とは

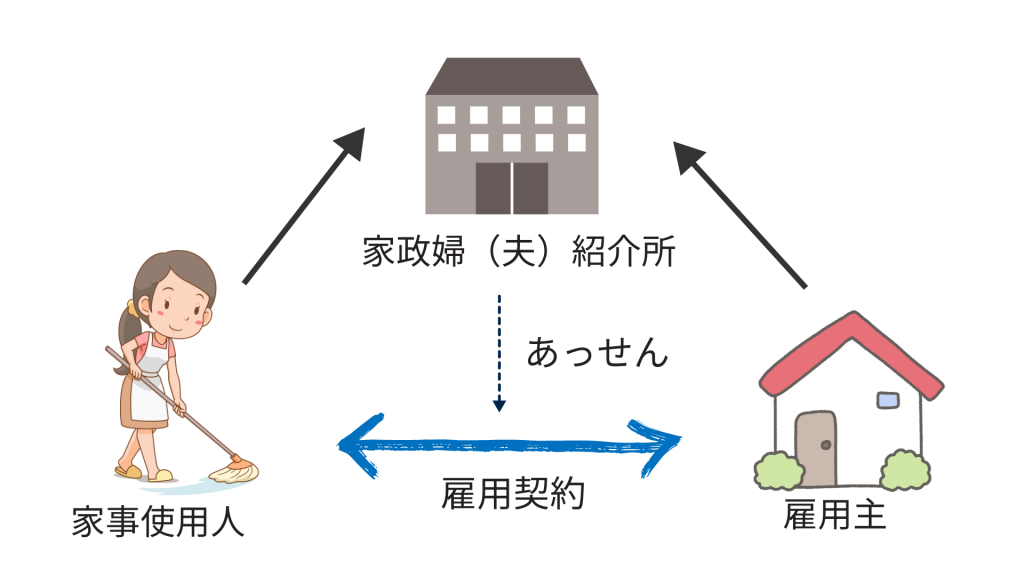

家事使用人とは、雇用主である各家庭との間で直接労働契約を締結し、その雇用主との雇用関係の下において、家事一般に従事する方のことです。

家事サービスの提供の場面では、

- 雇用主である各家庭との間で直接労働契約を締結する家事使用人

- 家事代行サービス会社に雇用され、各家庭に派遣される方

- マッチングアプリなどを活用する個人事業主

などさまざまな形態があります。

家事使用人に適用される法律

適用される法律

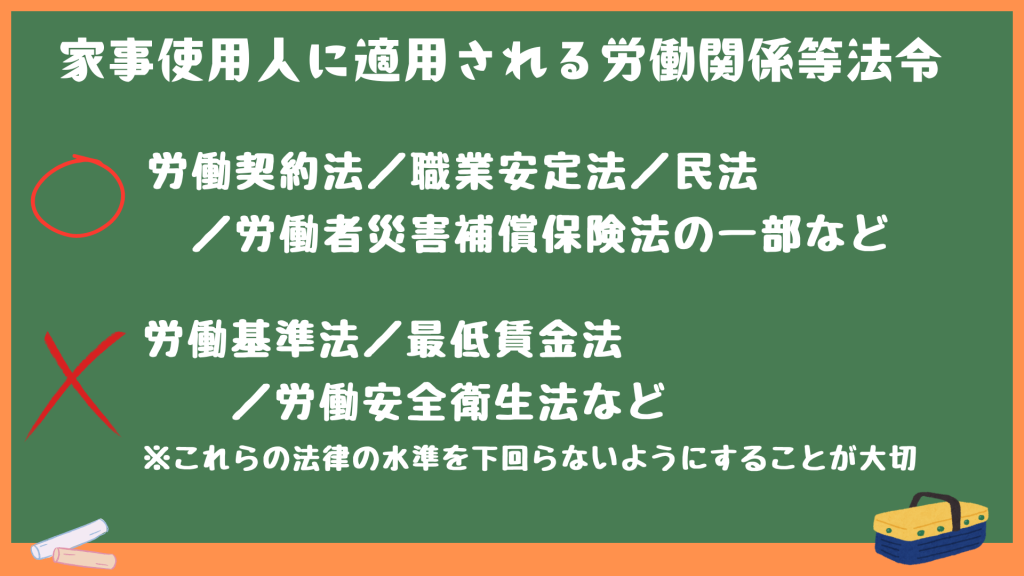

雇用主と家事使用人には、一般の労働者の場合と同様に労働契約法や職業安定法、労働者災害補償保険法の一部(労災保険の特別加入に関する部分)、民法などが適用されます。

たとえば、雇用主が家事使用人との間で雇用契約を締結する場合には、労働契約法を遵守する必要があり、雇用主は使用者として、一般の労働契約における会社と同じく家事使用人への安全配慮義務を尽くすことなど、適切な雇用管理を行うことが求められます。

適用されない法律

他方で、家事使用人には、一般の労働者には適用されている労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法などが適用されていません。

ただし、家事使用人が働きやすい就労環境を整えるためには、雇用主として、これらの法律の水準を下回らないようにすることが大切であると考えられています。

家事使用人ガイドライン

家事労働の場面では、本来の契約の範囲外の業務を求められたり、ハラスメントが発生していたり、就業中の受傷であるにも関わらず十分な補償を受けられていなかったりするなど、さまざまなトラブルや問題が生じています。

そこで、厚労省は、昨年(令和6年)2月8日、家事使用人の就業環境の改善に向けて、「家事使用人の雇用ガイドライン」を公表しました。

家事使用人ガイドラインについて、詳しくはこちらの記事で解説していますので、ぜひご覧ください。

裁判例のご紹介(国・渋谷労基署長(山本サービス)事件・東京高裁令和6年9月19日判決)

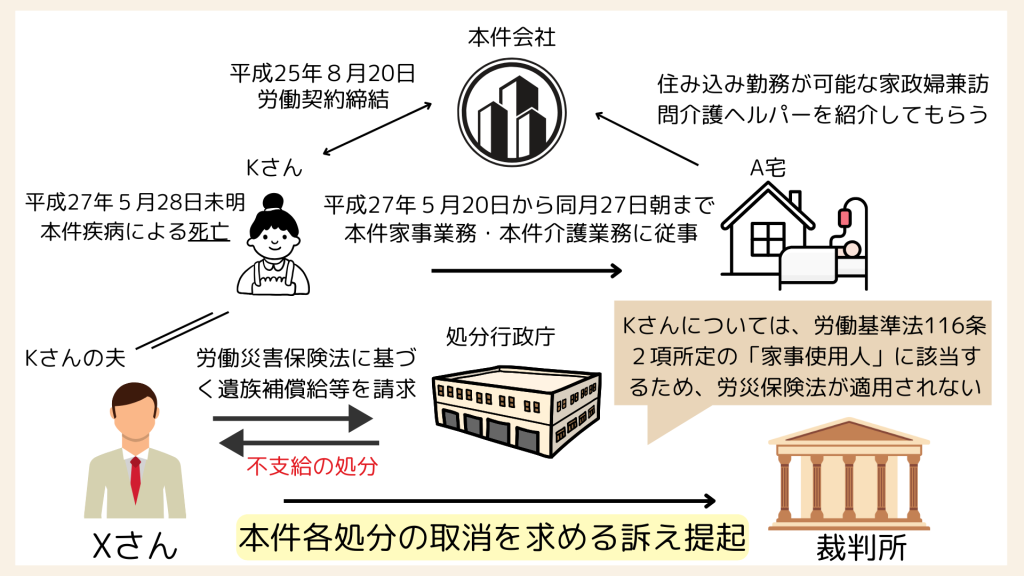

さて、ここからは、住み込み家政婦兼訪問介護ヘルパーとして介護業務を提供していた亡Kさんが、労働基準法116条2項の「家事使用人」に該当するか否かが争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

本件は、住み込み家政婦兼訪問介護ヘルパーとして介護業務を提供していたKさんが、疾病を発病し、死亡してしまったことから、Kさんの夫であるXさんが、処分行政庁に対して、労災保険法に基づく遺族補償給付等を請求したところ、処分行政庁が、Kさんは労働基準法116条2項の「家事使用人」に該当するから労災保険法は適用されない、として保険給付の不支給処分をしたことから、Xさんが国(Y)に対し、本件処分の取り消しを求めた事案です。

何が起きた?

当事者

本件会社について

本件会社は、東京都に本社事務所を置き、昭和54年の設立以降、有料職業紹介事業の許可を受けて家政婦などの紹介あっせん業等を営んでいました。

そして、本件会社は、平成12年以降、介護保険事業者として訪問介護サービス等の事業も行うようになりました。

Kさんについて

Kさんは、介護福祉士の資格を有していました。

Kさんと本件会社の労働契約の締結

Kさんは、平成25年8月、本件会社に対し、家政婦(求職者)としての登録を行いました。

そして、Kさんは、同月20日、本件会社との間で、業務内容を非常勤の訪問介護ヘルパーとする労働契約を締結しました。

A宅での業務の従事

Kさんは、A宅で家政婦兼介護ヘルパーとして勤務していた別の家政婦が休暇を取得することになったため、本件会社から、上記業務を変わってもらいたい旨を打診されました。

この打診に応じたKさんは、平成27年5月20日から同月27日朝までの間、A宅に住み込んで、本件家事業務及び本件介護業務に従事しました。

Aさんについて

Aさんは重度の認知症を発症して自宅で寝たきりの状態にあり、要介護状態区分5(最重度)の認定を受けていました。

そのため、Aさんの息子は、本件会社に、住み込み勤務が可能な家政婦兼訪問介護ヘルパーを紹介してもらっていました。

Kさんの死亡

Kさんは、A宅での業務を終えた平成27年5月27日午後3時半頃、東京都内の入浴施設に入店したものの、同日午後11時30分頃、同施設のサウナ室内で倒れているところを発見されました。

その後、翌日28日未明、Kさんは本件疾病による死亡が確認されました。

遺族補償給付等の請求

そこで、Kさんの夫であるXさんは、A宅において、本件介護業務(訪問介護ヘルパーとして訪問介護サービスを提供する業務)に従事したほか、本件家事業務(家政婦として家事及び介護を行う業務)に従事するなど、24時間対応を要する過重な業務に就いたことに起因して、勤務終了後ほどなく急性心筋梗塞または心停止(本件疾病)を発症し、死亡したとして、渋谷労働基準監督署長(処分行政庁)に対し、労働災害保険法に基づく遺族補償給等を請求しました。

処分行政庁による不支給処分

しかし、処分行政庁は、Kさんについては、労働基準法116条2項所定の「家事使用人」に該当するため、労災保険法が適用されないという理由から、Xさんが請求した保険給付を不支給とする旨の処分(本件各処分)をしました。

訴えの提起

Xさんは、処分行政庁による本件各処分には違法があると主張して、Y(国)に対し、処分の取消を求める訴えを提起しました。

何が問題になったか?

家事使用人には労基法が適用されない

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度です。もっとも、労基法116条2項は「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」と定めています。

その処分行政庁が不支給処分にした理由

そのため、処分行政庁としては、Kさんが「家事使用人」(労基法116条2項)に該当する結果、Xさんについては、労災保険の適用の前提を欠くため、遺族補償給付等をすることはできない、と考えたのです。

争われたこと

このような問題背景から、本件においては、“ Kさんが労基法116条2項所定の「家事使用人」に該当することを理由として、遺族補償給付等を不支給とする本件各処分が違法かどうか? ”が争われました。

裁判所の判断

裁判所は、本件介護業務、本件家事業務いずれについても、Kさんが「家事使用人」に当たるとはいえないとして、家事使用人に該当することを理由とする本件各処分は違法である、と判断しました。

判断のポイント

では、裁判所はなぜ上記のような判断をしたのでしょうか?

本件介護業務・本件家事業務は一体として本件会社の業務であった

まず、裁判所は、以下の点について指摘しました。

| ① | 本件会社はAさんを求人申込者とする求人票兼労働条件通知書を作成し、同求人票には休憩時間が0時から5時までと記載されているものの、勤務時間の記載はなく、また、本件家事業務と本件介護業務の双方に対する賃金として日給1万6000円を支給する旨の記載があったこと |

| ② | Kさんは本件介護業務としてのAさんの食事準備と本件家事業務としてのAさんの息子の食事準備を同じ時間帯に行い、また、本件介護業務としてのおむつ交換と本件家事業務としてのおむつ交換が存在するなど、本件介護業務と本件家事業務を時間的・質的に截然と区別することは困難であること |

| ③ | 本件会社がKさんに配布した業務指示書には、Aさんの息子の食事準備やA宅の庭掃除等の本件家事業務に含まれる業務が記載されており、本件会社が同業務についても業務指示を行なっていたものといえること |

そして、これらの点に照らして考えれば、本件会社とKさんは、本件介護業務と本件家事業務の双方を業務の内容として、雇用契約を締結したものと認められ、これらの業務は一体として本件会社の業務といえる、と判断しました。

「本件介護業務及び本件家事業務は、A宅という同一の場所で従事するものである上、労働時間についても、賃金についても、明確に区分されていないから、これらの業務毎に異なる雇用主による別個の雇用契約が締結されていることとは整合し難いものというべきである。(…)これらの事情を総合すると、本件会社とKさんは、本件介護業務及び本件家事業務の双方を業務内容とし、午前5時から翌日午前0時までを労働時間とし、賃金を日給1万6000円とする雇用契約を締結したものと認められ(…)本件家事業務及び本件介護業務は一体として本件会社の業務ということができる。」

Kさんは「家事使用人」に当たらない

裁判所は、上記のとおり、本件介護業務及び本件家事業務がいずれも一体として本件会社の業務であることを前提として、いずれの業務についても、Kさんが「家事使用人」に当たるものとは認められない、と判断しました。

「このように、本件家事業務は、本件介護業務とともに、本件会社との雇用契約に基づき、本件会社との雇用契約に基づき、本件会社の業務として行われたものであり、家庭内の私的領域に国家的規制や監督を行うことが不適切であるという労基法116条2項の趣旨は妥当しないから、本件介護業務はもとより、本件家事業務についても、Kさんが同項所定の「家事使用人」に当たるものとは認められない。

そうすると、処分行政庁が本件各申請に対してした、Kさんが労基法116条2項の「家事使用人」に該当することを理由とする本件各処分は、同項の適用を誤った違法なものといわざるを得ない。」

「家事使用人」の該当性の判断は厳格に行われます

今回ご紹介した裁判例は、要介護者であるAさんの自宅に住み込みで、本件介護業務と本件家事業務に従事していたKさんが、住み込みの業務を終えた直後に、本件疾病を発症して死亡したことについて、Kさんが「家事使用人」(労基法116条2項)に該当するか否か(労災保険法の適用があるか否か)が争われました。

裁判所は、本件会社の業務への関与や業務の内容、Kさんの就労状況などに着目して、本件介護業務と本件家事業務が一体として本件会社の業務であることを指摘した上、Kさんが「家事使用人」には当たらない、と結論付けています。

このように、家事労働の場面においても、業務の内容や性質、実態に照らして、労基法の適用を受けない「家事使用人」には当たらないと判断されることがあります。

冒頭でも説明したとおり、家事使用人には、一般の労働者には適用されている労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法などが適用されていません。

しかし、そのような場合であっても、雇用主として、これらの法律の水準にも注意を向け、これらの法律の基準を下回らないように心がけることが重要です。

弁護士にもご相談ください

これまで家事労働における問題はなかなか軽視されてきた傾向にあります。

しかし、本判決が「家事使用人」該当性を否定したことや、厚労省が家事使用人ガイドラインを公表したことによって、少しずつ家事労働で起きているトラブルや改善すべき点について、社会から着目されるようになってきました。

家事使用人の就労環境の改善のためにどんなことに気をつけたらいいの?

働いてもらってる家政婦(夫)さんが怪我をしてしまったけどどうしたらいい?

などなど、家事労働の場面では予測しない出来事が起きるかもしれません。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

そんな時は、悩みを抱え込まず、弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)