外国人労働者のパスポート預かりは違法【アドバンスコンサル行政書士事務所事件】

- 東京都大田区内で飲食店を経営しています。昨今の人手不足により、外国人労働者が貴重な戦力になっています。外国人労働者の中には突然店に来なくなる人も多く、本人に書面で了解を取った上で当社がパスポートを預かるようにしています。何か問題はありますでしょうか。

- パスポートは、外国人が国外に出国するに当たって必要となる重要書類であって、その管理を第三者が行うことは外国人の出国の自由を制約するものです。また、パスポートは、身分証としての機能を有するものですので、本来、第三者に管理を委ねることを前提としていない物品で、その保管管理の方法は、その所有者に委ねられる性質のものであるといえます。

「本人に書面で了解を取った」とのことですが、雇用者に求められて作成した書面が任意に作成されたと評価できるかどうかは不透明ですし、仮に本人の真意であったとしても、返還を求められればすぐに返還を要すると考えられます。したがって、一定の場合にはこうした同意自体が公序良俗に反し、無効と評価される可能性があるほか、慰謝料請求が認められる可能性もあります。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

近年、日本で働く外国人労働者が増えています。

厚労省が公表した「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和5年10月末時点)」によれば、外国人労働者数は、初の200万人超えとなり、平成19年に、使用者に対する外国人雇用状況の届出が義務付けられて以来、過去最高の数を更新しています。

国籍別にみると、ベトナムが最も多く、次いで中国、フィリピンの順に続きます。

※なお、外国人雇用状況の届出制度とは、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的として、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に基づき、すべての事業主に、外国人の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けたものです。

これからも外国人労働者は増えていくことが予想されます。

事業主としては、国籍を問わず、すべての従業員にとって働きやすい環境を整えていくようにしていく必要があるでしょう。

アドバンスコンサル行政書士事務所事件・横浜地裁令和6年4月25日判決

さて、今回は、外国人労働者のパスポートの預かりの違法性が争われた、少し珍しい裁判例をご紹介します。

どんな事案?

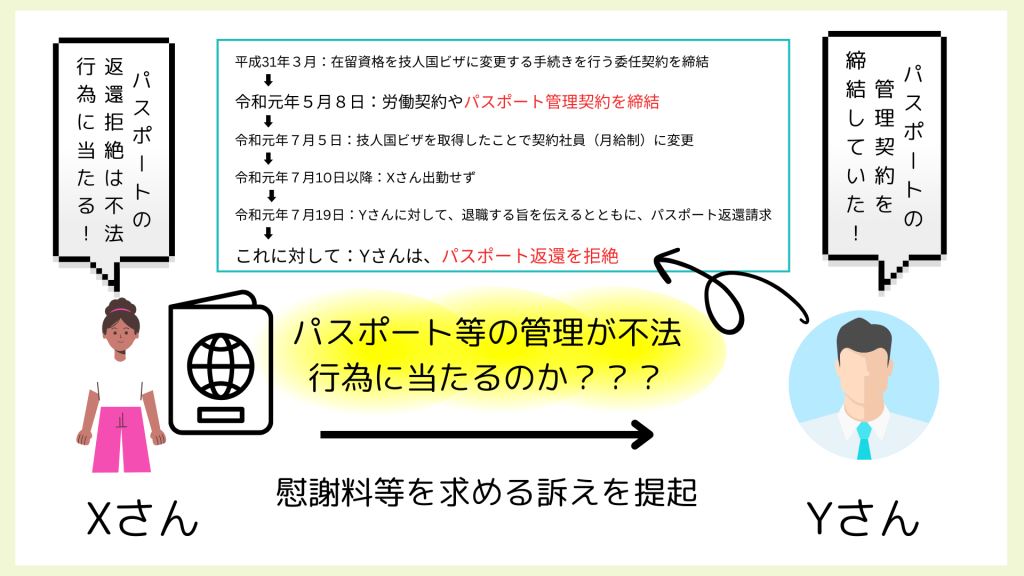

本件は、フィリピン人女性であるXさんが、行政書士であるYさんとの間で労働契約を締結するにあたり、パスポート等を預けることを強要され、Yさんが返還に応じなかったことが違法であると主張して慰謝料の支払いなどを求めた事案です。

何が起きた?

本件の当事者

Xさんについて

Xさんは、平成29年4月に留学生の在留資格(留学ビザ)で来日したフィリピン人女性です。

留学ビザの取得にあたり、Xさんは、150時間の日本語の授業を履修しているほか、同月から2年間日本語学校に通学し、卒業(ただし、日本語能力検査試験は不合格)していました。

Yさんについて

Yさんは、「アドバンスコンサル行政書士事務所」などの名称で事業を行う行政書士です。

XさんとYさんの委任契約の締結

Xさんは、平成31年3月、Yさんとの間で、在留資格を「技術・人文知識・国際業務」(技人国ビザ)に変更する手続きを行う委任契約を締結しました。

この委任契約では、着手金が10万円・残金は40万円とされ、ただしビザ変更時から1年間、Y事業で継続勤務し、勤務態度良好とYが判断した場合は支払いを免除するとの内容が定められていました。

XさんとYさんの労働契約等の締結

Xさんは、令和元年5月8日、Yさんとの間で、

- ・アルバイト労働契約

- ・パスポート管理契約(XさんのパスポートをYさんが管理する契約)

- ・物品管理契約(Xさんの学位記等をYさんが管理する契約)

- ・携帯電話使用契約

- ・秘密保持契約

- ・契約社員労働契約(技人国ビザ変更時点から契約社員として勤務する旨を定める契約)

を締結しました。

そして、Xさんは、同日からアルバイト従業員(時給1000円)として勤務を開始し、同年7月5日には、技人国ビザを取得したことで契約社員(月給制)に変更されました。

パスポートの返還請求

Xさんは、令和元年7月10日以降は、Yさんの事務所に出勤せず、同月19日、労働組合の組合員でありAに所属しているCさんを通じて、Yさんに対して、退職する旨を伝えました。

また、同日、Xさんは、Yさんに対して、パスポート返還を求めました。

しかし、Yさんは、パスポート返還の求めに応じませんでした。

(なお、後にXさんは、大使館においてパスポート再発行手続きを行なったほか、Yさんは令和2年8月にパスポート等を返還しました。)

訴えの提起

そこで、Xさんは、Yさんとの間で労働契約を締結するにあたり、パスポート等を預けることを強要され、Yさんが返還に応じなかったことは違法であると主張して、Yさんに対し、慰謝料の支払いなどを求める訴えを提起しました。

争われたこと

本件では、“ YさんによるXさんのパスポート等の管理が不法行為に当たるかどうか? ”が争われました。

裁判所の判断

裁判所は、パスポート管理契約は公序良俗に違反し、YさんがXさんのパスポートの返還に応じなかったことは不法行為に当たるとして、YさんはXさんに対して損害賠償義務を負う、と判断しました。

判断のポイント

では、裁判所はなぜ上記のような判断をしたのでしょうか?

パスポート保管管理の方法は所有者に委ねられる

まず、裁判所は、パスポートという性質に照らして考えれば、その保管管理の方法は、所有者に委ねられるものであり、仮に所有者の真意に基づいて預かり、かつ、保管の必要性があるとしても、返還に条件をつけたり、保管者の裁量による許可制としたりすることは、公序良俗に反して許されない、と判断しています。

「この点、パスポートは、外国人が国外に出国するに当たって必要となる重要書類であり、その管理を第三者が行うことは外国人の出国の自由を制約するものである。また、パスポートは、母国政府が発行した国外でも通用する身分証としての機能を有するものであって、在留資格の変更手続等、手続上やむを得ない場合を除いて、第三者に管理を委ねることを前提としていない物品であり、その保管管理の方法は、その所有者に委ねられる性質のものである。このようなパスポートの管理については、所有者の自発的な自由意思に基づいて預かり、保管を開始することが必要であり、かつ、その場合であっても、所有者から返還を求めた場合には直ちに返還される必要があるというべきであって、返還に条件を付したり、保管者の裁量に基づく許可制にしたりすることなどは、外国人の移動の自由を制限するものとして、公序良俗に反し、許されない。」

YさんによるXさんのパスポート管理契約は公序良俗に違反する

そして、裁判所は、上記の判断枠組みを前提として、XさんとYさんとの間に締結されたパスポート管理契約は、Xさんの移動の自由を制限するものであり、公序良俗に違反する、と判断しています。

「これを本件に当てはめると、パスポート管理契約は、在職中は使用にYさんの許可が必要であるとしている点(1条)、保管期限はYさんが決定するとしている点(3条)、退職後も、Yさんが管理するとし、Xさんから請求があった場合にのみ、その7日以内に返還するとしている点(5条)、それ以外の場合は、Yさんの許可がなければ返還しないとしている点(6条)につき、外国人労働者の移動の自由を制限するものであって、公序良俗に反するものというほかない。」

労務提供を目的とするパスポートの管理は理由にならない

なお、Yさんは、Xさんに労働契約及びこれに付随する契約の履行を確保することなどを目的として、パスポートを管理していたと認められるところ、労働基準法5条の法意に照らせば、このような目的はパスポート管理を正当化する理由にはならない、と判断しています。

「Yさんは、このような契約を締結し、パスポートの管理をする理由として、Xさんから問われた際、会社のパソコンやお客さんのパスポート等をもったまま逃げたりしたら困るという趣旨で「逃げちゃうでしょ」と答えた旨供述しているが、その意味するところは、労働契約やそれに付随する契約の履行を確保することを目的として、母国に帰国すること等を防止するため、パスポート等を預かっていることを自認しているに過ぎない。労働基準法5条は、労働者が労働契約上、使用者に対して労務を提供する義務を負っていることを当然の前提として、私生活上の自由を制限して、労務の提供の義務を強制することを禁じているもので、その法意に照らせば、契約を履行させることが目的であることは、パスポートを管理することについて正当化する理由とはならない。」

パスポートの管理は労働者本人に委ねましょう

今回ご紹介した裁判例は、在留資格の更新のために、Y行政書士に相談したXさんが、Y行政書士の事務所に採用され、勤務しながら新しい在留資格を得ることを目指していたところ、Y行政書士に預けたパスポートなどの返還を拒絶されたことから、慰謝料の請求を求めて訴えを提起した事案でした。

Y行政書士としては、Xさんが母国に帰ってしまい、労務提供をしなくなってしまうことを念頭に、Xさんとの間でパスポート管理契約を締結し、これを預かっていたものと思われます。

しかし、本判決も指摘するとおり、パスポートは本来、所有者本人が管理保管することが前提とされたものであり、仮に預かる契約を締結するとしても、返還に条件を付したり、保管者の裁量に基づく許可制にしたりすることは、絶対に許されません。

また、使用者が、労務の提供を受けるために、労働者のパスポートを管理保管することは、もはや労働者に対して、労務の提供を強制するものであり、かかる観点からも、許されない行為です。

外国人労働者との雇用契約の締結にあたり、パスポートの管理は、あくまでも労働者本人に委ねましょう。

弁護士にもご相談ください

外国人労働者であれ、日本人労働者であれ、労使間のトラブルや悩みは尽きません。

もし少しでも問題の種があるときには、早め早めに弁護士に相談しておくことで、大きな問題に発展することを防ぐことができます。

労務に関するお悩みは弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

アイキャッチ-150x150.png)

アイキャッチ-150x150.png)