商標の先使用権とは?商標権に基づく差止請求の可否【大阪地裁令和5年11月30日判決】

- 当社は、神奈川県で葬祭業を営んでいます。約10年前から「A」という名称で地元のお客さまにサービスを提供してきました。そうしたところ、まったく知らない他県の会社から「「A」は当社の登録商標なので、今後使用を取りやめろ」という趣旨の内容証明郵便が届きました。調べたところ、この会社が「A」を商標登録したのは昨年のようです。商標には「先使用権」というものがあると聞きました。「A」については明らかに当社が先に使用していたので、この会社の要求に応じる必要はありませんよね?

- 確かに商標法32条は「先使用による商標の使用をする権利」を定めています。他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなく出願時にその指定商品(役務)等のために商標等を使用していた結果、現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標の使用を継続している限り、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有することになります。

問題は「需要者の間に広く認識されているとき」と言えるかどうかです。

単に先に使用していたというだけでは足りず、需要者の間で広く認識されている必要があります。葬祭業の場合、商圏が比較的狭い傾向にありますが、「広く認識」されている範囲も狭く解してよいかは見解の分かれるところです。需要者の認識の程度によって、商標の差止めが認められてしまう可能性もあります。

まずは弁護士に相談しましょう。

商標の先使用権とは?

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

商標とは

「商標」とは、「事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するネーミングやマーク(識別標識)」です(政府広報オンライン:「知っておかなきゃ、商標のこと!商標を分かりやすく解説!」参照)。

商標は、まさに自社の利益や信用に直接的に大きな影響を及ぼす財産ともいえます。

そこで、この財産を守るために「商標権」というものが認められています。

しかし、商標権は、著作権のように創作と共に自然的に発生してくるものではありません。他人に真似されてしまったり、勝手に使われてしまったりしないようにするためには、特許庁に登録しなければならないのです。

商標登録できるものには

- 文字商標

- 図形商標

- 記号商標

- 立体商標

- 結合商標(異なる意味合いを持つ文字と文字を組み合わせた商標や、文字、図形、記号、立体的形状の二つ以上を組み合わせた商標)

- 音商標

- 色彩のみからなる商標

- ホログラム商標

- 位置商標

- 動き商標

があります。

ただし、登録する「商標」は、

- 事業者が自己の業務に係る商品・サービスに使用するマーク(識別標識)であること

- 自己の商品・サービスと、他人の商品・サービスとを区別できること

という要件を満たす必要があることに注意が必要です。

商標の先使用権

さて、このような「商標」ですが、商標の使用をする権利というものもあります。

商標の使用をする権利と聞くと、商標を持っている人から許諾を受けて使用するというようなイメージを持つかもしれませんが、この権利は、法律上の要件を満たすことで当然に発生する権利です。

その権利の一つに商標の先使用権があります。

例えば、Aさんが商標αを出願・登録することなく継続して使用していたところ、Bさんが商標αと同一、類似範囲内の商標を出願・登録したとします。このBさんが出願をした時点で、Aさんの商標αが周知になっていた場合には、Aさんは商標権は有しないものの、継続して商標αを使用できる権利が発生するのです。

商標の先使用権は、仮に商標を出願をしていなくとも、不正競争の目的ではなく、継続してこれを使用し、周知のものとなっていた場合には、信用が蓄積されていることから、既得権として保護しようというものです(商標法32条)

先使用権を有している場合、商標権者は、商標の使用を禁止することはできません。

仮に、先使用権者が、商標権者に「使用するな!」と言われた場合には、先使用権を抗弁として主張することができます(弁理士奥田百子著『なるほど図解商標法のしくみ』(第4版)142頁・143頁参照)。

裁判例のご紹介・大阪地裁令和5年11月30日判決

どんな事案?

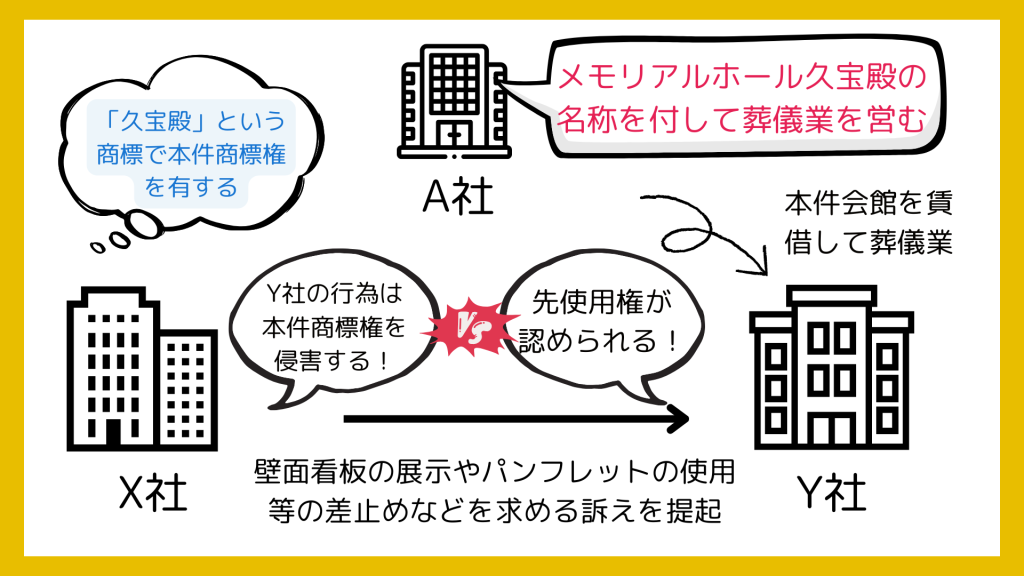

本件は、本件商標権を有するX社が、Y標章が付された壁面看板の展示やパンフレットの使用等を行なったY社の行為が、本件商標権を侵害するものであるとして、商標法36条1項に基づき、上記の展示等の行為の差止めを求めるとともに、同条2項に基づき、Y社標章を付した宣伝広告物の破棄を求めた事案です。

何が起きた?

X社について

X社は葬儀の請負等を業とする株式会社でした。

そして、X社は、標準文字からなる「久宝殿」という商標(本件商標)で、第45類の葬儀・法要の相談及び企画などを指定役務とする商標権(本件商標権)を有していました。本件商標は、X社が令和2年9月17日に出願し、令和3年8月23日に登録されたものでした。

X社は、令和4年4月29日、「サクラホール久宝殿」という名称の葬儀会館を開業しました。

A社による葬儀業の運営

A社は、平成3年頃から葬儀業を営んでいました。

平成12年には、Bが所有する建物を改築した葬儀会館(本件会館)を賃借し、「メモリアルホール久宝殿」という名称を付して、葬儀業を営むことになりました。

もっとも、平成28年頃からA社の経営状況が悪化したことから、令和2年に本件会館の賃貸借契約が解約されました。

Y社による葬儀業の運営

その後、葬儀式場の提供、葬祭業及び葬祭・式典の請負等を行うY社は、Bとの間で、令和2年7月31日付で本件会館の賃貸借契約を締結しました。

そして、Y社は、同年9月以降、「久宝殿」という標章(Y標章)を含む「メモリアルホール久宝殿」という名称が付された本件会館において葬儀業を営むようになりました。

訴えの提起

そこで、X社は、Y標章が付された壁面看板の展示やパンフレットの使用等を行なったY社の行為が、本件商標権を侵害するものであるとして、商標法36条1項に基づき、Y社による上記展示等の行為の差止めを求めるとともに、同条2項に基づき、Y社標章を付した宣伝広告物の破棄を求める訴えを提起しました。

問題になったこと

X社は、Y社による行為は、本件商標権の侵害に当たると主張していました。

これに対して、Y社は、Y標章について商標法32条1項の先使用権が認められると反論していました。

そこで、本件では、Y標章についてY社に先使用権が認められるかどうか?が問題になりました。

裁判所の判断

裁判所は、Y標章が、本件商標の登録出願の際、当該範囲において現に需要者の間に広く認識されていたとは認められないとして、Y社の先使用権を否定し、X社の商標権に基づく差止請求を認めました。

本判決のポイント

では、裁判所はなぜこのような判断をしたのでしょうか。

Y社は “葬儀会社の商圏は、葬儀会館を中心として半径2km程度といわれているから、当該地域を周知性が求められる地理的範囲として、Y標章に係る先使用権の有無を判断すべきだ” と主張していた

商標法32条1項は、先使用権が認められるためには、「現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき」という要件(周知性)を満たす必要があるとしています。

そこで、Y社は、この周知性の要件に関して、「葬儀会社の需要者は、主として葬儀会館の周辺地域に居住する者であるとした上で、一般に、葬儀会社の商圏は、葬儀会館を中心として半径2km程度といわれているから、当該地域を周知性が求められる地理的範囲として、Y標章に係る先使用権の有無を判断すべきである」と主張していました。

主として葬儀会館の周辺地域に居住する者が需要者として想定されるということについては、一定の合理性がある

このようなY社の主張に対して、裁判所は、たしかに、「葬儀はその施行の必要が予測不可能である一方で、一旦不幸があれば直ちにその施行が求められるという性質を有すること」から、「主として葬儀会館の周辺地域に居住する者が需要者として想定されるということについては、一定の合理性が認められる。」としました。

Y社標章につき本件会館を中心として半径2km程度の範囲で周知されていれば足りると判断することは相当ではない

もっとも、裁判所は、先使用権が認められた場合には、「未登録でありながら、登録商標が有する禁止権の効力を排除して当該標章の使用が許されることになり、商標権の効力に対する重大な制約」がもたらされることに着目し、「法32条1項前段にいう「需要者の間に広く認識されている」の地理的範囲につき、法4条1項10号におけるものよりも緩やかに解する余地があるとしても、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営するウェブサイトにおける「業種別開業ガイド」の「葬祭業」のページにおいて「斎場事業は、商圏範囲が2キロメートル、人口3万人に1会館を1つの目安とする。」と記載されていること(…)をもって、葬儀会社の商圏が半径2km程度であるとして、Y標章につき本件会館を中心として半径2km程度の範囲で周知されていれば足りると判断することは相当ではない。」としました。

先使用権が認められるための要件としての周知性についてはより広い範囲を検討する必要がある

そして、裁判所は、「本件会館における平成28年から令和2年までの葬儀の全施行件数(567件)のうち、葬儀申込者の居住地が半径2km圏内に存在する件数が約82%(464件)を占めている」ことを認定しつつも、「上記圏外の件数が2割弱も存在すること、A社が近隣地区のみならず大阪地域ないし東大阪・八尾の相当程度広い地域を対象とした宣伝広告活動も行っていたこと」からすれば、「A社がY標章と同一の「久宝殿」との標章をその業務(葬儀業)に使用していた地理的範囲は、おおむね東大阪市及び八尾市の全域(本件会館から最大で約10km圏内に相当する(…))と考えられる」ことから、「先使用権が認められるための要件としての周知性についてはその範囲において検討されるべき」としました。

現に需要者の間に広く認識されていたとは認められない

その上で、裁判所は、本件について更に検討を進め、「仮に、東大阪市及び八尾市全域という地理的範囲における先使用権の成立が許容され得ることを前提として、本件会館が、平成12年から「メモリアルホール久宝殿」との名称で約20年にわたり葬儀会館として使用されてきたこと、「久宝殿」との標章(Y標章)が一定程度の識別力を有すること(…)を考慮しても、Y標章は、本件商標の登録出願(令和2年9月17日出願)の際、当該範囲において、現に需要者の間に広く認識されていたとは認められない。」と判断しました。

先使用権が認められるためには周知性を満たさなければなりません

今回ご紹介した裁判例では、X社側が商標権の侵害を主張していたのに対し、Y社側が商標の先使用権を主張していました。

先ほどもご説明したとおり、商標の先使用権が認められるためには、「現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとき」という周知性の要件を満たさなければなりません(商標法32条1項)。

Y社は、周知性の地理的範囲について、葬儀会館を中心として半径2km程度を主張していました。もっとも、本判決は、本件会館から最大で約10km圏内に相当する範囲において検討すべきとしています。

先使用権が認められた場合、商標権者は、商標の使用を禁止することができなくなるという商標権の効力に対する重大な制約に照らして考えれば、本判決の認定は妥当といえるでしょう。

弁護士にもご相談ください

冒頭でも述べたように商標権は、著作権のように創作と共に自然的に発生してくるものではありません。他人に真似されてしまったり、勝手に使われてしまったりしないようにするためには、特許庁に登録が必要です。

また、商標権を侵害されてしまった場合には、できる限り早急に差止めを含む適切な措置を講じることが求められます。

知的財産条項についてはこちらの記事をご覧ください。

「自社の商標権なのに他社に使われている!」「他社から商標権侵害を主張された!」

こんな商標に関するお悩みは、弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

アイキャッチ-150x150.png)

アイキャッチ-150x150.png)