公益通報者制度とは【大津漁業協同組合事件】

Recently updated on 2025-03-24

- 神奈川県内で公企業の代表をしております。ある週刊誌で、当社の補助金不正受給疑惑が報じられました。どうやら、当社の従業員が、当社が補助金を不正に受有しているとして、当社内にあった書類を無断で撮影し、週刊誌にリークしていたことがわかりました。当社が補助金の不正受給した事実はなく、何らか個人的な恨みに基づくものと思われます。この報道により問合せが殺到しているだけでなく、決まりかかっていた契約が打ち切られるなどの実害が生じています。当社としては、この従業員を懲戒解雇にしたいのですが、可能でしょうか。

- 公益通報とは、労働者が、不正の目的ではなく、労務提供先や役員・従業員などについて法令違反行為が生じていること、または、まさに生じようとしていることを、労務提供先などに対して通報できる制度です。通報先としては、労務提供先(勤務先、出向先等)だけでなく、監督官庁、警察など取り締まり当局に加え、マスコミや消費者団体などの外部機関も含まれます。従業員が公益通報をした場合、それを理由に不利益的な処分をすることが禁止されますので、解雇をした場合もそれが無効と判断されることになります。

従業員が、外部に企業内の不正をリークする場合、社内での自浄作用に期待できないと考えた上の行為が多いものと考えられます。リークの目的は複合的であることが通常ですので、「不正の目的でない」とはいえない、と決めつけるのはかなり危険です。最終的に従業員がリークした内容が事実でないと判断されたとしても、従業員が事実と信じてリークしたことが「公益通報にあたらない」ともいえないケースもあり得ます。ご質問のケースにおいては、解雇は極めて慎重に検討する必要があります。

はじめに

近年、会社の不祥事が会社の内部からの告発や通報により発覚するケースが増えています。

会社による法令違反や不正行為であれ、従業員による迷惑行為であれ、何らかの不祥事が発覚した場合、会社としては、謝罪会見などの対応を迫られたり、イメージダウンによる機会損失を被ったりするなど、大きなマイナスを背負うことになります。

では、そんなとき、会社は、内部告発や内部通報をした従業員に対して、損害賠償請求や懲戒処分をできるのでしょうか。

公益通報制度とは?

公益通報とは

公益通報とは、労働者が、不正の目的ではなく、労務提供先や役員・従業員などについて法令違反行為が生じていること、または、まさに生じようとしていることを、労務提供先などに対して通報できる制度です(公益通報者保護法2条)。

通報先はさまざま

公益通報をする場合の通報先としては、

- ・事業者内部(例えば、労働者が上司に報告することもこれに当たります。)

- ・監督官庁や警察・検察などの取締り当局

- ・マスコミや消費者団体等その他の外部機関

などが挙げられます。

公益通報による不利益取扱いは禁止

公益通報の目的

公益通報者保護制度は、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために設けられています。

通報者の保護

公益通報の目的に資するため、公益通報者保護法では、事業者が、法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対して、解雇等の不利益な取扱いをすることが禁じられています(公益通報者保護法3条以下)。

具体的には

たとえば、事業者が公益通報者を解雇した場合には、当該解雇は無効となります。

また、事業者が公益通報者について降格、減給、退職金の不支給としたり、配置転換や嫌がらせを行ったりすることは、いずれも不利益取扱いとして禁止されます。

さらに、事業者は、公益通報によって損害を受けたことを理由として、当該公益通報をした公益通報者に対して、損害賠償を請求することはできないものとされています。

事業者には公益通報の体制整備が義務付けられている

窓口の設置などの体制整備

公益通報制度をより充実したものとするため、事業者には、内部通報に適切に対応するために必要な体制を整備することが義務付けられています(公益通報者保護法11条)。

たとえば、窓口を設置することや公益通報対応の業務に従事する者を指定すること、内部規程を策定することなどが求められます。

義務違反の事業者には行政措置

また、公益通報者保護法では、事業者が、公益通報の体制整備義務に違反等した場合、行政措置をとることができるとされています(公益通報者保護法15条、16条)。

そのため、行政措置として事業者が助言や指導、勧告を受けたり、勧告に従わない場合には公表されたりすることもあります。

従事者には秘密保持義務

加えて、内部調査等の従事者に対しては、公益通報者の特定に関して秘密保持義務があります。

具体的には、「公益通報対応業務従事者又は公益通報対応業務従事者であった者は、正当な理由がなく、その公益通報対応業務に関して知り得た事項であって公益通報者を特定させるものを漏らしてはならない」とされています(公益通報者保護法12条)。

仮に従事者が秘密保持義務に違反した場合には、30万円以下の罰金に処せられます(公益通報者保護法21条)。

企業規模にかかわらず体制整備を

公益通報者保護法では、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については、公益通報に関する体制整備義務が努力義務とされています(公益通報者保護法11条3項)。

しかし、昨今のコンプライアンス意識の高まりの中では、事業規模にかかわらず、公益通報にかかる十分な体制を整備することが必要です。

消費者庁が公表している「公益通報者保護法に関する民間事業者向けガイドライン」などを参考にしながら、体制整備を進めることが大切です。

裁判例のご紹介(大津漁業協同組合事件・水戸地裁令和6年4月26日判決)

さて、ここからは不正情報を外部に提供した従業員に対する解雇の有効性が争われた裁判例(大津漁業協同組合事件)をご紹介します。

事案の概要

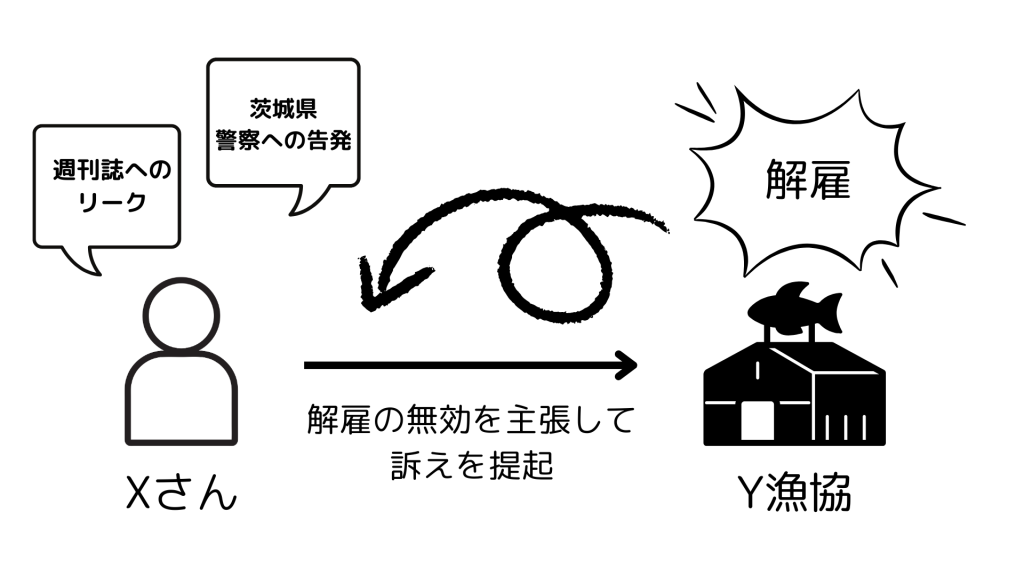

本件は、Y漁協に雇用されていたXさんが、Y漁協に普通解雇されたことから、解雇が無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、解雇後の賃金の支払いなどを求めた事案です。

起きた出来事

XさんとY漁協の関係

Y漁協は、漁業の利用に関する事業等を事業目的とし、水産業協働組合法に基づいて、昭和24年9月1日に設立された組合でした。Y漁協の業務部門は、総務部と事業部に分かれており、事業部は販売課と製氷課で構成されていました。

Xさんは、平成11年5月22日、Y漁協に雇用され、平成24年7月からは製氷課課長として勤務していました。

Y漁協の構成

Y漁協には、組合長を含めて理事が11名おり、常任理事として専務理事が1名、非常勤理事の中に組合長1名と副組合長2名がいました。

また、Y漁協には、約20名の職員がおり、参事が職員の中で最高位の役職とされていました。

Y漁協の就業規則の定め

Y漁協の就業規則には、「職員の対面を汚し、または秩序を乱し、若しくは本漁協の信用を失墜する行為のあったとき」は懲戒事由とするとの定めがありました。

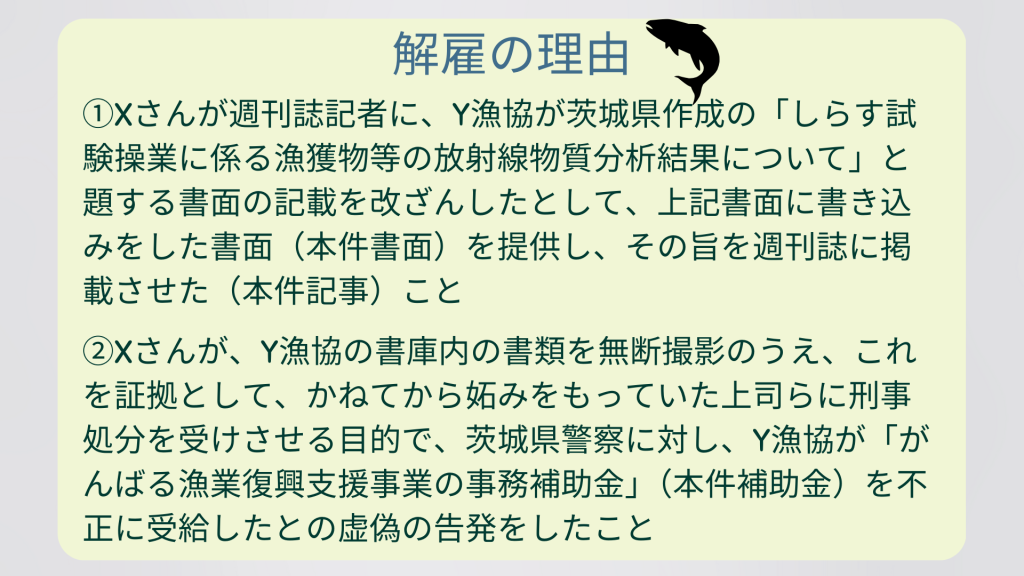

Y漁協によるXさんの解雇

令和4年1月23日、Y漁協はXさんに対して、以下の事由を理由として、同年2月22日限りで解雇するとの意思表示をしました。

訴えの提起

そこで、Xさんは、Y漁協による本件解雇が無効であると主張し、Y漁協に対して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、解雇後の賃金の支払いなどを求める訴えを提起しました。

争われたこと

Xさんの主張

Xさんは、Y漁協による本件解雇が無効であると主張していました。

主要な争点

そこで、本件では、Xさんに対する解雇の有効性が争いになりました。

具体的には

解雇は、合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものであるとき、無効と判断されます。

そのため、本件では、Xさんに対する解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものであったか否かが問題となりました。

裁判所の判断

裁判所は、Y漁協が解雇理由として挙げた①週刊誌へのリークと②茨城県警察への告発は、いずれも解雇の有効性を基礎付ける客観的合理的な理由とはならないとして、Xさんに対する解雇は客観的に合理的な理由を欠き、権利を濫用したものであって「無効」であると判断しました。

※判決の概要※

①週刊誌へのリークについて

本件記事による信用低下は限定的である

まず、本判決は、Xさんによる週刊誌へのリークについて、本件記事による「Y漁協の信用低下は仮にあるとしても限定的なものにとどま」り、Xさんが週刊誌の取材に際して「Y漁協の信用を大きく毀損し得る回答をしたとは認められない」としました。

故意に虚偽の情報を提供したものでもない

そして、本判決は、「Xさんが、本件書面の記載内容から、Y漁協あるいは茨城県が、漁獲物の流通を確保するために、実施あの放射性物質検査結果の数値よりも低い数値を公表したのではないかとの疑念を抱くことは必ずしも不合理なことではないというべきであ」り、「故意に虚偽の情報を提供したものであったということはできず、およそ合理的な理由なくY漁協の信用を毀損する行為であったということもできない」としました。

解雇の有効性を基礎付ける理由にはならない

したがって、本判決は、Xさんによる週刊誌へのリークは、「解雇の有効性を基礎付ける客観的合理的な理由たり得ないというべきである」と判断しました。

②茨城県警察への告発について

告発が不当なものとはいえない

次に、本判決は、Xさんによる茨城県警察への告発について、「Xさんの認識していた事情を基礎とすれば、Y漁協が本件補助金を不正に受給しているのではないかと疑問を抱くことがおよそ不合理であったとまでいえるものではなく、Xさんの告発が全く根拠を欠く不当なものであったとは認められない。」としました。

故意に虚偽の告発をしたものでもない

また、本判決は、「Xさんが、本件補助金の不正受給の事実はないと認識していたにもかかわらず、捜査機関に対して虚偽の告発をしたとも認められない」としました。

解雇の有効性を基礎付ける理由にはならない

したがって、本判決は、Xさんによる茨城県警察への告発は、「解雇の有効性を基礎付ける客観的合理的な理由たり得ないというべきである」と判断しました。

結論

よって、本判決では、Xさんの解雇は、「客観的に合理的な理由を欠き、権利を濫用したものであるから、無効である」と示されています。

ポイント

事案のおさらい

本件は、従業員による週刊誌や警察への内部告発を理由とする解雇の有効性が争われた事案でした。

内部告発は解雇・懲戒事由になることも

本来、従業員による会社外の第三者への内部告発は、会社の信用の毀損や秘密情報の漏洩などにあたり、守秘義務や誠実義務違反に該当するとして、解雇事由や懲戒事由とされることがあります。

告発の内容や態様次第では解雇が無効に

もっとも、裁判で内部告発をめぐる解雇の有効性などが争われた場合において、従業員の告発行為の正当性が認められ場合には、当該解雇が無効となることがあります。

この点、裁判所は、告発内容の真実性または真実相当性、告発の目的、態様の相当性などの観点から、従業員の告発行為の正当性を判断する傾向にあります。

本判決は解雇を無効としている

本件においても、Xさんが認識していた事情を基礎として、告発が不当なものであったとはいえないなどとして、Y漁協による解雇が無効と判断されています。

このように内部告発を理由とする解雇は、告発の内容や態様などによって無効になることもあるため、従業員による内部告発があった場合には、慎重に判断する必要があります。

弁護士にもご相談ください

内部告発が行われる背景には、会社内の内部通報制度が十分に確立されていなかったり、制度があっても機能していなかったりすることが挙げられます。

冒頭でも述べたとおり、内部通報制度は会社規模によっては努力義務とされていますが、会社の信用低下や情報漏洩の防止の観点からは、やはり従業員の人数などにかかわらず、内部通報制度を整備することが大切です。

内部通報制度や従業員による内部告発などについてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKへご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)