無期転換ルールとは?大学の非常勤講師の雇止め【慶應義塾(無期転換)事件】

- 神奈川県内の大学で有期雇用契約によって非常勤講師をしています。一般的に、有期契約が5年を超えたときには無期転換権があると聞きました。大学の職員も同様に有期契約が5年を超えたら無期転換権が生じるのでしょうか?

- 大学職員については、有期雇用契約の職員が「先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。」(任期法4条1項1号)など、一定の事由に該当する場合には、無期転換権は有期契約が通算10年を超えた時点になります。

任期法4条1項1号に該当する職員の場合、無期転換権は5年ではなく10年を超えた時点となります。

最高裁の判断では、任期法4条1項1号所定の教育研究組織の職の意義について、殊更厳格に解するのは相当でない(最高裁令和6年10月31日 第一小法廷判決)と考えられており、外国語担当の非常勤講師なども任期法の適用の可能性が高くなりました。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

無期転換ルールとは

有期契約が無期契約に転換

無期転換ルールとは、同一使用者との間で有期労働契約が更新され、通算5年を超えたときには、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換するというルールです。

申込みの拒絶はできない

労働契約法18条1項では、この要件を満たす労働者について、「労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。」と定められているため、従業員が無期転換の申込みをした場合に拒絶することはできません。

有期雇用契約の更新は可能

他方で、労働契約法18条1項は、「労働者が・・・申込みをしたときは」と規定していることから、労働者は、自らの意思で無期転換権を行使せずに、使用者との間で有期雇用契約を更新することもできます。

しかし、この場合であっても、次の契約期間満了までの間に、労働者には無期転換の申込みをすることは可能であるため、使用者側として「前の更新前に無期転換権を行使しなかったから、無期転換は認めない!」などと拒絶することはできません。

大学教員にも無期転換ルールの適用がある?

任期法の特例あり

ただ、労働者が大学教員の場合は、さらに特別なルールが定められています。

大学等においては、多様な知識や経験を有する教員等相互の学問的交流が不断に行われる状況を創出することが大学等における教育研究の活性化にとって重要であること(大学教員任期法1条)から、大学教員任期法(以下「任期法」といいます。)4条1項に定める事由に該当する場合、通算10年を超えた有期労働契約の場合に、はじめて無期転換ルールの適用が認められることになります。

特例に該当する場合とは

任期法4条1項に定める事由とは、具体的には、以下の場合です。

- 先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。

- 助教の職に就けるとき。

- 大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。

その他の注意点

事前に十分な説明を

このように、任期法の特例ルールは、その対象者となる労働者にとって無期転換までの期間が長期間になります。そのため、労働者がこの特例を知らないと、いわば不意打ちになってしまうおそれがあります。

そこで、この特例ルールの対象者と有期労働契約を締結する場合には、相手方が特例の対象者となる旨等を書面により明示し、その内容を説明すること等により、相手方がその旨をあらかじめ適切に了知できるようにするなど、適切な運用を図る必要があります。

あらかじめ任期に関する規則をおく

また、任期法に基づいて、労働契約で任期を定める場合には、任期法4条第1項各号のいずれかに該当することが必要であるだけでなく、同法第5条第2項の規定に基づき、あらかじめ当該大学に係る教員の任期に関する規則を定める必要があります。

慶應義塾(無期転換)事件・横浜地裁令和6年3月12日判決

さて、今回は、そんな大学の任期法の適用をめぐり、契約期間8年の非常勤講師の雇止めと無期転換の成否が問題になった事案をご紹介します。

事件アイキャッチ-1024x576.png)

事案の概要

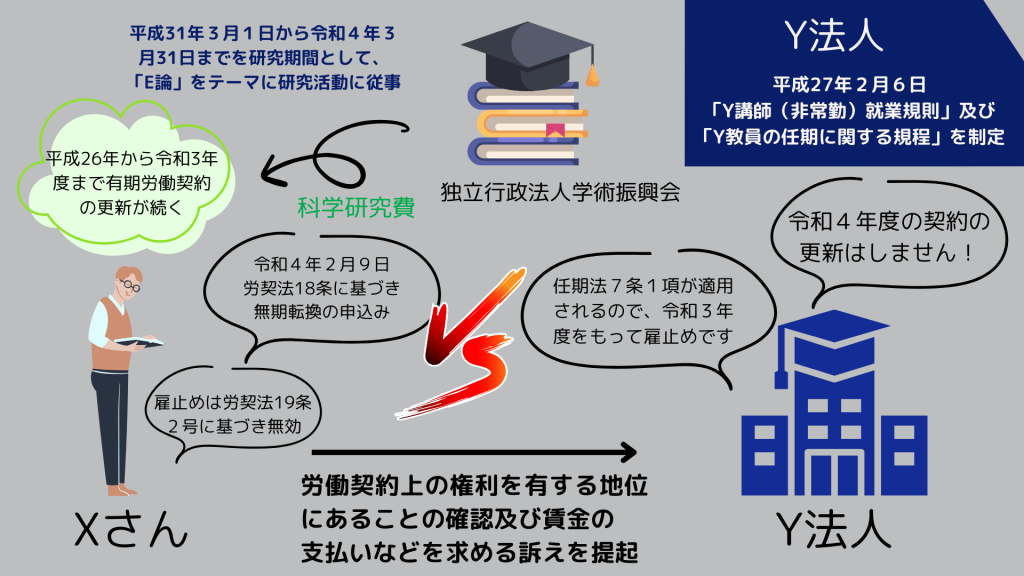

本件は、Y法人との間で契約期間を1年とする有期労働契約を締結し、平成26年から令和3年度まで契約を更新してきたXさんが、Y法人から令和4年度以降の契約更新を拒絶されてしまったことから、Y法人に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び賃金の支払いなどを求めた事案です。

事実の経過

Y法人について

Y法人は、本件大学等を設置している学校法人でした。

本件大学B学部には、B1学科及びB2学科があり、B1学科は高い臨床能力を発揮できる薬剤師を育成し、B2学科は創薬、臨床開発、環境・生命科学などの幅広い分野において活躍できる薬学研究者を育成する学科でした。

薬学研究者を育成する学科を有している大学です!

XさんとY法人の労働契約

Xさんは、本件大学において非常勤講師として第二外国語のC語の授業を担当していました。

第二外国語の非常勤講師です

Xさんは、平成26年にY法人との間で契約期間を1年(毎年4月1日から翌年3月31日)とする有期労働契約を締結しました。

本件労働契約は、令和3年度まで毎年更新され、同年度末の時点において、契約の通算期間は8年となっていました。

研究費の支給

Xさんは、B学部の「講師(非常勤)」の立場で、平成31年3月1日から令和4年3月31日までを研究期間として、「E論」をテーマに研究活動に従事していました。

そして、文部科学省の外郭団体である独立行政法人日本学術振興会から、令和元年度から令和3年度までの科学研究費の支給を受けていました。

日本学術振興会から研究費も受領していました。

契約の不更新

ところが、B学部のL教授は、令和3年11月22日、Xさんに対して、翌年度の労働契約を更新せず、令和3年度をもって雇止めとする旨を記載したメールを送信しました。

そして、Y法人は、本間労働契約について、令和4年度の更新を拒否しました。

Xさんの令和4年度の労働契約を更新しません

無期転換の申込み

これに対して、Xさんは、令和4年2月9日、自身が加入している労働組合である首都圏大学非常勤講師組合を通じて、Y法人に対して、労働契約法18条に基づき、無期労働契約への転換の申込みを行いました。

労働契約法18条に基づいて、無期転換の申込みをします!

Y法人による雇止め

もっとも、Y法人は、任期法7条1項の適用を主張して、本件労働契約が無期労働契約へと転換したとのXさんの言い分を争い、令和3年度をもってXさんを雇止めにしました。

なお、Y法人では、労働契約法18条の特例を新設する任期法の改正に伴って、平成27年2月6日、「Y講師(非常勤)就業規則」及び「Y教員の任期に関する規程」を制定していました。

いえいえ、Xさんに適用されるのは任期法7条1項です!雇止めです!

訴えの提起

そこで、Xさんは、Y法人に対して、

▶️労働契約上の権利を有する地位にあることの確認

《主位的に》労働契約法18条に基づく無期転換申込権の行使によって、期間の定めのない労働契約に転換しているとして、期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位にあることの確認

《予備的に》Y法人による雇止めの意思表示は労働契約法19条2号に基づいて無効となり、XさんとY法人間の労働契約は更新されているとして、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認

▶️労働契約の賃金請求権に基づく賃金等の支払い

を求める訴えを提起しました。

争われたこと

Xさんの主張

Xさんは、自らは任期法4条1項1号の職に就いていないし、同法5条1項の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員とはいえないことから、Xさんには同法7条1項の適用はなく、結果として、Xさんには労働契約法18条に基づいて、5年の通算期間をもって無期労働契約への転換申込権が発生すると主張していました。

Y法人の主張

これに対して、Y法人は、Xさんは任期法4条1項1号に該当し、同法5条1項の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員にあたることから、同法7条1項により、無期転換権が発生するのは10年(特例ルールの適用)となると主張していました。

争点

そこで、本件では、Xさんに任期法7条1項が適用されるか否かが主要な争点となりました。

なお、このほかにも、契約更新の合理的期待の有無や契約を更新しないことの合理性の有無も問題となりましたが、本解説記事では省略します。

本判決の要旨

本判決の判断の枠組み

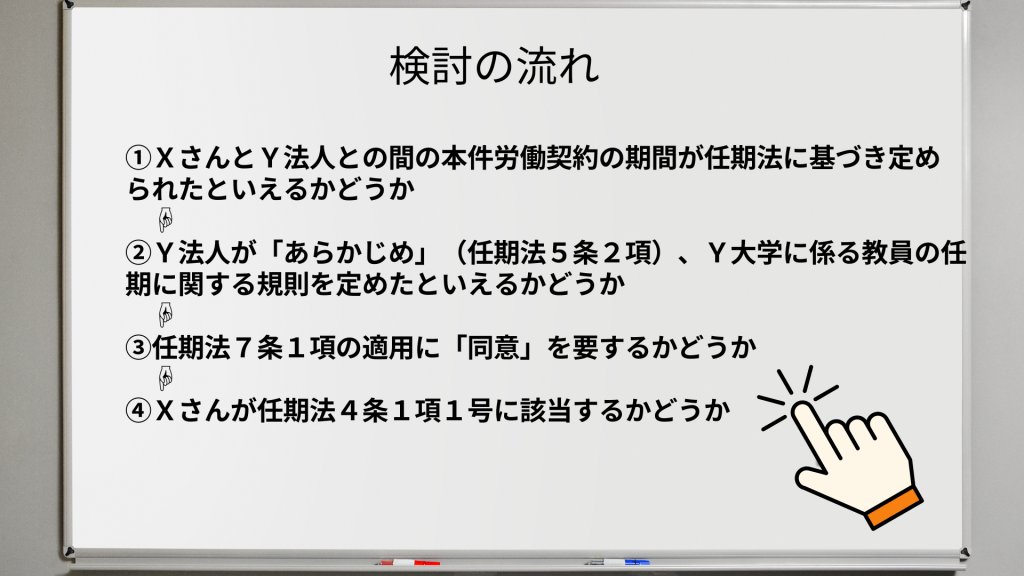

裁判所は、Xさんに任期法7条1項が適用されるか否かについて、

という順序にしたがって検討しています。

なお、結論としては、Xさんについて、任期法7条1項の適用を肯定しています。

①XさんとY法人との間の本件労働契約の期間が任期法に基づき定められたといえるかどうか

まず、裁判所は、①XさんとY法人との間の本件労働契約の期間が任期法に基づき定められたといえるかどうかについて

・「任期法の改正を受けて平成27年2月に世知亭された本件規程は、非常勤講師を任期を定めて雇用する教員とするとしており、制定時に、非常勤講師らにも告知されて」いたこと

・「本件労働契約は本件規程制定後に更新されており、非常勤講師らには、各年度12月又は1月に、「大学の講師(非常勤)は任期法の規定に則り、任期を定めて雇用される教員と定義されており、これにより、本件大学の非常勤講師は、労契法18条の特例対象者となっている」などと記載した書面も送付されていること」

などからすれば、Xさんが、平成27年「4月以降に更新したことによりY法人との間で再び有期労働契約を締結した後は、本件労働契約の期間は、任期法に基づき定められたといえる」

と判断しました。

②Y法人が「あらかじめ」(任期法5条2項)、Y大学に係る教員の任期に関する規則を定めたといえるかどうか

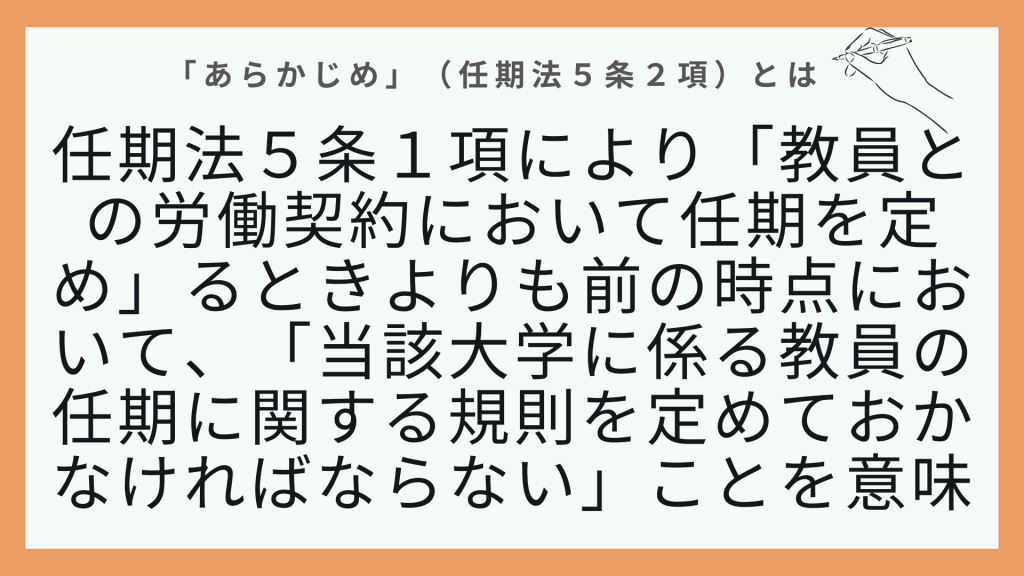

次に、裁判所は、②Y法人が「あらかじめ」(任期法5条2項)、Y大学に係る教員の任期に関する規則を定めたといえるかどうかについて

まず、「あらかじめ」の解釈を次のように示しました。

・任期法「5条2項は、労働契約を締結するに当たり、当該大学において、労契法18条の特例が適用される対象を明示するよう求めたものであると解され、同条項の文言を踏まえると、「あらかじめ」(任期法5条2項)とは、同条1項により「教員との労働契約において任期を定め」るときよりも前の時点において、「当該大学に係る教員の任期に関する規則を定めておかなければならない」ことを意味するものと解される」

その上で、本件の検討を行い、

「本件規程は、任期法5条2項に基づいて定めるとされているから、同項の「任期に関する規則」に当たると認められ」るところ、「Y法人は平成27年2月6日に本件規程を制定しているから」「Xさんが同年4月以降に更新によりY法人との間で再び有期労働契約を締結した時点において、前もって、すなわち、「あらかじめ」本件大学に係る「教員の任期に関する規則」が定められていた」

と判断しました。

③任期法7条1項の適用に「同意」を要するかどうか

そして、裁判所は、③任期法7条1項の適用に「同意」を要するかどうかについて

・「任期法4条2項の「同意」は、公立の大学において任期を定めて教員を任用する場合に必要とされるものであ」ること

・「有期労働契約の締結時や更新時にXさんが主張する同法4条2項の「同意」が同法7条1項の適用の要件となる旨は定められていない」こと

からすれば、任期法7条1項の適用に「同意」を要するものではない

と判断しました。

④Xさんが任期法4条1項1号に該当するかどうか

最後に、裁判所は、④Xさんが任期法4条1項1号に該当するかどうかについて

・Y法人の主張を前提とすれば、「本件大学には10学部があり、そのうちのB学部についてみても、創薬、臨床開発、環境・生命科学などの幅広い分野と関連した研究が行われていることから」「本件大学又はB学部は「多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織」に該当し、Xさんは同号に該当」するとし、

・また、Xさんの主張を前提としても、「科研費の支給を通じて得られる利益は、本件大学を研究機関として研究活動に従事することによって教授していたものとみることができ、かかる点において、Xさんは、本件大学において、職務として、研究活動に従事しているとみることができ」、Xさんの「教育研究の分野又は方法の特性に鑑みると、Xさんが従事する職務は、実社会における経験を生かした実践的な教育研究等を推進するため、組織の構成員の入れ替えを図り、流動性を取り入れ、絶えず多様な人材を確保する必要があるといえる」として、いずれにしてもXさんは任期法4条1項1号に該当する

と判断しました。

結論

このような検討により、裁判所は、結論として、Xさんについて、任期法7条1項の適用を認めました。

なお、先ほど少し触れた契約更新の合理的期待の有無については、裁判所は、「Xさんにおいて、本件労働契約の契約期間満了時に同契約が令和4年4月以降にも更新されるものと期待することに合理的な理由があったと認めることはできない」としています。

また、契約を更新しないことの合理性の有無についても、裁判所は、「本件雇止めは、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」(労契法19条柱書)に当たらない」としています。

よって、本件の全体的な結論としては、Xさんの請求は認められませんでした(請求棄却)。

ポイント

事案のおさらい

本件は、Y法人との間で契約期間を1年とする有期労働契約を締結し、平成26年から令和3年度まで契約を更新してきたXさんが、Y法人から令和4年度以降の契約更新を拒絶されてしまったことから、Y法人に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び賃金の支払いなどを求めた事案でした。

何が争われたか

争点はいくつかに及びましたが、本件においては、Xさんに任期法7条1項が適用されるか否かが特に争われました。

判決のポイント

本判決は、任期法7条1項の適用の有無の判断にあたり、Y法人が「あらかじめ」(任期法5条2項)、Y大学に係る教員の任期に関する規則を定めたといえるかどうかを判断するにあたり、「あらかじめ」(任期法5条2項)の解釈を示している点で着目されます。

この点、文部科学省も、同HPにおいて、「なお、大学の教員等の任期に関する法律に基づき労働契約において任期を定める場合には、任期法第4条第1項各号のいずれかに該当することが必要であるとともに、同法第5条第2項の規定に基づき、あらかじめ当該大学に係る教員の任期に関する規則を定める必要があります。」と注意喚起しているところです(文部科学省HP「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等に対する労働契約法の特例について」参照)。

本判決の裁判所の立場も、任期法5条2項を厳格に理解することが明確になっています。

まさに 「あらかじめ」=前もって 規則を定めることには、特に注意が必要です。

弁護士にもご相談ください

大学教員に関しては、無期転換ルールの適用がこの条文に従って10年なのか、労働契約法の原則通り5年なのかが争いになることが増えています。

最近では、大学法人との間で有期労働契約を締結し、大学の専任教員として勤務していた元講師の女性が、有期雇用契約が通算5年を超えたにもかかわらず、雇止めされたとして、無期転換ルール(労働契約法18条1項)に基づき、労働契約上の地位確認などを求めた事案において、最高裁判決も出されているところです(令和6年10月31日 第一小法廷判決)。

詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

また、いわゆる通常の労働契約においても、無期転換ルールは労使間に紛争が生じることが多々あります。

有期労働契約をめぐる無期転換ルールや雇止めなどについて、お悩みがある場合には、ぜひ弁護士にもご相談ください。

.png)