業務起因による疾病と労災の症状固定とは【国・土浦労基署長(大東建物管理)事件】

Recently updated on 2025-02-16

- 精神的なストレスによって、休業を余儀なくされている社員がいます。このストレスによる休業について、どのような場合に労災(業務災害)と認定されるのでしょうか。また、労災となった場合、療養給付はいつまで支給されるのでしょうか。

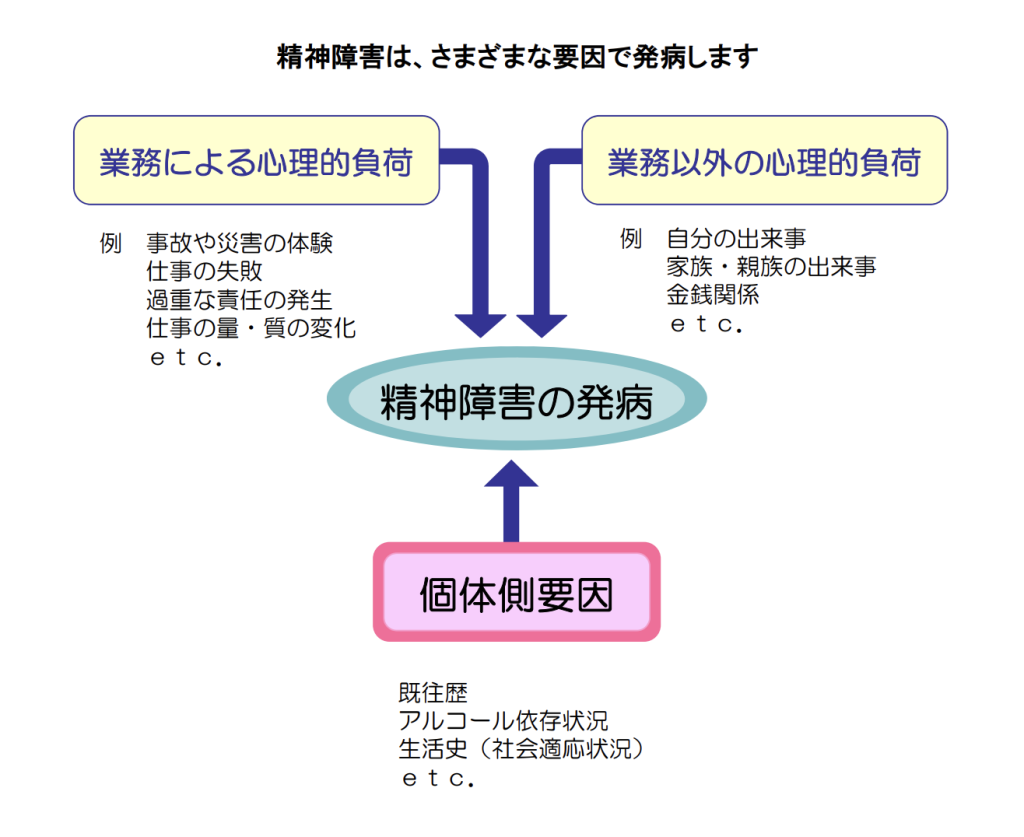

- 業務災害として認められるには、業務遂行性(労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態)と業務起因性(労働者が労働契約に基づき事業主の支配下になることに伴う危険が現実化したものと経験則上認められること)の要件が必要です。特に心理的負荷によって生じた精神障害の場合、業務上の心理的負荷がどのようなものであったか、業務外の心理的負荷によるものでなかったか、その他個別的要因によって生じたものでなかったかを検討することになります。

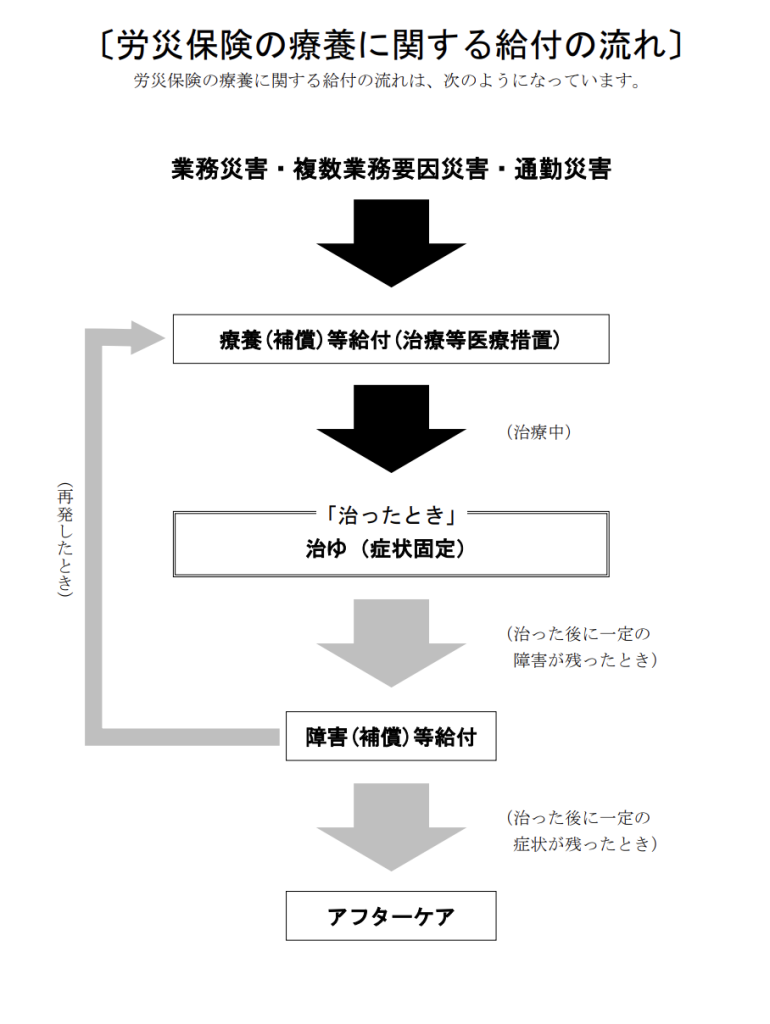

また、労災と認定された場合、療養給付は治ゆ(症状固定)のときまで支給されますが、精神障害の場合、診断そのものに誤りがあることがあり、誤った診断によって治療が施されたときには、治ゆの時期に争いが生じることがあります。

詳しくは弁護士に相談してください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による傷病などに対して、必要な保険給付を行うものです。

労災が認められるには

業務災害として認められるためには、業務遂行性と業務起因性のいずれもが必要であるとされています。

労働者が労働関係の下にあることを、すなわち「労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態」をいいます。

「業務又は業務行為を含めて、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下になることに伴う危険が現実化したものと経験則上認められること」をいいます。

精神障害についての労災が増えています

近年では、中でも、業務による心理的負荷に伴って生じた精神障害に関する労災請求が増加傾向にあり、精神障害の業務起因性が争われるケースが増えています。

なお、厚労省は、労働者の精神障害の発病に関する労災認定の基準として、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めており、精神障害の労災認定要件としては、

- 認定基準の対象となる精神障害を発病していること

- 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

- 業務以外の心理的負荷や個別側要因により発病したとは認められないこと

の3点が必要であるとされています。

療養給付は、治ゆ(症状固定)まで支払われます。

労災保険はその傷病が治るまで療養給付などが支払われます。

労災保険における傷病が「治ったとき」とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態をいい、この状態を労災保険では「治ゆ」(症状固定)といいます。

さて、今回は、そんな労災保険給付をめぐり、業務に起因する精神疾患の発症と症状固定の成否について、第1審と第2審で判断が分かれた事案をご紹介します。

事件アイキャッチ-1024x576.png)

国・土浦労基署長(大東建物管理)事件・東京高裁令和6.1.31判決

事案の概要

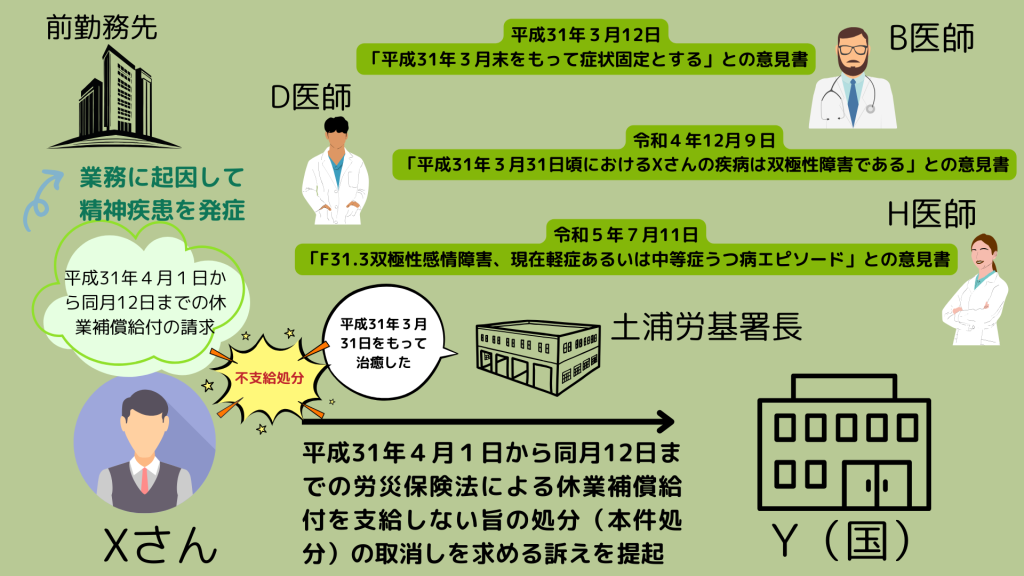

本件は、Xさんが、Y(国)の処分行政庁である土浦労働基準監督署長から平成31年4月1日から同月12日までの労災保険法による休業補償給付を支給しない旨の処分(本件処分)を受けたことから、処分の取消しを求めた事案です。

事実の経過

Xさんについて

Xさんは、平成9年9月1日付でA社に雇用され、平成16年4月1日付で本件会社つくば営業所に出向し、賃貸住宅の管理業務に従事していましたが、その後、同社に転籍しました。

そして、Xさんは、平成20年7月31日、本件会社を退職しました。

療養補償給付等の請求と支給

Xさんの請求

Xさんは、平成21年7月21日、本件会社及び関連会社(前勤務先)での業務に起因して精神障害を発病したとして、土浦労基署長に対し、療養補償給付等の請求を行いました。

土浦労基署長は、これを水戸労基署長に回送し、水戸労基署長は、本件疾病の業務起因性を認めず、いずれも支給しない旨の処分を行いました。

処分取消しの訴え提起

これに対して、Xさんは、審査請求及び再審査請求を経て、平成24年5月18日、当該処分の取消しを求める訴訟を提起しました。

土浦労基署長の支給処分

土浦労基署長は、上記の訴訟が係属中の平成24年9月25日、Xさんが業務に起因して平成20年6月10日頃に軽症うつ病エピソードに罹患したと認定して、Xさんに対し、療養補償給付等を支給する旨の処分をしました。

うつ病の診断(平成25年)

土浦労基署長は、平成25年以降、Xさんに対する療養補償給付等の給付業務を適正に行うべく、Xさんの治療状況を調査・把握するため、年に1回から2回の頻度で、Xさんの主治医であったAクリニックのB医師に対し、Xさんの現症状や治療(症状固定)の時期等に関する意見書の提出を求めるとともに、Xさんから症状の経過等を聴取していました。

B医師は、平成25年3月19日付診断書において、傷病名を「うつ病」と診断しました。

症状固定に関する面談の実施

土浦労基署長は、平成30年4月5日、Xさんに対する休業補償給付の支給が9年超という長期にわたっていたことを踏まえ、Xさんの治療状況を確認するため、その職員において、B医師に対する面談を実施しました。

B医師は、この面談において、Xさんについて、1年ほど経過観察を継続し、平成31年3月末頃の症状固定を予定する旨を回答しました。

症状固定の意見

土浦労基署長の職員は、平成31年3月12日、B医師の面談を実施しました。

そして、土浦労基署からXさんの症状固定の判断等について意見書の提出の依頼を受けていたB医師は、同日付の意見書において、「平成31年3月末をもって症状固定とする」との意見を提出しました。

障害補償給付の請求の指導

土浦労基署の職員は、Xさんに対し、平成31年3月13日、1年以上の長期にわたって症状に大きな変化がみられないため、アフターケアの適用を条件に同月末をもって症状固定とするとの意見をB医師から得た旨を説明しました。

そして、労災保険における症状固定の取扱い、後遺障害及びアフターケアにかかる制度説明を行い、障害補償の請求を指導しました。

うつ病の診断(平成31年)

B医師は、平成31年3月22日付診断書において、Xさんの病名は「うつ病」、総合所見として「意欲低下、不眠症などの症状で平成18年6月6日より当院にて通院治療中。服薬治療などにより上記症状はある程度改善しているが、ストレスが強まると悪化する可能性が高く、就業などは困難な状態である」と診断しました。

障害補償給付等の請求と支給

Xさんの請求

Xさんは、令和元年7月5日、土浦労基署長に対し、障害補償給付等の請求を行いました。

土浦労基署長の支給処分

これに対して、土浦労基署長は、令和元年10月31日、障害等級を第9級の7の2「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当程度に制限されるもの」とする障害補償給付を支給する旨の処分をしました。

D医師の診断と治療

治療の開始

Xさんは、B医師の紹介により、令和元年9月25日から、C病院精神神経科のD医師の診療を受けるようになりました。

D医師は、同日、Xさんについて、「気分変調性障害。鑑別としてうつ病、双極性障害」と診断し、双極性障害も視野に入れて治療を行うこととしました。

そして、同年11月20日からXさんに対し、気分安定薬であり双極性障害の治療に用いられるラモトリギンの投与が開始されました。

治療に関する意見①

D医師は、令和2年8月19日付診断書において、Xさんの病名として「双極Ⅱ型障害」との診断をしました。

D医師は、令和3年7月28日付の茨城労働局労災補償課宛ての意見書において、令和2年8月19日付でXさんについて「双極Ⅱ型障害」と診断した根拠等について述べました。

治療に関する意見②

また、D医師は、令和元年9月からXさんの治療に当たった結果等を踏まえ、令和4年12月9日付で意見書を作成しました。

同意見書は、DSM-5に照らし、平成31年3月31日頃におけるXさんの疾病は双極性障害であるとするものでした。

H医師の意見

さらに、G病院の精神科医であるH医師は、令和5年7月11日、Xさんを約60分にわたり診察した結果と、Xさんから提供された資料を踏まえ、同年8月24日付で意見書(H意見書)を作成しました。

H意見書は、ICD―10DCRに照らし、Xさんの病名は「F31.3 双極性感情障害、現在軽症あるいは中等症うつ病エピソード」であるとするものでした。

休業補償給付の請求

Xさんは、平成31年2月19日から同年4月12日までの休業補償給付の請求をしました。

これに対して、土浦労基署長は、同年16日付でXさんに対し、本件疾病が同年3月31日をもって治癒(症状固定)したとして、同年4月1日から同月12日までの12日分について休業補償給付をしない旨の本件処分をしました。

本件訴えの提起

審査請求と棄却の決定

Xさんは、本件処分を不服として、茨城労働者災害補償保険審査官に対し、平成31年3月24日付で本件処分に対する審査請求をしましたが、同審査官は、令和2年3月3日付でXさんの審査請求を棄却する旨の決定をしました。

再審査請求と棄却の裁決

また、Xさんは、労働保険審査会に対し、令和2年4月2日付で再審査請求をしましたが、同会は、令和3年3月5日付でXさんの再審査請求を棄却する旨の裁決をしました。

訴えの提起

そこで、Xさんは、令和3年3月9日、平成31年4月1日から同月12日までの労災保険法による休業補償給付を支給しない旨の処分(本件処分)の取消しを求める訴えを提起しました。

争点

第一審における争点

第一審においては、Xさんの本件疾病が本件処分当時に治癒(症状固定)していなかったか否かが争点となりました。

第二審における争点

また、第二審においては、①本件疾病が双極性障害(双極性Ⅱ型障害)か否か、②本件疾病が平成31年3月31日当時に治癒(症状固定)していなかったか否かが争点となりました。

第一審の判断

平成31年3月22日及びその前後で急性症状があったとはいえない

まず、平成31年3月22日及びその前後での急性症状の有無については、

・「Xさんの症状は、医師の判断においても、治癒(症状固定)後にも一定の幅の中で変動することが想定されていたものと認められ」、「そうすると、治癒(症状固定)が否定されるためには、Xさんの症状の悪化がその幅を超える程度の顕著なものであることを要すると解するべきであるが、これを認めるに足りる的確な客観的証拠はない」こと

・「前勤務先との顧客情報漏洩の隠蔽を巡る紛争によりXさんの症状が悪化したということがあったとしても、Xさんは既に前勤務先を退職しており、このような軽装に関わることがXさんの業務に含まれると評価することはおよそ困難であるから、いずれにしても、これを本件疾病の治癒(症状固定)の判断において考慮することはできない」こと

などを指摘し、「Xさんが平成31年3月22日及びその前後の時点でその症状が悪化し急性症状があったとの事実は認められない」と判断しました。

令和元年9月25日以降の治療による症状の改善があったともいえない

また、令和9月25日以降の治療による症状の改善については、

・「Xさんの症状は一定の幅の中で変動することが想定されており、現時点においても、Xさんが就労を再開できていない状況に変わりがないということなどからすると、D医師による診療によっても、Xさんの症状に治癒(症状固定)を否定するほどの顕著な改善があったとは認められず、後遺障害として想定されている幅の中での症状の変動に過ぎないものと考えられる」こと

・「Xさんが長時間の治療を受けても一定の状態から改善しなかったことについて、B医師から適切な診断に基づく治療を受けられなかったことに由来するとも、Xさんにラモトリギンによる症状の改善効果があったとも、認めることができない」こと

などを指摘し、「令和元年9月25日以降の治療により、Xさんに治療(症状固定)を否定するほどの顕著な症状の改善があったとの事実は認められない」と判断しました。

平成31年3月31日時点での症状固定に至っていた

平成31年3月31日時点での治療(症状固定)については、

・「主治医としてXさんを継続的に診察していたB医師が、労基署と面談した平成30年4月5日以降継続してXさんを診療し続けた上で、平成31年3月31日での本件疾病の治癒(症状固定)を診断した」こと

・「Xさんが後遺障害等級第9級の7の2の後遺障害の認定を受けており、Xさんの症状が一定の幅の中で変動することが想定されている」こと

などからすれば、「同日に本件疾病が治癒(症状固定)に至ったとの判断は合理的というべきである」と判断しました。

第一審の結論

上記の検討を踏まえて、第一審判決では、本件疾病が本件処分当時に治癒(症状固定)していなかったとはいえないとして、Xさんの請求は認められないとしました。

本判決(第二審)の要旨

争点①本件疾病は双極性障害(双極性Ⅱ型障害)であった

まず、本件疾病が双極性障害(双極性Ⅱ型障害)であったか否かについて、裁判所は、

・「D意見書及びH意見書は、Xさんが実際に経験した出来事を基礎に、これをDSM−5又はICD−10DCRの各基準に当てはめて結論を導き出したものであって、その推論の過程にも不自然、不合理な点はないから、上記両意見書は信用できる」

として、平成31年3月31日当時のXさんの本件疾病は双極性障害(双極性Ⅱ型障害)であったと認められると判断しました。

争点②本件疾病が平成31年3月31日当時に治癒(症状固定)していなかった

次に、平成31年3月31日当時、Xさんの本件疾病が治癒(症状固定)していなかったか否かについて、裁判所は、

・平成31年3月31日当時の本件疾病は「うつ病(軽症うつ病エピソード)ではなく双極性障害であったと認められるものの、Xさんが同日までB医師から受けていた治療は、抗うつ薬と抗不安薬を組み合わせているという、うつ病を前提としたものであったところ、これは双極性障害に対する治療としては不適切なものであり、かえって病態を悪化させる恐れのあるものであった」こと

・Xさんが、令和元年9月以降、C病院において、双極性障害を前提とした治療を受けたところ、その症状が顕著に改善していること

などからすれば、平成31年3月31日時点で、「医学上一般に認められた治療を行ってもその効果が期待し得ない状態となったといえないことは明らかである」とし、症状固定していなかったと認められると判断しました。

結論

裁判所は、以上の検討より、「本件疾病が平成31年3月31日当時に治癒(症状固定)していたとしてされた本件処分は違法」であるとして、Xさんの請求を認めました。

おさらい

最後に今回ご紹介した判決を振り返ってみましょう。

どんな事案だった?

本件は、Xさんが、処分行政庁である土浦労働基準監督署長から平成31年4月1日から同月12日までの労災保険法による休業補償給付を支給しない旨の処分を受けたことから、Y(国)に対して、処分の取消しを求めた事案でした。

何が問題になった?

Xさん側とY側の主張の違い

Xさんとしては、平成31年2月19日から同年4月12日までの休業補償給付の請求をしていたにもかかわらず、処分行政庁としては、Xさんの本件疾病は、同年3月31日をもって治癒(症状固定)したとして、同年4月1日から同月12日までの12日分について休業補償給付をしないとしていました。

争われたこと

そこで、本件では、平成31年3月31日当時、Xさんの本件疾病が治癒(症状固定)していなかったかといえるか否かが特に争いになっていました。

本判決のポイント

第一審判決とのちがい

第一審判決は、Xさんの本件疾病が軽症うつ病エピソードであると判断して、平成31年3月31日に本件疾病が治癒(症状固定)に至ったとの判断は合理的であるとしていました。

これに対して、本判決は双極性障害(双極Ⅱ型障害)であったとして、本件疾病が症状固定していなかったものと判断しています。

労災保険制度の症状固定とは

労災保険における治癒(症状固定)とは、「その症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなったとき」をいうとされています(厚労省HP「第12章 治ゆ・再発の取扱い」参照)。

(例)

| 【負傷の場合】 | 切創等の創面がゆ合した場合又は骨折で骨ゆ合した場合であって、なお疼痛等の症状が残っていても、その症状が安定した状態になり、その後の療養を継続しても改善が期待できなくなったとき | =治ゆにあたる |

| 【疾病の場合】 | 急性症状が消退し、慢性症状は持続していてもその症状が安定し療養を継続しても医療効果を期待することができない状態」になったと判断されるに至ったとき | =治ゆにあたる |

治ゆの時期が適正に決められないと、障害(補償)給付(※傷病が治ゆした後、身体に障害の残った労働者に、残存障害の程度に応じて労災保険から支給されるもの)の支給時期を正確に求めることができません。そのため、労災保険の「治ゆ」の時期の認定は、「特に慎重、かつ厳正に行われる必要がある」とされています(厚労省HP「第12章 治ゆ・再発の取扱い」参照)。

本判決の治癒に関する判断のポイント

本判決は、

- ・うつ病と双極性障害とでは治療方法が異なるところ、XさんがB医師から受けていた治療は、うつ病を前提としたものであり、双極性障害に対する治療としては不適切なものであり、かえって病態を悪化させる恐れのあるものであったこと

- ・Xさんが、令和元年9月以降、C病院において、双極性障害を前提とした治療を受けたところ、その症状が顕著に改善していること

を指摘した上で、平成31年3月31日時点で、「医学上一般に認められた治療を行ってもその効果が期待し得ない状態となったといえない」、すなわち治癒していなかったと判断しています。

Xさんの本件疾病が“双極性障害であることを前提とした治療による効果という医学的観点”から、法的に治癒していたか否かを判断している点で注目されます。

弁護士にもご相談ください

使用者は、労働契約に伴って、「労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」(労働契約法第5条)とされています。

いわゆる使用者の安全配慮義務です。

近年では、特に労働者の心の健康のケアも安全配慮義務の一環としてますます大切になってきています。

従業員の方に対する研修や情報提供のほか、職場環境の把握や改善、ストレスチェックなどを定期的に行い、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないように注意しなければなりません。

従業員のメンタルヘルスをめぐる対応の方法や休職、復職などについて、お悩みがある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)