転勤を拒否した総合職の従業員に地域限定職の基本給との差額の返還を求めることは許されるのか【判例解説】

Recently updated on 2024-03-24

近年、生産性の高い組織、チームを構築する最も重要な要素として、「心理的安全性」という言葉がよく聞かれるようになりました。

ある会社では、心理的安全性を高め、メンバー同士の“ギスギス感”をなくす取り組みの一つとして、トップダウンの配置転換制度を廃止し、従業員に対しては、自ら行ってみたいと思う部署のアンケート調査を行い、各チームの上長に対しては、自らのチームが欲する人材に関するプレゼンをさせた上で、人事異動を実施するという仕組みを導入しているようです。

この結果、それぞれのチームは、より多くの従業員に魅力のある部署だと感じてもらえるようなチーム作りを目指すようになり、コミュニケーションの活性化を含めて、組織全体の心理的安全性が高まっていくという好循環が生まれることになるのでしょう。

さて、そんな配置転換をめぐり会社が従業員を訴えるという事件がありました。

ビジネスパートナー従業員事件・東京地裁令4. 3. 9判決

事案の概要

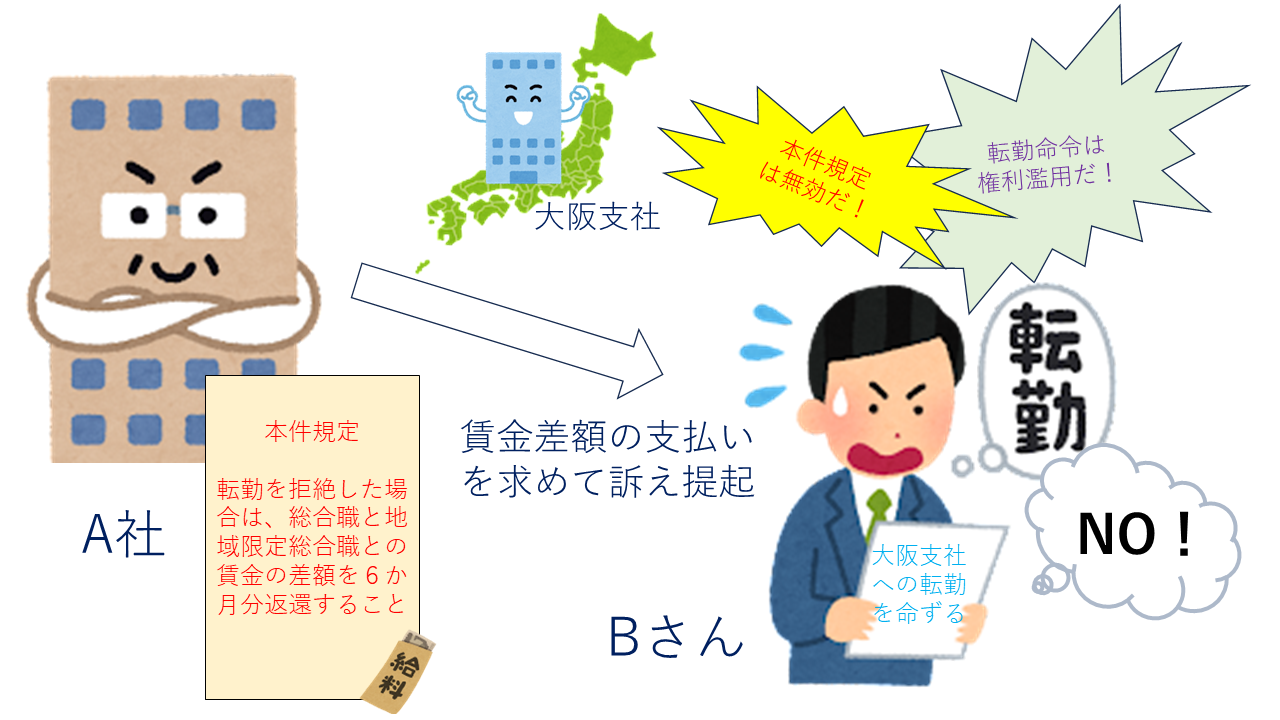

A社は、リース事業、割賦販売事業を営む会社であり、Bさんは平成27年7月1日から正社員(総合職)としてA社に雇用されていました。

A社の給与規定では、正社員の給与は職群や職格、職級ごとに定めるとされており、職群の区分については、グローバル総合職(社命で海外赴任中か海外赴任から帰任)、総合職(勤務地を特定しない)、地域限定総合職(勤務地を特定の地域に限定)等がありました。

また、同給与規定においては、転勤可能者を確保する趣旨から、総合職と地域限定総合職との間に月額2万円の賃金差が設けられ、総合職の従業員が転勤命令を断った場合には、着任日が到来しているか否かに関わらず、その賃金差額の半年分を返還し、翌月1日から新たな職群に変更するという定め(本件規定)がありました。

令和2年2月28日、A社がBさんに対して、大阪支店への転勤を命じたところ、Bさんはこれを拒絶しました。

そこで、A社は、令和2年3月1日から、本件規定に基づいて、Bさんの職群を地域限定総合職に変更した上、Bさんに対して、総合職と地域限定総合職の賃金差額の半年分である12万円の返金を求めました。

しかし、Bさんは、本件規定は、労働者が適切に労務を提供してきた期間の賃金について、後日になって一部を返金させるという内容であり、実質的に賃金全額払いの原則(労働基準法24条1項)に違反し、無効である等と主張し、A社の請求を争ったという事案です。

争点

本件の争点は、①転勤を拒絶した従業員に対して、賃金差額の返還を求める旨の就業規則の定め(本件規定)の有効であるか否か、また、②転勤命令が権利濫用として無効となるか否かです。

判決の要旨

①本件規定の有効性について

賃金全額払いの原則(労働基準法24条1項)は、使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図る趣旨に出たものと解される。

本件規定は、総合職として賃金の全額が支払われた後、転勤ができないことが発覚した場合に、就業規則の規定に従って、本来支払われるべきでなかった総合職と地域限定総合職の基本給との差額を半年分遡って返還させるというものであること、その金額も月額2万円(半年分で12万円)にとどまること、従業員としては、自身の転勤の可否について適時に正確に申告していれば、このような返還をしなければならない事態を避けることができることからすれば、本件規定が労働者に過度の負担を強い、その経済生活を脅かす内容とまではいえず、実質的に賃金全額払いの原則に反して無効であるということはできない。

また、本件規定を含むA社の人事制度は、従業員が自身のライフステージに合わせて職群を選択することができるなど、従業員にとってもメリットのある内容といえ、返還を求める金額や適時に正確な申告をしていれば返還を免れることができる等の点に鑑みると、合理的な内容であるといえるから、労働契約法7条本文により、A社とBさんとの労働契約の内容を規律するものとなる。

したがって、本件規定が無効であるとのBさんの主張は認められない。

②転勤命令の権利濫用該当性について

会社の転勤命令権は無制約に行使できるものではなく、これを濫用することは許されないところ、業務上の必要性がない場合又は業務上の必要性がある場合であっても、他の不当な動機・目的をもってなされたものであるときや労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものではないとき等の特段の事情がある場合でない限りは、転勤命令は権利の濫用となるものではないと解される。

また、転勤命令の業務上の必要性については、労働力の適正配置、業務の能率増進、労働者の能力開発、勤務意欲の高揚、業務運営の円滑化などの企業の合理的運営に寄与する点が認められる限りは、かかる必要性が肯定される。

A社は、人員の適正配置の他、金融業という業種を踏まえ、不正防止やゼネラリストの育成という観点から、グループ内のジョブローテーションを行う方針にしており、現に、大阪支社では債権回収担当者の異動に伴い、後任として、債権回収業務の経験等があるBさんが選任されたことからすると、業務上の必要性及び人員選択の合理性が認められる。

そして、Bさんが転勤可能性のある総合職を選択していたことからすると、同居の両親の介護の必要性を考慮したとしても、Bさんに通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるともいえない。

したがって、A社の転勤命令は権利の濫用であるとはいえない。

解説

裁判所は、結果として、A社が大阪支社への転勤を拒否したBさんに対して、総合職と地域限定職の基本給との差額の返還を求めることは許されるとの判断を下しました。

しかし、本判決は、総合職の従業員が転勤命令を断った場合に、常に賃金差額の返還を求める旨の就業規則が有効かつ合理的なものであることを示すものではありません。

現に、本判決では、賃金差額が月額2万円にすぎないことやBさん自身が転勤できないことを適時に申告していれば、A社から返還を求められる事態を避けられたこと、A社が不正防止やゼネラリスト育成の観点からジョブローテーションを重視する人事制度を採用していること、従業員間の公平を図るために本件規定を設けたこと、A社側では当該従業員の転勤に支障が生じた時期や事情を客観的に確定することが通常は困難であるため、原則として一律に半年分の返還を求めることしていることなど総合的に考慮した上で、本件規定が有効であり、かつ、合理的な内容であると判断しています。

A社のように、勤務地を特定しない総合職と勤務地を特定の地域に限定する地域限定総合職明確に区分し、賃金の差額を設けて、従業員が転勤を拒否した場合にその差額の返還を求めるというような就業規定を設けるような会社は少ないかもしれませんが、本判決に照らすと、転勤命令をめぐる就業規定の有効性や権利濫用該当性との判断においては、会社の人事制度の内容まで踏み込んだ具体的な検討がなされることが明らかです。

“A社と同種の就業規則はないから大丈夫”とは思わず、この機会に、社内の人事制度や転勤命令の際の検討事項などについて、改めて見直してみてもよいかもしれません。

川崎で中小企業の顧問弁護士をお探しであれば弁護士法人ASKへご相談ください