公序良俗違反とは?締結したはずの契約が無効になることも【弁護士が解説】

「公序良俗に違反する契約は無効になる。」

なんとなくは聞いたことがあるけど、自分が契約しているものはきっと大丈夫。

しかし、実は公序良俗とは、契約の最も根本的な私的自治の原則と密接不可分の関係にあります。

今回は、契約の際に誰もが注意するべき「公序良俗」について解説します。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

なお、その他の契約に関する解説記事はこちらをご覧ください。

公序良俗とは

私的自治により自由に契約をすることができます

民法では、私的自治の原則の下、私人が法律行為の内容を自由に決めることができます。

契約においても、契約自由の原則(当事者が、相手方とそもそも契約をするのかどうか、また、契約を締結するとして、どのような内容の契約を締結するかなどについて自由に決めることができる)が認められています。

詳しくは、こちらの解説記事をご覧ください。

公序良俗に反する契約は無効です

私的自治が認められるとはいえ、何でもいいということにはなりません。

その内容が公の秩序や善良の風俗に反するものは許されるべきではありません。

そこで、民法90条は「公の秩序又は善良な風俗に反する法律行為は、無効とする。」と定めています。

すなわち、公序良俗に反する契約は無効になるのです。

公序良俗違反にはさまざまな類型があります

国家秩序・社会道徳に違反するものは無効

伝統的には、「公の秩序」とは国家の一般的秩序を意味し、「善良な風俗」とは社会の一般的道徳観念を意味すると解されてきました。

ただし、いずれも明確に分けて論じることは難しく、伝統的理論では、国家秩序・社会道徳違反として、以下の例が挙げられています。

| 類型 | 効果 | 具体例 |

| 人倫に反するもの | 無効 | 親子・夫婦間の人情・道義に反する契約 |

| 正義の観念に反するもの | 無効 | 犯罪その他不正行為を勧誘、またはこれに加担する契約 |

| 個人の自由を極度に制限するもの | 無効 | 人身に対する不当な拘束を内容とする契約 |

| 過度に営業の自由に制限するもの | 無効 | 営業の自由の制限、競業をしない契約、同業者間の規約による営業活動の制限 |

| 生存の基礎となる財産を処分するもの | 無効 | 自分が将来取得する全財産を譲渡する契約 |

| 契約内容が著しく射倖的なもの(特別に政策的目的から法律で許容されているものを除く) | 無効 | 賭博など |

暴利行為は無効

また、他人の無知や経験不足、心理的窮状に乗じて不当な利益を得る行為も無効です。

例えば、高利貸しや高額な違約金・損害賠償額の予定といった暴利行為の禁止が典型的なものとして挙げられています。

強行法規違反とは

強行法規違反は無効です

強行法規とは、公の秩序に関する規定のことをいいます。

強行法規は、まさに先ほど説明した民法90条の注意を具体化した規定であり、私的自治や契約自由の原則を否定する規定です。

したがって、強行法規に違反する法律行為は、公序良俗に違反するものとして、無効となります。

任意規定と異なる意思表示をすることはできます

強行法規と対をなす概念としては、任意法規(任意規定)があります。

民法91条では、「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。」と定められています。

法律行為の当事者が任意規定と異なる意思表示をした場合には、私的自治の原則により、その意思を尊重するべきです。

そこで、民法91条は、この場合には、当事者の意思に従って法律効果が発生することを注意的に示しています。

任意規定と異なる慣習に従うこともできます

また、民法92条では、「法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。」と定められています。

すなわち、契約の当事者間に任意規定とは異なる慣習がある場合において、契約に至るさまざまな事情からみて、当事者が慣習に従う意思を有すると認められるときには、その慣習に従って契約関係を処理することが適切です。

そこで、任意規定とは異なる慣習がある場合には、当事者があえて慣習に従う旨を表示しなくても、その慣習に従うとされています。

不当な動機がある場合にも契約が無効になることがあります

動機の不法とは

公序良俗に付随する問題として、“契約を締結する当事者に不法な動機があった場合、契約が無効になるのか?” という問題があります。

例えば、人を殺すために包丁を買う場合、《包丁を買う》という部分だけを切り出して見ると、単なる包丁の売買契約であるため契約が無効になるとはいえません。

しかし、《人を殺すために》という部分を切り出して見ると、契約に不当な動機があるため、契約は公序良俗に違反して無効になるのではないか、と考えられます。

これが動機の不法に関する問題です。

動機の不法が直ちに契約の無効に結びつくわけではありません

先ほどの例を見ると、「人を殺すためにはあまりにも違法性が高いのだから、契約は無効になるはずだ」と即断したくなるかもしれません。

しかし、契約の当事者同士であっても、相手の契約の動機は外部的に現れてない限り(内心にとどまっている限り)、相手方には全くわかりません。

それにもかかわらず、一方当事者に動機の不法があったからといって、契約が無効になってしまうとなれば、相手方に思わぬ不利益を与えてしまいます。

契約が無効になるか否かは違法性の程度などから判断されます

そこで、動機の不法がある場合には、動機の違法性の程度と、相手方の関与または認識の程度との相関関係において契約の有効・無効を判断するべきであると考えられています。

脱法行為も無効となります

また、脱法行為も公序良俗に違反するものとして無効となります。

脱法行為とは、強行法規で禁止されている手段に該当しない手段を用いて、強行法規が禁止している目的を達成しようとする行為のことです。

例えば、厚生年金などの年金は、受給権者から年金受給権を担保にとって融資をすることが禁止されているところ(年金担保の禁止)、受給権者に対して融資をする金融業者が年金担保の禁止を回避するために、受給権者から年金の取立委任を受ける形で受給権者と合意をする場合が挙げられます。

このような脱法行為を許すことは、強行放棄が達成しようとする目的の達成を阻害する恐れがあります。

そこで、民法90条により脱法行為は無効とされているのです。

契約を締結する場合には公序良俗違反に注意しましょう

契約は当事者が原則として自由にすることができます。

しかし、ここまで説明したとおり、公序良俗に違反する契約は無効となります。

公の秩序や善良の風俗に反する法律行為と聞くと、難しい概念で自分とは無関係と思いがちですが、実は公序良俗違反により契約が無効になる可能性は、常に契約と隣り合わせです。

契約を締結する場合には、契約の動機や内容に注意し、くれぐれも無効にならないように注意しましょう。

契約が公序良俗違反により無効となった裁判例のご紹介

さて、最後に、少し面白い海外の裁判例をご紹介します。

この事案は、賃貸借契約が公序良俗に違反して無効であると判断されたものです。

※判例時報No.2608(2025年1月1日号)17頁以下を参照しています※

事案の概要

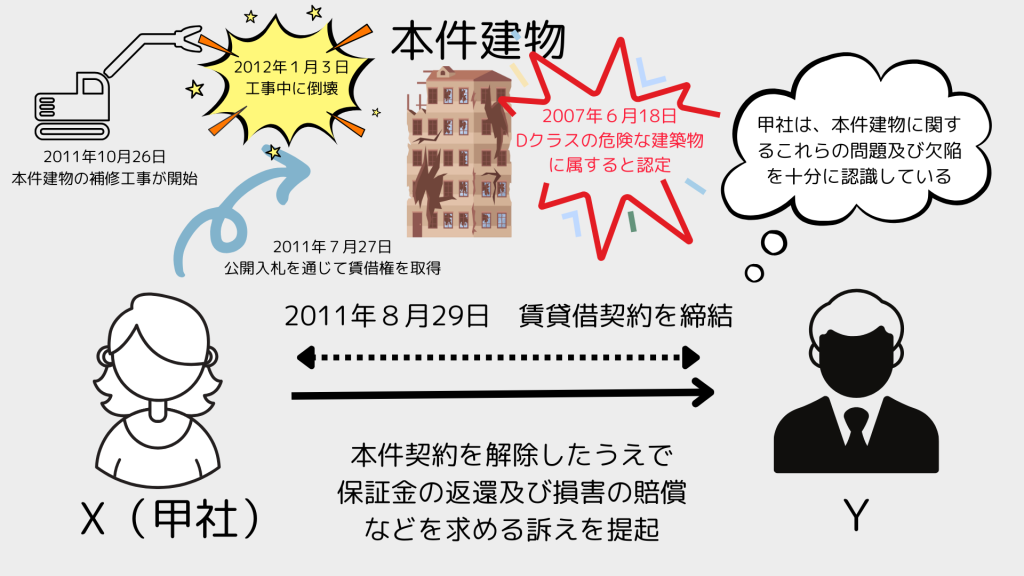

本件建物の賃借権の取得

Xは、甲社(個人経営ホテル)の経営者でした。

2011年7月27日、甲社は、公開入札を通じてY所有のオフィスビル(本件建物)の賃借権を取得しました。

承諾書の提出

甲社は、賃借権の取得と同時に、Yに対して、設計業者及び江西省建設工程安全品質監督局等の部門が発行した補強及び改修法案を厳格に遵守し、科学的かつ安全に本件建物を補強するとともに、法的効力を有する本件建物の補強証明書類を取得してから本件建物を使用することを約定する「承諾書」を提出しました。

甲社とYの賃貸借契約の締結

2011年8月29日、甲社とYは、賃貸借契約を締結し、本件建物を甲社に賃貸し、ビジネスホテルの経営に用いることを約定しました(本件契約)。

本件契約において、賃貸借期間は2011年9月1日から2026年8月31日までの15年間とされ、賃料及びその他の費用規準、支払い方法、違約賠償責任が約定されました。

建物補強に関する約定

また、本件契約第5条では、本件建物の補強に関して、以下のような条項がありました。

本件建物の明渡しと保証金の支払い

Yは、本件契約の締結後、約定に従って本件建物を明け渡しました。

また、甲社は、Yに対して、20万元の契約履行保証金及び1000万元の入札保証金を支払いました。落札後、Yは、入札保証金800万元を返還しました。

本件建物の倒壊

2011年10月26日、業者による本件建物の補強工事が始まりました。

しかし、2012年1月3日、工事中に本件建物の大部分が倒壊しました。

本件建物は危険な建築物と認定されていた

実は、本件建物は、江西省建設工程安全品質監督局が、2007年6月18日に建物安全鑑定意見を発し、Dクラスの危険な建築物に属し、速やかに取り壊さなければならないと結論付けていた建物でした。

訴えの提起

そこで、Xは、Yに対して、本件契約を解除した上、保証金の返還及び損害の賠償等を請求する訴えを提起しました。

問題になったこと

本件建物は、危険な建築物として速やかに取り壊さなければならないとされていた建物でした。

そこで、本件では、このような建物を賃貸借の対象とする本件契約の有効性が問題となりました。

裁判所の判断(最高人民法院(2019)最高法民再97号民事判決)

最高人民法院は、本件建物は、速やかに取り壊さなければならない建築物であるにもかかわらず、XとYは、本件建物を、不特定多数の人の身体や財産の安全に危害を及ぼす恐れのあるホテル経営用に賃貸することを約したものであり、明らかに社会公共の利益を害し、公序良俗に違反している、として本件契約が無効であると判断しました。

「本件建物は、重大な構造上の危険を有し、また、重大な事故を引き起こす危険性があり、早急に取り壊すべきDクラスの危険建築物であると確定されたにも関わらず、当事者双方は依然として本件契約を締結し、その建物を不特定多数の人の身体及び財産の安全に危険を与える恐れのあるビジネスホテルの経営に使用し、明らかに社会公共の利益を害し、公序良俗に違反している。社会公共の安全を守り、正しい社会的価値観を確立するという観点から、本件のような場合における契約の効力判断について、厳しく行う必要があり、司法が、経済的利益を追求するために公共の安全を軽視し、社会公共の利益及び公序良俗に反するような行為を支持したり推奨したりしてはならない。」

ポイント

本件では、江西省建設工程安全品質監督局により、速やかに取り壊さなければならない危険な建築物と結論付けられていた建物について締結された賃貸借契約の有効性が問題となっていました。

第1審及び第2審は、本件契約の有効性について、契約当事者の真実の意思表示によるものであり、法律の規定に違反しないものであるとして有効と判断していたのに対し、

最高人民法院は、本件契約が公序良俗に違反し、無効であると判断しています。

本件契約は、ビジネスホテルの経営に使用することを前提として締結されていました。

しかし、本件建物は補強工事によっても引き続き使用できる状態にないものであり、早急に取り壊すべきとの判断が確定した建物でした。

仮に補修工事の完了後、実際にホテルとして運用されていれば、利用者の身体や財産を危険にさらすおそれがあったでしょう。

このような事情に照らして考えれば、本件契約が公序良俗に反し無効であると判断した裁判所の認定は妥当なものといえます。

弁護士にご相談ください

今回は、せっかく結んだはずの契約が「無効」になってしまう可能性がある公序良俗違反について解説しました。

契約は日常生活で常に行われており、慣れているからこそ、その背後に隠れている様々なリスクに気付けないことが多々あります。

特にビジネス上の契約はとても繊細です。一歩間違えると会社の存続にも大きな影響を及ぼしかねません。

契約を締結する場合には、事前に弁護士に相談しておくことが大切です。

契約書の作成やリーガルチェックは弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)