合意に基づく養育費の支払いを求めるためには?【弁護士が解説】

- 神奈川県の運送会社を経営しています。当社の女性事務員は数年前に離婚したそうですが、どうやら養育費を払ってもらっていないようです。離婚したときに養育費の約束をしたようですが、彼女はどのように養育費の回収をしていけばよろしいでしょうか?

- 養育費の約束をどのようなかたちで行ったかによって変わってきます。そもそも、口約束で「合意」したなど合意の存在自体が明確でないときは、家庭裁判所に養育費を求める調停の申立てをすることになります。公正証書で合意していたり、調停、裁判など裁判所で合意したときであれば、元夫の給料などを差し押さえてることができます。当事者同士で書面などで合意したことが明らかであれば、調停の申立てはできず改めて訴訟をしないといけない可能性があります。自社の顧問弁護士が従業員支援プログラム(EAP)を実施していなければ、離婚に詳しい弁護士に相談するようアドバイスしてあげてください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

養育費の回収は悩みが多い

いまや年間約193,000組も離婚する時代です(厚生労働省:令和2年)。離婚後の養育費の不払いに悩むケースは多く、厚生労働省もタスクフォースを設置して、公的支援を検討しているところです。自社の従業員にも養育費の不払いに悩んでいる人がいるかも知れません。

ただ、多くの会社経営者は、従業員のプライベートは関わらない、仕事上の付き合いに徹底する、とドライな関係性を求める傾向にあります。たしかに従業員の家庭事情に口を挟むのはためらわれるため、何か問題になるくらいなら、関わらない方がいいと考えるのも無理はありません。

しかし、このようなプライベートな悩みは、労働生産性にも大きく影響します。従業員の個人的な悩みごとの解決は、会社のためにつながります。

さて、今回はそんな従業員の方が抱えやすい養育費をめぐる裁判例をご紹介します。

養育費審判に対する抗告事件・東京高裁令和5.5.25日決定

事案の概要

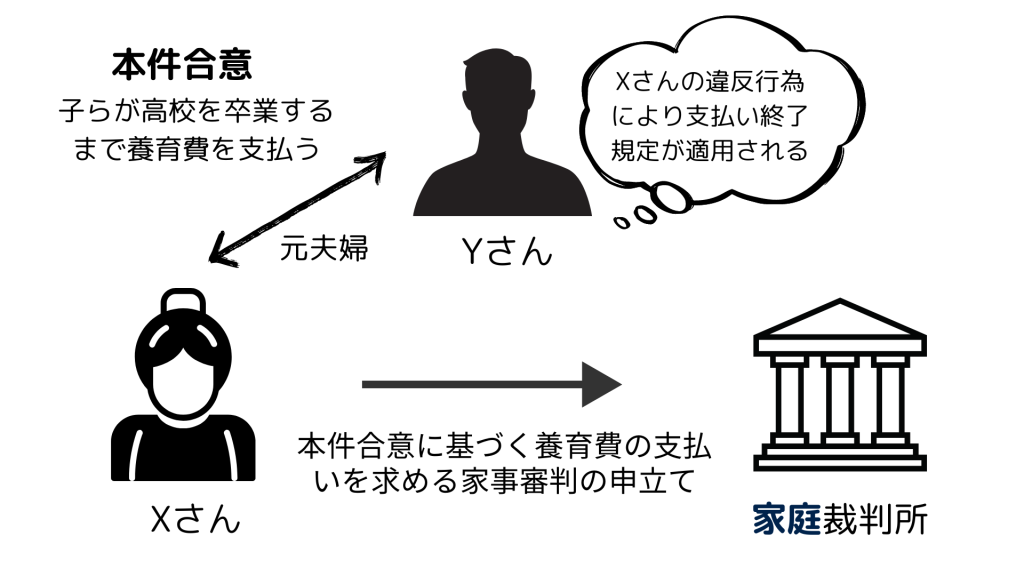

本件は、離婚した元夫婦間において、その子らの親権者であるXさんが、Yさんに対して、子らの養育費として、子らがそれぞれ高校を卒業するまで子1人につき月額3万円を支払う旨の合意に基づき、子らの養育費の支払いを求めた事案です。

事実の経過

XさんとYさんの協議離婚

XさんとYさんは夫婦であったところ、令和2年12月16日、子らの親権者をXさんと定めて協議離婚しました。

別れましょう

そうだな

養育費支払いの合意

その後、XさんとYさんは、子らの養育費について、YさんがXさんに対して、令和3年1月6日から子らがそれぞれ高校を卒業する3月まで、子1人に月月額3万円を毎月10日限り支払う旨の合意(本件合意)をしました。

養育費は月3万円払う

離婚協議書の定め

XさんとYさんとの間で作成された離婚協議書には、

第2条2項において、「乙(*Xさん)が本件離婚協議書の契約を守らなかった場合違約金として、甲(*Yさん)は養育費の支払いを終了する。」

第5条1項において、「甲と乙は前記子が婚姻期間中の夫婦間しか知りえない情報や、Xさん(再婚者)の名誉や尊厳に関わる事項につき、第三者に口外・漏えいしないことを約束し、違反があった場合には、損害賠償請求のために必要となる裁判費用や弁護士費用、その他の必要な費用を、Xさんに支払う。」

第8条1項において、「甲および乙及び前記子らは、どんな理由があろうと他方および他方の親族または関係者を訪ねる等、通信機器などで電話、メール、SNS等を使い連絡を取る事を一切行わない。」

などの規定がありました。

だが、約束違反があったら養育費の支払いを止めるからな

養育費の不払い

Yさんは、本件合意に基づいて、令和3年11月までは、養育費を支払っていました。

しかし、その後、Xさんが離婚協議書第5条1項の誓約規定、同第8条1項の禁止規定に違反したことにより養育費の支払終了規定が適用されると主張して、令和3年12月以降は、養育費を支払いませんでした。

約束違反があったから、養育費は払わない

そんな、ひどい!

養育の支払いを求める申立て

そこで、Xさんは、本件合意に基づく養育費の支払いを求めて、家庭裁判所に対して家事審判の申立てを行いました。

争点

本件においては、当事者間の合意に基づいて養育費の支払いを求める場合に、家庭裁判所に対して家事審判の申立てをすることができるのか否かが問題となりました。

原審の判断

原審(千葉家松戸支審令4.9.16)は、Yさんの支払終了規定に関する主張を排斥し、本件合意に基づくYさんの養育費支払義務は存続しているものと認め、事情変更も認められないとして、Yさんに対し、本件合意に基づく養育費の支払いを命ずる審判をしました。

本決定の要旨

これに対して、東京高裁は、次のように述べて、原審判を取り消し、Xさんの申立てを不適法として却下しました。

「前記認定事実のとおり、当事者間には、YさんがXさんに対し、子らの養育費として、令和3年1月6日から子らがそれぞれ高校を卒業する3月まで、子1人につき月額3万円を支払う旨の本件合意が存在するものと認められるところ、Xさんが、本件合意に基づき、Yさんに対し、子らの養育費を支払うよう命じることを求める場合には、地方裁判所に対し、Yさんを被告とする訴えの提起をし、判決を求める民事訴訟手続によるべきであって、これを家庭裁判所に対して求めることはできない。

また、本件において、本件合意の基礎とされた事情に変更があったとして、民法766条3項に基づき、本件合意により定めた養育費の額の変更を検討するとしても、上記事情の変更を基礎付ける事情についての当事者の主張はなく、これを認めるに足りる資料もない。

家庭裁判所は、子の監護について必要な事項の定めをする場合には、家事事件手続法154条3項により、付随処分として財産上の給付を命じることができ、そのような給付を命じる裁判は、同法75条により、執行力のある債務名義と同一の効力を有するものとされているが、本件においては、本件合意が民法766条3項に基づいて変更されたわけではなく、新たな法律関係が形成されたとも言えないのであるから、家事事件手続法154条3項に基づき、何らかの給付を命じることもできない(…)。

以上によれば、Xさんが、本件合意に基づき、Yさんに対し、子らの養育費を支払うよう命じることを求める場合には、地方裁判所に対し、Yさんを被告とする訴えの提起をして判決を求める民事訴訟手続によるべきであって、これを家庭裁判所に対して求めることはできない。

したがって、Xさんが、家庭裁判所に対し、Yさんに子らの養育費を支払うよう命じることを求める本件申立ては、いずれも不適法であって、却下を免れない。」

ポイント

民法766条1項は「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と定めており、夫婦が協議上の離婚をする時は、この監護について必要な事項を定めなければならないことが規定されています。

本件では、民法のかかる定めに従い、XさんとYさんとの間で、Yさんが、子らが高校を卒業するまで、Xさんに対して養育費を支払う旨の合意(本件合意)がなされていました。

もっとも、Yさんが養育費の支払わなかったことから、Xさんが本件合意に基づき、養育費の支払いを求めて、家庭裁判所に対して家事審判を申立てました。

これに対して、本決定は、当事者間の合意に基づいて養育費の支払いを求める場合、当該合意が暫定的なものではなく確定的な合意として成立しており、その後の事情変更も認められない場合には、家庭裁判所に家事審判の申立てをすることはできないと判断しています。

したがって、当事者間の合意に基づく養育費の支払いを求める場合には、家庭裁判所に対する審判の申立てではなく、地方裁判所に対する訴えの提起をすることが求められます。

弁護士にもご相談ください

今回は、従業員の方のお悩みごとの中でも比較的多い“養育費”に関する裁判例をご紹介しました。

しかし、従業員が抱えている不安やお悩みごとは、離婚にまつわることだけではなく、相続に関することや借金のことなど多岐にわたります。

他方で、なかなか会社として個々のプライベートにどこまで口を出していいのか・・・という問題もあります。

そんな時には従業員支援プログラム(EAP)がおすすめです。

EAPとは、個々の従業員の方が抱えているお悩みごとについて、弁護士がご相談から解決にいたるまでサポートさせていただくことにより、従業員の生産性向上と雇用の安定を図ることを目的としたプログラムです。

EAPについて詳しく知りたいという方はぜひお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

アイキャッチ-150x150.png)