変形労働時間制とは?【有効性が争われた裁判例も紹介】

Recently updated on 2025-03-10

労働基準法第32条は、労働時間を1日8時間、1週40時間と定めています。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

もっとも、業種や業態によっては、繁忙期と閑散期とで業務に要する時間にバラつきがある場合もあります。そこで、このようなバラつきを調整するための仕組みとして、変形労働時間制が採用されるケースがあります。

変形労働時間制とは

変形労働時間制とは、単位となる一定の期間(1か月、1年、1週間の3種類があります)を平均して1週間の労働時間が法定労働時間を超えない範囲において、当該変形労働時間においては、1日及び1週間の法定労働時間の規制にかかわらず、これを超えて労働させることができる制度です。

1か月単位の変形労働時間制

1か月単位の変形労働時間制においては、1か月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができます(労働基準法32条の2)。月末や月初に忙しく、月中との繁閑の差が顕著な事業に適しています。

1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制においては、1か月を超え1年以内の一定の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が40時間以下の範囲内において、特定の日又は週に1日8時間又は1週40時間を超え、一定の限度で労働させることができます(労働基準法32条の4)。季節による業務の繁閑の差が大きい事業に適しています。

1週間単位の変形労働時間制(事業場の限定あり)

1週間単位の変形労働時間制においては、所定労働時間を1週間あたり40時間以内、1日あたり10時間以内と定め(特例事業も同様)、1週間単位で労働時間や休日を調整できる制度です(労働基準法32条の3)。日ごとの繁閑の差が激しく事前予測が難しい事業に適していますが、事業場における従業員数が常時30人未満の小売や旅館、料理店、飲食店の各事業においてのみ適用が可能です。

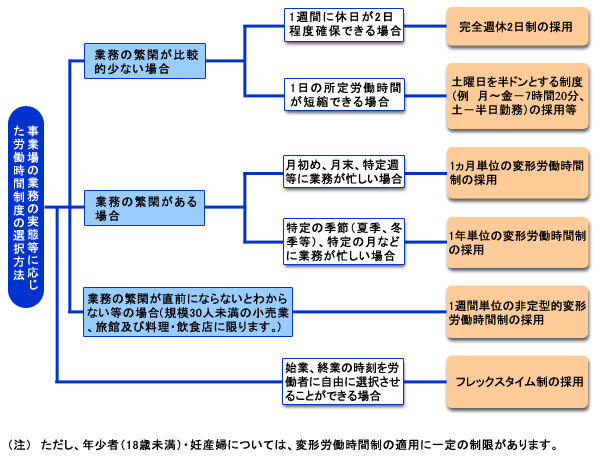

労働時間制の選択方法

このように様々な労働時間制がありますが、変形労働時間制を含めた適切な労働時間制の選択方法は、次の図をご参照ください(別サイトよりの引用です)。

変形労働時間制と割増賃金

もっとも、変形労働時間制を採用していれば、残業代をまったく支払わなくてよいということにはなりません。

仮に法定労働時間を超える所定労働時間が定められた期間において、労働者を所定労働時間を超えて働かせた場合などにおいては、会社は依然として労働者に対して残業代を支払う必要があるのです。

さて、今回は変形労働時間制の有効性等をめぐり、ホテルの従業員として勤務していた元従業員が、会社に対して未払いの時間外割増賃金等の支払いを求めた事案を紹介します。

エイチピーデイコーポレーション事件・那覇地裁沖縄支部令和4.4.21判決

事案の概要

本件は、Y社にホテル従業員として勤務していたXさんが、Y社に対して未払いの時間外割増賃金等の支払いを求めた事案です。

事実の経過

Xさんの勤務状況

Xさんは、平成19年12月1日、Y社が運営する本件ホテルにおいて1年間の有期雇用契約で雇用されました。

そして、平成20年7月に期限の定めのない正社員となり、平成25年7月以降は、フロントアシスタントマネージャー(管理補佐職)としてY社の職務に従事していました。

Xさんの雇用契約の内容

XさんがY社に雇用された平成19年12月以降、平成29年5月までに作成された労働条件通知書(労働契約書)の「賃金」欄には、給与として「ポジション給※」、内訳は「職務給」と「職責給」との記載があり、欄外に「※1 詳細は就業規則による」との記載がありました。

これに対して、平成29年4月19日および平成30年4月10日に作成され労働条件通知書(労働契約書)では、ポジション給の位置付けにかかる記載が「※ 詳細は就業規則による 職責給はみなし残業40時間に相当する」と変更されていました。

なお、Y社就業規則64条に基づき作成された「賃金規定」では、管理補佐職の地位にあるポジションBについては、職責給Bに時間外手当の40時間分を含むものとする等の記載がありました。

労働時間の管理

本件ホテルでは、Xさんを含む正規従業員に対して、タイムカード等の客観的な記録による労働時間の管理はされておらず、出勤簿の作成によって従業員の労働時間が管理されていました。

また、本件ホテルでは、所定労働時間を越えて残業が発生する場合には、勤怠管理者等による事前の許可か突発的な残業のときには事後に報告書を提出して勤怠管理者等の確認を受けるかをする必要がありました。

また、セクション(部門)ごとに、各月の部門全体の総残業時間や各セクションに所属する従業員ごとに残業時間の上限が定められていました。

変形労働時間制について

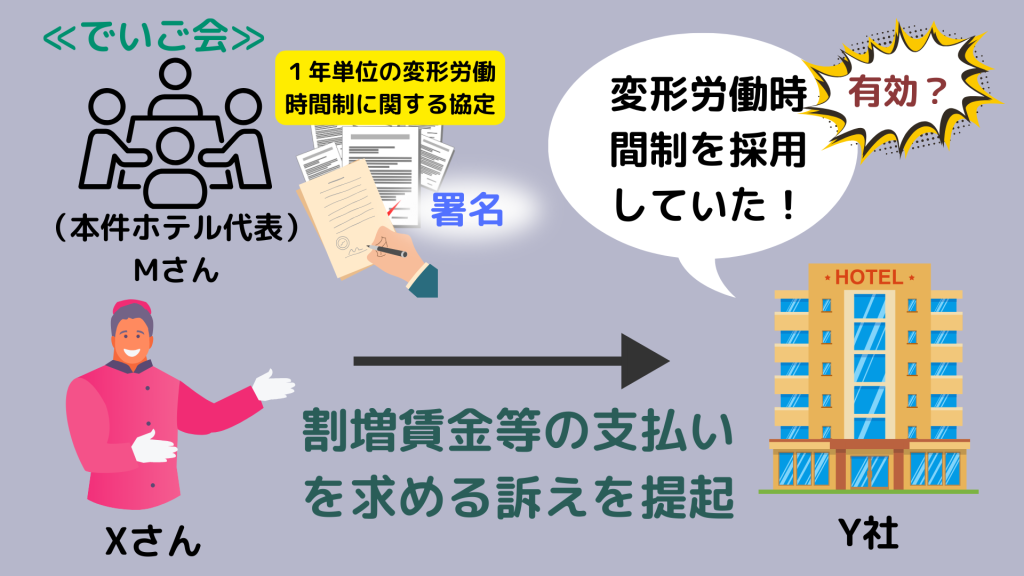

本件ホテルを含むY社が運営するホテルの中には、セクションごとに所属する従業員が任意に代表者を選出し、同代表者らが出席して従業員の福利厚生や労働条件、社員旅行の企画等について話し合う、「でいご会」と呼ばれる集まりが存在しました。

平成30年4月16日、各セクションから選出された代表者12名が出席して開かれた「でいご会」では、就業規則の代表者選出等が議題とされました。

同日、でいご会で本件ホテルの代表者として選出されたMさんは、人事部門の担当者から、1年単位の変形労働時間制に関する協定と題する書面および1年単位の変形労働時間制に関する協定届と題する書面を提示され、これに署名押印しました。

Y社は、同月20日までに、沖縄労働基準監督署に対して、上記協定届と協定、公休表等を提出しました。

なお、Y社が本件訴訟に提出した就業規則24条には、「1ヶ月単位の変形労働時間制の適用」と題する規定がありました。

訴えの提起

Xさんは、令和元年5月23日にY社を退職しました。

そして、Xさんは、Y社が平成29年6月から平成31年4月までの間、労働基準法所定の時間外割増賃金等を支払っていないと主張して、同期間の割増賃金等の支払いを求める訴えを提起しました。

争点

本件では、主に、変形労働時間制の有効性が争点となりました。

なお、この他にもXさんの実労働時間や固定残業代の支払いの有無なども争点となりましたが、本解説記事では省略します。

本判決の要旨

①1か月単位の変形労働時間制(平成29年度)の有効性について

Y社の主張

Y社は、平成29年6月から平成30年3月までの間、就業規則(…)に定めを置き(第24条)、1か月単位の変形労働時間制を採用していた旨主張する。

1か月単位の変形労働時間制が認められるためには

この点、1か月単位の変形労働時間制の適用が認められるためには、就業規則等において、変形期間における労働時間を特定する必要があり(労基法32条の2第1項)、そのためには、原則として各週、各日の所定労働時間を就業規則等において具体的に定めることが必要であるものの、業務の実態から月ごとに勤務割を作成する必要がある場合には、就業規則において各直勤務の始業・終業時刻及び各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続や周知方法を定め、各日の勤務割は、それに従って、変形期間開始前までに具体的に特定することでも足りる場合があると解される(昭和63年3月4日基発150号参照)。

本件の検討

これを本件についてみると、Y社提出の就業規則(…)には、各直勤務の始業・終業時刻及び各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続や周知方法に関する定めは見当たらないから、変形期間における各週、各日の所定労働時間の特定を欠いているといわざるを得ない。

これに対し、Y社は、変形期間における労働時間は、各直勤務の始業・終業の時刻の組み合わせの考え方や勤務割表の作成手続等を勤務時間表(…)によって各職場に周知し、これに基づいて、変形労働の開始までに各日ごとのシフト(…)を作成することで特定していた旨主張するところ、(…)結局、就業規則上、各直勤務の始業・終業時刻や各直勤務の組合せの考え方について、何らの定めもされていなかったとみるほかない。また、Y社提出の勤務時間表は、各直勤務の始業・終業時刻や各直勤務の組合せの考え方を記載したものではあるが、勤務割表(シフト表)の作成手続や周知方法に関する記載はなく、Y社の主張を前提としても、勤務割表の作成手続や周知方法に関する特定は何らされていないというべきである。

小括

以上によれば、Y社の主張は採用できず、Y社の1か月単位の変形労働時間制は、変形期間における労働時間の特定を欠き、労基法32条の2第1項の要件を満たしていないため、無効である。

②1年単位の変形労働時間制(平成30年度)の有効性について

Y社の主張

平成30年4月から平成31年3月までの間、Y社は、本件ホテルの労働者過半数代表者として選出されたMとの間で労使協定(…)を交わし、1年単位の変形労働時間制を採用していた旨主張する。

1年単位の変形労働時間制が認められるためには

本件ホテルに労基法所定の労働組合がないことは当事者間に争いがないところ、このような場合に1年単位の変形労働時間制を実施するためには、当該事業場の労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)との書面による協定を交わす必要があり(労基法32条の4第1項)、その際の過半数代表者は、「法の規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者」であること(労基法施行規則6条の2第1項2号)が必要である。

本件の検討

これを本件についてみると、(…)協定に署名押印をしたMは、各職場の従業員から選出された代表者が出席したでいご会の会合において、本件ホテルに所属する従業員全体の代表者として選出された者であることは認められる。しかしながら、同会合の議事録(…)には「③就業規則の代表者選出 就業規則改定などの承認をしてもらう代表者を4人選出」としか記載されておらず、労使協定のための過半数代表者選出に関する記載はないこと、証人尋問におけるMの1年単位の変形労働時間制に関する説明も曖昧な内容にとどまっていること等に照らすと、上記でいご会の出席者に対して、Mを含む代表者を選出するに当たって、労使協定をする者を選出することが明らかにされていたと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。

また、(…)各セクションから代表者を選出するに当たって、所属する従業員に対して、でいご会において労使協定を締結する代表者を選出する旨さえも明らかにされていなかったことからすると、かかる観点からしても、Mは、「法の規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者」とはいえないというべきである。

小括

以上によれば、Mは適法に選出された過半数代表者であるとは認められず、Y社が同人との間で交わした労使協定は無効である。したがって、Xさんのその余の主張について検討するまでもなく、Y社主張の1年単位の変形労働時間制は労基法32条の4第1項の要件を満たしておらず、無効である。

結論

裁判所は以上の検討より、Y社はXさんに対して、未払いの時間外割増賃金等を支払う義務があるとの判断を示しました。

ポイント

本件は、Y社が運営するホテルにおいて従業員として勤務していたXさんが、Y社が労働基準法所定の時間外割増賃金等を支払っていないと主張して、時間外割増賃金等の支払いを求めた事案でした。

本件では、Xさんの実労働時間等も争点となりましたが、特にY社が採用していたと主張する変形労働時間制の有効性が問題となりました。

労働基準法32条の2は、1か月単位の変形労働時間制について、変形期間を平均して1週間あたりの所定労働時間が法定労働時間の範囲内であれば、特定された週または特定された日における弾力的な法定労働時間の運用を許容しています。

もっとも、1か月単位の変形労働時間制が有効として認められるためには、労使協定または就業規則その他これに準ずるものにおいて、変形期間内における各週、各日の所定労働時間を特定する必要があります。

また、1年単位の変形労働時間制を導入する場合には、使用者が過半数代表と労使協定を締結するなどする必要があります。

仮に事業所に過半数代表組合がない場合には、過半数代表者を選出する必要があるところ、過半数代表者の選出について、労働基準法施行規則6条の2第1項2号は、過半数代表者に関しては、「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて、使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。」と規定しています。

本判決においても、でいご会に出席して協定届に署名したMさんは、同号に規定する手続によらないで選出された者であったため、Mさんが署名していたとしても労使協定が締結されたとは認められず、1年単位の変形労働時間制は要件を満たさず無効であるとされています。

このように変形労働時間制の導入においては、それぞれ有効となるための要件が定められていることから、同制度を導入する場合には特に注意しなければなりません。

弁護士にもご相談ください

変形労働時間制については、これを導入すれば残業代を支払わなくてよいものだ、という誤った認識がなされていたり、要件を満たしていないにもかかわらず、独自の理解で変形労働時間制を導入していると解釈がなされていたりする場合があります。

本件のように変形労働時間制が無効であるとされた場合には、会社は従業員に対して高額な割増賃金等を支払う義務を負うことになるリスクもあります。

1か月の変形労働時間性についてはこちらの記事もご覧ください。

変形労働時間制の導入、残業代の支払い、その他労働者の賃金体系などについてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)

事件アイキャッチ-150x150.png)