特殊業務手当が廃止される?不利益変更に注意【国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター事件】

Recently updated on 2025-09-05

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

*これまでは第一審判決をご紹介していましたが、高裁判決を受けて、本解説記事も更新しました*

会社を運営する中では、従業員の方に支給している手当の見直しや変更を迫られることがあるかもしれません。

手当の見直し・変更の場合には、付随的に就業規則の変更も必要となってきます。

しかし、労働者の権利・利益を守る観点から、労働契約法では、仮に使用者が一方的に就業規則を変更したとしても、労働者の不利益になるような労働条件の変更は許されないことになっています(不利益変更の禁止)。

また、就業規則によって労働条件を変更する場合は、①その内容が合理的であること、②使用者が労働者に周知することが求められます。

特に近似の裁判例では、歩合給を廃止し、固定残業代に当たる運行時間外手当を創設する就業規則の変更が、労働条件の不利益変更に当たると判断された事案(栗田運輸事件)もあり、手当の廃止や制度の変更などのために就業規則の見直しには注意が必要です。

手当の見直しや変更を行う場合には、弁護士に相談するなどしながら慎重に対応しましょう。

裁判例のご紹介(国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター事件・東京高裁令和7年3月27日判決)

さて、今回は、特殊技能手当の廃止をめぐり、就業規則の変更の有効性が争われた裁判例をご紹介します。

どんな事案?

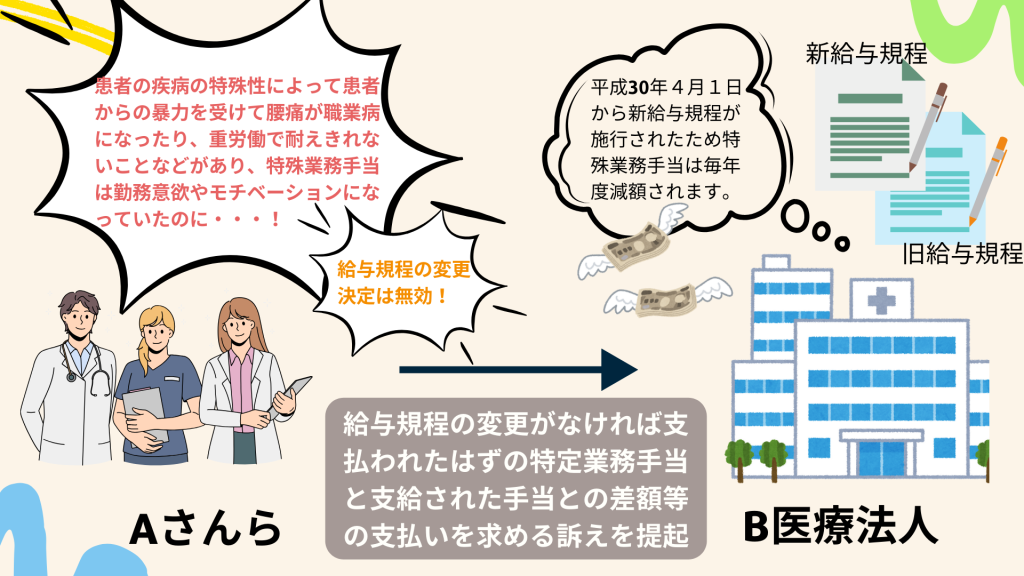

本件は、B医療法人が運営する病院で看護師または保育士として勤務するAさんらが、B医療法人に対して、特定の病棟に勤務するAさんらに対して支払われていた特殊業務手当を廃止する旨の決定が無効であると主張し、かかる決定がなければ支払われたはずの特定業務手当と実際に支給された手当との差額の支払いなどを求めた事案です。

何が起きた?

AさんらとB医療法人の関係

B医療法人は、精神、神経及び筋の疾患ならびに発達障害の克服等を目的とする国立研究開発法人であり、本件病院を設置していました。

そして、本件病院には、内科、診療内科、精神科、神経内科等が設置されていました。

Aさんらは、B医療法人との間で雇用契約を締結し、本件病院で看護師または保育士として勤務していました。

また、Aさんらは、全国国立医療労働組合M支部(本件組合)に所属していました。

本件組合には、本件病院で105名、隣接した保育所を含めると116名の組合員が所属しており、A1さんは平成30年3月当時、労働基準法に定める労働者の過半数を代表する代表者でした。

わたしたちは労働組合を結成しています

旧給与規程の定め

平成22年4月1日、B医療法人は、B医療法人国立精神・神経医療研究センター職員給与規程(旧給与規程)を作成し、B医療法人と雇用契約を締結する労働者に対して、これを周知しました。

旧給与規程では、B医療法人がAさんらに対し、特殊業務手当支給区分表に基づき、特殊業務手当を支給していました。

なお、特殊業務手当は、第6病棟、2階北病棟、2階南病棟、4階北病棟、4階南病棟、5階北病棟、5階南病棟、8病棟および9病棟で勤務する看護師らに対して支払われていた一方、一般病棟である3階北病棟および3階南病棟で勤務する看護師らに対しては支払われていませんでした。

一部の病棟勤務の人にだけ「特殊業務手当」を支給していました

就業規則の変更に向けた動き

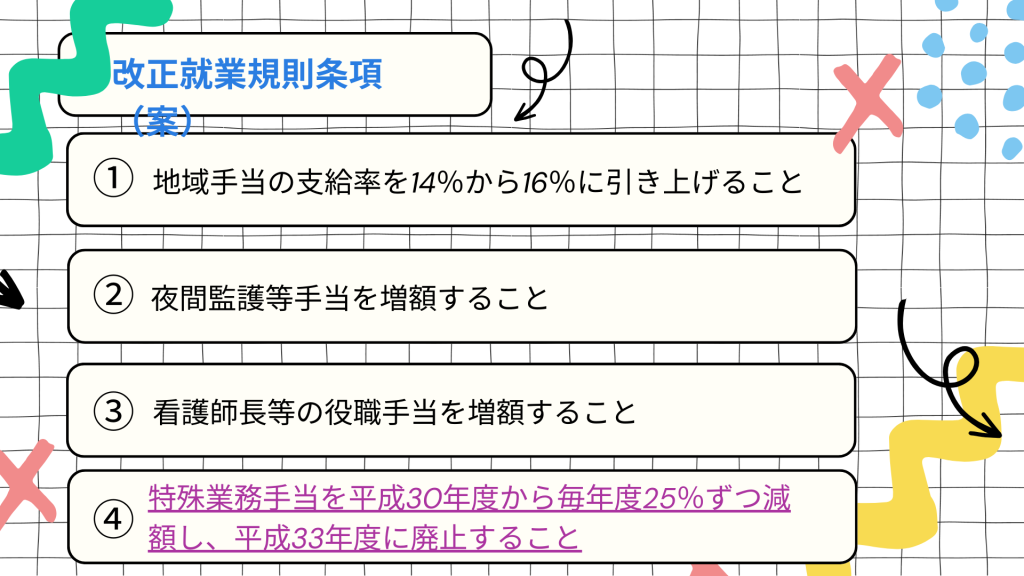

B医療法人は、平成30年1月22日、同年4月1日施行予定の改定就業規則の条項案として、次の内容を提案・発表しました。

その後、B医療法人と本件組合は、平成30年2月16日から同年3月12日にかけて、5回にわたり団体交渉を実施しました。

また、平成30年3月28日、B医療法人は、職員の過半数代表者であったA1さんから、就業規則の変更にかかる意見聴取手続を行いました。

そして、B医療法人は、同月30日に立川労働基準監督署に対して、就業規則の変更届出を行いました。

給与規程の変更実施

平成30年4月1日、B医療法人は、旧給与規程から新給与規程への変更を施行しました。

これにより、特殊業務手当は、平成30年度から毎年度20%ずつ減額され、平成34年度には廃止されることになりました。

「特殊業務手当」は廃止しました

訴えの提起

Aさんらは、特定業務手当を廃止する旨の決定が無効であると主張し、B医療法人に対して、本件給与規程の変更がなければ支払われたはずの特定業務手当と支給された手当との差額等の支払いを求める訴えを提起しました。

争点(問題になったこと)

この裁判では、平成30年4月1日から年20%ずつ段階的に減額し、令和3年度をもって完全に廃止することを定めた部分の変更(特定業務手当を廃止する旨の給与規程(就業規則)の変更)が有効かどうか?が問題(争点)となりました。

裁判所の判断

第一審

第一審判決は、特定業務手当を支給する合理性や必要性が失われていたこと、変更後の給与規程の内容も相当であることなどを理由として、給与規程の変更が有効であると判断していました。

控訴審

しかし、本判決(控訴審判決)は、労働者に不利益を受任させることを許容できるだけの高度の必要性に基づくものとまでは認められないとして、給与規程の変更が無効であると判断しました。

本判決の要旨(ポイント)

裁判所は、なぜこのような判断をしたのでしょうか?

以下では、本判決の要旨をご紹介します。

労働者に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性と合理性が求められる

まず、裁判所は、従前の最高裁判決(大曲市農協事件・最高裁昭和63年2月16日判決)を参照しながら、

「賃金など労働者にとって重要な権利、労働条件に関し実質的な不利益を及ぼす就業規則の作成又は変更については、当該条項が、そのような不利益を労働者に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性に基づいた合理的な内容でなければならないというべきである」

としました。

給与規程の変更は不利益な変更に当たる

そして、裁判所は、今回の給与規程の変更(本件変更)のうち、

「本件特殊業務手当の廃止変更部分は、労働者にとって重要な権利である給与に関し実質的な不利益を及ぼすものであるから、不利益変更に該当する。」

としました。

変更による不利益の程度も小さいとはいえない

この上で、裁判所は、「特殊業務手当が給与総支給額の5%を超える割合となる者」もいたことや「特殊業務手当は、超過勤務手当を算出する際の考慮要素、すなわち、勤務1時間当たりの給与額の基礎となる手当」でもあること、「特殊業務手当が廃止されれば、その分、超過勤務手当の基礎となる勤務1時間当たりの給与額も減少することになる」ことなどからすれば、「本件特殊業務手当の廃止変更によって、労働者が受ける不利益の程度は、小さいとはいえないというべきである。」と判断しました。

なお、B法人側は、代替措置を講じていたことを考えれば、特殊業務手当廃止による不利益の程度はわずかであると反論していました。

しかし、裁判所は、

- ・地域手当の引上げは「特殊業務手当の廃止とは関係なく、(…)平成30年度までに実行することが合意されていた」ものであること

- ・夜間看護等手当の増額は「特殊業務手当の受給者とは支給対象が異なっているほか(…)特殊業務手当廃止の代償措置とは位置づけられていない」こと

- ・役職手当の引上げも「特殊業務手当の受給者とは支給対象が異なっているほか(…)やはり本件特殊業務手当の代償措置とは認められない」こと

からすると、「特殊業務手当廃止による不利益の程度がわずかである」というB法人の主張は採用できないと判断しています。

特殊業務手当を廃止する高度の必要性はなかった

次に、裁判所は、特殊業務手当を廃止するという労働条件変更の必要性について、

・B法人の経営状態は「平成29年度までは経営収支率が100%になってはいなかったものの、弛まぬ経営努力の結果、医業収益は年々増加し、有利子負債も年々減少している状態にあり、少なくとも経営状態が悪化し続けているとか、危機的な状況にあるとかいった状態ではなかったものというべき」であること

・「本件特殊業務手当の廃止変更当時、特殊業務手当を支給する前提となる業務の特殊性が失われていたとも(…)特殊業務手当を廃止する必要があったとも認め難い」こと

などを指摘し、

「本件においては、労働者にとっての重要な権利である給与の減額を受忍させることを許容できるような高度の必要性が存在したとは認められない」

と判断しました。

労働組合との交渉も不十分であった

さらに、裁判所は、労働組合などとの交渉状況についても、

- ・「交渉の期間は約1か月半(改定案提示からも約2か月)しかなかった」こと

- ・「B法人において、特殊業務手当の見直しについては、さらに時間をかけて交渉していくことで、合意をめざすという方法もあったものというべきである」こと

- ・「結局、特殊業務手当の廃止についての本件組合の承諾は得られないまま、同年3月末、本件特殊業務手当の廃止変更を実施した」こと

などの経過から見て、

「B法人は、本件組合との交渉において、十分な時間、回数を取って、十分な交渉をしたとは認め難い」

と判断しました。

結論

このような検討を踏まえ、裁判所は

「本件特殊業務手当の廃止変更が、労働契約法10条にいう合理的なものとは認められ」ず、「本件特殊業務手当の廃止変更に基づく賃金に係る労働条件の変更の効力やXさんらには及ばないから、B法人には旧給与規程のとおり、特殊業務手当が支給されるものと認めるのが相当である」

との結論を導きました。

弁護士法人ASKにご相談ください

今回ご紹介した裁判例では、給与規程の改定による特殊業務手当の廃止の効力が争われました。

就業規則の変更による労働条件の不利益変更については、労働契約法第10条において、「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」と規定されており、当該変更が有効であるといえるためには、諸事情に照らして合理的であると認められる必要があります。

本判決は、これまでの最高裁判例を参照しながら、給与や退職金といった労働者にとって特に重要な権利、労働条件に関して、実質的に不利益を及ぼす就業規則の変更については、「そのような不利益を労働者に法的に受忍させることを許容できるだけの高度の必要性」が要求されることを指摘し、給与規程の変更の有効性を否定しました。

このように労働条件の変更には「高度の必要性」が求められることを改めて確認しておくことが大切です。

就業規則の変更、手当の見直しなどについてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)