従業員らによる共同絶交は違法行為?【オフィス・デヴィ・スカルノ元従業員ら事件】

Recently updated on 2025-11-11

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

「村八分」という言葉を耳にしたことはあるのではないでしょうか。

村八分とは、江戸時代を中心に行われた制裁行為であり、村という共同体秩序の維持のために行われていたものであり、たとえば暴行や窃盗などの刑事事件を犯した者や村の共同体秩序を故意に乱した者などについては、火事と葬儀の場合を除き、日常的な交際関係を一切断絶していたとされています。

いわゆる村社会が減少した近代国家では、このような村八分はほとんど行われなくなったといわれていますが、今でも類似の風習が残っている地域もあるようです。

また、残念ながら、令和2年頃から長い間続いた新型コロナウイルス感染症の流行時には、職場が病院であるから、あるいは大都市圏から帰省してきたからなどといった理由で、「ばいきん扱い」をされ、いわば村八分のような状況に陥った人(いわゆるコロナハラスメントの被害者)も多数存在していました。

ある研究結果によれば、人が社会から孤立し、それが2週間以上の長期にわたった場合には、感情的、精神的なストレスによって高血圧やうつ病、心疾患、脳卒中、アルツハイマー病などのリスクを高めるともいわれています。

したがって、集団による交渉の断絶は、人の心身に負の影響を及ぼすものであり、非常に危険な行為であるといえます。

では、職場で共同絶交が行われてしまった場合、その加害者に対して何らかの損害賠償を求めることはできるのでしょうか。

今回は、従業員らによる共同絶交を受けたと主張する会社の代表者が、従業員らを訴えた事件を取り上げます。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

オフィス・デヴィ・スカルノ元従業員ら事件・東京高裁令和6年5月22日判決

*労働判例2025/11/01(No.1337号)22ページ以下参照*

なお、これまでは第一審判決をご紹介していましたが、控訴審判決が出されたことを受けて、内容を更新しています。

どんな事案?

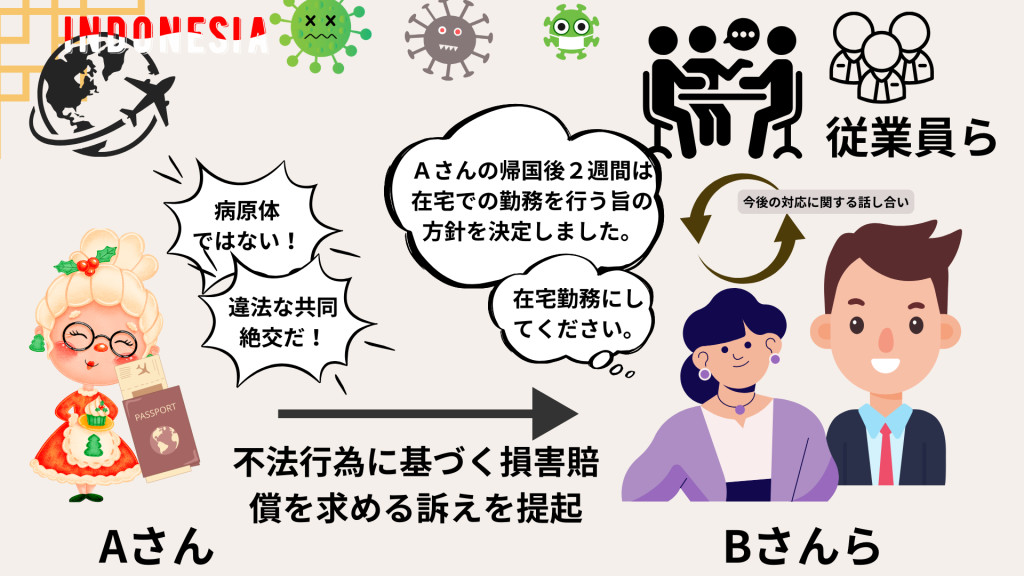

本件は、C社の代表取締役を務めるAさんが、同社の従業員であったBさんらが、Aさんを新型コロナウイルスの感染者等であると思い込み、他の従業員に対してAさんとの接触や出勤を拒否する旨の共同絶交の合意を形成させたなどと主張し、Bさんらに対して、不法行為に基づく損害金等の支払いを求めた事案です。

何が起きた?

AさんとBさんらの関係

Aさんは、日本国内を活動拠点としてタレント活動等を行うとともに、自身のマネジメント事業等を行うために設立されたC社の代表取締役を務めていました。

Aさんの自宅とC社の事務所はいずれもAさんの住所地所在の建物(以下「本件建物」といいます。)内にありました。

他方、B1さんは、平成27年3月9日に、C社に雇用され、AさんのブログやSNSの原稿を作成して公開する業務等に従事していました。

Aさんをソーシャルメディアでプロデュースしています

また、B2さんは、従前からC社に雇用されていましたが、一度退職し、令和2年3月11日から再度C社に雇用されて、Aさんのマネージャーとしての業務に従事していました。

Aさんのマネージャーをしています

Aさんの海外渡航

令和3年2月3日、Aさんは、娘婿が死亡したことを受けて、同人の葬儀に参列するため、インドネシア共和国のバリ島へ向けて出発しました。

その後、Aさんは、同月12日に飛行機で日本に帰国しました。

インドネシアからただいまー

従業員らによる在宅勤務の申出等

令和3年2月12日昼過ぎ頃、Bさんらを含むC社の従業員ら6名は、C社の事務所において、Aさんが帰国した後の対応について協議するための話合いを行い、その結果、Aさんの帰国後2週間は在宅での勤務を行う旨の方針を決定しました。

そして、B1さんは、本件話合いの後間もなく、この方針をAさんに伝えるための文書(以下「本件文書」といいます。)を作成し、従業員らの間で回覧をしました。

本件文書には、C社の従業員一同で話し合いを行った結果の報告として、帰国時の検査の結果が陰性であっても陽性になる可能性は十分にある上、空港での移動の際に新たに新型コロナウイルスの変異株に感染する可能性があること、Aさんが自宅待機となる今後2週間の間、従業員が感染への不安を抱えて過ごすこととなること、待機期間が終了する令和3年3月1日からは通常業務に戻る予定であること等が記載されていました。

Aさんの自宅待機期間中、従業員一同は在宅勤務にさせてください

Bさんらによる発言

Aさんは、同日夜に本件建物へ帰宅したところ、B1さんは、B2さんや他の従業員の同席の下、Aさんに対し、Aさんの帰国後2週間は在宅での勤務を行う旨の方針を伝え、向こう2週間はAさんとの接触を避けるため、在宅での勤務を認めるように要望しました。

これに対して、Aさんは、B1さんに対し、「あなた、何言ってんのよ。私は病原体でもなんでもないわよ」と述べたところ、B1さんは、「そうでもないですけど」と応答しました。

私は病原体でもなんでもないわよ

そうでもないですけど

そこで、Aさんが、その理由を尋ねたところ、B1さんは、「陰性であっても・・・」などと述べました。

どういうこと?

陰性であっても…

従業員らのその後の言動

Aさんの家事手伝いであるPさんらは、いずれも令和3年2月13日、同月14日出勤せず、同年3月に入ってから再び出勤するようになりました。

また、他の従業員は、Aさんの復帰の求めに応じて、同年2月15日や同月17日に本件建物に出勤したものの、Bさんらは、同月14日にAさんから、今後一緒に仕事をすることはできない旨の連絡を受け、同日以降出勤しなくなりました。

Bさんたちとは一緒に仕事することはできないわ

わかりました。出勤しません

訴えの提起

Aさんは、Bさんらが、Aさんがコロナウイルスの感染者または濃厚接触者であるとの思い込みを前提として、他の従業員らを招集して、対応に関する話し合いの開催を呼びかけ、全従業員らとの間で、Aさんの帰国後2週間はAさんとの接触を拒否する、本件建物への出勤を拒否するなどの共同絶交の合意を主導したものであるなどと主張し、Bさんらに対して、不法行為に基づく損害賠償等を求める訴えを提起しました。

裁判で問題になったこと(争点)

この裁判では、Bさんらが他の従業員らに違法な共同絶交の合意を形成させたといえるか否か?などが問題(争点)となりました。

裁判所の判断

この点、裁判所は、Bさんらが、その影響力の強さを利用して他の従業員らに違法な共同絶交の合意を形成させたとはいえない、と判断しました。

本判決の要旨

裁判所は、なぜこのような判断に至ったのでしょうか?

以下では、本判決の要旨をご紹介します。

「この点、(…)Aさんがバリ島に出発した令和3年2月4日当時は、政府が我が国における二度目の緊急事態宣言(令和3年1月8日〜同年2月7日)を発令した最中であったところ、当時は、令和2年12月に空港検疫で変異株が発見されるなどして、水際対策の強化が問題となり、政府は、令和3年1月14日以降、渡航先を問わず、また、空港検疫の検査結果が陰性である否かを問わず、我が国に入国する全ての者に対し、14日間の自宅又は宿泊施設での待機等に関する誓約を求め、誓約に違反した場合には、氏名等を公表され得るとの対応を取っていたことが認められる。すなわち、当時、政府は、海外からの入国者又は帰国者に対しては、変異株を含め、新たな感染拡大のリスクを負っている者と見て、相当に厳格な対応を取っていたということができる。このことを考慮すれば、帰国者の周辺で日常業務に従事する者が、感染拡大を防止する目的で、政府の対応に沿った対応を取ることを合意することが直ちに違法ということはできないというべきである。

また、(…)そもそも「共同絶交」とは、集団内において、特定人を仲間外れにしたり、嫌がらせをしたりする目的で、当該特定人との交際を断つことをいうものであるところ、本件方針が、Aさんを仲間外れにしたり、Aさんへの嫌がらせを目的としたものではなく、感染拡大防止のためのものであることは明らかである。

そして(…)Aさんの自宅と同じ建物内にあってAさんが行き来する本件会社の事務所に出勤することとなるBさんら従業員6名が、政府の方針に沿って、Aさんが自宅に帰るのであれば、Bさんら従業員が出勤しないこととするという本件方針を決定し、これをAさんに伝えたことがAさんとの関係で違法ということはできない。

以上によれば、本件方針は、それ自体違法ということができず、したがって、本件方針の決定過程において、Bさんらが主導的な役割を果たしていたとしても、そのような違法とはいえない合意を主導的に決定することは、特別な事情がない限り、違法行為とはいえないというべきである。

(…)本件方針は、その内容において、当時の政府の方針に沿ったものであって、違法な共同絶交の合意ということはできないし、その決定過程において、Bさんらが中心的な役割を果たしたものの、他の従業員らに対し、意見を押し付けたり、強引に決定したものではなく、最終的には、Bさんら従業員6名の総意として成立したものと認められるから、その決定過程におけるBさんらの行為についても違法ということはできない。

したがって、Bさんらにおいて、その影響力の強さを利用して他の従業員らに違法な共同絶交の合意を形成させたというAさんの主張は採用することができない。」

解説

本件のポイント

本件は、新型コロナウイルスが流行していた最中、芸能タレントのマネジメント会社の代表者であり、かつタレントであるAさんが、海外渡航から帰国した際に、事務所の従業員らが2週間は在宅勤務を行う旨の方針を決定し、Aさんへ同方針を伝えたことについて、違法な共同絶交であったなどと主張し、この方針を主導したとAさんが考えたBさんらに対して損害賠償を求めた事案でした。

本件では、Aさんの主張がいずれも認められず、違法な共同絶交の合意に当たるとは評価できないと判断されましたが、これまでの裁判例では、職場八部として、違法な共同絶交であると認められた事案もあります。

たとえば、ストライキを実施した労働者に対して、会社が退職を要求し、会社の管理職関与のもとで作成された、当該労働者が退職に応じなければ、当該労働者を無視し、他の労働者が一緒に働くことも拒絶する旨の勧告書(30名の労働者の署名指印を了したもの)を交付した事案においては、「共同絶交は、職場という限られた社会生活の場において行われるものであるとはいえ、右職場は当該労働者にとって日常生活の重要な基盤を構成する場であり、それが実行されると、当該労働者はその意に反して右職場から離脱せざるを得ないこととなるであろうことが容易に推認し得るものである。したがって、右勧告書が作成され、当該労働者に対し交付されたことは、…退職することを強要し、退職しない限り当該労働者の自由及び名誉を侵害することとなる旨告知した違法な行為というほかない」と判示されています。

また、労働者の政治的な思想を理由として、会社が他の従業員に対して、当該労働者と接触、交際しないように働きかける等した行為をしたという事案においては、「職場における自由な人間関係を形成する事由を不当に侵害するとともに、その名誉を毀損するもの」である等と判示されています。

このように、職場において共同絶交が行われた場合には、労働者の自由や名誉を侵害する行為として、当該労働者が被った損害を賠償する義務を負うことがあります。

また、仮に会社が率先して共同絶交を行っていなかった場合であっても、他の従業員が共同絶交を行っていたにもかかわらず、会社がこれを阻止することなく放置していたなどの場合には、共同絶交を行っていた労働者だけでなく、会社も賠償義務を負うことがあります。

したがって、会社としては、職場が労働者にとって日常生活の基盤となることを十分に意識し、職場八分によって特定の労働者が孤立することのないように、常に職場環境の状況を留意する必要があるといえます。

弁護士法人ASKにご相談ください

従業員が複数集まると、それぞれの仕事に対する考え方の違いや性格の不一致などから、どうしても従業員同士のトラブルが生じてしまいます。

特に従業員同士の関係が、1人(または非常に少人数)対多数という構成になってしまった場合には、少数派の従業員が孤立し、結局は自己の意思に反して退職せざるを得ない状況に追い込まれてしまう可能性もあります。

深刻な人手不足の時代においては、従業員ひとりひとりの力が会社の発展を支える大きな力となります。

したがって、従業員間のトラブルはできる限り未然に防止し、また発生した場合でも迅速に解決をすることが重要です。

会社にとって最も大切な財産である従業員が、それぞれの能力や強みを存分に活かして働き続けることができるような職場環境作りを整えていくためには、日ごろから顧問弁護士に相談し、多角的なアドバイスを得ることも大切です。

職場環境の改善についてお悩みがある場合には、弁護士法人ASKにぜひお気軽にご相談ください。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

.png)