割増賃金は夜勤時間は実作業がなかったとしても発生するか?【宿泊を伴う勤務と割増賃金の関係性】【判例解説】

Recently updated on 2025-06-22

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

医労連・日本医療労働組合連合会が公表した2023年介護施設夜勤実態調査によると、介護施設の職場単位の集計において、2交替制勤務による夜勤(2交替夜勤)の職場は91.4%にのぼる一方、3交替制勤務による夜勤(3交替夜勤)の職場はわずか8.5%にとどまっています。

2交代夜勤の場合、2日分の労働を連続して行う長時間の夜勤の形態となり、その勤務時間は16時間にも及びます。

介護施設では、業態ごとに夜勤配置の要件が定められていますが、利用者数に応じて配置要件が定められているのは特養と短期入所に限られ、老健では最低限の人数しか定められていないため、結局は職員が複数階を掛け持ちしたり、実質的な1人夜勤が生じたりしている状況です。

このような夜間勤務が恒常的に続けば、夜勤職員の作業能力が低下するだけでなく、職員の心身の健康を害するおそれもあり、介護施設における人員配置や勤務形態の改善は喫緊の課題であるといえます。

さて、今回は、グループホームにおける夜間勤務をめぐり、割増賃金の支払いが問題となった裁判例をご紹介します。

※なお、これまでは千葉地裁の判決(原審判決)をご紹介していましたが、令和6年7月4日に東京高裁の判決(控訴審判決)が出されましたので、解説記事を更新しています※

社会福祉法人A会事件・東京高裁令和6.7.4判決

事案の概要

本件は、社会福祉法人A会の従業員として勤務していたBさんが、C法人に対して、労働基準法37条の割増賃金請求権に基づき、平成31年2月から令和2年11月までの夜勤時間帯の就労にかかる未払割増賃金合計および労働基準法114条所定の賦課金と遅延損害金の支払いを求めた事案です。

労働基準法第37条

労働基準法

使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

2 (略)

事実の経過

BさんとC法人の雇用契約

Bさんは、平成14年7月、複数の福祉サービス事業所を運営しているC法人との間で期間の定めのない雇用契約を締結し、C法人の4か所のグループホームにおいて入居者の生活支援を行っていました。

Bさんの勤務形態

Bさんの勤務形態は、午後3時から午後9時まで勤務し、そのままグループホームにおいて宿泊し、翌日の午前6時から午前10時まで勤務するというものでした。

Bさんの業務内容

Bさんの日中における業務の主な内容は、入居者が外部通所施設から帰所したときの出迎え、入浴介助、洗濯、入居者の部屋の片づけ、食事支援、就寝支援、朝食準備、清掃、外部通所施設への送り出し、日用品等の書類作成、入居者家族との連絡でした。

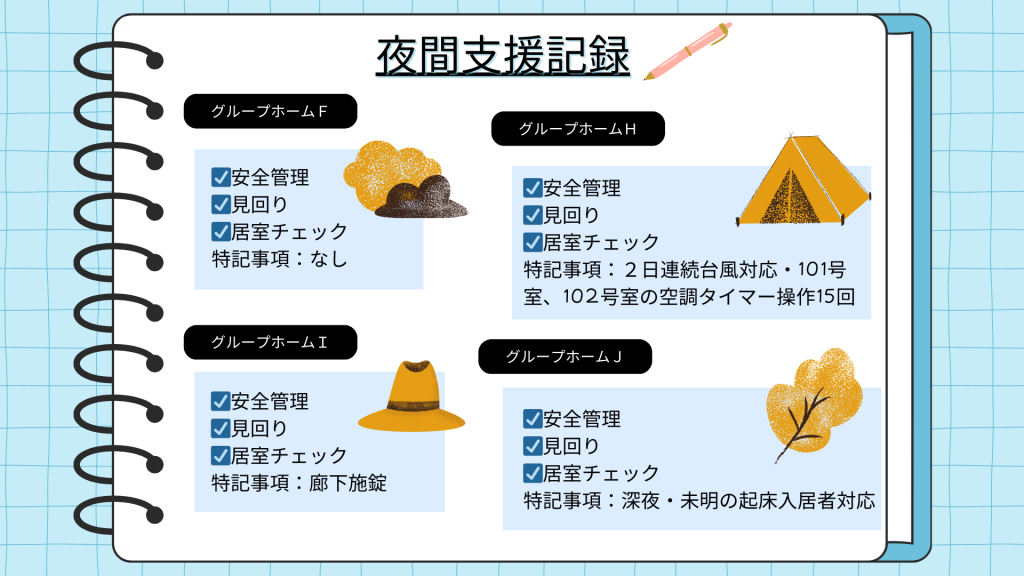

また、C法人では、夜勤時間帯に行われた業務の内容等について、夜勤を担当した生活支援員が翌朝の勤務終了時に所定の夜間支援記録に記載する運用となっていたところ、Bさんに関する夜勤の記録では、「安全管理」「見回り」「居室チェック」の定型文言にチェックされていることがほとんどでした。

もっとも、特記事項としてグループホームHで2日連続での台風対応や空調タイマー操作(15回程度)の記載やグループホームJで複数の入居者の頻繁な深夜または未明の起床への対応の記載がありました。

Bさんによる未払賃金の請求と訴えの提起

Bさんは、令和3年2月19日付の内容証明郵便により、C法人に対し、夜勤時間帯の就労にかかる未払割増賃金請求にかかる催告をしました。

夜間時間帯の未払い割増賃金を支払ってください

これに対して、C法人は、令和3年8月6日付の解雇通知書によりBさんを懲戒解雇したため、Bさんはその効力を争うとともに、C法人に対して、平成31年2月から令和2年11月までの夜勤時間帯の就労にかかる未払割増賃金等の支払いを求める訴え(本件訴え)を提起しました。

Bさん、解雇ね

訴訟します!

なお、Bさんは、その後、同月24日付の退職願をC法人に提出し、同月31日をもって退職しました。

争われたこと

本件では、

①夜勤時間帯が全体として労働時間に該当するか否か?

②割増賃金の基礎となる賃金単価はいくらとなるか?

が争いになりました。

原審判決の判断(千葉地裁令和5年6月9日判決)

原審の裁判所は、争点①、争点②について、以下のように判断していました。

| 争点 | 原審の判断 |

|---|---|

| 夜勤時間帯が全体として労働時間に該当するか | C法人の指揮命令下に置かれていたものと認められ(…)夜勤時間帯は全体として労働時間に該当する。 |

| 割増賃金の基礎となる賃金単価はいくらとなるか | 本件雇用契約においては、夜勤時間帯については実労働が1時間以内であったときは夜勤手当以外の賃金を支給しないことが就業規則及び給与規程の定めにより労働契約の内容となっていたものと認められ(…)1回の泊まり勤務についての賃金が夜勤手当であるとされていたことに照らすと、夜勤手当の6000円は、夜勤時間帯から休憩時間1時間を控除した8時間の労働の対価として支出されることになるので、その間の労働に係る割増賃金を計算するときには、夜勤手当の支給額として約定された6000円が基礎となるものと解される。 したがって、C法人における夜勤時間帯の割増賃金算定の基礎となる賃金単価は、750円であると認めるのが相当である。 |

本判決の判断(東京高裁令和6.7.4判決)

これに対して、本判決は、「当裁判所は、夜勤時間帯は労働時間に該当すると認められ、夜勤時間帯についての割増賃金の額は通常の労働時間の賃金額を基礎として算定すべきであり、そうすると、Xさんの請求は全部理由があると判断する。」と示しました。

| 争点 | 高裁の判断 |

|---|---|

| 夜勤時間帯が全体として労働時間に該当するか | 夜勤時間帯は全体として労働時間に該当する。 |

| 割増賃金の基礎となる賃金単価はいくらとなるか | 夜勤時間帯の割増賃金の額は通常の労働時間の賃金額を基礎として算定すべきである。 |

争点①夜勤時間帯が全体として労働時間に該当するか否か

労働時間とは

「労基法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、上記の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであるから、労働者が実作業に従事していない時間であっても労働からの解放が保障されていない場合には労基法32条の労働時間に当たる。

そして、実作業に従事していない時間であっても労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれているというのが相当である。(最高裁平成7年(オ)第2029号同12年3月9日第一小法廷判決・三菱重工業長崎造船所事件、最高裁平成9年(オ)第608号・第609号同14年2月28日第一小法廷判決・大星ビル管理事件参照)。」

Xさんは指揮命令下におかれていた

「(…)C法人の運営するグループホームにおいては、その性質上、毎日、午後9時から翌朝6時までの夜勤時間帯にも生活支援員が駐在する強い必要性があり、各施設につき1人の生活支援員が宿泊して勤務していたこと、入居者の多くは、知的障害を有し、中にはその程度が重い者や強度の行動障害を伴う者も含まれていたこと、特にグループホームJにおいては複数の入居者が頻繁に深夜又は未明に起床して行動し、その都度生活支援員が対応していたこと、Bさんは生活支援員としてJほか3か所のグループホームで勤務してきたことが認められる。

以上によれば、Bさんが夜勤時間帯に生活支援員としてグループホームに宿泊していた時間は、実作業に従事していない時間を含めて、労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価することができるから、労働からの解放が保障されているとはいえず、使用者であるC法人の指揮命令下に置かれていたものと認められる。」

実作業に従事していない時間も労働時間に当たる

よって、「夜勤時間帯は実作業に従事していない時間も含めて労働時間に該当する。」

争点②割増賃金の基礎となる賃金単価はいくらとなるか

割増賃金の算定基礎とは

「労基法37条の割増賃金は、「通常の労働時間又は労働日の賃金」を基礎として算定すべきものである。前提事実のとおり、本件雇用契約に基づきBさんに支給される賃金には、基本給のほか、基本給の6%相当額の夜間支援体制手当、月額5000円の資格手当があり、これらの手当は労基法37条にいう通常の賃金に含まれるものと解すべきであるから、Bさんに対し支給されるべき割増賃金の額は基本給、夜間支援体制手当及び資格手当の合計額を基礎として算定すべきである。」

C法人の反論は認められない

「これに対し、C法人は、夜勤時間帯から休憩時間1時間を控除した8時間の労働の対価を夜勤手当6000円とする旨の賃金合意があったから、夜勤時間帯の割増賃金算定の基礎となる賃金単価は750円となると主張する。

しかし、C法人は、これまで、グループホームの夜勤時間帯にC法人の指揮命令下で生活支援員が行うべき業務はほとんど存在しないという認識を前提として、就業規則においては、巡回時間を想定した午前0時から午前1時までの1時間を除き、夜勤時間帯を勤務シフトから除外し(…)、本件訴訟においても、夜勤時間帯については緊急対応を要した場合のみ申請により実労働時間につき残業時間として取り扱う運用をしていると主張し、夜勤時間帯が全体として労働時間に該当することを争ってきたものであって、BさんとC法人との間の労働契約において、夜勤時間帯が実作業に従事していない時間も含めて労働時間に該当することを前提とした上で、その労働の対価として泊まり勤務1回につき6000円のみを支払うこととし、そのほかには賃金の支払をしないことが合意されていたと認めることはできない(…)。」

結論

「(…)Bさん所定労働時間は、各月とも172時間40分(172.67時間)であり、Bさんが支給を受けた基本給、夜間支援体制手当及び資格手当の合計額は、〈1〉平成31年2月及び同年3月は26万3905円、〈2〉同年4月から令和2年3月までは26万6714円、〈3〉同年4月から同年11月までは26万9417円であったことが認められるから、割増賃金算定の基礎となる賃金単価は、〈1〉平成31年2月及び同年3月は1528円、〈2〉同年4月から令和2年3月までは1545円、〈3〉同年4月から同年11月までは1560円となる。

そして、(…)Bさんは、平成31年2月から令和2年11月までの間に、夜勤時間帯に(…)泊まり勤務をし、泊まり勤務1回につき、深夜残業(1.5倍割増)6時間、通常残業(1.25倍割増)2時間があったことが認められる。

そうすると(…)未払割増賃金の合計額は(…)312万9684円となる。」

実作業に従事していない場合も労働時間に当たることがあります

今回ご紹介した裁判例では、Bさんが、夜勤時間帯の就労にかかる未払割増賃金等の支払いを求めていたことから、夜勤の労働時間該当性が問題となりました。

この点、裁判所は、これまでの最高裁判例も参照しつつ、「実作業に従事していない時間であっても労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価される場合には、労働からの解放が保障されているとはいえず、労働者は使用者の指揮命令下に置かれている」ものとして、労働時間に該当すると判断しています。

特に、本判決(控訴審の判決)において、「夜勤時間帯は実作業に従事していない時間も含めて労働時間に該当する。」と原判決の表現が改められており、より一層、この点が強調されています。

したがって、たとえば夜間勤務時間帯における不活動仮眠時間のように、労働者が実際に作業に従事していない場合であっても、当該時間帯において労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価されるような場合には、労働者は、使用者の指揮命令下に置かれているものとして、労働基準法にいう「労働時間」にあたると判断されることがあるため、注意が必要です。

弁護士にご相談を

近年、不活動仮眠時間や待機時間などの労働者が実作業に従事していない時間帯が、労働基準法32条にいう「労働時間」に該当するか否かが争われるケースが増えています。

会社側からみれば、従業員が現に作業を行っていなければ、会社の指揮命令の下にあるとはいえないであろう、と言いたいところかもしれません。

しかし、労働時間に当たるか否かは、“労働者が実際に作業をしているかどうか”ではなく、“当該時間においても労働契約上の役務の提供が義務付けられていると評価されるかどうか”、すなわち労働者が労働から解放されているかどうかがメルクマールとなります。

結局は、当該時間における労働者の状況や所在場所などを総合的に検討した上で判断せざるを得ないため、それぞれ事案ごとの判断とはなってしまいますが、安易に「待機」などを命じてしまったなどの場合には、割増賃金を請求されるおそれもあります。

弁護士法人ASKの弁護士相談・顧問契約をご希望の方はこちらまで

労働時間性や割増賃金請求権などについてお悩みがある場合には、ぜひ弁護士法人ASKにご相談ください。

.png)